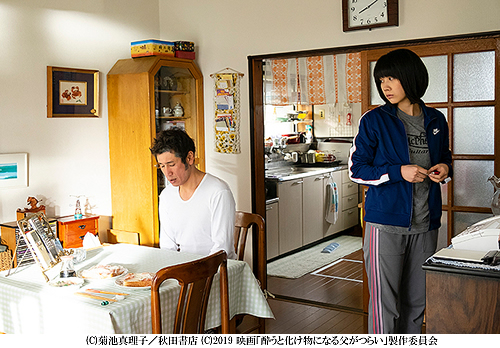

松本と渋川は初共演だが、現場ではほとんどしゃべらなかったという。「やはり役のことを意識して、あまり話さない方がいいだろうなと思いました」と当時を振り返る松本に、「(つらいシーンが多いので)ほとんど笑ってなかったね。僕は現場の様子をよく見ているのだけど、今はスマホを見ている人が多い中、松本さんはスマホを見ないで、現場にいたので、いい居方だなと思いました」と渋川が賞賛。「ぼうっとしてました」という自然体の松本が一番印象に残るシーンは、後半サキが父に気持ちをぶつけるシーンだという。

松本と渋川は初共演だが、現場ではほとんどしゃべらなかったという。「やはり役のことを意識して、あまり話さない方がいいだろうなと思いました」と当時を振り返る松本に、「(つらいシーンが多いので)ほとんど笑ってなかったね。僕は現場の様子をよく見ているのだけど、今はスマホを見ている人が多い中、松本さんはスマホを見ないで、現場にいたので、いい居方だなと思いました」と渋川が賞賛。「ぼうっとしてました」という自然体の松本が一番印象に残るシーンは、後半サキが父に気持ちをぶつけるシーンだという。

原作は、福島第一原発事故の関係者90人以上への取材をもとにした門田隆将渾身のノンフィクション作品「死の淵を見た男吉田昌郎と福島第一原発」(角川文庫刊)。官邸や東京の東電本社からの指示に対峙しながら、刻一刻と状況が変化する現場の指揮を執る吉田昌郎所長を渡辺謙が、福島第一原発1機、2機の当直長、伊崎利夫を佐藤浩市が演じる他、日本の実力派俳優が集結、海外のメディアからFukushima50(フィフティ)と呼ばれ、その勇気と行動力を賞賛された、作業員たちの決死の奮闘ぶりを、目の当たりにすることだろう。

(2020年2月4日(火)@TOHOシネマズ梅田)

登壇者:掛布雅之(64) 、松村邦洋(52)

今年、創立85周年を迎える西の名門球団・阪神タイガース初の公式ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE MOVIE~猛虎神話集~』が完成し2月4日(火)、大阪・TOHOシネマズ梅田で完成披露試写会が行われた。“歴史を彩る名場面”の数々がシーズン開幕よりひと足早く猛虎ファンの喝采を浴びた(ナレーターは石坂浩二)。石橋英夫監督。全国公開は2月14日。

完成披露には、映画のナビゲーターを務めたミスター・タイガース掛布雅之氏が登場、阪神ファンの松村邦洋も顔を見せ、吉田義男、江夏豊、田淵幸一ら阪神ゆかりの名選手をものまねで再現、映画の試写会とは思えない笑いと声援を集めた。猛虎 ファンの幅広さ、根強さを改めて感じさせた。

映画は掛布雅之、バース、岡田彰布の“歴史に残る”バックスクリーン3連発(1985年4月17日、対巨人)の偉業に始まり、奪三振王、江夏豊の延長11回、ノーヒットノーランの快投に自らのバットで決着をつけたサヨナラホームラン(1973年8月30日、対中日)など、トラファンなら“鳥肌もの”の絶品シーンがふんだん。

映画は掛布雅之、バース、岡田彰布の“歴史に残る”バックスクリーン3連発(1985年4月17日、対巨人)の偉業に始まり、奪三振王、江夏豊の延長11回、ノーヒットノーランの快投に自らのバットで決着をつけたサヨナラホームラン(1973年8月30日、対中日)など、トラファンなら“鳥肌もの”の絶品シーンがふんだん。

この内容に掛布氏も「阪神の長い歴史が分かる内容になっている。阪神が個の力から生まれたことが分かる」。掛布氏自身、昭和49年のドラフト6位(当時はテスト生)で入団。「体が小さい割にボクは頑張った」とちょっぴり自慢も。そこには(先輩・藤田)平さんが結婚式で、私が代理スタメンで出場、そのワンチャンスで4の4(4打数4安打)を打ちがっちりモノにした、離れ業もあったという。

もうひとつ、忘れられないのがライバルでもある先代のミスター・タイガース、田淵幸一氏の存在。「私の場合、田淵さんが防波堤になってくれて“4番の責任”という負の部分を全部背負ってくれた。温室にいるようなものだった」と今でこそ分かる内輪話も披露した。ついでに、昨年4番を任された大山についても言及。「田淵さんのような存在がいれば違ったはず」と今年への期待を込めて話した。

もうひとつ、忘れられないのがライバルでもある先代のミスター・タイガース、田淵幸一氏の存在。「私の場合、田淵さんが防波堤になってくれて“4番の責任”という負の部分を全部背負ってくれた。温室にいるようなものだった」と今でこそ分かる内輪話も披露した。ついでに、昨年4番を任された大山についても言及。「田淵さんのような存在がいれば違ったはず」と今年への期待を込めて話した。

映画では初代・藤村富美男に始まる歴代ミスター・タイガース、吉田義男に始まる歴代名ショート、赤星憲広から昨年、台頭した近本まで俊足核弾頭、代打の必殺仕事人・川藤や近年まで活躍した檜山進次郎、昨年、大腸がんを克服し、復帰戦で快打を飛ばした原口まで、伝統と新しい神話も交えた「8つの神話で紡ぐ猛虎伝説」の90分をアピールしていた。

映画では初代・藤村富美男に始まる歴代ミスター・タイガース、吉田義男に始まる歴代名ショート、赤星憲広から昨年、台頭した近本まで俊足核弾頭、代打の必殺仕事人・川藤や近年まで活躍した檜山進次郎、昨年、大腸がんを克服し、復帰戦で快打を飛ばした原口まで、伝統と新しい神話も交えた「8つの神話で紡ぐ猛虎伝説」の90分をアピールしていた。

(元“トラ番”記者:安永 五郎)

【掛布雅之】1955年生まれ、新潟県出身。阪神タイガースでの現役時代から、阪神ファンやメディアの間で「4代目(あるいは3代目)ミスター・タイガース」と称される。

【松村邦洋】1967 年生まれ、山口県出身。日本史上の人物・タレント・プロ野球選手・政治家など幅広くものまねをしている。熱狂的な阪神タイガースファンである父親に影響され自身も大変な野球好きである。

『阪神タイガース THE MOVIE~猛虎神話集~』

◆2020年製作/97分/日本 ◆監督:石橋英夫

◆ナビゲーター:掛布雅之、ナレーション・出演:石坂浩二、松村邦洋、佐藤隆太、千秋

◆配給:KADOKAWA (C)2020「TIGERS THE MOVIE」製作委員会

◆公式サイト⇒ https://tigers-movie.com/

文化庁委託事業「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2019」

特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称:VIPO、理事長:松谷孝征、東京都中央区)が、日本における商業映画監督の育成への取り組みとして、2006年度より企画・運営する、文化庁委託事業「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2019」において、今年度の製作実地研修で完成した短編映画3作品の「合評上映会」が都内にて開催されました。

【日時】2月4日(火) 15:00~

【場所】丸の内TOEI ➀(東京都中央区銀座3-2-17)

【登壇】川崎僚監督、島田欣征監督、山中瑶子監督

阿部純子、田中沙依、藤崎絢己、南岐佐、根本真陽、外川燎、山田キヌヲ、伊東沙保

映像産業振興機構(VIPO)が企画・実施する「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2019」で製作された短編映画3作品が、一般公開に先駆けて合評上映会でお披露目された。舞台挨拶に登壇した3 人の若手監督は、少し緊張しつつも観客の反応を楽しんでいる様子だった。

上映された3作品は、自主映画で注目を集めている川崎僚監督作『あなたみたいに、なりたくない。』、広告映像やPV、CGデザインなどを手掛けている島田欣征監督作『Le Cerveau -セルヴォ-』、そして独学で撮った処女作「あみこ」が、第68回ベルリン国際映画祭に史上最年少で招待された山中瑶子監督作『魚座どうし』の3作品。いずれも35ミリフィルムで撮影・編集された30分の短編。

合評上映会は、文化庁森孝之審議官の挨拶ではじまり「今回で14年目となるこの事業では日本映画を担う優れた映画作家の発掘と育成を目的としています。プロとの作業を通じて実践的な仕事を学び、今回の作品制作を通じて3人の監督たちが広く国内外で活躍されることを期待しています」とプロジェクトの概要を説明し、若手監督たちへのエールを送った。

1作品目の『あなたみたいに、なりたくない。』の川崎僚監督は、「35㎜フィルムでの撮影は緊張しました。フィルムの残りを考えながら撮るのが大変で、芝居で気持ちがノッてくるまでの演技も撮りたいけれど、そうするとフィルムが足りなくなってしまうので、何歩目にフィルムを回せば間に合う、というのを撮影部の人たちが計測してくれたり、工夫しながら撮影しました」とフィルム撮影ならではの苦労を語った。今後はどんな作品を撮っていきたいかを問われると「女性として生きることが苦しかったり辛かったり、性別に縛られることがあるので、そういったものから解放される、そして女性から共感されるような作品を撮りたいです。私の映画を観てお客さんの心が軽くなったり、勇気づけられるような映画を撮っていきたいです」と今後の目標を明らかにした。

続いて2作品目『Le Cerveau -セルヴォ- 』の島田欣征監督は「SFは時間とお金がかかるので日本では撮られる本数が少ないんですが、SFが好きなので今回はSFものに挑戦しました」と今回の作品テーマを選んだ理由を明かし、「今後はコメディや青春もの、原作本のあるものなどいろいろなものを撮ってみたいです。そして今回は短編だったので、長編にも挑戦してみたい。自分の好きな映画監督が世界中にいて、そういった監督たちが作った世界を自分もつくれるように頑張ります」と次回作への意気込みを語った。

3作品目『魚座どうし』の山中瑶子監督は、本作を撮った理由を「子供の映画をずっと撮ってみたかった。子供って何だろうって考えたときに、子供っていうのは大人に振り回されるものだなと考えたところからこの映画を書き始めました」と話し、小学4年生を主人公にした理由を「先生とか親とか、まわりの身近な大人が単なる役割ではなく、大人もひとりの人間なんだと自分で気付き始めたのがその頃でした」と明かした。これからについては「映画っていうのはなんだろうなってことを考え続けることを辞めずに、結局、全員他人だということを自分では重視しているけれど、可能ならできるだけ他者の心に寄り添える作品を作り続けていけたらいいなとおもいます」と今後の抱負を語った。

スーパーバイザーの香月純一氏は3人の若手監督それぞれに称賛のメッセージを送り、「3本ともバラエティに富んだ作品になったと思います。今後もこの3人の監督たちに活躍していって欲しいと思います。そのためには皆さんのご支援、ご声援が必要です。どうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。会場からは監督たちへの期待と共に温かい拍手が沸き起こり、合評上映会は好評のうちに幕を閉じた。