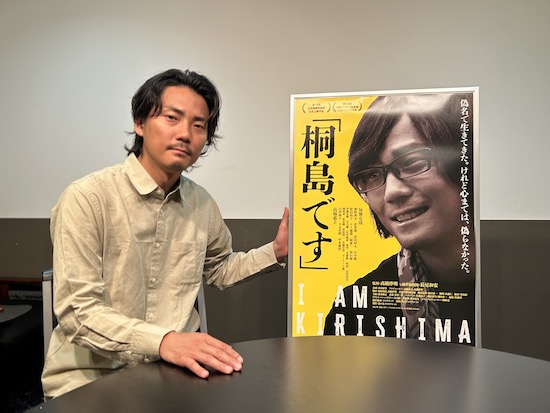

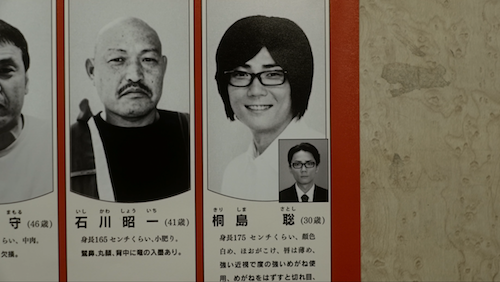

■ピースを少しずつ集めて埋めていくイメージの役作り

■桐島役の醍醐味とは?

韓国映画初登場No.1、19歳未満鑑賞禁止にもかかわらず観客動員数100万人突破の快挙を達成した、<劇薬>サスペンス・スリラー『秘顔-ひがん-』が

6月20日(金)より、新宿ピカデリーほか全国公開いたします。

「格が違う!<19禁>密室スリラー(JoyNews24)」 、「大胆露出、それ以上の衝撃!(StarNews)」、「鏡の後ろに隠された欲望、予測できないエンディング(アン・テジン(『梟-フクロウ-』監督)」と観る者の度肝を抜き、大ヒットを記録した<劇薬>サスペンス・スリラーが禁断のベールを脱ぐ。激しい情愛に溺れる男女と、そのすべてをすぐ“そこ”から見つめる婚約者の3人には〈秘密の顔〉があった。その〈秘密〉が剥がされるたびに、どんでん返しが連続する予測不能のストーリーに心をつかまれ、生々しくもエレガントなエロティシズムに息をのむ――。

出演は「エデンの東」ソン・スンホン、『パラサイト 半地下の家族』チョ・ヨジョン、「財閥 x 刑事」パク・ジヒョン。心ゆさぶる体当たりの演技合戦、格調高いクラシック音楽、そして深い闇さえも美しい映像表現が、欲望の螺旋の果てに待つ<超劇的>クライマックスへと観客を誘う。すべての纏が剥がされたとき、私たちの見ている世界は一変する―。

時代とジャンルを超えて独自のスタイルを確立してきたキム・デウ監督が、本作で再び人間関係と心理を深く掘り下げ、驚くべき演出力を見せた。映画『春香秘伝 The Servant』で朝鮮時代の古典小説「春香伝」を再解釈したキム・デウ監督は、古典を新たに蘇らせたストーリーテリングと大胆な演出、美しい映像表現で観客の支持を獲得。続く『情愛中毒』では、ソン・スンホンを起用し、1960年代のベトナム戦争後を舞台に抑圧された欲望と禁断の愛を描き、高ぶる緊張感とビジュアルの美しさを両立してジャンル映画の巨匠としての地位を確立した。作品ごとに新たな視点と挑戦を試みるキム・デウ作品は、常に社会通念を揺るがしながら本能的で原始的な感情を掘り下げ、観客に深い余韻を残す。10年ぶりの監督復帰作となった本作は、観客の好奇心を刺激する異色の密室スリラー。ソンジン(ソン・スンホン)とスヨン(チョ・ヨジョン)、ミジュ(パク・ジヒョン)の秘密と抑圧された感情の衝突を繊細に描いたキム・デウ監督は、「人に言えない秘密は誰にでもあるものだ」と語る。「所有したい、という欲望同士が衝突することはよくあるもの。今回は、秘密がさらなる秘密を呼び、ぶつかり合ったらどうなるかと考えた。魂や本能の暗い道筋を描いてみたかった」と製作経緯について明らかにした。

本作と以前のキム・デウ監督作品との違いについて、「以前は、コミカルさを入れたり表現したいと思っていましたが、今回はそういった部分がない、密度のある真剣で内的な作品を作ってみたかったんです」とし、各キャラクターについては「互いに持っている好意や善意だけではなく、反転を繰り返し、ある意図と欲望が互いに交差し瞬間的に決定されていくことで、人間というものは良い人も悪い人もいなくなるのです。こういったことを、作品を通して表現したかった。俳優たちは、私の意見を本当によく聞いてくれましたが、そんな彼らに投影したかったのは、善悪が不明な人物でした。またそういった人物を演じたという記憶を持っていて欲しかったんです」と、本作で表現したかった人間性についてあげながら答えた。

本作と以前のキム・デウ監督作品との違いについて、「以前は、コミカルさを入れたり表現したいと思っていましたが、今回はそういった部分がない、密度のある真剣で内的な作品を作ってみたかったんです」とし、各キャラクターについては「互いに持っている好意や善意だけではなく、反転を繰り返し、ある意図と欲望が互いに交差し瞬間的に決定されていくことで、人間というものは良い人も悪い人もいなくなるのです。こういったことを、作品を通して表現したかった。俳優たちは、私の意見を本当によく聞いてくれましたが、そんな彼らに投影したかったのは、善悪が不明な人物でした。またそういった人物を演じたという記憶を持っていて欲しかったんです」と、本作で表現したかった人間性についてあげながら答えた。

風変わりな密室スリラーを描くうえで神経を使った点は「まず、熟練していて経験豊富なヘッドスタッフたちと仕事をすることに重きを置きました。各々に十分な自律権を与えながら私が何か細かく指示するというよりかは、彼らがすでにディテールに富んでいましたので、彼らの助けを沢山もらわないと、と思いました。撮影、美術、音楽を担当した監督には本当に細やかさを要求しましたね。それを十分に表現してもらえるよう私の役割は、環境を保証することでした」という。

この点について主演のソン・スンホンも「『情愛中毒』の時よりもさらにディテールに焦点を当てていましたね。簡単なセリフ一つにしても、何十回も撮りました。映画を観ていただくとソンジンというキャラクターは、僕が今まで演じてきたキャラクターとは一味違うと感じられると思います。僕自身凄く期待しています。監督との間には信頼関係があるので、とても幸せな時間でした」とした。

この点について主演のソン・スンホンも「『情愛中毒』の時よりもさらにディテールに焦点を当てていましたね。簡単なセリフ一つにしても、何十回も撮りました。映画を観ていただくとソンジンというキャラクターは、僕が今まで演じてきたキャラクターとは一味違うと感じられると思います。僕自身凄く期待しています。監督との間には信頼関係があるので、とても幸せな時間でした」とした。

ソン・スンホンとは2回目、チョ・ヨジョンとは3回目となるタッグだが、それについては「二人とも、永遠に色褪せない俳優です。人々に対していつも謙虚で、演技者として自分を持っていて、活力があって、二人と一緒ならどんな難しい課題も簡単に解決できる俳優です」と絶賛。

最後に観客に向けて「オーディオに本当に気を使いました。携帯よりも、劇場の巨大なサウンドで視覚的衝撃や経験をしていただきたいです。とてもいい経験になると自信を持って言えます。あなたは感情のIMAX体験をするでしょう」と語った。

併せて公開まで1週間を控え、ソン・スンホン×チョ・ヨジョン×パク・ジヒョンよりコメント動画が到着!

「『秘顔-ひがん-』の公開まであと1週間です。皆さん、たくさん期待してください!公開を心待ちにしている日本の観客の皆さま、こんにちは。あと1週間で公開されますが、ぜひ劇場にお越しになって面白い設定とストーリーを体感してください。映画館でお会いしましょう!」とした。

▶キャストコメント映像YOUTUBE:https://youtu.be/L9aW9xqNa5s

【STORY】

婚約者が消えた。残された手がかりは、「あなたと過ごせて幸せだった」というビデオメッセージだけ――。

将来有望な指揮者ソンジンは、オーケストラのチェリストでもある婚約者スヨンの失踪に動揺していた。喪失感に苦しむなか、ソンジンは公演のためにチェリスト代理のミジュと対面する。スヨンの代わりはいないと考えていたソンジンだったが、言葉にしがたいミジュの魅力にたちまち惹かれていった。大雨の夜、ソンジンとミジュは、スヨンのいない寝室で許されない過ちを犯す。しかし、欲望のままに求め合う2人を失踪したはずのスヨンがすぐ<そこ>で覗いていた―

監督:キム・デウ『情愛中毒』

出演:ソン・スンホン「エデンの東」 チョ・ヨジョン『パラサイト 半地下の家族』 パク・ジヒョン「財閥 x 刑事」

2024年/韓国/115分/1:2ユニビジョン/カラー/5.1ch/字幕翻訳: 田村 麻美/原題:히든페이스/R18

© 2024 [STUDIO&NEW, SOLAIRE PARTNERS LLC]. All Rights Reserved.

配給:シンカ/ショウゲート

公式サイト:https://synca.jp/higan/

(オフィシャル・レポートより)

激しく、美しく、破滅的 心揺さぶるラブ・サスペンス

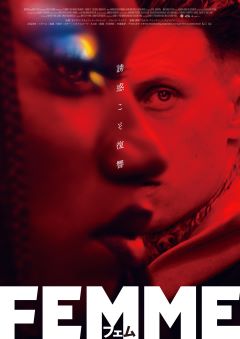

ネイサン・スチュワート=ジャレットとジョージ・マッケイW主演で贈る、心揺さぶるラブ・サスペンス『FEMME フェム』が、3月28日(金)より新宿シネマカリテほか全国公開となります。

ナイトクラブのステージで観客を魅了するドラァグクイーン、ジュールズ。ある夜、ステージを終えた彼は、タトゥーだらけの男プレストンと出会う。だが、その出会いは突然、憎悪に満ちた暴力へと変わり、ジュールズの心と体には深い傷が刻まれる。舞台を降り孤独な日々を送りながら、彼は痛みと向き合い続けていた。数ヶ月後、偶然立ち寄ったゲイサウナでジュールズはプレストンと再会。ドラァグ姿ではない彼を、プレストンは気づかぬまま誘う。かつて憎悪に駆られジュールズを襲った男が、実は自身のセクシュアリティを隠していたことを知ったジュールズ。彼はその矛盾を暴き、復讐を果たすため、密会の様子を記録しようと計画する。ところが、密会を重ねるたび、プレストンの暴力的な仮面の奥にある脆さと葛藤が浮かび上がる。プレストンの本質に触れるたび、ジュールズの心にもまた説明のつかない感情が芽生え始める。待ち受けるのは復讐か、それとも──。

ナイトクラブのステージで観客を魅了するドラァグクイーン、ジュールズ。ある夜、ステージを終えた彼は、タトゥーだらけの男プレストンと出会う。だが、その出会いは突然、憎悪に満ちた暴力へと変わり、ジュールズの心と体には深い傷が刻まれる。舞台を降り孤独な日々を送りながら、彼は痛みと向き合い続けていた。数ヶ月後、偶然立ち寄ったゲイサウナでジュールズはプレストンと再会。ドラァグ姿ではない彼を、プレストンは気づかぬまま誘う。かつて憎悪に駆られジュールズを襲った男が、実は自身のセクシュアリティを隠していたことを知ったジュールズ。彼はその矛盾を暴き、復讐を果たすため、密会の様子を記録しようと計画する。ところが、密会を重ねるたび、プレストンの暴力的な仮面の奥にある脆さと葛藤が浮かび上がる。プレストンの本質に触れるたび、ジュールズの心にもまた説明のつかない感情が芽生え始める。待ち受けるのは復讐か、それとも──。

ベルリン国際映画祭で初披露され、英国インディペンデント映画賞で11部門ノミネートされるなど、賞レースを賑わせた。主演には『キャンディマン』のネイサン・スチュワート=ジャレット、最新作『けものがいる』が日本公開を控えるジョージ・マッケイ。差別的な動機による暴力で心身に深い傷を負ったドラァグパフォーマーが、自らを襲撃した男と危うい駆け引きの渦に引き込まれていく。支配と服従が交錯する先に待つのは、復讐か、それとも赦しか──。

本作のメガホンをとったサム・H・フリーマンとン・チュンピンからコメントが到着しました。

『FEMME フェム』の発端となったのは、ネオノワール・スリラーというジャンルに根付く「ハイパー・マスキュリニティ(過剰な男らしさ)」の概念を覆したいという思いから始まった。私たちはこのジャンルを愛しているが、そこにクィアな視点が欠落していることを以前から感じていた。そこで、リベンジ・スリラーの中心にクィアの主人公を据えることで、新たな価値観を提示できると考えた。

しかし、制作が進むにつれ、本作は単なる復讐劇にとどまらず、セクシュアリティ、マスキュリニティ(男らしさ)、家父長制、アイデンティティといったテーマを深く掘り下げる物語へと発展していった。私たち自身の経験や恐怖、怒りを見つめ直すことで、よりリアルで観客に共鳴する物語が形作られたのだ。

最終的に、この映画は「ドラァグ」そのものについての物語だと確信した。ジュールズが纏うフェミニンな「ドラァグ」はもちろん、本作に登場するすべてのキャラクターが何らかの「ドラァグ」を纏い、それを通じて自らの力や社会的地位を築いていることに気づいたからだ。本作は、その仮面が剥がれたときに生じる変化を描いている。

最終的に、この映画は「ドラァグ」そのものについての物語だと確信した。ジュールズが纏うフェミニンな「ドラァグ」はもちろん、本作に登場するすべてのキャラクターが何らかの「ドラァグ」を纏い、それを通じて自らの力や社会的地位を築いていることに気づいたからだ。本作は、その仮面が剥がれたときに生じる変化を描いている。

また、映画の道徳的な枠組みに縛られることなく、善人が正しい道を歩み、悪人が報いを受ける──そんな単純な構造ではない、現実に生きるキャラクターたちの葛藤と生存の物語を描きたかった。この映画を作ることは、私たち自身にとってもエキサイティングで、カタルシスをもたらす経験となった。観客の皆さんにも、ぜひこの旅に加わってもらいたい。

観る者の心をかき乱すラブ・サスペンスの傑作『FEMME フェム』は、3/28(金)より新宿シネマカリテ、テアトル梅田、アップリンク京都、シネ・リーブル神戸 ほか全国公開。

STORY: 誘惑こそ復讐

ヘイトクライムの標的にされたドラァグクイーンのジュールズは、自分を襲ったグループの一人プレストンとゲイサウナで顔を合わせる。性的指向をひた隠しにしているプレストンに復讐するチャンスを得たジュールズは、巧みに彼に接近していくが、徐々に説明のつかない感情が芽生え始める。待ち受けるのは復讐か、それとも──。

監督・脚本:サム・H・フリーマン、ン・チュンピン

製作:ヘイリー・ウィリアムズ&ディミトリス・ビルビリス

撮影:ジェームズ・ローズ 編集:セリーナ・マッカーサー

出演:ネイサン・スチュワート=ジャレット、ジョージ・マッケイ、アーロン・ヘファーナン、ジョン・マクリー、アシャ・リード

2023年/イギリス/英語/98分/カラー/シネマスコープ/5.1ch

原題:FEMME/字幕翻訳:平井かおり/映倫R18+

配給:クロックワークス

© British Broadcasting Corporation and Agile Femme Limited 2022

公式サイト:https://klockworx.com/movies/femme/

(オフィシャル・レポートより)