《映画『グリンチ』ジャパンプレミア》

■日程:11 月 26 日(月)

■会場:東京ミッドタウン日比谷 ステップ広場(〒100-0006 千代田区有楽町一丁目)

■登壇者(敬称略):大泉洋(グリンチ役)、杏(ドナ役)、ロバート秋山竜次(ブリクルバウム役) 横溝菜帆(シンディ・ルー役)、宮野真守(ナレーター役)、 Perfume(日本版イメージソング担当)

『怪盗グルー』シリーズ 『ペット』 『SING/シング』、

あのミニオンを生み出した《ILLUMINATION》の最新作

2010 年『怪盗グルーの月泥棒 3D』から始まり、2013 年『怪盗グルーのミニオン危機一発』は日本でも 25 億円と大ヒット!続く、2015 年『ミニオンズ』 は、『トイ・ストーリー3』を抜き、『アナと雪の女王』に次ぐアニメーション作品全世界歴代 2 位、日本での興行収入は 50 億円を超え、2017 年『怪盗グルーの ミニオン大脱走』もまた、日本での興行収入が 73 億円を超えるメガヒットを記録しているキャラクター「ミニオン」を生み出し、『ペット』、『SING/シング』もハズれ 知らずのイルミネーション・エンターテインメント。

そんなイルミネーションが満を持して贈る最新の長編アニメは、偉大な絵本作家ドクター・スースの名作、「グリンチ」!アメリカではサンタクロースに並ぶ“クリスマスの代名詞”ともなっている国民的キャラクターあのイルミネーション最新作としてこの冬、日本にやってきます!

フーの村に住む人々はみんな陽気でクリスマスが大好き。けれど村の北にある洞窟で暮らすグリンチはクリスマスが大嫌い。今年は食料が底につき、村まで 調達しに向かったものの、クリスマスを待ち遠しそうに笑いあう村人たちが憎くて憎くて仕方ないグリンチは、「村からクリスマスを盗んでやる!!」と心に決 めて、大計画に乗り出すが…。果たして村の人々はグリンチによってクリスマスを盗まれてしまうのか!?

フーの村に住む人々はみんな陽気でクリスマスが大好き。けれど村の北にある洞窟で暮らすグリンチはクリスマスが大嫌い。今年は食料が底につき、村まで 調達しに向かったものの、クリスマスを待ち遠しそうに笑いあう村人たちが憎くて憎くて仕方ないグリンチは、「村からクリスマスを盗んでやる!!」と心に決 めて、大計画に乗り出すが…。果たして村の人々はグリンチによってクリスマスを盗まれてしまうのか!?

この度、今年一番のクリスマス映画である本作のお披露目となるジャパンプレミアイベントを開催!さらに、それだけではなく、14 日より実施されている東京ミッドタウン日比谷(大階段)のイルミネーションを、グリンチのいたずらによってクリスマスの間もグリンチ カラーに一変するプレミア点灯式イベントを実施いたしました!!

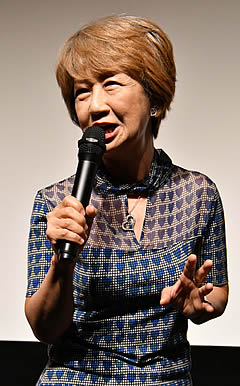

イベントには日本語吹替えキャストの大泉洋さん、杏さん、ロバート秋山竜次さん、横溝菜帆さん、宮野真守さんの5名、さらに なんと、日本版イメージソングを担当する Perfume の3名がサプライズ登壇!日比谷のクリスマスをグリンチカラーに染め上げられたイベント会場で、本作を華やかに彩る錚々たる日本語吹替え版のメンバーが大集結を果たし、映画の魅力やイルミネーションに ちなんだクリスマスの思い出なとたっぷりと語っていただきました!

<イベントレポート>

11 月 14 日から東京ミッドタウン日比谷で初めてとなるイルミネーションがスタートし、一足早くクリスマスのムード一色に染まっているイベント会場。当日は、たくさんの人々で賑わう日比谷の街に本作の主人公である超ひねくれ者のグリンチがとんでもないいたずらを仕掛けるということで、大勢のマスコミ陣と、日比谷に居 合わせた一般人の方々が会場へ殺到しました!いまかいまかとイベントのスタートを待ちわびていると、MC の呼び込みによって、主人公グリンチの声を担当した 大泉洋さん、シンディ・ルーのママであるドナの声を担当した杏さん、クリスマスが大好きなグリンチの隣人ブリクルバウムの声を担当したロバートの秋山竜次さん、クリスマスを心待ちにしているシンディ・ルーの声を担当した横溝菜帆さん、ナレーターを担当した宮野真守さんが登場!!!ステージは瞬く間にフラッシュの嵐と なり、キャスト陣も笑顔で応えました。

先日、NY で開催された本作のワールドプレミアイベントに参加し、本国版のグリンチの声を担当したオスカー俳優のベネディクト・カンバーバッチと、本作のほかに 『怪盗グルー』シリーズや、『ペット』、『SING/シング』、ミニオンという人気キャラクターを生み出したイルミネーション・エンターテインメントの CEO のクリス・メレダン ドリと初対面を果たした大泉さんと、横溝さん。MC がプレミアイベントに参加してみての感想を問うと、大泉さんが「NY にグリンチが溢れていて感動しました!で もプレミアイベントはハリウッドスターと一般のお客さんの導線がぐちゃくちゃですごかったですねえ(笑)」と、ひねくれぼやきを炸裂させ、横溝さんは「レッドカーペットがグリンチの色で緑色に染まっていてすごかったです!それとタイムズスクエアが数分に 1 回、緑色のグリンチ色になっていて驚きました!」とシンディ・ルーらしい キラキラした笑顔で答えました。

そして、ここで、プレミアイベントの開催を記念して、本作の日本版イメージソングを担当した Perfume のみなさんがサプライズ登場! 豪華吹替えキャスト陣に、さらなる華やかな面々が加わり、錚々たるメンバーが大集結となりました! すでに NY プレミアのレッドカーペットをグリーンカーペットに塗り替えたり、劇場のポップコーンをグリーンにしてしまったり、USJ でクリスマスシーズンに開催されている ミニオンのイエロークリスマスのイベントをグリーンクリスマスにジャックしてしまったりと、世界中で様々なものを盗んでいるグリンチ。 そこで、大泉さんが、「本日の<プレミア点灯式>ではイルミネーションを盗みます!」と、堂々と宣言!!!

そして、ここで、プレミアイベントの開催を記念して、本作の日本版イメージソングを担当した Perfume のみなさんがサプライズ登場! 豪華吹替えキャスト陣に、さらなる華やかな面々が加わり、錚々たるメンバーが大集結となりました! すでに NY プレミアのレッドカーペットをグリーンカーペットに塗り替えたり、劇場のポップコーンをグリーンにしてしまったり、USJ でクリスマスシーズンに開催されている ミニオンのイエロークリスマスのイベントをグリーンクリスマスにジャックしてしまったりと、世界中で様々なものを盗んでいるグリンチ。 そこで、大泉さんが、「本日の<プレミア点灯式>ではイルミネーションを盗みます!」と、堂々と宣言!!!

大泉さんの「メリー!」に掛け声に合わせて、全員で「グリンチマース!」と合図を出すと、会場の照明が暗転し、一瞬にして、大階段のイルミネーションがグリンチ カラー一色に!クリスマスが大嫌いな超ひねくれ者のグリンチが見事、日比谷のイルミネーションを盗みだすことに成功しました!登壇者からも「おお~!」と歓声 が上がり、会場に集まった一般の方々も大盛り上がり!

グリーンのイルミネーションによって、会場がグリンチカラーに染め上がり、本作のプレミアをお祝いするにふさわしいグリンチっぽさに溢れた会場が仕上がったところ で、MC がイルミネーションにちなみクリスマスの思い出について問うと、杏さんは「学生の頃は聖歌隊の合唱部にいて、ロウソクをもって讃美歌を歌うのが恒例だ ったので、今もクリスマスになると歌いたくなりますね」と正統派なクリスマスエピソードを披露し、秋山さんは「父ちゃんがイルミネーションで装飾するのが大好きで、 裏の山ひとつをイルミネーションだらけにして、”あの家ヤバイ”って言われていました(笑)本当ブリクルバウムそのまんまなんですよ!」と役どころにぴったりの思い 出を振り返り、横溝さんは「おじいちゃんの誕生日が 12 月 24 日なので、毎年クリスマスはそのふたりを家族でお祝いしています!」とぬくもりに溢れた家族の恒 例行事について明かし、宮野さんは「ゲームセンターの前に踊るサンタクロースの人形がよくあるじゃないですか、出会うといつもセッションしています(笑)」とアー ティストとしても活躍する宮野さんならではのエピソードを明かし、Perfume の皆さんは「クリスマスの時期はよくイベントガールをやっていて、サンタさん風デザイン のへそ出し水着で、パラパラを踊っていました!」とそれぞれ個性に溢れたエピソードを語りました。

グリーンのイルミネーションによって、会場がグリンチカラーに染め上がり、本作のプレミアをお祝いするにふさわしいグリンチっぽさに溢れた会場が仕上がったところ で、MC がイルミネーションにちなみクリスマスの思い出について問うと、杏さんは「学生の頃は聖歌隊の合唱部にいて、ロウソクをもって讃美歌を歌うのが恒例だ ったので、今もクリスマスになると歌いたくなりますね」と正統派なクリスマスエピソードを披露し、秋山さんは「父ちゃんがイルミネーションで装飾するのが大好きで、 裏の山ひとつをイルミネーションだらけにして、”あの家ヤバイ”って言われていました(笑)本当ブリクルバウムそのまんまなんですよ!」と役どころにぴったりの思い 出を振り返り、横溝さんは「おじいちゃんの誕生日が 12 月 24 日なので、毎年クリスマスはそのふたりを家族でお祝いしています!」とぬくもりに溢れた家族の恒 例行事について明かし、宮野さんは「ゲームセンターの前に踊るサンタクロースの人形がよくあるじゃないですか、出会うといつもセッションしています(笑)」とアー ティストとしても活躍する宮野さんならではのエピソードを明かし、Perfume の皆さんは「クリスマスの時期はよくイベントガールをやっていて、サンタさん風デザイン のへそ出し水着で、パラパラを踊っていました!」とそれぞれ個性に溢れたエピソードを語りました。

続いて、本日遂にお披露目の日を迎える日本語吹替え版の感想について問われた大泉さんは「それぞれのキャラクターが生き生きとしていて完璧で、僕の声は もはやカンバーバッチなのかなと思いましたよ。菜帆ちゃんは本当にアフレコがうまくて、杏さんも素晴らしくて、宮野さんもきれいなナレーションで、ブリクルバウムは ずっと笑っていて、最後に流れる Perfume の歌声も最高で、日本語吹替えチームが一体になったような感じがしましたね」と太鼓判!Perfumeのあ~ちゃん さんは「グリンチは大泉さんそのままでしたよ!映画の中でグリンチがところどころでぼやいているじゃないですか、大泉さんの状態で自然と耳にはいってきました (笑)」と、熱のこもった役作りで(?)劇中でまるまるグリンチと化した大泉さんの熱演について語りました。

今回せっかくイベントへ駆けつけてくださった Perfume のみなさんが本作のイメージソングになっている「Tiny Baby」振付をプチレクチャーしてくれることに!のっ ちさんの「この楽曲にはサビの部分に”愛想ってな~に?”と、グリンチらしいひねくれた歌詞が入っているその部分をレクチャーします!」という言葉から Perfume の皆さんがキャスト陣に振付を説明。Perfume さんの素早い振付に、大泉さんはまたもやボヤキながらもついていき、会場からは笑いが起きました。

今回せっかくイベントへ駆けつけてくださった Perfume のみなさんが本作のイメージソングになっている「Tiny Baby」振付をプチレクチャーしてくれることに!のっ ちさんの「この楽曲にはサビの部分に”愛想ってな~に?”と、グリンチらしいひねくれた歌詞が入っているその部分をレクチャーします!」という言葉から Perfume の皆さんがキャスト陣に振付を説明。Perfume さんの素早い振付に、大泉さんはまたもやボヤキながらもついていき、会場からは笑いが起きました。

そして、“フーの村”のクリスマスが例年より 3 倍に盛り上がることになったのをキッカケにグリンチがクリスマスを盗むと決意する本作の物語にちなみ、今年のクリスマ スを盛り上げるためになにか企画していること、”こんなクリスマスにしたい”と思っていることについて問われると、大泉さんは「北海道出身なので、今年は家族とス キーにいってゲレンデでホワイトクリスマスをお祝いできたらいいなと思っています!」と明かし、杏さんは「毎年七面鳥を焼くので、今年も七面鳥とケーキを焼いて、家族で過ごそうかなと思っています!」、横溝さんは「大きなツリーがおうちにあるみたいなんですけど、わたしはまだ見たことないので、今年こそそのツリーを飾ってみんなでお祝いしようと思っています!」と明かしました。

続いて開催された舞台挨拶イベントにも、大泉洋さん、杏さん、ロバートの秋山竜次さん、横溝菜帆さん、宮野真守さん、Perfume の皆さんが登場! 先ほどのプレミア点灯式をスクリーンで生中継を鑑賞していた観客のみなさんは、グリンチ特製デザインのマフラータオルを身に着け、準備万端! 目の前に豪華面々が実際に登場すると会場からは大きな歓声と拍手が巻き起こりました!!!

続いて開催された舞台挨拶イベントにも、大泉洋さん、杏さん、ロバートの秋山竜次さん、横溝菜帆さん、宮野真守さん、Perfume の皆さんが登場! 先ほどのプレミア点灯式をスクリーンで生中継を鑑賞していた観客のみなさんは、グリンチ特製デザインのマフラータオルを身に着け、準備万端! 目の前に豪華面々が実際に登場すると会場からは大きな歓声と拍手が巻き起こりました!!!

これから映画を観る観客の方々へ映画の見どころについて問われると、大泉さんは「みっちり時間をかけて吹き替えた声でございます。グリンチの口が映っていないシーンのセリフも僕がちゃんと吹き替えています。もうカンバーバッチの声のままでいいんじゃないか?って思っていましたが(笑)そんな映像に映っていない細かい演技までしっかりと見てもらえると嬉しいです!」と明かし、杏さんは「この映画はフーの村が舞台なのですが、村人たちの住んでいる街がクリスマスを 1 か月後 に控えて盛り上がっている様子が細かいディティールまでこだわって描かれていて、本当に心がワクワクするような仕上がりなので、そんなところも楽しんでほしいです!」、秋山さんは「僕が演じるブリクルバウムがこんな感じの格好なので、登場したらここにいる誰よりも一番わかりやすいと思います(笑)」と、ブリクルバウムそのままのデザインが施された自身の衣装を指しながら会場を沸かせ、「セリフのあらゆる隙間に笑いを入れるという、本当によく笑うおじさんで、笑うことにこだわっていたので、果たしてこれは本当に吹替えなのか?とおもっています(笑)ぜひ映画の中で最高の“ハハハ!”を見つけてください。」。

横溝さんは「サンタさんにお 願い事をしたくてクリスマスを楽しみにしているシンディ・ルーがひねくれているグリンチの心をどう開いていくかが見所です」、宮野さんは「グリンチでのナレーションは いわゆる物語を説明するような堅苦しい感じではなく、グリンチの気持ちに寄り添ったような語り口になっています。原作でのリズム感のいいナレーションに合わせ て、日本語吹替え版でも韻を踏んだようなナレーションとなっているので、心地よく聞いてもらえると思います」、Perfume ののっちさんは「わたしたちは日本版イメ ージソングとして参加したので、ただのファンとして観てしまいました!」、そしてかしゆかさんが「映画の中はイルミネーション・エンターテイメントならではの面白いシ ーンが沢山ちりばめられています!主人公だけじゃなくて、町の人々だったり、動物たちだったり、一度だけでなく何度でも観たいなと思う作品です」、そしてあ~ ちゃんさんは「子供や大人も関係なく、感動するんやね。“大泉洋じゃ~”って思うところ、“語りがマモ!”って思うところとあるけど、最後には知らん間に泣いとっ て、感動しました!」とコメント。 Perfumeさんの絶賛コメントに大泉さんが感動するかと思いきや「広島弁多いな!」とひねくれた突っ込みをいれ、またもや会場が爆笑に包まれました。

横溝さんは「サンタさんにお 願い事をしたくてクリスマスを楽しみにしているシンディ・ルーがひねくれているグリンチの心をどう開いていくかが見所です」、宮野さんは「グリンチでのナレーションは いわゆる物語を説明するような堅苦しい感じではなく、グリンチの気持ちに寄り添ったような語り口になっています。原作でのリズム感のいいナレーションに合わせ て、日本語吹替え版でも韻を踏んだようなナレーションとなっているので、心地よく聞いてもらえると思います」、Perfume ののっちさんは「わたしたちは日本版イメ ージソングとして参加したので、ただのファンとして観てしまいました!」、そしてかしゆかさんが「映画の中はイルミネーション・エンターテイメントならではの面白いシ ーンが沢山ちりばめられています!主人公だけじゃなくて、町の人々だったり、動物たちだったり、一度だけでなく何度でも観たいなと思う作品です」、そしてあ~ ちゃんさんは「子供や大人も関係なく、感動するんやね。“大泉洋じゃ~”って思うところ、“語りがマモ!”って思うところとあるけど、最後には知らん間に泣いとっ て、感動しました!」とコメント。 Perfumeさんの絶賛コメントに大泉さんが感動するかと思いきや「広島弁多いな!」とひねくれた突っ込みをいれ、またもや会場が爆笑に包まれました。

最後には”本国”のイルミネーション・エンターテインメントから、日本語吹替え版チームに豪華プレゼントが到着!大泉さん、杏さん、秋山さん、宮野さんには本 国で主題歌を担当したタイラー・ザ・クリエイターが『グリンチ』とコラボして制作した特製スニーカー。横溝さんはグリンチの人形が施された特製イヤモフ、 Perfume の皆さんはひねくれる前のひねカワイイベイビーグリンチの絵がプリントされた特製カットソーがそれぞれ贈られました。 大泉さん、秋山さん、宮野さんは興奮のあまり、その場で特製スニーカーに履き替えるなど、登壇者全員が大喜び!!! 12 月 14 日の公開に向けて、映画『グリンチ』日本語吹替え版チームの心がさらに一体となった大盛り上がりのイベントとなりました。

いよいよ来月に控えたクリスマス!超ひねくれ者のグリンチは、一体どのようにしてみんなが心待ちにしているクリスマスを盗んでしまうのか・・・!? 今年の冬一番のクリスマス映画『グリンチ』に引き続きご注目ください!!!

映画『グリンチ』

■日本語吹替え:大泉洋 杏 秋山竜次(ロバート) 横溝菜帆 宮野真守

■プロデューサー:クリス・メレダンドリ

■監督:ヤーロウ・チェイニー、スコット・モシャー

■声の出演:ベネディクト・カンバーバッチ

■全米公開:11月9日

■原題:『The Grinch』 ■配給:東宝東和

■コピーライト:©2018 UNIVERSAL STUDIOS

■公式サイト⇒ https://grinch.jp/

2018年12月14日(金)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)