自分の十年後はなんとなく予測できても、日本の十年後は?と問われると、少し悲観的な気持ちになってしまう人が多いのではないだろうか。超高齢化社会、バブル世代が還暦を迎えるような時代の日本は一体どうなるのか?

是枝裕和監督がエグゼクティブプロデューサーを務め、新鋭映画監督5人により日本の十年後を描いたオムニバス映画『十年 Ten Years Japan』が、11月3日(土・祝)からテアトル新宿、シネ・リーブル梅田ほか全国順次公開される。

日本、タイ、台湾の三カ国による国際プロジェクトである『十年』。日本版では、徴兵制、AI教育、安楽死、放射能問題、デジタル遺産というテーマのもと、現在と同じように葛藤を抱えながら生きる大人や、体制に抗いながら自分の切り開こうとする子どもたちの姿が描かれる。5本のオムニバスの中から、AIが教育する十年後を描いた『いたずら同盟』の木下雄介監督にお話を伺った。

■自分と世界との距離感を映画で表現した初長編『水の花』。

―――木下監督は大学在学中に応募した作品がPFFの準グランプリを受賞、PFFスカラシップに選ばれ、05年に完全オリジナルの初長編『水の花』を撮っておられます。この作品も『いたずら同盟』と同様、子どもが主人公でしたね。

木下: 『水の花』は、主人公は中学生の女の子で、自分の親に対し、ある種憎しみのような感情を抱いています。大人の世界に対して拒絶していくのですが、「大人は判ってくれない」ことを判っていくラストになっています。当時、僕は24歳で、自主映画出身の自分が長編1本目を撮らせていただく中で、自分と世界との距離感を映画で表現していました。

―――その次は13年の短編『NOTHING UNUSUAL』ですが、かなり間が空いていますね。

木下: 『NOTHING UNUSUAL』はアップリンクさんの企画に関わらせていただいたものです。『水の花』以降、自分の中では映画をやっているつもりなのですが、脚本を書く時も自分の内側に入り込み、7年かけて、自分と自分の周りにいる若者の青春群像劇を書いていたのです。『NOTHING UNUSUAL』は、2ヶ月後に上映という超スピード制作で、日食が起こる日を舞台に、30歳近くになっても定職につかず、夢を目指している青春の終わりを描いた青春群像劇でした。『NOTHING UNUSUAL』を撮り終わり、もう一度映画を勉強したいという思いが強くなって、映像の仕事やテレビの仕事にも携わるようになったのです。今回の『十年』は、新たに映画を作りたいと動いていたタイミングで声をかけていただきました。

―――元になっている香港版の『十年』をご覧になった感想は?

木下: 香港版の場合は、中国政府が意識をする対象として共通にあり、怒りに満ちた映画になっています。実際に作品を撮っている時に雨傘革命が起こり、国全体がそのことを元に映画と向き合えたという部分では、羨ましさも感じました。

■AIと、教科化された道徳を組み合わせ、子どもたちがどのように生きるかを描く。

―――今回、日本の「十年後」を描く企画を打診された時、どう感じましたか?

木下: 実は僕の子どもが産まれた三日後にこのお話をいただいたので、十年後だと我が子は10歳だなということはすぐに思い浮かびました。後、以前からAIを映画で描いてみたいと思っていたのです。道徳が教科化されますが、道徳は本来、国が指定したり、先生に価値基準を教えられたりしながら植え付けるべきものなのか。自ら行動し、間違えてもそこから行動を起こすことで、価値基準を知っていくものではないかと思うのです。そもそも善と悪の二つだけではないですから。一方で、国がまとめ上げやすい教育を、不完全な人間の大人ではなく、ありとあらゆるデータを持ち、子どものことをよく分かっているとされるAIが代わりに担ったらどうなるだろうか。その中で、子どもたちがどのように生きるかという映画にしていきました。

―――各自のこめかみに設置されたAIシステムが、将来日本を支える労働力になることを見越した個人の能力、才能を加味したアドバイスしますね。

木下: 少子高齢化で効率的に考えていくことを優先させた場合、AIが言う通り、ダイスケが野球選手になれないのは本当かもしれませんが、それでも自分のやりたい事を叶えるために頑張ろうとするのか。そこはこの作品で問われている部分です。

■システムの中の一員であることを自覚。その中で行動を起こすことの可能性を探る。

―――AIシステムが最後にバージョンアップするのには驚かされましたが、そのように描いた狙いは?

木下: 若い頃は、政治は嫌だと言っていても、大人になってしまうと、そのシステムの中に入ってしまうという認識を持っています。その中で、どのように、ジリジリとでも変えていけるか。そこを模索しているのが、今の自分の気運であり、『いたずら同盟』にも反映されています。僕もシステムの一員であることを自覚して、行動を起こしていけば、そのシステムを変化する可能性があるのではないか。そういう気持ちが込められています。

―――AIシステムが学習するという部分をポジティブに捉えているということですか?

木下: 子どもたちが老馬を放ったということは、一般的な価値基準から言えば悪いことかもしれませんが、そういう善悪の基準を超えた部分で、僕は子どもたちが取った行動の背中を押してあげたいし、僕の中では肯定的な行動なのです。ただAIが、馬の死を目の当たりにした時の子どもたちの悲しみや、そのことにより人生観が変わったということを理解するところまでいってしまう場合、道具という現在の概念を超えてしまうのではないか。そこもAIと向き合う上で考えていかねばならないことだと思っています。

―――是枝裕和監督が総合監修をされていますが、どんなアドバイスがあったのですか?

木下: 是枝監督には脚本も3回ぐらい見ていただきましたし、編集も3回ぐらいチェックしてくださいました。全作品そのように脚本、編集を見ておられます。是枝監督からは「木下君の脚本は長編の書き出し方をしているよ」等、観客を意識した上で脚本をどうしたらいいかという視点でのアドバイスを下さいましたし、同時に僕がやりたいことも汲み取って下さいました。NGを出すのではなく、うまく想像させるように、アドバイスをしていただいた感じですね。

■『萌の朱雀』の時から感銘を受けていた國村隼に念願のオファー。

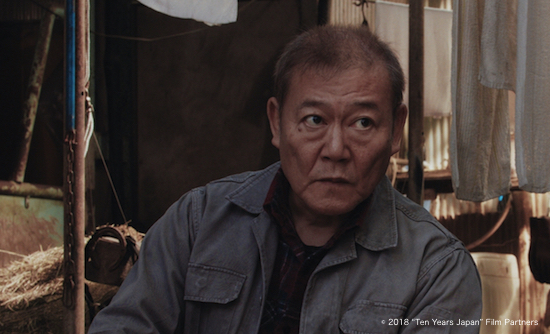

―――子どもたちを見守る大人として、親や先生以外に、國村隼さん演じる用務員が登場します。第三者的な大人が子どもを温かく見守り、この物語をうまく支えていますね。

木下: 國村隼さんが脚本をすごく読み解いて下さいました。どのような歴史があって、用務員の彼があそこにいるのかも考えて下さいました。馬を逃がそうとする子ども達の背中を押してあげるのは、國村さんの演じる用務員で、そこでの見事な高笑いも含め、本当に國村さんにやっていただいて良かったです。

―――國村さんに最初からオファーを考えていたのですか?

木下: 『萌の朱雀』で父親役を演じた國村さんの佇まいや、立ち振る舞いから溢れ出る悲しみに、見ていてすごく納得させられ、この短編にぜひ出演して欲しいとお願いしました。今回、服装もアイデアを出してくださったり、台風で撮影が延び、野外撮影が室内撮影に変わった時も、すれ違いざまに子どもに声をかけるシーンで、あえてセリフをなくして通り過ぎる演技にされ、僕の中でもすごく納得のいくシーンになりました。

■観客の「見たい」という欲求を引き出す設定と演出。

―――最初は別の方向を向いていた三人の子どもが、馬を逃すという共通の目的で一致団結しますが、どのようにキャラクターを設定していったのか教えて下さい。

木下: 良太が主軸にありつつ、マユと大輔の化学反応が、AIの測定しきれない部分になるので、三人のバランスは考えました。三人が立った時の見え方や、大輔のリーダー格だけど憎めない部分だとか。自分が想定したことと、役者の方自身が持っているものが融合してキャラクターができました。そこが、前作『水の花』との大きな違いですね。方法論としてもフィルムで、ワンシーンワンカットで撮りたいとか、僕の頭の中で、撮りたいものが全部出来上がっていました。今回は現場で皆さんと議論しましたし、夜の森のシーンは、光が木に当たると白んでしまうので、限られた時間帯をめがけて撮影しました。

―――夜の森のシーンは、本当に幻想的で美しかったです。

木下: 照明がギリギリで、本当に大変でした。昔から、あえて見えにくくすることを取り入れていました。観客が前のめりになって「見たい」という欲求を引き出したいんですね。どうなるのかと暗闇に目を凝らしていると、馬の胴体が見えてゾクッしたり美しいと感じる。そのような効果を出すために、カラーコーディネーターや撮影とすごく色々作業しました。

―――今回の撮影は、矢川健吾さん(『穴を掘る』監督)ですね。闇の中での撮影は見事でした。運動場で、駆けていく馬を子ども達が追いかけるシーンも爽快でした。

木下: 運動場のシーンは、矢川さんでなければ撮れないですね。人間が乗っていない馬は本当に動きが予測できないので、車だと小回りが効かず追いかけられない。自転車だとカメラの重みで揺れてしまう。最終的に学校のリヤカーをお借りして、スタッフで引きながら、矢川さんが荷台に乗って、撮影したんです。夕方のシーンですが、早朝に逆マジックアワーを撮り、本当に楽しかったですね。

■オムニバスだからこそ、自分らしさがより明確に見える。

―――『水の花』はラストが海でしたが、今回は山に入って行きます。自然に還っていく感じがしますね。

木下: やはり自然が好きなんですね。『十年 Ten Years Japan』の中で、石川慶監督の「美しい国」は、太賀さんと木野花さんの二人の芝居に集中するのも方法論として面白かったです。僕の場合は、自然に飛び出して撮るのが好きだったり、馬や後半の森の絵が利いているなと思ったり、同じ条件で撮っている他の作品があるからこそ、自分らしさがより明確に見えてきますね。普遍的に根底にあるものを掬い取りたいし、それを映画として表現したい。この映画を撮れたから、そういうことの気付きになりました。

―――出来上がった『十年 Ten Years Japan』全体をご覧になって感じたことは?

木下: 香港版が怒りの感情が根底にあるとすれば、日本版は社会の中に生きて、もしかしたら加担してしまっているかもしれない人たちが、社会を憂い、問題意識を提示しています。最初周りから、「政治的問題を撮るんですね」と言われたのですが、政治というのは自分たちの身の回りにあるもので、自分たちの行動一つ一つが政治や経済に繋がっているということを、本作を見ていてハッと気付かされるのではないかと思います。映画をご覧になった皆さんが、少しずつ行動を変えると、それが十年後の未来を変えることに繋がるかもしれません。

■国際プロジェクトを通して、他者にも大事なものがあると理解し、分かり合いたい。

―――最後に『十年 Ten Years Japan』は、タイ、台湾との国際プロジェクトですが、その意義をどう感じておられますか?

木下: まず日本がアジアの一員であることを意識しなければいけないと思います。香港版を見たときに、香港の歴史や国の状況が分かりましたし、タイや台湾、日本もそれぞれの国の歴史、事情があります。自分に大事なものがあるように、他者にも大事なものがあると理解できた時、分かり合えるのだとすれば、映画を通してそれをやれるのは、いいことだと思います。

(江口由美)

<作品情報>

『十年 Ten Years Japan』(2018年 日本 99分)

監督:早川千絵、木下雄介、津野愛、藤村明世、石川慶

エグゼクティブプロデューサー:是枝裕和

主演:杉咲花、太賀、川口覚、池脇千鶴、國村隼

配給:フリーストーン

2018年11月3日(土)〜テアトル新宿、シネ・リーブル梅田ほか全国順次公開

※11月4日(日)シネ・リ-ブル梅田 10:00の回(上映後)、神戸国際松竹 13:30の回(上映後)、早川千絵監督、木下雄介監督、津野愛監督、藤村明世監督による舞台挨拶あり。

公式サイト → http://tenyearsjapan.com/

© 2018 “Ten Years Japan” Film Partners