1975年10月 から日本テレビ系列で放送された「俺たちの旅」は、中村雅俊演じるカースケ(津村浩介)、秋野太作演じるグズ六(熊沢伸六)、田中健演じるオメダ(中谷隆夫)による青春群像劇。

不朽の名作が今年で放送開始50年を迎えるにあたり、彼らの「今」を描く最新作『五十年目の俺たちの旅』が2026年1月9日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開いたします。

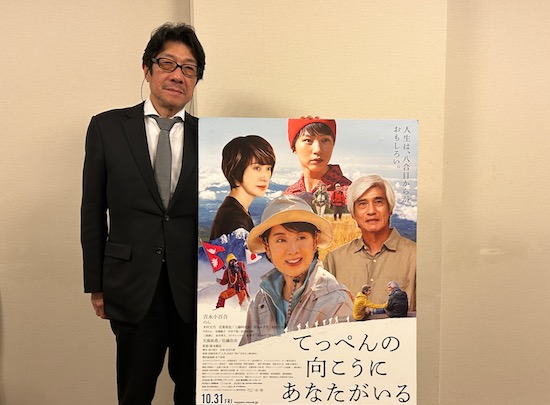

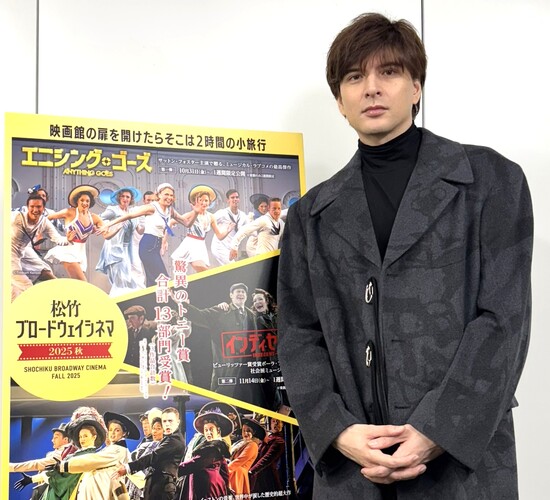

この度、12月15日(月)に『五十年目の俺たちの旅』原作本「噴水 五十年目の俺たちの旅」の出版を記念して、監督・主演の中村雅俊、原作・脚本の鎌田敏夫が登壇する原作本出版記念トークショーイベントをニッポン放送イマジンスタジオにて実施いたしました!

昭和を代表する青春ドラマの金字塔「俺たちの旅」が令和の時代に戻ってくる。

1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』。カースケ、オメダ、グズ六が繰り広げる熱い青春群像劇は、当時の若者たちを熱狂させ、放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。

カースケを演じるのは中村雅俊。今回も主題歌「俺たちの旅」はじめ、挿入歌も務める。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と50年前のオリジナルキャストが結集した。企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。昭和を代表する数々の大ヒットドラマを生み出してきたベテランが令和の時代に新たな物語を紡ぐ。本作で初のメガホンを取るのは主演の中村雅俊。これまでメインディレクターを務めてきた故・斎藤光正監督の演出を一番身近で見てきた中村監督が『旅』のテイストを銀幕に移し替えている。ドラマシリーズからの映像もふんだんに使い彼らの人生をたっぷりと振り返ることができる。この作品は彼らの『五十年目』の物語であると同時に、彼らが歩んできた『五十年間』の物語。今も続いている彼らの青春の旅をともにする、かけがえのない【人生の一本】となる特別な作品が完成した。

【日時】:12月15日(月) 13時30分よりイベント開始

【会場】:ニッポン放送 イマジンスタジオ(東京都千代田区有楽町1-9-3)

【登壇者】:中村雅俊、鎌田敏夫

往年のファンを中心に大勢の観客が集まった会場内は熱気に包まれた雰囲気。そんな観客の熱い拍手に迎えられた中村は、「この50年間で実感したのは、『俺たちの旅』という作品を愛してくれる人が本当に多いんだなということ。それが50年後に映画になるとは思いませんでしたし、ましてや僕が監督するなんて……本当に驚きの一言です」と感慨深い様子であいさつ。

続く鎌田は「本を買ってください」とストレートに呼びかけ、会場は大笑い。「トークショーはこれまでも出たことがあるけど、こうしてメディアの前に出てきたことはなかった。でもこれだけは断るわけにいかない。しょうがないから今日は二人でやることになりました」と付け加え、会場を沸かせると、中村も「僕も50年以上の付き合いですけど、(トークショーに出ると聞いて)最初は『ほんまかいな』と驚いたんですけど、実際にこうやって今日お会いすることができて。本当だったのかとビックリです」と笑ってみせた。

これまで「男女7人夏物語」「男女7人秋物語」や「金曜日の妻たちへ」など数多くの傑作を手がけてきた鎌田だが、中村の「そういった数多くの作品の中があるで、なぜ『俺たちの旅』なんだろう、という話をしたんですけど、鎌田さんは『俺たちの旅』のことが大好きなんですよ」という指摘に、「もちろん好きです。好きじゃないと50年もできないもんね。そういうことです」とうなずいた鎌田。その言葉に、作品を愛するファンの間からも大きな拍手がわき起こった。

だが今回の映画化にあたり、中村の頭をよぎったのは「相棒のワカメ(森川正太さん)も亡くなっているし、食堂の主人の名古屋章さんもいない。キャラクターが少なくなって、鎌田さんがどう物語を作るのか心配」ということだった。

その流れで鎌田は、最新作でも大きな存在となっているカースケのかつての恋人・洋子についての秘話を明かした。「20年くらい前に(洋子を演じた金沢碧に)次は脚本上で『死んでもらうことになる』と言ったんですけど、そしたらポロッと泣かれて。『出たいんだろうな』と思ったんだけど、洋子との例の話は終わっているし、今度やると脇役になっちゃうから。それは忍びないんで『死んでくれたら主役になれる』ということで、今回は見事に主役になっています。僕はこれで良かったのかなと思っているんですけど、彼女はどう思っているか分からないですね」と振り返った。

そんな中、本作のテーマを「せつなさ」であると語る鎌田。その言葉に深くうなずいた中村が「青春物って、ともすれば明るいだけということもあるけど、『俺たちの旅』はちょっと違っていて。生きていることは楽しいけれど、同時にせつなさがある、ということがあったので。『生きているってせつないよね』ということをテーマにしました」と語ると、鎌田も「せつなさって、ある程度、年齢を重ねないと分からないものだから。それは皆さんよく分かっていただけると思います」と語った。

また「『俺たちの旅』への鎌田さんの愛情を感じるのは、結構な頻度で現場に来てくれたということ。いろんな意見を言ってくださったりして、すごくありがたかった」と振り返る中村に、鎌田も「彼が監督をやっているから。編集室にも行けたわけだけど、本当にちょこちょこ言わせていただいただけで。例えばよく監督に『このシーンにこのセリフはいらないんじゃない?』って言われるんです。こちらとしては一生懸命書いたんだからいる、と言いたいけど、後で考えたらやっぱりいらないんですよ。だから他の人の目が入るというのはすごくいいことなんです。それで僕は編集の時もちょこちょこ行かせていただいた」とした。

トーク終盤では、会場から質問を受け付けることに。新作も試写で鑑賞し、ドラマ同様、新作でも「せつなさ」を感じた、という観客からは「初監督ということで、アカデミー賞を目指していますか?」という質問がぶつけられて会場は大笑い。

中村も「あまりにも唐突な質問だったんで言葉がないんですけど……」と笑いながらも、「でもこの作品は娯楽ものだと思っていて。そうやって楽しんでもらえばいいなという気持ちでいるんです。だから50年前に一生懸命テレビを見ていた人も、見て懐かしく思ってもらいたいし、それと同時に、見ている自分もそこに反映してくるというか、昔の自分に再会してほしい。だからアカデミー賞の『あ』の字もなかったんですが、でもできるだけ多くの人が見てほしいというのが一番の願いです」と返答。その観客からは「自分の中ではアカデミー賞です!」と太鼓判を押され、会場は大いに盛り上がった。

また「俺たちの旅」の企画を立ち上げた当時、プロデューサーからは「大学生ドラマなんて絶対に当たらない」と猛反対されたという。「それでも岡田(晋吉)さんというのは面白いプロデューサーで。『当たらないからやめよう』と言いながらも、頭の中では『どうやろうか』と考えていました」と振り返る。

さらに「実績のない俺をいきなり主役にするなんて、すごくないですか?」と中村が笑うと、鎌田は「田中健ちゃんは当時売れない歌手、こっち(中村)は新人。だから僕は秋野さんに『芝居できる人は誰もいないから頼む』とお願いしたんです」と明かす。中村も「今、再放送を見ていても、僕らの稚拙な芝居を秋野さんがお笑いという形で包み込んで成立させてくれた。本当に感謝しかない」と秋野への感謝の思いをあらためて述べると、「映画には70過ぎになったおじさん二人と、80過ぎのおじいちゃんが出てきてストーリーを作っていくんですけど、『青春もの』というのは絶対に感じられるし、あのそういう意味ではせつなさとか、生きてることの楽しさみたいなテーマはちゃんと描かれていると思います」と付け加えた。

そして最後のコメントを求められた中村は「監督をやってみて、本当に大変でした。でもこの大変さというのは今まで経験したことがない喜び、充実感、達成感に変わってきました。この大好きな『俺たちの旅』という映画の監督をさせてもらったことは、本当に自分の中では誇りに変わっています。こんなに頑張ったから、ぜひ多くの人に見ていただきたいですし、見ただけじゃなくて『もう一回見る』とか、人に『良かったよ』と言ってもらえたら最高だなと。だから来年の1月9日、ヒヤヒヤしながら待っています」とメッセージ。

そして鎌田も「今回のキャストは前からやってくれているんだけど、スタッフが大勢いて。映画って彼らがいないと成立しないんだなっていうのをあらためて感じさせていただいたことが、僕にとっては収穫でした。ちょっと昔の話ですけど、(脚本の執筆が遅れて)ロケ先に本(台本)を届けることがあったんですけど、スタッフっていい本ができると喜んでくれるんですよ。自分たちが一番迷惑するのに。スタッフってありがたいなと思った記憶があるんで。だから映画は、脚本・監督だけでなく、周りにも大勢いるというのをちゃんと見ていただければありがたいです」と呼びかけた。

【STORY】

津村浩介“カースケ”(中村雅俊)と、大学時代の同級生の神崎隆夫“オメダ”(田中健)、カースケの小学校の先輩である熊沢伸六“グズ六”(秋野太作)の3人は70代になり、付き合いはすでに50年を過ぎている。カースケは現在、従業員10人ほどの小さな町工場を経営し、オメダは現在も鳥取県の米子市長を務め、グズ六は妻のおかげで介護施設の理事長の座に収まり、それぞれ平穏な日々を過ごしていた。

そんなある日、カースケの工場にオメダがやってくる。カースケは、米子市長を務めるオメダを誇らしい気持ちで従業員に紹介するが、オメダは思いつめた様子ですぐにその場を後にしてしまう。また別の日、カースケの工場で製作中だったポットが大量に割られる事件が起きる。その中に懐かしい砂時計を発見したカースケ。その砂時計はかつての恋人・洋子と行った思い出の地、鳥取砂丘で買ったものだった。20年前に病死した洋子を懐かしむカースケだが、グズ六から「洋子が生きてる!」と驚きの情報を耳にし…。

出演:中村雅俊 秋野太作 田中健 / 前田亜季 水谷果穂 左時枝 福士誠治 / 岡田奈々

原作・脚本 鎌田敏夫

監督 中村雅俊

主題歌 「俺たちの旅」歌:中村雅俊

配給 NAKACHIKA PICTURES

©️「五十年目の俺たちの旅」製作委員会

公式サイト:oretabi50th-movie

2026年1月9日(金)~ TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)