大阪人なら120%楽しめる!『破門 ふたりのヤクビョーガミ 』舞台挨拶

大阪人なら120%楽しめる!『破門 ふたりのヤクビョーガミ 』舞台挨拶

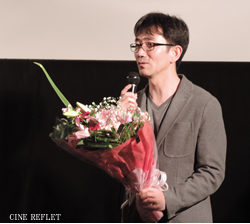

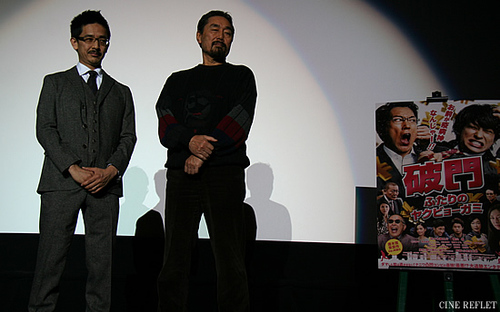

ゲスト:小林聖太郎監督、原作者の黒川博行氏

■(2017年 日本 2時間)

■原作:黒川博行 「破門」(角川文庫刊)

■監督:小林聖太郎

■出演:佐々木蔵之介、横山裕、北川景子、濱田崇裕(ジャニーズWEST)、矢本悠馬、橋本マナミ、中村ゆり、木下ほうか/キムラ緑子 宇崎竜童 / 國村隼 橋爪功

■2017年1月28日(土)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークス、MOVIX京都、神戸国際松竹 他全国ロードショー

■公式サイト⇒ http://hamon-movie.jp

■ (c)2017『破門 ふたりのヤクビョーガミ』製作委員会

大阪人なら120%楽しめる!

漫才師顔負け!? 大阪弁炸裂のバディ・ムービー

黒川博行氏が大阪を舞台に書き上げた痛快小説『破門 ふたりのヤクビョーガミ』(松竹、来年1月28日公開=小林聖太郎監督)の完成披露試写会が11月28日夜、大阪・なんばパークスで行われ、原作者の黒川氏と小林監督が舞台挨拶を行った。

黒川博行氏: (試写会に)来て下さってありがとうございます。原作者がこんなところに出てくるのはおかしいんですが、とっても映画がよく出来ているので……。

小林聖太郎監督: (今の気持ちはという質問に)死刑は決まったがいつ執行か分からない、という気持ちです。なんせ撮影は1年前でしたから。

――(小林監督は)黒川作品はWOWOWで連続ドラマ『煙霞(えんか)』を撮って以来ですね?

黒川氏:原作者の気持ちをよく分かっている。その能力に自分を預けました。ドラマの『煙霞』もよく出来ていたし、今レンタルで出ているのでぜひ見てもらいたい。もちろん『破門~』の出来も素晴らしい。

――シリーズ5作目で初の映画化ということですが?

黒川氏:小説が映画になるかは分からないが、何作目でもうれしいもんです。ありがたいですね。ヒットしても、原作者には一銭も入ってきませんが(笑)。ただ『破門』がヒットしたら、次の『国境』という作品が映画化されたら面白いので……。

――小林監督も黒川さんと脚本を書いていますね。何か考えが?

小林監督:この原作では、どこを削らないとイケナイか、が問題でした。ここではしゃべりにくいが、やはり全体で見てほしいです。

――佐々木蔵之介さんと横山裕さんの掛け合いが見どころになると思いますが、そこは脚本から意識しましたか?

小林監督:絶妙な掛け合いをやりながら作っていきました。リハ前のホン読みの時から掛け合いを意識していたのですが、テンポ良すぎてこれで2時間はキツイ感じでした。コンビと思われたくない二人ですから(笑)。

黒川氏:佐々木さんは『超高速!参勤交代』で“きてる”感じだったので、そのままの勢いで来てくれたら、と。横山さんはトボけた感じがよく出ていましたね。

――何と言っても大阪弁のテンポが凄い。そこはかなり意識しましたか?

黒川氏:中心のふたりもそうですが、ワキの橋爪(功)さんですね。あの方は大阪出身で天王寺高校出て18歳で東京へ出て行った人。これぐらい下町の大阪弁しゃべれる人はいない。

――そうしますと現場はほとんど大阪弁?

小林監督:大阪弁が標準語でしたね。

――黒川さんは現場には?

黒川氏:1回だけ行きました。出演もしました。どことは言いませんので見つけて下さい。私は映画には“アルバム代わりに”出たい。その年の自分が分かりますからね。

――監督は黒川さんの出番は意識してますか?

小林監督:脚本を書いてる時は“どこがええかな”と思ってますけど。

――黒川さんは出番の時は何を?

黒川氏:女優さん見てるなあ。今年は女優さんと一緒の出番がなく、本もののスッチーさんがいた。他の女優さんとはあいさつも出来なかった。

小林監督:今度一回、お食事でも…(笑)。

――あべのハルカスや御堂筋、アメリカ村など随所に大阪が登場しますが、大阪テイストは満点?

小林監督:どうしても違法駐車出来なかったので、グリーンバックで合成しました。なんで大阪で合成せなあかんのか、と思ったけど。

黒川氏:完成版は1回だけ見ましたが、ホントにとても面白い。小説は長くて、全部映画にしたら6 ~ 7時間かかる。それを2時間以内に収めて、なおかつ華を入れている。全部やってくれたんやからたいしたもんや!

小林監督:あんまり郷土愛はないんやけど、ぜひ楽しんで観て頂ければ嬉しいです。

◆映画『破門 ふたりのヤクビョーガミ』 (2017年1月28日公開)

今年『後妻業の女』の映画化で注目を集めたミステリー作家・黒川博行氏の「疫病神」シリーズ第5作で 151回直木賞を受賞した『破門』を、大阪生まれの小林聖太郎監督が映画化。原作通り、大阪を舞台に、全編小気味いい大阪弁が飛び交う痛快無比の“バディ・ムービー”が誕生した。主演は京都生まれの佐々木蔵之介、相棒役に関ジャニ∞の横山裕が単独映画初出演。脇役にも大阪出身の名優・橋爪功ら「本物の大阪弁をしゃべれる」にこだわったキャスティング。

イケイケやくざの桑原保彦(佐々木蔵之介)と、彼を迷惑がりながらも離れられないヘタレで貧乏な“建設コンサルタント”二宮啓之(横山裕)のコンビのアブない“裏稼業”暮らしの日々…。「サバキ」と呼ばれる建設現場での“暴力団対策”を主なシノギにする二宮は仕事で「二蝶会」のコワモテやくざ桑原と知りあったのが運のつき。以来、何かとトラブルに巻き込まれっぱなしで、桑原は二宮の「疫病神」そのもの。仕事の都合上、縁を切ることも出来ず行動を共にしている。

そんなある日、二宮は映画プロデューサーの小清水(橋爪功)から映画企画を持ち込まれ、桑原のいる二蝶会の若頭・嶋田(國村隼)に紹介したことからとんでもないドツボにはまりこんでしまう。小清水が食わせもので、金をかき集めて愛人の玲美(橋本マナミ)とドロン。桑原と二宮は小清水を追ってマカオのカジノにまで追いかける…。

漫才も顔負けの大阪弁トークがすこぶる快調!このあたりは黒川氏の独壇場。加えて、大阪の名所「アベノハルカス」や「関空」、レストランも難波の老舗「はり重」などなじみの地名や店名がどっさり出てきて「大阪人なら120%楽しめる出来」が売り物になっている。

(安永 五郎)

式サイト