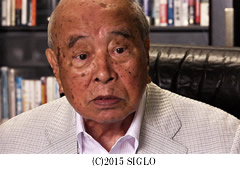

『この国の空』荒井晴彦監督インタビュー

『この国の空』荒井晴彦監督インタビュー

・(2015年 日本 2時間10分)

・原作:高井有一(「この国の空」新潮文庫刊)

・脚本・監督:荒井晴彦(脚本:『ヴァイブレーター』『共喰い』『さよなら歌舞伎町』など)

・出演:二階堂ふみ、長谷川博己、工藤夕貴、富田靖子、石橋蓮司、奥田瑛二

・公開:2015年8月8日(土)~テアトル新宿、丸の内TOEI、テアトル梅田、イオンシネマ京都桂川、シネ・リーブル神戸、ほか順次公開

・公式サイト⇒ http://kuni-sora.com/

・コピーライト: (C)2015「この国の空」製作委員会

~戦争が終わればこの恋も終わる…里子の切なすぎる初恋~

日本映画を代表する脚本家・荒井晴彦氏が、近く公開される『この国の空』で『身も心も』以来17年ぶりにメガホンを取った。芥川賞作家・高井有一の同名小説を出版当時に読み、「映画にしたい」と考え長年温めてきた。“戦後70年”で日の目を見ることになり、プロデューサーから「自分で監督すれば」と言われて監督したという。

日本映画を代表する脚本家・荒井晴彦氏が、近く公開される『この国の空』で『身も心も』以来17年ぶりにメガホンを取った。芥川賞作家・高井有一の同名小説を出版当時に読み、「映画にしたい」と考え長年温めてきた。“戦後70年”で日の目を見ることになり、プロデューサーから「自分で監督すれば」と言われて監督したという。

戦時下、空襲激しい東京、母(工藤夕貴)と暮らす19歳の娘・里子(二階堂ふみ)と、隣に住む妻子を疎開させている男・市毛(長谷川博己)との“垣根越しの恋”を描く、荒井氏らしい情念の映画。

戦争末期、男たちは戦場へ駆り出され、里子は激しくなる空襲を複雑な思いで眺めていた。「いつ死ぬか分からないのだから、仲良く暮らそう」と、里子は、食糧不足であえぐ中転がり込んできた叔母と母親がいさかいを繰り返す度に諭していた。誰もがある覚悟を持って生きていた時代。若い身空で恋も知らずに死ぬことは堪らなく不安なことだろう。そんな里子が、隣家に住む妻子持ちだがバイオリンを弾く素敵な男性に惹かれたのは自然なこと。「普段だったら、妻子ある男性の家に娘一人を行かせはしませんよ。だけど、今は娘をお願いします、という気持ちもある。」という、母親の言葉は重い。

「戦争が終わるのを望まない女もいた、そのこと自体が戦争がもたらす不幸だ」と語る荒井晴彦監督の、反戦の意が込められた作品でもある。

――― 脚本家・荒井晴彦はすでに確立している存在だが、映画化の決め手になったのは?

荒井晴彦氏:原作の出版当時(83年)に読んで、ヒロイン里子が神社で男に抱きつくところの画が浮かんだんです。原作者の高井さんに会って“原作を下さい”ってお願いしたら快諾してもらいました。

――― 17年ぶりに自分で監督したのは?

荒井晴彦氏:7年前に脚本書いて、根岸(吉太郎)監督に脚本を見せた時は「いい脚本だけど、誰が見るの?」って言われました。だから、プロデューサーに監督について相談したら「自分でやれば」と言われて。

荒井晴彦氏:7年前に脚本書いて、根岸(吉太郎)監督に脚本を見せた時は「いい脚本だけど、誰が見るの?」って言われました。だから、プロデューサーに監督について相談したら「自分でやれば」と言われて。

――― 根岸監督にはどう答えたのか?

荒井晴彦氏:いい脚本なら撮りたいと思わないのかと。興行のこと言うくせに当てたことないじゃないかと思ったけど、言いませんでした。撮影所育ちの監督は自分から企画を出さない人が多いですね。

――― 荒井さんは撮影所に所属したことがない?

荒井晴彦氏:ありません。日活出身と思われていますけどね。

――― 脚本家・荒井晴彦氏と映画監督は時に対立する?

荒井晴彦氏:監督はシナリオは自分のために書かれるべきだと思っているようです。脚本家は映画に向かって書いているんですけどね。映画に奉仕するけど監督には奉仕しない。監督と脚本家は対等だと思っています。日本は監督主義だから困ることがありますが…。

――― この映画の現場ではどうだったか?

荒井晴彦氏:どうしても“監督”と呼んでしまうようだけど「絶対、監督と呼ぶな」とスタッフみんなに言ったんです。「脚本を担当した」と言うけど、「監督を担当した」とは言わない。よく見かける「監督・脚本」誰それというクレジット、監督が脚本も書きました、みたいな。この映画のクレジットは「脚本・監督」になっています。アメリカでは“Written and Directed by”(脚本、監督)です。私は雑誌をやっているけど、「監督・脚本」とあるのは「脚本・監督」に直します。

――― 監督が荒井脚本を手直しして揉めることはある?

荒井晴彦氏:三度ありました。脚本を手直ししたらいけないと言っている訳ではありません。でも、手直しする時は脚本家に直させたらいいと思います。脚本家に無断で直すなと言っているんです。

――― その点では、溝口健二監督が脚本家の依田義賢に何十回も書き直させたのは正しい監督と脚本家のあり方?

荒井晴彦氏:そうなりますね。何十回はいやですけど。

――― 17年ぶりの監督となると、忘れていることもあったのでは?

荒井晴彦氏:確かに、なかなか(監督としての)勘が戻らなかったですね。監督はいろんなことを決めなきゃいけないし、どこかで妥協しなきゃいけないですからね。

――― 終戦直前の苦しい時代のホームドラマということだが?

荒井晴彦氏:戦争が終わって嬉しくないと思った女の子を撮りたかったんです。2年前の『戦争と一人の女』でもありましたが、人間は自分に向かって爆弾を落とすB29でも、美しいと思ってしまう。爆弾でいつ死ぬか分からない中での里子のロストバージンの話です。彼女には“終戦から始まる戦いがある”ということです。

荒井晴彦氏:戦争が終わって嬉しくないと思った女の子を撮りたかったんです。2年前の『戦争と一人の女』でもありましたが、人間は自分に向かって爆弾を落とすB29でも、美しいと思ってしまう。爆弾でいつ死ぬか分からない中での里子のロストバージンの話です。彼女には“終戦から始まる戦いがある”ということです。

――― あの時代にしては、けっこう食べるシーンが多かったようだが?

荒井晴彦氏:原作にはもっといろいろなシーンがありますが、食べるシーンが多くなりましたね。東京は焼け野原になったと思われているけど、焼けなかった所もあったんですよ。大空襲の映画はこれまでたくさんあって、被害があったことばかりが描かれてきました。空襲被害の映画は、工藤夕貴が出た今井正監督の『戦争と青春』(91年)でも十分描かれています。

――― 昨年の『さよなら歌舞伎町』(荒井晴彦氏脚本、廣木隆一監督)で、荒井晴彦氏健在を実感したが、この映画はちょっとテイストが違うように思った。

荒井晴彦氏:「幅広なんだけどね」と言いたくなることもあります。『さよなら歌舞伎町』はオリジナルと言われているけど、“グランドホテル”ですよ。三谷幸喜の『有頂天ホテル』も“グランドホテル”って言っていたようだけど。今や、三谷幸喜と張り合っているかも(笑)。

――― キネマ旬報脚本賞を5回受賞して、最多受賞の大脚本家・橋本忍氏に並んだ。荒井さんの監督作品は当然、注目の的だが?

荒井晴彦氏:川瀬陽太という役者にメールで、「『幻の湖』(橋本忍初監督=失敗作の評価)にならないように」と突っ込まれました。

――― これから映画にしたいシナリオは?

荒井晴彦氏:たくさんあります。数本? いやあシナリオ出来ているだけで7 ~ 8本はありますね。最近は若い脚本家が出てこないしね。

――― 集団的自衛権で随分きな臭い時代となってきたが、『この国の空』で警告を?

荒井晴彦氏:いやあ、映画は無力です。反戦映画はいっぱい作られてきたけど、戦争は無くならない。それにしても、60年安保の時は30万人は集まった学生・市民・労働者たちが、今は当時の10分の1程度。今の若者たちはどこで何やってるんでしょうねえ。

(安永 五郎)

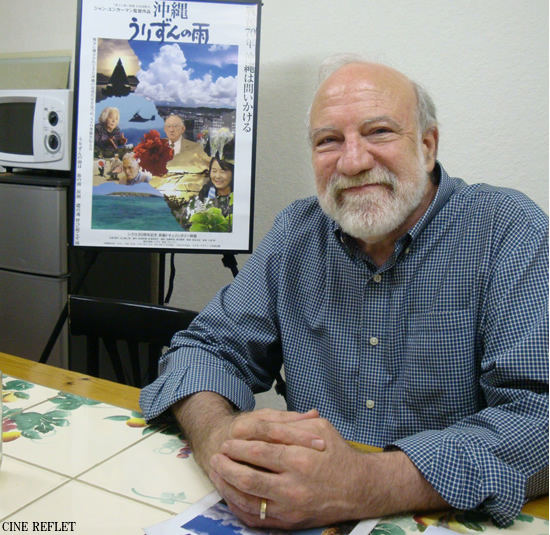

戦後70年、沖縄は問いかける『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督インタビュー

戦後70年、沖縄は問いかける『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督インタビュー 毎年8月15日の終戦記念日が近づくと、新聞・テレビなどでも太平洋戦争にまつわる特集が組まれ、犠牲者への哀悼の意を示すと共に、悲劇を繰り返さぬ誓いを新たにしてきた。だが、果たして太平洋戦争と戦後の歩みについて、私たちは正確な情報を得てきたのだろうか。「真の平和を求め、不屈の戦いを続けている沖縄の人々の尊厳を描いた」映画『沖縄 うりずんの雨』で捉えられた沖縄の歴史と現状は、見る者の眼を開かせ、大いに刺激を与えてくれる。アメリカ・沖縄双方からの公平な視点、分かりやすい4部構成、説得力のある豊富な資料映像や証言など、今までにない強烈な発信力を持つドキュメンタリー映画に、ひたすら圧倒されてしまった。

毎年8月15日の終戦記念日が近づくと、新聞・テレビなどでも太平洋戦争にまつわる特集が組まれ、犠牲者への哀悼の意を示すと共に、悲劇を繰り返さぬ誓いを新たにしてきた。だが、果たして太平洋戦争と戦後の歩みについて、私たちは正確な情報を得てきたのだろうか。「真の平和を求め、不屈の戦いを続けている沖縄の人々の尊厳を描いた」映画『沖縄 うりずんの雨』で捉えられた沖縄の歴史と現状は、見る者の眼を開かせ、大いに刺激を与えてくれる。アメリカ・沖縄双方からの公平な視点、分かりやすい4部構成、説得力のある豊富な資料映像や証言など、今までにない強烈な発信力を持つドキュメンタリー映画に、ひたすら圧倒されてしまった。 ――― この作品を撮ろうと思った一番の理由は?

――― この作品を撮ろうと思った一番の理由は? 彼らはプロフェッショナルな兵士ではなく、普通の一般市民だったんです。そういう意味では沖縄の人々と同じ立場なんです。戦争に巻き込まれて悲惨な経験をし、70年経った今でも思い出すだけで涙ぐんでしまう。米兵も沖縄の人々も苦しみを抱えたまま生きているんです。戦争がもたらす悲劇は、戦争が終わった今でも続いています。そこに反戦の意味が込められています。《理由その3》

彼らはプロフェッショナルな兵士ではなく、普通の一般市民だったんです。そういう意味では沖縄の人々と同じ立場なんです。戦争に巻き込まれて悲惨な経験をし、70年経った今でも思い出すだけで涙ぐんでしまう。米兵も沖縄の人々も苦しみを抱えたまま生きているんです。戦争がもたらす悲劇は、戦争が終わった今でも続いています。そこに反戦の意味が込められています。《理由その3》 最初から分けて撮ろうとは思ってなかったのですが、“沖縄戦”と“米軍による占領”と“その後”の3つの時代を描きたいとは考えていました。今の沖縄の現状を見ているとそれまでの経緯が見え辛いように思います。最初から丁寧に描くつもりで70年というスパンに取り掛かりました。70年はとても長いので、それまでに積み重ねられてきた中からエピソードをピックアップして強調しようと思っていました。去年の春ぐらいから編集し始めたのですが、4部構成にしようと決めたのは今年の2月ぐらいです。エピソードを並べただけでは語り口に違和感があったので、4つに分けて、それぞれに焦点を当てて編集するようにしました。特に3部の「凌辱」は全体のテーマにもなることなので、歴史の一部として取り扱うことはしませんでした。

最初から分けて撮ろうとは思ってなかったのですが、“沖縄戦”と“米軍による占領”と“その後”の3つの時代を描きたいとは考えていました。今の沖縄の現状を見ているとそれまでの経緯が見え辛いように思います。最初から丁寧に描くつもりで70年というスパンに取り掛かりました。70年はとても長いので、それまでに積み重ねられてきた中からエピソードをピックアップして強調しようと思っていました。去年の春ぐらいから編集し始めたのですが、4部構成にしようと決めたのは今年の2月ぐらいです。エピソードを並べただけでは語り口に違和感があったので、4つに分けて、それぞれに焦点を当てて編集するようにしました。特に3部の「凌辱」は全体のテーマにもなることなので、歴史の一部として取り扱うことはしませんでした。 いえ、アメリカのリサーチャーが直接連絡をとってお願いしました。レナード・ラザリック氏もドナルド・デンカー氏も、ストリート・ジャーナルのドキュメンタリー番組に出演されていたんです。いろんなドキュメンタリーを見た中で、この二人が一番良心的な話し方をしていたし、また話し慣れていたのも大きな理由です。ラザリック氏は小学校などで沖縄戦のことを語り継いでいて、デンカー氏は沖縄戦の本も出版されています。二人とも沖縄戦についてとても詳しい上に、自分の気持ちを整理して語れる人達なのです。

いえ、アメリカのリサーチャーが直接連絡をとってお願いしました。レナード・ラザリック氏もドナルド・デンカー氏も、ストリート・ジャーナルのドキュメンタリー番組に出演されていたんです。いろんなドキュメンタリーを見た中で、この二人が一番良心的な話し方をしていたし、また話し慣れていたのも大きな理由です。ラザリック氏は小学校などで沖縄戦のことを語り継いでいて、デンカー氏は沖縄戦の本も出版されています。二人とも沖縄戦についてとても詳しい上に、自分の気持ちを整理して語れる人達なのです。

根本的に比較にはならないと思います。今の日本は軍国主義を強要しても誰も言う事を聞かないでしょう。一般住民が集団自決したチリチリガマのような狂った愛国心につながる事態にはならないと思います。ただ、過去の戦争で起こした事件を認めず、無かったことにしようとする姿勢は問題です。沖縄の人々は慰霊祭の度に、過去の戦争を思い出し、語り継ごうとしています。だからこそ平和を希求する想いが強く、戦争に反発する気持ちがより一層強いのです。

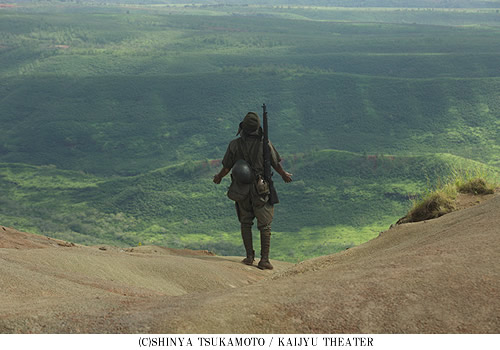

根本的に比較にはならないと思います。今の日本は軍国主義を強要しても誰も言う事を聞かないでしょう。一般住民が集団自決したチリチリガマのような狂った愛国心につながる事態にはならないと思います。ただ、過去の戦争で起こした事件を認めず、無かったことにしようとする姿勢は問題です。沖縄の人々は慰霊祭の度に、過去の戦争を思い出し、語り継ごうとしています。だからこそ平和を希求する想いが強く、戦争に反発する気持ちがより一層強いのです。 若い人の宝になる映画を!『野火』塚本晋也監督インタビュー

若い人の宝になる映画を!『野火』塚本晋也監督インタビュー

――― 脚本執筆はいつ頃?

――― 脚本執筆はいつ頃?  ――― 原作は文学的表現になっているが?

――― 原作は文学的表現になっているが?