CMディレクターとして活躍、短編『地球は青かった』(15)、『声』(18)が世界で高い評価を得ている串田壮史監督の初長編作、『写真の女』が、2月27日(土)から第七藝術劇場で公開される。

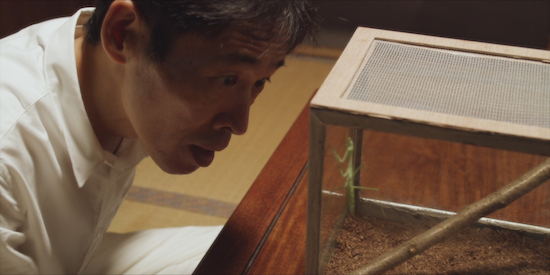

第15回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門で世界初上映後、世界の映画祭を席巻した本作。男手一つで育てられ、父の遺した写真屋を継ぐ一人暮らしの械を演じるのは平田オリザ主宰の青年団で精力的に活動している永井秀樹。セリフのない女性恐怖症の男の日常を細やかに演じている。械の日常に突然の異変をもたらすインスタグラマーの女、キョウコを演じるのは元バレリーナで、現在は俳優として活躍している大滝樹。かつて華やかな世界に身を置いた者だからこそわかる、観られる喜びと孤独への絶望感を等身大で表現。さらに見合い写真用にレタッチを依頼する女性客を鯉沼トキ、いつも遺影を依頼する馴染みの葬儀屋の男を猪股俊明が味わい深く演じている。女たちが本当の自分とは一体何なのかを問う場面に、他人を通してでしか自己評価ができない現代人への風刺も鋭く描きこまれた異色のラブストーリー。劇中で度々クローズアップされる、カマキリが重要なモチーフになっているのも注目したい。

本作の串田壮史監督と主演の永井秀樹さんにお話を伺った。

■日常会話を普通にみせる青年団の演劇に出会った時、「これだ!」と思った(永井)

――――永井さんは平田オリザさん主宰の青年団で長く活動をされておられますが、入団したきっかけは?

永井:早稲田大学在学中からしばらく自分たちの劇団で、それこそ劇団☆新感線やつかこうへいの真似事のような演劇をしていましたが、次第に違和感を覚えていたんです。当時は岩松了さんや宮沢章夫さんによる静かな演劇が流行っていて、僕自身、当時から小津映画のように淡々とした作風が好きだったので、「これだ!」と思っていたのですが、平田(オリザ)の劇団もそれをやっていると聞いて、青年団の門を叩いたんです。見たこともないのに(笑)

――――青年団と言えば所属俳優の演技が上手いことと、平田オリザさんの緻密な演出のイメージがありますが、実際稽古は大変ですか?

永井:昔はとにかく秒単位で動きを指示し、びっくりするような演出でした。言い方に語弊があるかもしれませんが、俳優はただの駒だから言った通りに動けばいいということなんです。演技に気持ちを乗せる必要なんて一切ない。とにかく演出通りに動くということなんです。例えば「相手に向かって話終わった2秒後に、手に持ったコップをテーブルに置いて」とか、同時に会話が進行している時「自分の目前の会話に対して、ちょっと反応して」とすごく細かい演出が付くのです。

――――ひたすらタイミングを覚えこませる演出ですね。逆に言えば自分で考えて動きなさいという演出方法だと戸惑ってしまいますね。

永井:平田演出にどっぷり浸かっていたときは、僕もそうでしたね。「考えて」とか「物語はこういう流れだから」と言われても、心の中でそんなのどうでもいいやん、どうしてみんなはそんなに考えるのかと思っていました(笑)ただ、しばらく青年団を離れ、他の劇団の作品に出演するようになったことで、少し平田流から浄化され、一般的な演出を理解できるようになりました。

実は平田も、俳優にちゃんと考えてほしいという思いがあったようなんです。ただ、俳優はどうしても自分の気持ちでやりたがり、それだけを伝えようとするので、物語として見ているとつまらなくなってしまう。そういうものがぶつかり合う演劇になってしまうのを避けるために、わざと当時は細かいところまで指示していたわけです。今は平田も気持ちの流れに沿ったセリフの強弱を指導したり、普通の演出もするようになりましたね。

■普通に見える人を探して、永井さんに迷わずオファー(串田)

――――演出家も俳優もお互いに成長し、本来の狙いを共有できるようになったということですね。本作の前に、串田監督の短編『声』で永井さんを主役に抜擢。この作品が初の永井さんの初映像作品になったそうですが、キャスティングの経緯は?

串田:『声』は10分の短編です。キャスティングディレクターには主人公が町工場勤務の男なので、町工場の服を着ただけでそう見える人とリクエストしました。他の候補の方は普段演劇をして自分を出す仕事をされているので自己主張の強さが染み付いている演技をされる方が多かったんです。永井さんの資料として最初拝見した映像が、バウムちゃんねる×映画・映像監督コラボ企画で、上田慎一郎監督の『ナニカの断片』だったのですが、永井さんは公園のベンチにただ座って、その前で黒服の人たちが何かやっているのを見ているだけなんです。「座っているだけ、見ているだけ」ができるし、一目でその人が普通の人であることがわかる。僕は普通に見える人を探していたので、永井さんに迷わずオファーしました。

■究極的にはしゃべらずに、そこにいるだけで成立するような俳優になりたい(永井)

――――『声』も『写真の女』もセリフのない役ですが、違和感はなかったですか?

永井:『声』は、一人で生活し、一人で働いているので、しゃべる理由がないなと思いながら演じていました。その経験があったので『写真の女』は「またか」と思うぐらいで(笑)俳優は普通セリフをしゃべりたがるようで、突然セリフが削られたりするとすごく落ち込む人もいるのは確かですが、僕自身は究極的にはしゃべらずに、そこにいるだけで成立するような俳優になれたらいいなと思っているんです。だからセリフなしでも、むしろそれで成り立たせてくれるのかとありがたい気持ちですね。

――――『写真の女』のシナリオを読んだ時の感想は?

串田:撮影の半年前に、いわば永井さんをキャスティングするためのA4で2枚ぐらいのシノプシスを見ていただきました。今回はシナリオを書く前に、キャストを先に決めたかったんです。そこまであらすじは気にしていないだろうなと思っていましたが…。

永井:どうせ変わるだろうと思っていたし、そこは串田さんに任せておけばいいかと。セリフがないというのと、女の人に食われる人だよとか、写真を撮っている人だよいうぐらいの情報だけでしたが、とにかくまた串田さんと映画を作れることがうれしかったですね。『声』は1日で撮影したのですが、撮り方や現場の進め方、緊急時の対応の仕方が心地よくて、任せられる監督だなと思ったんです。

――――キョウコ役の大滝樹さんは、キョウコと親しいものを感じますね。

串田:キョウコ役に関しては、すべて大滝さんのプロフィールを元にしています。大滝さんは元バレリーナーで「くるみ割り人形」が代表作ですし、外国で活動の後、数年前に帰国されたというところもキョウコに取り入れています。大滝さんも映像作品はこれが初めてなので、その驚きもこの作品の持ち味になっていると思います。

■役作りは特にせず、その一瞬一瞬が面白くなることを考えて(永井)

――――写真屋を継ぎ、ずっと一人で生きてきた主人公械を演じるにあたって、何か役作りをしたのですか?

永井:青年団のスタイルなのですが、そのシーン、そのシーンを切り取る形で演じられればと思っているし、その一瞬一瞬が面白くなることしか、基本的には考えないんです。それをつなぐのは監督や演出の作業ですから。今回、械という役を与えられてはいますが、実際に動くのは僕なので、各シーンで僕だったらどう動くかと思って動いています。それに加えて写真のことを気にしてみたりすることはありましたが、それ以上の役作りはしないですね。

串田:僕はいつも撮影するときは、現場で皆を集めて、スケッチブックに描いたシーンのト書きと、そのシーンで撮影する画のパターンを説明し、一度永井さんに動きをやってもらう。そこでカメラマンがアングルを探ったらすぐに本番に入るんです。

――――リハーサルはしないんですね。そのやり方は串田さんオリジナルですか?

串田:非常にCMっぽい撮り方ですね。絵コンテがベースにあり、その通りに進んでいくので現場で監督が葛藤することもなく、ただ撮るだけなんです。カメラがドンと置かれた後に、役者さんを指定の場所へ誘導するのでアドリブのしようがないかもしれませんね。今回、一番アドリブがあったのは、見合い写真にリタッチを要求するシーンです。女性客役の鯉沼トキさんに自由にリタッチの指示をしてもらい、後ろでプロのリタッチャーが作業をするという形でした。「目を大きく」とか色々と指示されていましたね。

永井:そういう制限を与えられることに対しては、あまり嫌じゃないんです。違和感を感じずハイハイとやるから、串田さんにとっては使いやすいのかもしれませんね(笑)。

■上演後、「出ていらしたんですか?」と驚かれるのは役者冥利に尽きる(永井)

――――微妙な表情の変化が、声にならない声になっていましたね。

永井:自然に反応しただけなのですが、よくそれを捉えてくれたと思います。

串田:やっぱりつい大げさになってしまいますから、自然な表情でいるというのは難しいんです。

永井:お客様も自然に見てくれるといいなと思っています。「こういうキャラなんだ」と思われるのは嫌なんですね。舞台をやっていて、お客様の反応で一番うれしいのは、終演後「出ていらしたんですか?」と驚かれることなんです。以前体育教師の役をしたときに、お客様から「本当に体育教師やってらっしゃるんですよね」と聞かれたことがあり、本当にうれしかったんですよ。元々体育教師の人が舞台に引きずり出されたみたいに思ってもらえると、僕にとっては役者冥利に尽きますね。人によっては「もっとガツガツいきなさい!」とアドバイスを受けることもあるのですが、それをやってしまうと僕の場合はかえって嘘になってしまいますから。

――――キョウコ役の大滝樹さんとの共演はいかがでしたか?

永井:大滝さんは現場のムードメーカーで、キョウコそのままの雰囲気をお持ちでしたね。

――――キョウコは赤色がテーマカラーなのに対し、械は常に真っ白な下着や服を身につけていますが、徐々に赤に侵食されていくという色を使った表現も秀逸でした。

串田:サイレント時代にはできなかった、カラー映画ならではの色によるキャラクター付けということで、械の周りに赤がイメージカラーのキョウコ、緑がイメージカラーの女性客、黒がイメージカラーの葬儀屋の男が集まってくるので、械は濁らないように常に白を着てもらいました。純潔や人を寄せ付けない反射のイメージも重ねています。

――――カマキリも重要なキャストですが、永井さんはカマキリとの共演時間も長かったですね。しかもカマキリ指導の方もついておられたそうで。

串田:カマキリ指導をしてくださった渡部宏さんには現場や、リモートで色々とサポートしていただきました。動いている餌しか食べないとか、どうすれば上を向いて歩いてくるカマキリと目を合わせることができるかとか。そういうカマキリの習性を教えていただき、親密さを表現できるように撮影しましたね。

永井:実際にカマキリを見ていると楽しくて、よくわからないまま動いている彼らをじっと見ていると無になれるんです。無邪気そうと言われますが、それこそ僕の演技の中で唯一のアドリブかもしれません。

■時が止まってしまった登場人物たちがそれに気づく物語(串田)

――――串田監督は、本作のテーマの一つとして時間を挙げておられますね。

串田:械は少年時代から同じ場所に住み、時間が止まってしまっているし、キョウコもかつての華やかだった時間で止まっていて、その姿がインスタグラムのタイムラインでずっと存在しているからかつての自分が今の自分を追い詰めてしまう。葬儀屋の男も、幼い娘を亡くし、その時間で時が止まってしまっているんです。レタッチで小学生の娘を成長した姿にし、娘がこれだけ成長したことを実感することで今の自分が年老いたことに気づく。そういう物語でもありますね。

――――レタッチの音やカマキリが食べる音など、音が際立つ映画でもあります。

串田:この作品は全部アフレコなんです。画面の中で強調したいものがある場合は、音によって観客の目線が誘導できるようにしたり、画面の外に人がいることを示したければ足音を強調したり。そういうことは全部アフレコでないとできません。音にこだわるのは、映画館で映画を見るのは、完全な静けさの中で音の良さが際立つからという思いがあるからですね。

――――最後にこれからご覧になるみなさんにメッセージをお願いいたします。

串田:100秒予告がすごく良くできているので、そちらを観ていただければ、初監督作品ではありますが、信用して観ていただけると思います。映画の面白さは予告編で大体わかりますから、ぜひ、予告編をご覧ください。

永井:この作品は僕の演じる械が立っている横にカメラがある械目線の映画だと思います。械が見ている一コマ一コマを一緒に見て、楽しんでいただければうれしいです。

(江口由美)

<作品情報>

『写真の女』

(2020年/日本/89分)

脚本・監督:串田壮史

出演:永井秀樹、大滝樹、猪股俊明、鯉沼トキ

2020年2月27日(土)から第七藝術劇場で公開

(C) 2020「写真の女」PYRAMID FILM INC.