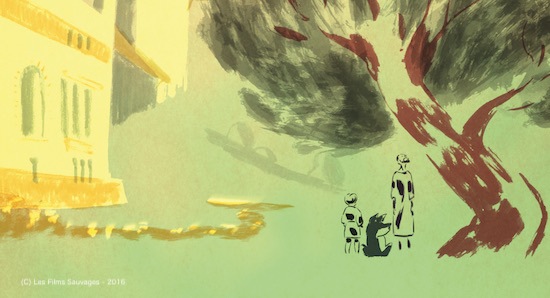

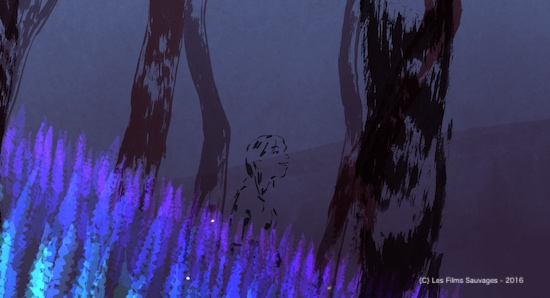

水墨画のようなタッチの線が、ある時は水に、ある時は少女となって、スクリーンの中を疾走する。シンプルなのに力強く、余白が多いからこそ豊かな想像を膨らませることができる。アヌシー国際アニメーション映画祭審査員賞、最優秀フランス作品賞のダブル受賞を果たした、セバスチャン・ローデンバック監督の初長編アニメーション映画『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が8月18日よりユーロスペース、8月25日よりシネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開される。

グリム童話に初版から収録されている民話「手なしむすめ」を新たによみがえらせた本作。ヒロインの少女は、悪魔の企みで実の父親に手を切り落とされ、その後王子と結婚したものの城を追われる羽目となる。苦難の連続にも屈せず我が子と共に、誰の助けも借りずに生きる少女のたくましさは、世代を超えて共感を呼ぶことだろう。従来にはない作画技法(クリプトキノグラフィー)を用い、たった一人で作画を担当。アナイス・ドゥムースティエ(『彼は秘密の女ともだち』)ら俳優陣の声の迫力もあいまって、とても力強く勇気付けられる作品に仕上がっている。まさにこの夏必見のアニメーションだ。

ワークショップやキャンペーンのため来日したセバスチャン・ローデンバック監督に、作品についてお話を伺った。

―――まずはアニメの本場、日本で劇場公開されることについて、感想を教えてください。

ローデンバック監督:この作品が日本で劇場公開できることは、とても幸運だと感じています。映画にとってもそうですし、日本の観客の皆さんの反応がとても興味深いのです。日本人は、アニメの教養をお持ちで、文化に裏付けられた教養も兼ね備えています。おそらく世界の中で、日本が唯一、絵画と同じように、デッサンを、色を塗った絵画と同じ価値で扱っている国だと思います。そしてアニメーションが独特の文体を持った表現方法であり、全ての観客層に向けられた独特の表現方法であると見なされている唯一の国だとも思っています。日本での劇場公開が待ちきれません。

■高畑勲監督をはじめ、私が尊敬する作家とは、いろいろな手法を試し、同じことを繰り返さない監督。

―――アニメーション監督の中で、高畑監督を最も尊敬しているそうですが、高畑監督作品との出会いや、受けた影響について教えてください。また、他に影響を受けたアーティストは?

ローデンバック監督:高畑勲監督は偉大なアニメーション作家であり、偉大なアーティストだと思っています。それと同時に偉大な冒険家、そして探求を続ける方だと思います。高畑監督は決して同じことを2度と繰り返しませんし、同じ作品を2度と作らなかった。私が初めて出会った高畑監督作品は、子どもの頃に見た「アルプスの少女ハイジ」でした。ハイジは商業的なアニメーションシリーズでしたが、非常に美しい、美を追求した作品です。登場人物も人間的で美しい。きっと高畑監督ご本人に似ているキャラクターなのではないかと思いますし、そういう人間的なものは高畑監督作品全てに共通して感じられます。私が尊敬する作家とは、いろいろな手法を試し、同じことを繰り返さない監督、つまり一度やったことの延長線上で次の作品を作るような監督ではないということです。高畑監督の他には、スタンリー・キューブリック、アラン・カヴァリエ、ピーター・ワトキンズなどからも影響を受けていると言えるでしょう。

■線と色しかない画面上の少女、小さな身振りを通して“生きている”ことを表現する。

―――ミニマムな描写の中、少女の営みがリアルに描写されていますが、具体的に描いた狙いは?

ローデンバック監督:少女は前半に手を切られてしまうので、自分一人で物事ができなくなってしまい、自立性が奪われてしまいます。それまでの物語の冒頭部では、彼女が自分の手でできる作業をあらゆる方向から描いています。例えば、自分の手を使って木登りをしますし、綿から糸を紡いで、布を織り、ハンモックも作ります。また自分の手で、器も作っています。彼女の体を使った行動というものが、物語の中心を成していきます。ですから私はこの少女をイキイキとした生命力のある人物として描かなくてはなりませんでした。一方で、実際にそこで描かれている彼女に、生命はないのです。彼女には線と色しかないのですから。画面上で生命を与えるために小さな身振りを描くことにしました。彼女は小さな身振りを通して生きているのです。逆にいえば、現実を画面に模写することで、生きている訳ではないのです。

■ある意味、王女になるより、「息子と自然の中でウンチをする方が素晴らしい」と言いたかった。

―――出産後にお乳が吹き出たり、人間の生理的現象がアニメで描かれるのも新鮮でしたが、そのような描写の意図は?

ローデンバック監督:彼女の肉体が映画の中心にあり、肉体を通し、そして自然との関わりの中で、少女の存在を具体的に描く必要がありました。また同時に、この映画はこの少女が王女である前に、少女である方がいいということを描きたい作品でもあります。王女は社会の中で、ある種のランクに位置付けられる女性の表層でしかありません。しばしば社会は、全ての女性が王女でなければならないと見なしがちです。また、子どもたちに向かってもそのように語ってしまいがちです。ですから私はある意味、王女になるよりも、自分の息子と自然の中でウンチをする方が素晴らしいことだと言いたかった。その方が、もっと普通のことなのだと思います。

―――水は聖なる物、生きる源の象徴であるようでもあり、意思を持って動いている存在のように見えました。冒頭も水の流れから始まりますが、水を描くことに込めた思いは?

ローデンバック監督:実は原作のグリム童話では水車ではなく、風車でした。私にとって粉挽き小屋が水車なのはとても重要なことでした。この物語を、“水”を通して描きたかったですし、水はとても女性的な要素があるからです。また、常に動き続けるものであり、“水”が映画全体の構造を貫く脊髄になる。そして少女が辿る軌跡を描くものでもあると思っていました。

■自分自身の手と道具を使い、一人で作品を作り上げたことは、少女が最後に自分自身の庭を作り上げたのと共通している。

―――昨日のトークで少女が自分の手を再び獲得する理由についてのお話もありましたが、監督自身の境遇とどう重なっているのですか。

ローデンバック監督:この作品を見ていくと、彼女が必ずしも自分の手を必要とはしていないことが分かります。自分の手がなくても生きていける。彼女は「生き残らなければいけない」という生の衝動に駆られて、再び自分の手を生やしてしまうのです。つまり、王子が自分の息子を殺すのではないかと思ったときに、自分の息子を救おうとして、再び自分の手を取り戻す訳です。私が自分自身の手と道具を使い、自分一人で作品を作り上げたということは、彼女が作品の中で最後に自分自身の庭を作り上げたということと共通していると思います。

―――何枚ものレイヤーを重ねている背景も非常に美しかったです。人物は一キャラクターを単色で描いているそうですが、背景も同じ方法ですか?

ローデンバック監督:基本的には人物と同じように、背景も白い紙に黒字で描き、その紙を重ね合わせて背景となる画面を作ります。一つの層は一色でできており、単色の層を重ね合わせ、一枚の背景を作っています。人物の動きを単純な方法で早いスピードで動かしていたのと同様に、背景画も単色のものを重ねて、複雑なものに仕上げています。

■アナイス・ドゥムースティエさんの吐息の録音で、ようやく「今、少女が存在している」と実感。

―――少女の声を演じたアナイス・ドゥムースティエさんが素晴らしかったですが、キャスティングの経緯や、現場でのエピソードを教えてください。

ローデンバック監督:声の録音は作品制作の最後の方で行いました。自分で作ったキャラクターなので、私はとてもよく理解しているのだけれど、その少女に合った声を見つけるのは簡単ではありませんでした。アナイスが最初に少女の吐息を録音したのですが、その吐息を聞いた時、ようやく「今、少女が存在している」と思いました。本当に素晴らしかったです。神秘的で、マジックのような瞬間でした。アナイスが出産シーンを録音した時は、本人も妊娠していて、しかもかなり出産時期が近かったのです。この出産シーンの声を本当に演じられるかとアナイスに訊ねると、それでもやると言ってくれました。予定日は数週間後だったのですが、実際に出産したのは録音した5日後でした。出産シーンの録音をすることで、自分の出産の準備になったのかもしれません。

■宗教の中の悪魔ではなく、世界のあらゆる場所に偏在している存在として悪魔を描く。

―――様々に姿形を変える悪魔役は、フィリップ・ローデンバックさんの声も相まって迫力がありました。おとぎ話には欠かせないこの役を描く際に、心がけたことは?

ローデンバック監督:悪魔というのは絶対的な悪です。一方で、キリスト教的文化の中の悪魔は描きたくなかった。私にとって悪魔は世界のあらゆる場所に偏在しているものとして描きたいと思っていました。悪魔があらゆるものに姿を変える。そのように描きたかったので、声に関しては、一言聞いただけで悪魔だと分かる声が必要でした。フィリップ・ローデンバックさんの声は悪魔らしくて素晴らしかったので、様々な動物に彼の声を乗せていきました。とりわけフィリップの声で子どもを演じたときは、通常の子どもとは相対するような存在感で素晴らしかったと思います。

―――エンディングで「Wild Girl」という英語の曲が使われ、とてもインパクトがありましたが、起用の理由は?

ローデンバック監督:エンディング曲は自分で作詞作曲しました。グリム童話の原作「手なしむすめ」は、アメリカの精神分析学者クラリッサ・ピンコラ エステスの著書、「狼と駆ける女たち」と題された本の中で分析されています。そこでは、自然の中で野生的に生きている女性が描かれたいくつかの童話、民話が登場するのですが、歌のタイトル「Wild Girl」は、その本で描かれている女性を参考にしています。

■自分の運命を勝ち取るためには、誰しも自分自身の時間、空間が必要。

―――どんな逆境にも負けず、貪欲に生きようとする少女の物語だと思いますが、この作品を生きづらい現代に蘇らせる意義は?

ローデンバック監督:この童話を最初に読んだ時、非常に現代的だと思いました。主人公が物事を学んでいく物語だからです。最初、少女は外側からの抑圧の中で生きています。粉挽き小屋にいるときは父親からの抑圧、お城にいるときは王子の存在がありました。少女が自分の運命を勝ち取るために、自分自身の時間や空間が必要で、彼女はそれを得ようとしました。私は彼女が獲得してきたことは、全ての人間にとって必要なものだと思います。誰もが自分自身の場所、空間を必要としています。現代において、それぞれの時間や空間を得るため、周りの努力が不足しているように感じられます。この物語で素晴らしいと思うのは、他人と離れて、自分一人で生きなければいけないことを語っているところだと思います。そして、自分自身の空間を見つけると、世界の中で、正しい方法で生きることを獲得できると語っているのです。

(文:江口由美 写真、取材協力:松村厚)

※取材当日は西日本豪雨のため私自身が取材に伺えず、関西宣伝の松村氏に取材を代行いただきました。取材者不在の中、こちらが用意した質問に答えていただいたセバスチャン・ローデンバック監督に、心から感謝申し上げます。

<作品情報>

『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』“Le Jeune fille sans mains”(2016年 フランス 80分)

<監督>セバスチャン・ローデンバック

<声の出演>アナイス・ドゥムースティエ、ジェレミー・エルカイム、フィリップ・ローデンバック、サッシャ・ブルド、オリヴィエ・ブローチェ、フランソワーズ・ルブラン

2018年8月18日(土)~ユーロスペース、8月25日(土)~シネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開

公式サイト→http://newdeer.net/girl/