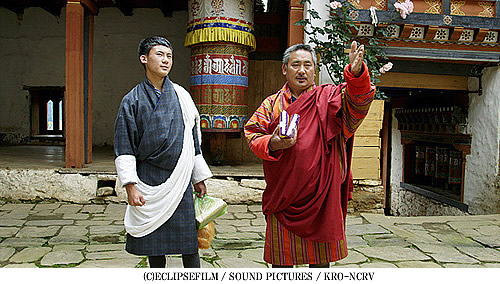

風に乗って、風鈴のように軽やかな音が流れる中、仲の良い兄弟がたわいないおしゃべりをしている。「初めてブータン映画を見る」という私の気負いはいつの間にか消え失せ、自然とこの兄弟、ゲンボとタシの物語に心を奪われた。ブータン映画で初めて海外配給されるドキュメンタリー映画『ゲンボとタシの夢見るブータン』が、8月18日(土)よりポレポレ東中野、8月25日(土)より第七藝術劇場、9月1日(土)より出町座、今秋元町映画館にて劇場公開される。

ブータンの国宝級チャカル・ラカン(寺院)の長男、ゲンボはサッカーが大好きな少年。年子の妹、タシは自分のことを男の子と思い、兄ゲンボとサッカーに明け暮れている。ゲンボの父、テンジンはゲンボにはラマになるための教育をしっかり受けさせ、代々受け継いできたチャカル・ラカンを継いでほしいと願っているが、ゲンボの母ププ・ラモは高校で英語を勉強し、将来に生かして欲しいと意見は食い違っている。まるでブータンの縮図のような一家の様子を通じて、様々な問題点を浮き彫りにすると共に、青春真っ只中のゲンボとタシが試行錯誤しながら、夢を見つけようとする様子を瑞々しく映し出す。「幸せの国」という漠然としたイメージが先行しているブータンの祭りや音楽、風習など、なかなか目にすることのない真の姿を楽しめる作品だ。

本作配給のサニーフィルム有田さんは「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭で40本ぐらい見ましたが、その中ですごく優しい気持ちになった映画です。社会的な問題に迫り、考えるドキュメンタリーも必要ですが、ただ優しくなれるドキュメンタリもいいのではないか。映画祭で3回見て、やはり日本で紹介したいと強く思った作品です」と、その魅力を語ってくださった。家族の問題に肉薄しながら、見事な青春ドキュメンタリーを共同監督したブータン出身のアルム・バッタライさん、ハンガリー出身のドロッチャ・ズルボーさんにお話を伺った。

■「ブータンの若者や近代化」をテーマにした作品を目指した(ドロッチャ)

―――ブータンの仏教を拠り所とする伝統的な行事や、それを司るチャカル・ラマの父の果たす役割の大きさがわかると同時に、インターネットで世界と繋がり、サッカーやゲームに興じる若者たちの現代的な姿もよく理解できました。まず、制作の経緯を教えてください。

ドロッチャ:アルムとは若手ドキュメンタリー制作者育成プログラム(ドック・ノマッド)で出会い、よくチームを組んで作品を作っていました。卒業後は、お互いに初となるドキュメンタリー作品を共同制作しようと決めていたのです。そもそも、ブータンに関するドキュメンタリーは世の中にあまりなかったですし、ブータンのドキュメンタリー作家も世界に紹介されていなかったので、ブータンのテレビ局でドキュメンタリー制作の経験を持つアルムと一緒に、ブータンで撮影することにしました。元々、私たちは出会う前から若者をテーマにした作品を作っていたので、今回もブータンの若者や近代化をテーマにした作品を作りたいと漠然と考えていました。

―――ゲンボとタシをはじめとする一家とは、どのように出会ったのですか?

ドロッチャ:リサーチを進める過程で、ブータンで初めて女子サッカー代表チームを作ることになり、その選考会が開催されるという情報を得ました。サッカー選手になるというのは、現代の子どもたちの夢ですから、新しい時代のブータンを切り取れるのではないか。そう考えて取材に行った時、出会ったのがタシでした。とても個性的ですぐにタシに魅力を感じ、彼女を撮ろうと決めたのです。サッカーを通して見据える近代化を、タシという個人に密着することで映し出せるのではないか。ブータンの移り行く時代を、個人を通じて表現したいと思い、タシの取材を重ねていきました。

■タシの一家がブータンの縮図のように見えた(ドロッチャ)

―――なるほど。映画を見ていると、寺院の継承問題や父テンジンの日常が多く映し出されていたので、先に寺院を取材したのかと思っていました。最初に出会ったのはタシだったのですね。

ドロッチャ:ある日タシが、彼女のチャカル・ラカン(寺院)の実家に私たちを連れて行ってくれたのですが、それが大きなターニングポイントになりました。父、テンジンとの出会いがあり、映画でもそうですが、仮面や(ブータンでは祭りで必ず使われる)男性根についても延々と説明してくれました。そのチャカル・ラカンが千年の歴史があることも衝撃的でしたし、優しい兄ゲンボがいることや、テンジンがトランスジェンダーのタシを仏教的解釈で一生懸命理解しようとしている愛も感じました。家族のつながりやゲンボのチャカル・ラカン継承問題など、全ての家族関係の問題がそこにあり、かつ、ブータン自身が抱えている近代化や葛藤も垣間見えました。まるでタシの一家がブータンの縮図のように見えたのです。そこから、タシ個人だけにフォーカスするのではなく、家族全体を描こうと決めました。

■ゲンボとタシのとても美しい兄妹関係(アルム)

―――ゲンボとタシは、年子のせいもあってか、とても仲のいい兄弟で、双子のようにお互いを強く必要としているように感じました。取材を通じて、二人の絆について感じたことは?

アルム:本当に仲がいいですね。ゲンボが継承問題に直面する前から、二人を見ていましたが、とにかくゲンボはタシに対して本当に優しくて、タシもゲンボを自分の中のアイドルのように慕っています。ブータンは仲の良い兄妹が多いですが、あそこまで親密な兄妹はなかなかいません。二人の関係性だけでなく、個性の違いも非常に興味深いです。例えばタシはラフなところもあれば、強気にでることがありますが、それは自分のセンシティブなところを隠すためにやっているのです。ゲンボは、そういうタシのことを分かって受け止めている。本当に二人の関係は美しかったです。

■ブータンでは全体的にLGBTに対する差別はないが、テンジンの「前世が男の子だった」という解釈は、仏教と共に生きる彼特有のもの(アルム)

―――タシのようなトランスジェンダーは通常、性同一性障害と親も認識してしまいがちですが、父テンジンは「前世が男の子だった」と理解し、家族もすんなり受け入れているのが新鮮でした。これは寺院の家だから特別なのでしょうか。それとも、ブータンではそのような考え方が一般的なのでしょうか。

アルム:「前世が男の子だった」という解釈は、ブータンでも一般的ではないと思います。ブータンでは、全体的にLGBTに対する差別がありません。自分が性同一性障害だとカミングアウトするようになったのは、ここ10年ぐらいの話です。やはりテンジンの解釈は独特で、1000年続くチャカル・ラカンを継承し、仏教と共に生きているので、世界の見方や、彼自身の人生の価値観は仏教の教えのもとにあります。娘が性同一性障害であることへの解釈はスピリチュアルな人生を送っているテンジン特有のものでしょう。

―――タシはどれだけ自分を男の子と思って生きてきても、身体が女性らしくなっていく時期です。取材をしていて、彼女の葛藤を感じることはありましたか?

ドロッチャ:タシは家の中にいるときは、理解者がいる安全な場所ですから、居心地が良さそうに過ごしているのですが、外に出ると恥ずかしがって静かになる瞬間もありました。村の祭りで弓矢をするシーンがありますが、村の人に茶化されると静かになってしまう一面もあり、性に対する葛藤を持っている証拠だと思います。父親には反抗的な態度を取ったり、母親には強い主張をする性格ですが、学校でタシのジェンダーに絡む話題になると、口ごもってしまうこともありました。体の変化に関してタシの行動を見て感じたことは、タシは常に男物の服を着て、女性の身体を強調するような服は着なかった。むしろ、自分の身体を隠すような洋服を着ていましたね。

―――ゲンボは優しく、多趣味で、父のお手伝いもよくする好青年です。母と父の意見の狭間で、非常に厳しい立場ですが、取材をすることで、より彼の映画における比重が増していったのですか?

ドロッチャ:ゲンボの継承問題を知るまでは、タシの個性(トランスジェンダー)を中心に据えていましたが、継承問題の方が、より普遍性があります。タシにとって、例えば人生のパートナーはどうするのかなど、本当に自分の個性の問題に直面するのは20代以降で、もう少し先の話になると思うのです。一方、ゲンボの継承問題は、僧侶学校への入学などを考えると早急な決断が必要な事柄で、より切迫した問題でした。いずれにせよ、子どもの運命をテーマとして入れたいと考えていましたが、その中で自然とゲンボの比重が増していったのは緊急性があったことが大きかったです。

■一緒に暮らす中で見えてきたことを、意図的に問題提起するシーンとしてインタビュー映像に落とし込む(アルム)

ドキュメンタリーでは、撮る側と撮られる側の関係が非常に重要。初期のインタビューで、こちらからも考えを伝え、被写体の考え方を掴む(ドロッチャ)

―――中にはカメラを正面から据え、親子の言いにくい対話をむしろ促す結果になったようにも見て取れました。実際に、どんなシナリオを作ったのですか?

アルム:ゲンボとタシの一家とは衣食住を共にし、とても長い時間一緒に過ごしました。彼らの生活を見ていると、毎日が同じリズムで、大体次に何をするかとか、父テンジンが何を言うかが読めてくるのです。テンジンがゲンボに言うことも大体同じことを、いつも1時間ぐらい繰り返し話していました。ドキュメンタリーは意図的に問題提起をするようなシーンを作らなくてはなりませんから、敢えてカメラの前に座ってもらい、ゲンボの未来についてどう思うか質問してみました。何を話すか分かっていましたが、改めてカメラの前で話してもらうことで、より明確に問題提起をするシーンが撮れたと思います。

ドロッチャ:ドキュメンタリーでは、撮る側と撮られる側の関係が非常に重要です。こちらが被写体の人を理解することも重要ですが、被写体の人にも撮影者を理解してもらわなければいけません。相互理解をするために、ただ一方的に観察するだけではなく、インタビューをすることが必要でした。テンジンがアサラ(仮面)を紹介してくれるシーンは、最初に撮ったインタビューですが、それを通じて、自分たちが何を聞きたいか、どういう人間なのかを伝えていきました。また、インタビューをする中で、被写体の特性や考えを掴むようにしています。

■一家で一人出家させる伝統があったブータン、今は親も子どもを学校に行かせて英語教育をさせたいと思っている(アルム)

―――実際に僧侶育成学校に見学に行った時、学校の先生方の言葉がブータンだけでなく、世界の後継者問題の源を言い表していました。建物の割に、生徒が少なく閑散とした印象でしたが、取材をしての感想は?

アルム:昔のブータンでは、一家の中で必ず一人は出家させる伝統がありましたが、今は全く違います。全ての親は学校に行かせて、英語教育をさせたいと思っています。僧侶育成学校の生徒が少なかったのは、大体予想通りでした。テンジンは仏教と共に生きることが尊敬される世代でしたが、チャカル・ラカンの取り仕切りが忙しく、育成学校に行けなかったので、ラマ(高僧)にはなれなかったのです。彼が継承しているチャカル・ラカンは国宝級の歴史のあるお寺で、次世代の後継がどういうランクの人間であるかが非常に問われるらしいのです。テンジンは自分がラマになれず、劣等感を抱いたからこそ、息子のゲンボは必ず出家させ、偉くなって、家族の遺産を継いでもらいたいと願っています。そのような状況の中で、育成校へ見学に行き、そこの先生に「いまの時代、自分の息子を無理矢理僧にさせることはない」と言われて、テンジンは相当落胆していました。見ているこちらも、ちょっと悲しくなりましたね。

■助け合わないと成り立たない「ドック・ノマッド」で、多文化主義や相互理解を体得。ドキュメンタリー制作に生かす(ドロッチャ)

―――お二人はドック・ノマッドの第1期生ですが、そのカリキュラムの特徴や、そこで学んだことが今回の映画制作にどのように生かされたのか、教えてください。

ドロッチャ:他にはないシステムだったと思います。第1期生は24カ国から24人の生徒が集まり、各セミスターごと大家族が旅をするように、ヨーロッパの3カ国の拠点を巡り、ドキュメンタリー理論を学びました。異国で、様々なバックグラウンドの人と一緒に、毎月ドキュメンタリー短編を制作しなくてはならず、本当に大変でした。必然的に家族のようになるだけではなく、助け合わないと成り立ちません。自然と一人一人の中に多文化主義が生まれ、他者性や多様性に敏感になっていきました。それぞれが考えていることや主張を自分に反映させ、相互理解をすることができるようになったのです。学校ではアルムとよく組んで映画を作っていたので、相互理解することや、現実を認めること、多文化主義であることがこの映画につながっていると思います。

■ボリウッドコピーのような劇映画がメインのブータン映画産業(アルム)

―――ブータン映画産業、ドキュメンタリー映画の現状について教えてください。

アルム:映画産業自体が、ブータンでは非常に新しいものです。ドキュメンタリーは90年代に1~2本作られることはありましたが、世界で公開されることはありませんでした。映画業界ができあがっていったのは2000年代に入ってからです。主にブータンで制作される映画は、ボリウッドスタイルのものが多く、ストーリー的にはまだレベルが高いとは言えません。マーケットが非常に小さく、ドキュメンタリーファンはまだいないですが、ボリウッドコピーではない作品として、今後興味を持たれるかもしれません。インディペンデント映画も年に1、2本ぐらいで、ドキュメンタリーは皆無です。女性監督で一人、ドキュメンタリーを撮っている人はいるのですが、海外の映画祭や、公開されるまでには至っていません。劇場に関していえば、インディペンデントの映画を上映するような映画館もブータンにはありません。映像系の会社では、ブータンで国営のテレビ局はありますが、インディペンデント映画をサポートする公共のファンドや支援団体は皆無です。

―――最後に、ドロッチャさんが今回取材を通して、ブータンやブータン人について感じたことは?

ドロッチャ:私の親友はブータン人(アルムさん)です。ブータンの人たちは本当に親しみやすく、優しいです。きっとそれは自然や宗教と共に暮らしていることも影響しているでしょうし、人口が少ないので、近代都市にありがちなストレスがなく、皆豊かな感じがしました。町の雰囲気がとてもよかったです。ブータンだけでなく、アジアに行くこと自体が初めてだったので、そこで見たこと、感じたこと全てが印象深く残っていて、貴重な記憶です。一生忘れられないと思います。

(江口由美)

<作品情報>

『ゲンボとタシの夢見るブータン』“THE NEXT GUARDIAN”

(2017年 ブータン・ハンガリー 74分)

監督:アルム・バッタライ、ドロッチャ・ズルボー

8月18日(土)よりポレポレ東中野、8月25日(土)より第七藝術劇場、9月1日(土)より出町座、今秋元町映画館にて公開

公式サイト→https://www.gembototashi.com/

(C) ECLIPSEFILM / SOUND PICTURES / KRO-NCRV

2018

2018

<ジャパンプレミア内容>

<ジャパンプレミア内容> レッドカーペット上で、

レッドカーペット上で、 作品の中で登場する同系列モデルのヘリコプターと、今回のジャパンプレミアの為に、ドイツから日本に送り届けられたという、本作仕様のBMW M5モデルが華を添えるステージに、ヘンリー、サイモン、マッカリー監督が登場し、再び観客から大歓声があがる中、突如ヘリが霧に包まれ、そこからトムが登場!すると、会場のボルテージは最大MAXに!

作品の中で登場する同系列モデルのヘリコプターと、今回のジャパンプレミアの為に、ドイツから日本に送り届けられたという、本作仕様のBMW M5モデルが華を添えるステージに、ヘンリー、サイモン、マッカリー監督が登場し、再び観客から大歓声があがる中、突如ヘリが霧に包まれ、そこからトムが登場!すると、会場のボルテージは最大MAXに! 続いてヘンリーは「僕は君を上回る日本好きなんだからね」と横目でトムをみながら話はじめ「日本のみんなのことが大好きです!歴史や伝統が豊かな国だし、もっとゆっくり来てみたいです」といい、続けて「今度マッカリー監督の、日本を舞台にした、トムが主演の、勿論僕も出演する、サイモンにも一役買ってもらって(笑)映画をつくれればと思うけどどう思う?」とファンに呼びかけると大きな拍手が向けられました。

続いてヘンリーは「僕は君を上回る日本好きなんだからね」と横目でトムをみながら話はじめ「日本のみんなのことが大好きです!歴史や伝統が豊かな国だし、もっとゆっくり来てみたいです」といい、続けて「今度マッカリー監督の、日本を舞台にした、トムが主演の、勿論僕も出演する、サイモンにも一役買ってもらって(笑)映画をつくれればと思うけどどう思う?」とファンに呼びかけると大きな拍手が向けられました。 一歩間違えれば命に係わる、ノースタントでのアクションが注目を浴びている本作ですが、そのこだわりについてトムは設置されたヘリに近づき、撮影を思い出すように機体を触りながら「このヘリはとても楽しんで操縦したんだ。急降下してスピンもしたよ!ヘリが僕のことをよくめんどうみてくれて、こうやって無事に撮影を終えることができたんだ」と明かしました。

一歩間違えれば命に係わる、ノースタントでのアクションが注目を浴びている本作ですが、そのこだわりについてトムは設置されたヘリに近づき、撮影を思い出すように機体を触りながら「このヘリはとても楽しんで操縦したんだ。急降下してスピンもしたよ!ヘリが僕のことをよくめんどうみてくれて、こうやって無事に撮影を終えることができたんだ」と明かしました。 シリーズを重ねるごとに役割が多くなってきている大人気キャラクターであるベンジーですが、次回作ではスタントもやってしまうのでは?といった質問が及ぶと、サイモンは「実は全て僕がトムのマスクを被って演じていたんだ。大きな格闘シーンがあるんだけど、生きながらえるか是非スクリーンで確認して!」とユーモアたっぷりに回答し笑いを誘いつつ、「ヘンリーが言うように、みんなとの仕事は特別な経験だ。超一流の役者と超一流の監督がいたからね」と語ると、トムもまた「僕もこれだけの素晴らしい俳優たちと一緒に仕事ができて、本当に幸せだった。毎日、撮影場所にいくのが楽しみでたまらかったよ。マッカリーと仕事することも大好きなんだ。本当に楽しいんだ!」と語ると、マッカリー監督もまた「ヘンリーは一生懸命で役者として素晴らしい。そして、イケメンだ(笑)サイモンだって、ハンサムだ!今回彼がこの作品において、人間らしさの部分を担ってくれている。でも、第一にトムなしでつくれなかったけどね!」と語るなど互いを称賛し合いました。

シリーズを重ねるごとに役割が多くなってきている大人気キャラクターであるベンジーですが、次回作ではスタントもやってしまうのでは?といった質問が及ぶと、サイモンは「実は全て僕がトムのマスクを被って演じていたんだ。大きな格闘シーンがあるんだけど、生きながらえるか是非スクリーンで確認して!」とユーモアたっぷりに回答し笑いを誘いつつ、「ヘンリーが言うように、みんなとの仕事は特別な経験だ。超一流の役者と超一流の監督がいたからね」と語ると、トムもまた「僕もこれだけの素晴らしい俳優たちと一緒に仕事ができて、本当に幸せだった。毎日、撮影場所にいくのが楽しみでたまらかったよ。マッカリーと仕事することも大好きなんだ。本当に楽しいんだ!」と語ると、マッカリー監督もまた「ヘンリーは一生懸命で役者として素晴らしい。そして、イケメンだ(笑)サイモンだって、ハンサムだ!今回彼がこの作品において、人間らしさの部分を担ってくれている。でも、第一にトムなしでつくれなかったけどね!」と語るなど互いを称賛し合いました。

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』記者会見

『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』記者会見

――撮影中のエピソードについて?

――撮影中のエピソードについて? ――“超絶ヘリスタント”について?

――“超絶ヘリスタント”について? ――スーパーマンより大変だと思ったシーンは?

――スーパーマンより大変だと思ったシーンは?

『子どもが教えてくれたこと』アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン監督インタビュー

『子どもが教えてくれたこと』アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン監督インタビュー それぞれ異なる場所で、病状も違う子ども達が、学校や病院や家で、家族や友達と元気に過ごす姿をとらえる。子ども達の目線で撮られた自然体の表情がすばらしい。病いと向き合い、治療しながらの毎日の中で、輝かんばかりの笑顔、力いっぱい生きる姿に勇気づけられる。「ぼくの皮膚は、チョウの羽みたいに弱い」という詩のような言葉や、通院に付き添う親をさりげなく気遣う言葉、「病気だからって不幸なわけじゃない」、「愛してくれる人たちがいれば幸せ」という哲学的な言葉の数々に、子ども達が背負ってきたものの重みを感じるとともに、どこまでもポジティブで、前向きな思いに心奪われる。

それぞれ異なる場所で、病状も違う子ども達が、学校や病院や家で、家族や友達と元気に過ごす姿をとらえる。子ども達の目線で撮られた自然体の表情がすばらしい。病いと向き合い、治療しながらの毎日の中で、輝かんばかりの笑顔、力いっぱい生きる姿に勇気づけられる。「ぼくの皮膚は、チョウの羽みたいに弱い」という詩のような言葉や、通院に付き添う親をさりげなく気遣う言葉、「病気だからって不幸なわけじゃない」、「愛してくれる人たちがいれば幸せ」という哲学的な言葉の数々に、子ども達が背負ってきたものの重みを感じるとともに、どこまでもポジティブで、前向きな思いに心奪われる。 ―――だからこそ自然な笑顔ができたのですね。

―――だからこそ自然な笑顔ができたのですね。 ―――カメラマンが5人ということですが、撮影はどんなふうに進めたのですか?

―――カメラマンが5人ということですが、撮影はどんなふうに進めたのですか? ―――病気の子どもだと、ついまわりの大人が何でもしてあげたり、行動も制限しがちになると思いますが、映画の中の子ども達は、演劇に挑戦したり、まわりの大人達が自由な行動を認めていますね。

―――病気の子どもだと、ついまわりの大人が何でもしてあげたり、行動も制限しがちになると思いますが、映画の中の子ども達は、演劇に挑戦したり、まわりの大人達が自由な行動を認めていますね。