『四月の永い夢』中川龍太郎監督インタビュー

『四月の永い夢』中川龍太郎監督インタビュー

~映画と詩と人生と…~

27歳(映画祭当時)にしてモスクワ国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞、ロシア映画批評家連盟特別表彰のダブル受賞という快挙を遂げた中川龍太郎監督。受賞作『四月の永い夢』の公開が5月12日から始まり、公開翌日、全国各地の映画館を駆け回っている監督に、ギャガ(株)西日本配給支社の試写室でお話をうかがうことができました。

27歳(映画祭当時)にしてモスクワ国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞、ロシア映画批評家連盟特別表彰のダブル受賞という快挙を遂げた中川龍太郎監督。受賞作『四月の永い夢』の公開が5月12日から始まり、公開翌日、全国各地の映画館を駆け回っている監督に、ギャガ(株)西日本配給支社の試写室でお話をうかがうことができました。

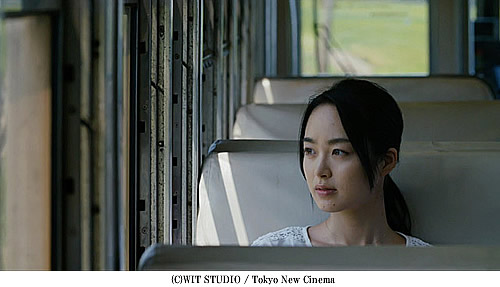

3年前に恋人健太郎を亡くした、元音楽教師初海のもとに、健太郎からの一通の手紙が届きます。かつての教え子楓との再会、染色工場で働く手ぬぐい職人の志熊からの告白、健太郎の母が暮らす富山への旅と、止まっていた時がゆっくりと動き始めるさまをゆったりとしたカメラで静かに描いた作品です。

ファンミーティングでも、初海の旅する車窓の風景について質問があったり、かなり細かいところまで丁寧に観てくださり、とてもいい反応でしたと語る監督。映画を中心にいろいろ興味深いお話をうかがえましたので、ご紹介します。

【画面づくりについて】

Q:ワンカットワンカットが絵画のように美しいです。どうやって絵づくりされたのですか?

監督:低予算の映画なので、現場で時間をかけるのは難しく、ロケハンに時間をかけました。僕と同い年で、初めて組んだカメラマンでしたので、現場でもめないよう、ロケハンでさんざん意見を戦わせ、話し合いました。

夏祭りの帰りに初海と志熊が並んで歩いていくシーンのバックにある提灯は映画のために作りこんだものです。色も黄色っぽい光にしたくて、染物工場では薄青い光、その後、初海が一人で歩くところは、その気分をひきずっているので、青っぽい光を基調にしました。

Q:染物工場で、色とりどりの手ぬぐいが天井から吊り下げられ、微かに揺れているシーンがとても幻想的でした。影響を受けた映画監督がいらっしゃったら、あわせて教えてください。

Q:染物工場で、色とりどりの手ぬぐいが天井から吊り下げられ、微かに揺れているシーンがとても幻想的でした。影響を受けた映画監督がいらっしゃったら、あわせて教えてください。

監督:このシーンは、小栗康平監督の『埋もれ木』(2005年)をイメージしています。僕達の能力では全然そこまで到達していませんが、現実の世界を描いているのにファンタジーっぽいというコンセプトに挑戦しました。

小さい頃、夜中にケーブルテレビで『埋もれ木』が放映されていて、うとうとしている時の夢うつつの感じと、映画の夢うつつの感じが共鳴して、本当に自分がその映画の中にいるんじゃないかと感じたことがありました。幼かったせいだとは思いますが、そんなふうに、子どもが夜中にこの映画をテレビで観た時、そういう印象に残る画面にしたいと思って、撮りました。

本作のカメラマンには、事前に市川準監督の『BU・SU』(1987年)と『大阪物語』(1999年)も観てもらいました。

【昭和を感じさせる生活風景】

Q:初海の部屋は、畳で、テレビがなく、ラジカセやボタン式の扇風機があったり、古い日本を感じさせるレトロな物であふれていますね。

監督:あの部屋の美術は、初海の好みです。美意識が高いと突き詰めれば突き詰めるほど、内向的、自閉的になっていきます。そういう外に一歩出れそうで出れない初海の精神性を表象するために、古い物やおしゃれなレトロな物を全面に出した部屋づくりにしました。こだわりが強くて、外とうまく適応できない人格ですね。こういう古いものを集めること自体、とても大変なことだと思うのですが(笑)。

【死について】

Q:恋人の健太郎の死の理由について、劇中ではほとんど描かれていませんね。そのわけは?

もう一つの理由は、生まれる行為はパブリックな行為だと思うんです。人間は一人じゃ生まれません。生まれる時は、少なくとも男女という関係性の中で生まれます。死ぬ時は、たくさんの人に囲まれていても、死ぬのは一人です。だから、死ぬっていうのはプライベートな行為で、理由をつけるということはできないと思います。

もう一つの理由は、生まれる行為はパブリックな行為だと思うんです。人間は一人じゃ生まれません。生まれる時は、少なくとも男女という関係性の中で生まれます。死ぬ時は、たくさんの人に囲まれていても、死ぬのは一人です。だから、死ぬっていうのはプライベートな行為で、理由をつけるということはできないと思います。

北野武監督が、孤独死という言葉はすごく下品な言葉だと言われていて、一人で死んで野ざらしになったとしても、孤独だったかどうかはわかりません。僕もそうだなと思います。自殺した人が悲しいとは限りません。死んだ人間の最もプライベートな“死ぬ”という行為について、他人が、生きている人間が、とやかく言うべきではない、ずっとそう思っていて、僕も実際、親友が自殺した理由についてわかりません。類推はできますが、類推してつくったところで、それを彼に当てはめることは、彼に対して失礼な気がして、本作ではこういう形にしている面もあります。

【失うことについて】

【失うことについて】

Q:健太郎の母親役、高橋恵子さんの「人生って失っていくことなんじゃないかなって思うようになった。失い続ける中で、その度に本当の自分自身を発見していくしかないんじゃないかなって…」というセリフがすごく心に残りました。これは脚本を書いている中で思い浮かんだ言葉ですか?

監督:あのセリフだけは、自分とは離れたリアリティから出てくる台詞にしたくて、二十歳代の人間に先輩が諭す台詞だから、その台詞まで自分でつくってしまうと、自分で自分を説教しているみたいになって嘘くさくなると思ったので、こうなりたいなと思っている人の言葉を引用してつくりました。『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014年)のアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督と押井守監督の言葉を合体させてつくりました。この言葉を若い人が受けるという形にしたいなと。どの言葉をどう混ぜたかは、記憶が定かではないですが、アレハンドロ監督は息子さんを亡くされています。

実際この言葉は、自分の実体験としてもすごく納得感のある言葉です。学生時代が終わって社会に出る時に、一番親しい友人を亡くしました。彼を超える友情を、これから人生の中で新しく結べるか不安で、そんな時に、前作『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(2015年)を完成する中で、出演してくれた太賀さんや小林竜樹さんと出会い、深い友情を築けました。人生って失うことでしか気付けないこともあるし、自分の心を豊かにする肥料になったり、暗いことでも残された生命にとっては輝きをもたらすこともあります。そういう実感はあったので、このセリフを使わせてもらいました。

【映画と詩について】

Q:監督は学生時代から詩人として活躍されていますが、詩と映画という表現手法についてどうお考えですか?

監督:小説と映画よりも、詩と映画の方が似ていると思っています。小説は、心情描写であり、長い物語を語ります。映画は、2時間位の長さの中で語るには、結構短いです。

監督:小説と映画よりも、詩と映画の方が似ていると思っています。小説は、心情描写であり、長い物語を語ります。映画は、2時間位の長さの中で語るには、結構短いです。

一つの絵、たとえば、本作でいえば、桜と菜の花の中で、喪服を着た女性が立っている映像があります。寂しげな表情でも、すごく生命力のあふれた世界の中に立っていれば、観客は自分で想像を広げるじゃないですか。それをやるには、一枚の絵で十分なんです。詩も同じで、一、二行で、あとは余白です。強いパワーワードと、そこから広がる世界観で、想像力を喚起させるもの。伝えるのではなく、想像力を刺激するのが映画や詩の力だと思います。

【初海の教え子、楓について】

Q:明るくてたくましい楓は、初海が変わっていくのを後押しするような存在ですね。恋人からDVされていたという設定なのでしょうか?

監督:楓というキャラクターは、当初、初海の腹違いの姉妹という設定でした。会ったことのない妹が訪ねてくる設定にしていたのですが、それだと3時間以上になり、短くするために設定を変えました。

初海も楓も、異性とのコミュニケーションということに関して、全く違う意味での不全感を感じています。どうやって男性とコミュニケーションをとるのか、となった時、初海は男性に対して距離が遠過ぎますし、楓は近過ぎます。楓と恋人との関係は、DVというよりも強依存です。DVというにはひ弱な感じの男でしょう(笑)。これは二人にとって共通の父親の不在からくるものとして描こうとしたのですが、その部分は映画をつくる中で削りました。

Q:楓は、夏祭りではしゃいだり、バーで歌手として歌ったり、立ち直りが早いですね。

Q:楓は、夏祭りではしゃいだり、バーで歌手として歌ったり、立ち直りが早いですね。

監督:一つのことにとらわれすぎず、どんどん変えながら生きていける楓の生命力が、初海の人生のあの時期には必要なもの、として描きました。

Q:楓と初海の関係のように、前作でも、主人公がまわりの人の影響を受けて少しずつ変わっていきますね。

監督:前作も本作もエッセイみたいな映画にしたいと思っていました。

人間が成長した瞬間、たとえば、受験で合格する話をつくった時、普通は、受験以外のことは描かず、受験にまつわるエピソード、家族や予備校の先生や友人を描きます。でも、そうではなくて、そこに到達するには、実は、物語的には関係のない要素が非常に大きな影響を与えていたという考え方でつくりました。楓の話が恋人の死とどう結びつくのか、物語的には、つながりづらく見えても、僕は関係があると思うし、そのさまを詩のように撮りたいと思ったんです。

ある問題が解決する時って、たまたま天気がよかったからとか、風が気持ちよかったからとか、それまで何年も悩んでいたことが、たまたますれちがった人といいコミュニケーションがとれたとか、何かのきっかけで解決してしまうことがあります。直線的でない要素がいっぱいあって、そうやって人生は変わっていくという気がします。そういういろいろな要素を、物語のために切り落としてつくるのではなく、ゆるく残しながら作品をつくりたいと思いました。

【カメラについて】

【カメラについて】

Q:桜の花の下に立つ初海をとらえたカメラが静かに後退していく映像がとても美しく、心に残りました。こうしたカメラの動きは、劇中で3回ほど繰り返されますね。

監督:カメラは後退していますが、初海の世界はむしろ広がっていく。すごく狭い視野の中で生きていたけれど、開けていくイメージとして、後ろが広がっていくカットを撮りました。

3回目の山の中のシーンだけは、初海がアップになりながらも背景が遠ざかっていて、カメラを近づけながらズームアウトする“めまいショット”というヒッチコックの手法です。ピントの合っているところの大きさは変わらないけど、後ろだけ引いている。こんな古い手法を今さらドヤ顔してやる監督なんていなくて、ださいとは思ったのですが、やってみようと思いました。彼女の心情と見えている世界が変わったから、最後だけに使いました。

【今後について】

Q:前作、本作と監督自身が脚本も手がけられたオリジナル作品でしたが、今後はどうですか?

監督:オリジナルかどうかというより、映画という文脈に置き換えられているかどうかです。『砂の器』も映画の世界になっているからこそ、原作があってもオリジナルと言っていいくらいだと思います。映画とは何か、というのは難しいですが、映画というメディアでやるところまで、置き換えて翻訳できるものであれば、原作があっても少女漫画でもいいと思います。今も原作ものの企画を一つ進めているところです。

監督:オリジナルかどうかというより、映画という文脈に置き換えられているかどうかです。『砂の器』も映画の世界になっているからこそ、原作があってもオリジナルと言っていいくらいだと思います。映画とは何か、というのは難しいですが、映画というメディアでやるところまで、置き換えて翻訳できるものであれば、原作があっても少女漫画でもいいと思います。今も原作ものの企画を一つ進めているところです。

自分自身、ネタもかぶってきているので、新しいものに挑戦する必要は感じています。人が死なない映画とか、古びたそば屋が出てこないとか(笑)、自分にルールを課す必要はあるかなと思っています。といいながら、今、進めている企画の一つは銭湯の建て直しなんですが(笑)。

やはりいい脚本じゃないといい映画にならないと思います。脚本を書く力が未熟すぎて足りないので、これから、いろんな脚本家とコラボをやりたくて、他の脚本家に自分が書いたものを直してもらうとか、書いてもらったものを自分が直すとか、書いてもらったのをそのまま撮るか、いろいろな方法を全部試してみたいと思います。それが、自分が脚本家として成長する糧にもなると思うのです。

笑いを交えながら、明るく饒舌に語ってくれた中川監督のお話は、生と死、詩と映画まで、広範囲に及び、二十代とは思えないほど味わい深く、とても充実した時間でした。映画館に足を運び、人生の余った時間に観てもらうからには、映画のどこかに希望やあこがれがほしい、あこがれられる世界を描きたいと語る中川監督。今、3つの企画が進んでいるそうで、これからの活躍が楽しみです。

笑いを交えながら、明るく饒舌に語ってくれた中川監督のお話は、生と死、詩と映画まで、広範囲に及び、二十代とは思えないほど味わい深く、とても充実した時間でした。映画館に足を運び、人生の余った時間に観てもらうからには、映画のどこかに希望やあこがれがほしい、あこがれられる世界を描きたいと語る中川監督。今、3つの企画が進んでいるそうで、これからの活躍が楽しみです。

ここで紹介した台詞をはじめ、円熟した俳優さん達の織りなすドラマは、心の底に深くしみこみ、映画を観終わった後も、心の扉を開ければ、この映画の世界が静かに広がっているような、静かで深い余韻が残る作品になっています。初海を演じた朝倉あきさんの清楚なたたずまいも魅力的で、ほっこり微笑んだ顔がすてきです。ぜひ映画館の暗闇の中で出会ってください。

(伊藤 久美子)

『四月の永い夢』

・(2017年 日本 1時間33分)

・監督・脚本:中川龍太郎

・出演:朝倉あき、三浦貴大、川崎ゆり子、高橋由美子、青柳文子、森次晃嗣、志賀廣太郎、高橋惠子

・2018年5月12日(土)~シネ・ヌーヴォ、元町映画館、出町座

・公式サイト: http://tokyonewcinema.com/works/summer-blooms/

・コピーライト:(C)WIT STUDIO / Tokyo New Cinema