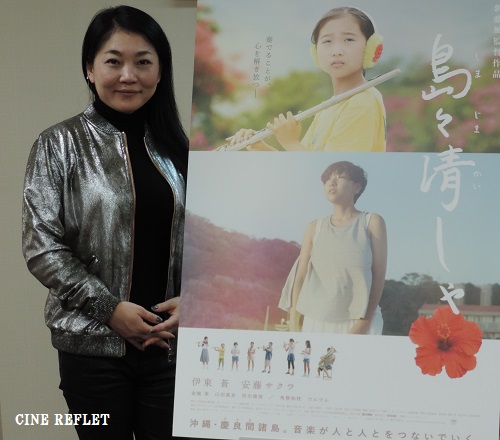

『島々清しゃ<しまじまかいしゃ>』新藤風監督インタビュー

~沖縄・慶良間諸島、日々たくましく生きる人々と音楽を奏でる豊かな時間を感じて~

沖縄の慶良間諸島を舞台に、音楽が人と人とをつないでいくヒューマンドラマ『島々清しゃ<しまじまかいしゃ>』がテアトル新宿、テアトル梅田他全国順次公開中だ。監督は、本作が『転がれ!たま子』以来11年ぶりの新作となる新藤風。脚本・音楽監督の磯田健一郎(『転がれ!たま子』、『ナビィの恋』、『楽隊のうさぎ』などの音楽監督)と二人三脚で作り上げた、豊かな音楽に心動かされる作品だ。

耳が良すぎるため、騒音や音のズレに反応し、周りからは変わり者扱いされている主人公うみ(伊東蒼)が、都会から演奏会をしに島へやってきたヴァイオリニストの祐子(安藤サクラ)と出逢うことで、心を開き、成長していく様は、日々なんとなく過ごしていた周りの大人や学校の生徒たちの意識をも変えていく。

うみが同居するおじい(金城実)が三線で歌う『島々清しゃ』や、海辺で祐子がうみに弾いて聞かせる『G線上のアリア』をはじめ、渋川清彦演じるサックス奏者の漁師と祐子のセッション、クライマックスのアンサンブルによる『島々清しゃ』など、島の人たちや主人公が奏でる音楽やグルーヴが風に乗って海まで駆け抜けるよう。小さく美しい島での日常だけでなく、本島で娘うみと離れて働きながら踊りの稽古をしている母さんご(山田真歩)の厳しい現実も映し出し、思いがうまく伝えられない家族の物語も胸に響く。

新藤風監督に、11年ぶりの本作への思いや音楽面のこだわりについて、お話を伺った。

■何もないからこそ、全てがあるように感じる島で感じる、音、風とは。

―――波や飛行機、学校のチャイムの音など、登場人物たちが奏でる音だけではなく、様々な”音”を大事にした作品ですね。まずは、音に対するこだわりについて、お聞かせください。

新藤:ロケ地の島を探すとき、主人公のうみは耳が良すぎるという設定だから静かな島を探すと言うだけではなく、何もないからこそ、全てがあるように感じる島。何もないからこそ、風の音、海の音に意識が向くような島を目指しました。本当は島にはたくさんの音がありますが、それが島の風という一つの音になるのです。その分、ちょっとした音、例えば犬の遠吠えのような音をのせる時には音楽監督の磯田さんや録音部の吉田さんと相談し、あれこれしたいけど、引くことで聞こえるようにしたいねと。意識するほどではなく、潜在意識に語りかけるような音。それは私たちが撮影現場で体感したことでもあります。

―――映画からも音と映像で島の空気が豊かに感じられましたが、実際にロケ地の慶良間諸島はどんな風が吹いていましたか?

新藤:すぐそこが海なので、静かな月夜に、ササ~ッと海と風の音だけが聞こえます。その島の空気の中で深呼吸をすると、現場でのいやなこともスッと消え、体の中に風が通って空っぽになるんです。そして大事なものだけが残っているといった体験を何度もし、それに助けられてなんとか映画を撮りきることができました。私だけではなく、スタッフ、キャスト何人もの人が、同じ体験をしたと言うのです。映画を観た方にも島の空気を感じてもらえたらと思います。私が穏やかな気持ちで深呼吸をし、はぁーっと風が通ったような体験を共有できたなら嬉しいですね。

■脚本・音楽監督の磯田さんが大事にしてきた沖縄民謡とクラッシックへの恩返し。そして次世代の子どもたちに音楽を繋げていきたい。

―――音楽愛、特に沖縄民謡愛に満ち、非常に豊かという部分が本作の根底にあります。

新藤:磯田さんだから書けた脚本です。沖縄民謡と吹奏楽という組み合わせは、普通に考えれば突飛ですが、両方とも磯田さんがずっと大事にしてきた世界。磯田さんが体調を崩された時に、最後にきちんとした作品を撮りたい。今までお世話になった沖縄民謡やクラシック関係のみなさんへ恩返しがしたい。それは音楽を次の世代の子どもたちに繋げていくことだというところから、今回の企画がスタートしました。ただ、磯田さんの書くものを撮るとなると大変だろうなと、しばらくは「脚本を読んでくれ」と言われても逃げていました(笑)

―――最初から舞台は沖縄というところから企画がスタートしたのですね。

新藤:『ナビィの恋』で初めて助監督として就いたときに、私は一番若かったので、沖縄のおじいやおばあたちが「がんばりなさいよ」といいながら、サーターアンダギーやお菓子をたくさんくださって、いつもポケットはパンパン。島のみなさんの温かさに触れました。また、沖縄民謡の登川誠仁さん、嘉手苅林昌さん、大城美佐子さんなど、生きる伝説みないな本当に蒼々たる方々が出演されていて、登川誠仁さんが丘の上で曲をつま弾いているシーンで、カットがかかった後も、仕事を忘れて聞き入ってしまい、慌てて転んだこともありました。島で皆さんの名演奏を生で聴くという、とても贅沢な体験が沖縄との出会いでしたから、沖縄には良いイメージしかないんです。私ですらそうですから、磯田さんは尚更でしょうし、今回は沖縄でまず音楽を撮りたい。吹奏楽をやりたい。その2点がすんなり入っていましたね。

■日々たくましく生きている沖縄の人の今の姿をしっかり描こう。だって『島々清しゃ』なんだから。

―――その中でもなぜ『島々清しゃ』を取り上げたのでしょうか?

新藤:何度か磯田さんに聞いたのですが、明確な答えはもらえず、自分で解釈するしかありませんでした。ただ、結局この映画をどうしようかと考えたとき、『島々清しゃ』という歌が導いてくれた部分があります。舞台となった慶良間諸島の島々は、日本で初めて米兵が上陸した場所なのです。すごく大きな悲しみや痛みを持っている島なので、色々と悩みながら、沖縄の痛みや闇や悲しみの部分を、脚本直しの段階で加えたこともありました。でも、今回は政治的なことを前面に出す映画ではない。だって『島々清しゃ』なんだから。沖縄の人の生まれ島への思い、当たり前の風景、そこにある日常の美しさを讃えている歌だし、主人公も小学生の女の子です。たくさんの悲しい思いを抱えながらも、日々たくましく生きている沖縄の人の今の姿をしっかりと描くことを大事にしようと思ったのです。

―――『島々清しゃ』を朗々と歌いあげるのは沖縄民謡の重鎮、金城実さん。本当に染み入る歌声が素晴らしいです。

新藤:金城実さんにはおじい役を演じてもらいましたが、島の魂を体現する存在です。おじいには、すごく大きなものを託しました。例えば、生まれ島が戦場になり、失われてしまったことを嘆き悲しむ歌「屋嘉節」を歌っていただいたり、「うちなんちゅーはよ、うれしいときも、悲しいときも、いくさのときも、ずっと歌ってきたさ」というおじいの一言にも託しました。『島々清しゃ』は沖縄の人の生まれ島を思う歌。日常にある沖縄の美しい風景を重ねて歌うことで、生まれたところやそこにあるものに対する郷愁を描いています。歌に託そうと思えたのは、『島々清しゃ』だったからではないでしょうか。

―――おじい、さんご、うみの親子三代の物語でもありますが、描く上で監督が特に自身の境遇を反映させたのはどの部分ですか?

新藤:主人公の親子三代の部分を物語の軸にすえたのは、主人公うみにとって島や家族がすべての世界だからです。お互いに思い合っているけれど、親子だからこそなかなかハッキリと言えない家族ならではの感情のなかに求めてやまない愛がある。母のさんごは、本島で一人働きながら、おじいやうみにお金を送金していますが、フラー(沖縄の方言で馬鹿という意味)と言われるし、気の毒な境遇です。結局、お金のことを工面してくれる真ん中の世代がいるから、おじいと孫は苦労なく暮らせているのに、真ん中の境遇って可愛そうだよねというのが新藤家とうみ一家と似ている点ですね(笑) 父(本作のプロデューサー、新藤次郎氏)は共感するのか、さんごの見せ方に人一倍五月蝿かったですね。

■うみ役の伊東蒼がいなければ、この映画は成立しなかった。

―――主演でうみ役の伊東蒼さんは、台詞が少なく感情表現がとても難しい役どころを見事に演じていましたが、現場ではどんな演出をされたのですか?

新藤:蒼ちゃんは、素晴らしかったです!自分の望みのために懸命に手を伸ばす主人公、うみの姿に、自分の人生を一生懸命生きていると胸を張って言えないような大人たちや、周りの子どもたちが影響を受けていきますが、きっと蒼ちゃん自身すごくが一生懸命で、内にしっかりとした芯や情熱を持っているんです。でもそれを外に出すのは不器用で、ただ出したときにはすごい爆発力がある。蒼ちゃん自身が元々持っていたものと、うみを一致させてくれる確かな演技力が彼女にはありました。オーディションの時、難しい役なので個人の魅力だけでは乗り越えられないと思っていましたが、蒼ちゃんは一見地味で小さかったのに、お芝居をした途端に、とても豊かな表情になり、目が一気に生命力溢れる豊かな表情に変わったのです。本当に彼女でなければこの映画は成立しなかった。シーンの意図や、色々な話をしてから撮影に入っていくわけですが、しっかりと自分の中にうみを作っていける子だったので、任せることができ、子どもであることを忘れるぐらいでした。

―――安藤サクラさんも本作では、とてもナチュラルで等身大の魅力が出ていました。

新藤:「老若男女、誰にでも見てと言える映画に出ることはあまりないので、今回は色々な人に『見て!』と言えてうれしい」と言ってくれました。出演している子どもたちやプロの演奏家の皆さんはほとんど演技未経験。なかなか挑戦的なキャスティングでしたが、サクラさんは周りがプロでないからできないというのではなく、人として、この小さな島でカメラの前に立てる稀有な女優さん。お芝居に対する絶対的な信頼はありましたが、祐子という役が島の力、子どもたちの力、音楽の力を受け止めて、本来の自分がいる場所に帰っていくので、受け止めることができる人でないと演じられません。そこは、サクラさんが人としてそれができる役者であるからお願いできました。サクラちゃんにとって一年ぶりの映画の現場で、しかもヴァイオリニスト役だったので、撮影前は大分ナーバスだったのですが、島で子どもたちが一生懸命に練習しているのを見たり、島の人たちと触れ合っているうちに、スコンと抜けてきたようで。撮影後半は野性児のように島と一体になっていました(笑)。サクラちゃんの人としての魅力が現場に活気を与え、映画にも力を与えてくれましたね。

■祖父のために生きた6年間を経て、映画を撮ることで自分の人生を取り戻したかった。

―――祖父である新藤兼人監督の現場では、どのようなことをされていたのですか?

新新藤:『石内尋常高等小学校 花は散れども』の時は祖父がクレジットを考えてくれ、「監督健康管理」で参加しています。車椅子を押し、現場や宿での身の回りの世話を中心に、監督の体調を考えた撮影の進め方などのやり取りをスタッフと行いました。『一枚のハガキ』の時は、万が一途中で倒れた時のこともしっかり考えて準備していました。祖父は全カットの全演出が基本的には頭の中にある人なので、それをワンカットワンカット、画角も含めて私が把握するようにし、もしもの時は助監督や、もしくは私が変わって撮れる状態にしたのです。監督の意思を伝える仕事をするため、「監督補佐」という形で少し出世させてもらいました。『花は散れども』以降『一枚のハガキ』までの間、スタッフキャストがたびたび集まってもう一本祖父が撮れるように士気を高めてくれていたので、最後の作品に入るまで私がやっていたことを、最初は少し反目していたような方も認めて下さり、スタッフの方から私が入りやすいようなクレジットにしようと提案してくれた部分も大きかったです。

―――自身の作品としては11年ぶりの新作ですが、紆余曲折がありながら達成したという重みが感じられますね。

新藤:29歳から6年間、私は祖父と共に暮らしながら、祖父のために生きてきたのですが、同世代の仲間たちはその間、しっかりとした大人になっていくんですよ。しっかりと自分の仕事をするようになり、結婚や出産などを経て、必死で自分の人生に向き合って生きている。そうやって積み重ねている姿が、自信に満ちあふれ、キラキラして見えるのです。私も祖父といたときはすごく楽しかったですが、一方焦りもありました。いざ祖父が亡くなってしまうと、ずっと傍にいた人がいなくなった「空っぽさ」だけでなく、ずっと何もしてこなかった「空っぽさ」もあり、もう一度自分の人生を取り戻すために、映画を撮りたい。自分の人生をきちんと生きていると言える自信を得たいと思っていました。それでも、二の足を踏んでいた時に、磯田さんが「まずは人生のバッターボックスに立とうよ」と優しく言ってくださったのです。優しい穏やかな作品ですし、音楽映画ということで準備も長かったので、色々なスタッフやキャストとファミリーのようになりはじめている頃に現場入りでき、本当に良い「第二の一歩」になりました。

■「こんな風に沖縄を撮ってくれてありがとう」沖縄の皆さんの言葉から自信と勇気をもらう。

―――先行上映された沖縄では、どのように受け入れられましたか?

新藤:沖縄の方がどういう反応をされるかドキドキしましたが、とても暖かく受け入れてくださました。刺激のない、なんでもない日常を描いた作品ですが、沖縄の皆さんにとっては知っているからこそ、より多くを感じ取って頂けたのではないかと思います。「沖縄が描かれるときは、ハッピーな感じか、政治的なものか両極端なので、こういう日常を描いたものがうれしい」と言っていただいたり、泣きながらありがとうと伝えてくださった方もいらっしゃいました。「沖縄ってこんなに美しかったんですね。知らなかった」「こんな風に沖縄を撮ってくれてありがとう」と言ってくださった方が多かったので、自信になりましたし、勇気をもらいました。11年ぶりの新作で私自身とても不器用ですし、これだけ子供たちががんばったのだから、もっときちん撮ってあげたいと思っていても、やりきれなかった部分も多かった。それでも私がこの映画で好きな部分をちゃんと「好きだ」と言える勇気を、沖縄の皆さんからいただきました。

(江口由美)

<作品情報>

『島々清しゃ<しまじまかいしゃ>』(2016年 日本 1時間40分)

監督:新藤風 脚本・音楽監督:磯田健一郎 配給:東京テアトル株式会社

出演:伊東 蒼、安藤サクラ、金城 実、山田真歩、渋川清彦 / 角替和枝、でんでん

テアトル梅田、シネ・リーブル神戸他にて絶賛公開中、2月25日(土)~京都シネマ他全国順次公開

(C) 2016「島々清しゃ」製作委員会