観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。

観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。

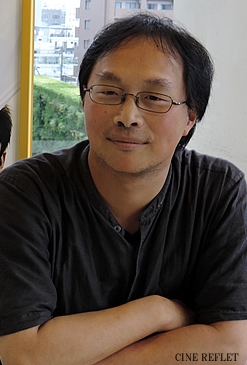

『淵に立つ』深田晃司監督インタビュー

『歓待』(10)、『ほとりの朔子』(13)、『さようなら』(15)と、オリジナル脚本で家族や青春、さらには生と死を見つめる秀作を生み出し続けている深田晃司監督。第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞した最新作『淵に立つ』が、10月8日(土)よりシネ・リーブル梅田、シネマート心斎橋、OSシネマズ神戸ハーバーランド、京都みなみ会館、イオンシネマ京都桂川他で全国ロードショーされる。

自宅兼工場で金属加工業を営む鈴岡家に夫・利雄(古舘寛治)の旧友、八坂(浅野忠信)が突然現れ、住み込みで働くことになったことから始まる不条理劇は、予測のできない展開の連続だ。妻の章江(筒井真理子)や娘の蛍(篠川桃音)に隠していた八坂との関係、一家に訪れる悲劇、そして不思議な巡り合わせ。緊迫感に満ちた物語は家族一人一人の本性を静かに炙り出していく。

本作の深田晃司監督に、『淵に立つ』に込めた深田流家族物語の狙いや、映画と観客とのあるべき関係について、お話を伺った。

■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。

■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。

―――舞台設定や、第三者が一見平和に過ごしている家族の日常を壊していく様子は『歓待』を彷彿とさせました。この企画の始まりと『歓待』との関係性について教えてください。

深田監督:実は、2006年に『淵に立つ』のシノプシスは出来上がっていました。ただ当時はまだ自分のキャリアも浅く、撮るのが難しそうだったので、前半部分だけ抜き出して『歓待』を撮りました。女の子がいる一家によそ者が入り込み、家族をかき乱して去っていくというストーリーは『淵に立つ』の前半部分と同じです。

―――『歓待』も『淵に立つ』も自宅兼作業場のある町工場が舞台になっています。従業員の出入りが多いという「他者が侵入しやすい」設定を作りやすいという点以外に、町工場を舞台にする理由は?

深田監督:ヨーロッパは公共の場とプライベートとが非常にきっちりと分かれています。でも、少し前の日本は公共の場とプライベートの空間の境目が曖昧です。特に舞台となっている工場のような場所は、通りに接続していて、その奥にプライベートの住空間まで繋がっています。そのようなセミパブリックな空間はドラマが作りやすいですし、とても日本的に感じて面白いですね。

―――出発点は同じながら、『歓待』はコメディー要素が強かったですね。

深田監督:前半だけで映画を決着させるために、どんどん(異文化を持つ)外国人が入ってきたら面白いのではないか。そのあたりからコメディー要素が強まっていきましたが、『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表で、“黒い『歓待』”とも言えます。

―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。

―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。

深田監督:『歓待』に出演された古舘寛治さんは、当時撮影が終わった段階で、「お金は集まっていないけどこんな企画を考えている」と一番に声をかけていました。『淵に立つ』で言えば八坂のような役を『歓待』で古舘さんが演じていたのですが、彼は舞台でもどちらかといえば攻めや、引っ掻き回すような役が得意な俳優さんです。なので、たまには普通の、寡黙なおじさん役の古舘さんが見たかったので、『淵に立つ』が正式に制作スタートしたら引っ掻き回される方の役をやってもらいたいとお願いしていました。

―――章江を演じる筒井真理子さんの、妻として、母として女として変貌を遂げていく様が圧巻でした。

深田監督:『歓待』を観た米満プロデューサーが、一緒に映画を作ろうと声をかけてくれて、どんな企画がいいかと色々とテーブルに上げて話し合っているときに、どちらともなく「筒井真理子さんっていいよね」という話が出ました。で、改めて筒井真理子さんの写真を見ると、かつて自分が書いた『淵に立つ』の章江役にピッタリで、翌日には米満プロデューサーにこの企画を持参していました。そういう意味では、筒井さんは『淵に立つ』がリスタートするきっかけを与えてくれた存在。とても感謝しています。

―――物語の鍵を握る存在、八坂を演じる浅野忠信さんは、これまでの深田監督作品でよく出演されている演劇畑の俳優さんとは違い、日本を代表する映画人です。浅野さんがキャストに加わることで、現場で新たな発見はありましたか?

深田監督:夫婦役が決まってから、その二人の間に誰が入ってきたら面白いだろうと考え、浅野さんをキャスティングしました。古舘さんと筒井さんは演劇畑出身ですし、浅野さんは映画畑の方なのでどうなるかなと思いましたが、それは(作品に滲み出ている)浅野さんの異物感にいい意味で影響を与えているかもしれません。出身はどうあれ皆独立した俳優なので、すぐに馴染んでいらっしゃいました。撮影中面白かったのは、古舘さんと筒井さんは自身の演技論をしっかり持っている方々なので、リハーサルをしていても、いつの間にか演技論を闘わせ、傍から見ていると夫婦喧嘩みたいなのです。その様子を、浅野さんが横からニコニコしながら見ているところが、役の関係性に似ているなと。

■本音を話さない人たちを描きたい。想像してもらうために沈黙や余白をいかに作るかが重要。

―――家族は本音を打ち明けているようでいて、実はとても気をつかって暮らしているのだと感じますね。

深田監督:家族を描いて面白いと思うのは、毎日顔を合わせているがために、だんだん言葉が減っていく。会話は情報の交換ですが、家族はどんどん新しい情報がなくなっていく関係性なので、お互い知っていることは敢えて口にしなくなります。そのような中で毎日を合わせ、食事を共にする関係が続いていくのは、どこか不条理だと思います。

―――作品中でも、言葉と言葉の間やその時の表情などがとても丁寧に描かれています。

深田監督:僕が描きたいと思っているのは、本音を話さない人たちです。僕達は普段本音を剥きだしにして生きている訳ではありません。現代の人間観で重要なのは、自分自身が本音を話しているつもりでも果たしてそうなのか。それは自分自身でも分かる訳ないじゃないかという世界観が好きなのです。だから僕は、登場人物の本音が良く分かる映画は前時代的映画だと思ってしまいます。なるべく僕たちが日常話しているように、本音が説明的にそこにあるのではなく、それぞれの想像の中に本音らしい何かが存在するようなものにしたい。そして想像してもらうためにも、沈黙や余白をいかに作っていくかが重要だと思っています。

■本質的には因果関係のないところに何か罪や罰を見出すのが、人間の不思議さや弱さ。

―――八坂によって利雄一家は残酷な爪痕を残されます。8年の時が流れた後に利雄は章江に向かって「オレとお前への罰。8年前、俺たちはやっと夫婦になった」と言い放ちますが、この言葉に込めた意図は?

深田監督:人間の身勝手さだと思っています。僕達は生きているうちに事故や災害、暴力など、色々な状況にさらされながら生きています。それは誰かの罪に対する罰なのでしょうか? そんな訳はありませんよね。でも本質的には因果関係のないところに何か罪や罰を見出すのが、人間の心の不思議さであり弱さでもあります。利雄が言ったことに対し、章江は全く共感できない。でも、心のどこかでそう思ってしまったことを利雄に暴露され、動揺し、嫌悪を感じてしまう。そういう二人のすれ違いを表すために書いたセリフです。

―――八坂が着ていたシャツ、蛍の発表会用のドレス、ピクニックで咲いていた花など、赤色が観る者に何かが起こりそうなイメージを呼び起こしています。

深田監督:リアリティーから少しずれて八坂のキャラクターを徹底的に作っていこうという意図で、浅野さんが「赤いシャツにしよう」と提案してくれました。八坂は前半こそ登場しますが、後半は出てこないことで常に画面を支配していきます。ヒッチコックの『レベッカ』のように、一度も映画の中で出てこないレベッカの存在感が常に映画全体を不穏で覆い続けているような感じを出したかったので、八坂に赤のイメージを持たせることで、その演出がやりやすくなりました。孝司に赤いリュックを持たせたり、作業場に赤の機械を置くことで、赤色から常に八坂の気配を感じる雰囲気は作れたと思います。

■タイトルの由来は、平田オリザさんの言葉「崖の際で踏みとどまり、心の闇を覗き込むのが“表現する”ということ」。

―――『淵に立つ』というタイトルの由来は?

深田監督:基になっているのは平田オリザさんの言葉です。私は2005年に平田オリザさんが主宰する劇団「青年団」の演出部に入団したのですが、最初の研修のとき平田さんが言った言葉がとても心に残ったのです。「表現をやっている人間は、少しでもいい芸術を作ろうとすると人の心の闇を覗きこまなければならない。少しでもよく見ようとすれば崖の淵まで行かなくてはならないが、表現者自身が崖から落ちてしまうと、表現そのものができなくなってしまう。だからギリギリのところで崖の際に踏みとどまり、心の闇を覗き込むのが“表現する”ということ」。この作品自体も観客と一緒に人の心の闇を覗き込むような作品にしたい。そういう思いでタイトルをつけました。

―――編集は深田監督ご自身がされていますが、今回は編集コンサルタントから随分意見が出たとお聞きしました。編集に対する意見をもらうことで、作品はより豊かになるのでしょうか?

深田監督:今回は、ポストプロダクションをほとんどフランスで行いました。自分で編集をすると、客観的に観ることができなくなるので、毎回どの作品でも現場スタッフではない人からアドバイスをもらっているのですが、今回はフランス人の編集アドバイザーにお願いしました。おしなべて、日本の技術スタッフの人はすごく技術力が高い一方で、自分の意見を押し殺す人が多い印象を受けます。自分を殺して、監督のやりたいことを実現させようと動いてくれるし、それがいい結果を生む場合もあります。一方、僕が仕事をしたフランスのスタッフは、技術者である前に一人の表現者として、この映画をどうすればより良いものになるかを、その人の感性や考え方、人生哲学を織り交ぜながらぶつけてきてくれました。お互いに言葉を尽くして説明するというキャッチボールの中で、その作品が変わっていくのはすごく面白かったですね。

■僕の作る映画が、観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。

―――本音の分かりやすい映画が席巻している中、深田監督は観客に捉え方をゆだねる作品を作っています。それは、観客を信用しているからですか?

深田監督:重要なのは、観客の想像力を信じることであり、信じすぎないこと。その綱引きをどうするかだと思います。観客にあれこれ想像してもらいながらも、それを少しずつずらしたりしていく。それがサスペンスを生んだりしますが、それ以上に、観客の想像力に働きかける表現は本質的に非常に大事だと思っています。映画の歴史は、一方で例えば戦時下では思想統制に使われてきたプロパガンダの歴史でもあります。それだけ映画には、人の心をぐっと掴み、巻き込んでいく強い力があり、そこが映画の魅力でもあり警戒すべき罠でもあります。負の歴史を経て私たちは映画を作る以上、そのプロパガンダ性には細心の注意を払わなければいけません。観客全員の感情を同じように塗りつぶそうとするような作品ではなく、出来る限り映画自体が観客の他者となる。つまり観客の共感を必ずしも求めないもの、観客の思考を刺激するもの、例えば「家族とは?」と考えてもらえるような作品を作りたいし、そのためにはカタルシスを犠牲にしてもいいと思っています。

―――共感を抜きにしてでも、観客を参加させようという意図でしょうか?

深田監督:映画を作る技術の上では、細かく共感してもらえる部分も取り入れながら、どこかで突き放すことを繰り返して、作り上げていきます。共感できる映画がいい映画というのは、とても違和感がありますね。僕自身が映画を観る際に別に共感を求めないこともあるでしょうが、共感できる映画よりは、僕の作る映画が観客にとって「共感できない他者」であることが重要です。

今私たちは多文化共生の時代に生きています。この時代に重要なのは、多数決が原則の民主主義の中で、いかにしてマイノリティーの意見や気持ちを汲み取り、社会の制度を構築していくか。そういった社会で前提として求められるのは、他者の考えや他者性が社会の中に常に可視化されているかであり、その中で芸術が果たす役割はとても大きい。別に啓蒙的なことを考えているのではなく、芸術自体が他者性を帯びた異物として社会にゴロゴロと転がっている状況が重要だと思っています。この映画もそういう存在であってほしいですね。

(江口由美)

<作品情報>

『淵に立つ』(2016年 日本・フランス 1時間59分)

脚本・監督:深田晃司

小説版:深田晃司『淵に立つ』ポプラ社刊

出演:浅野忠信、古舘寛治、筒井真理子、太賀、三浦貴大、篠川桃音、真広佳奈他

2016年10月8日(土)~シネ・リーブル梅田、シネマート心斎橋、OSシネマズ神戸ハーバーランド、京都みなみ会館、イオンシネマ京都桂川他全国ロードショー

※第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞

公式サイト⇒http://fuchi-movie.com/

(C) 2016映画「淵に立つ」製作委員会/COMME DES CINEMAS