『わたしの、終わらない旅』坂田雅子監督インタビュー

~「聞いて下さい」母の訴えが背中を押した、核を選んだ人類の今を辿る旅~

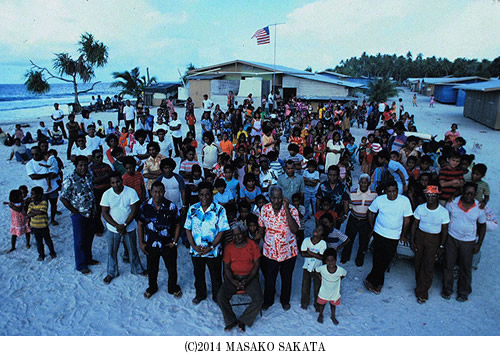

『花はどこへいった』『沈黙の春を生きて』で米軍がベトナム戦争で使用した枯葉剤の被害を追った坂田雅子監督。その最新作は、坂田監督の母、静子さんが77年から続けていたミニコミ紙、『聞いて下さい』で問い続けてきた原発の被害となった場所を巡り、その未来を問う。『わたしの、終わらない旅』というタイトルどおり、坂田監督は「核」をテーマに、実姉が70年代から放射能汚染を訴えていたフランスのラ・アーグ再生処理工場、46年から58年まで67回の核実験が行われたマーシャル諸島(ビキニ環礁)、旧ソ連の主要な核実験場だったカザフスタン・セミパラチンスクを取材。核実験による放射能に怯えながら過ごす日々や、今も体調不良を訴える人が後を絶たない様子などを、専門家の意見も取り入れながら映し出していく。

生前の母の活動を振り返りながら、その歩みを継承するかのようなドキュメンタリーを撮り上げた坂田雅子監督に、いち早く核の危険性に気付き、活動を続けてきた静子さんの歩みや、今回の旅を始めた動機、そして取材の中でさらに気付かされたことや今訴えたいことについてお話を伺った。

―――70年代に日本の使用済核燃料が、フランスで再処理されていたことは知りませんでした。お母様の静子さんは、いつ頃から核問題に関心を持っていたのですか?

スリーマイル島の爆発の前から危ないと思っていたようですが、大きなきっかけとなったのは、結婚後、フランスのラ・アーグ再生処理工場の対岸のガンジー島に住んでいる私の姉から手紙が来た時でした。手紙に驚いたと同時に、姉がその前年に重い障害を持った子供を産んでいたので、母の気持ちの中では「もしかしたら」という部分があったのです。母が調べてみると、放射能がどんなに危険なものかが記されていました。日本でもすでに反原発の動きが起こっており、東大の市民講座に連絡して勉強し始めたら、その危険性が分かり、母は居ても立っても居られなくなって、ガリ版を刷ったそうです。

―――原子力発電についてのビラ、『聞いて下さい』を作ってから、お母様の活動はどのように広がっていったのですか?

「公民館でガリ版を刷って駅前で配ってきたのよ」と母が言っていましたが、その一歩が大きいのです。初めてビラを配るなんて、本当に勇気が要りますから。たまたまガリ版を公民館で刷っているときに、信濃毎日新聞の方が記事にしてくださり、活動が周りに広がっていきました。そういう社会運動は一人では続けていけませんから。

―――監督は、お母様の活動をどのような気持ちでご覧になっていたのですか?

当時私は東海地方で働いており、自分の生活に必死だったので、母が原発のことを熱心に調べて行動していることが理解できませんでした。国や科学者の方が調べて、このような状態になっているのだから、何も知らない一介の主婦が心配しても、取り越し苦労ではないかと。

―――お母様は原発問題に対する運動を起こした先駆者のようにも思えますが、元々社会問題に興味を持っていたのですか?

母はクリスチャンだったので、ずっと宗教のことを考えており、靖国問題に興味を持ち始めたあたりから、社会問題に興味を持ったのだと思います。なぜキリスト教会が第二次世界大戦に加担したのか、また日本が国策で戦争をしてしまったが、私たちは何も知らないできてしまいました。原発の問題もそれに重ねて、何も知らないで来てしまったのではないかと。

―――タイトルもある監督にとっての『わたしの、終わらない旅』は、いつから始まったのですか?

始まったのは3.11ですね。前作『沈黙の春を生きて』の最終的な編集をしていたときで、レーチェル・カーソンの『沈黙の春』を参考にしたのですが、これは50年前の作品なのです。あれだけレーチェル・カーソンが化学薬品や農薬に対する警告を発し、しかもその本がベストセラーになったにも関わらず、今の私たちの状況は警告を活かせていません。50年後になって、初めて被害が分かるものもあるのではないかと思うと、今から目を開き、間違っていないか考えるつもりで映画を作っていました。その50年を待つことなく福島原発事故という、とても過酷な形での環境破壊が起きてしまいました。

―――福島原発事故が起きたとき、お母様の運動が改めて頭をよぎったのではないですか?

外国の友達は、日本を脱出するように勧めてくれましたが、私は今こそ日本にいて、福島のことを映画にしなければいけないと思いました。でも、何が起こっているのか分からない。いても立ってもいられない状況の時に、母のガリ版誌『聞いて下さい』を読み直し、当時と福島の状況が一つにまとめて語れる映画ができればと思ったのです。

―――実際に、福島に入って取材はされたのでしょうか?

最初は日本各地の反原発運動をしている方に会いに行こうかと考えていました。そこでチェルノブイリの時に当時30万円ぐらいした放射能探知機を、母が仲間たちと一緒に買い、誇らしげに見せてくれたことを思い出しました。当時はこんなものが役に立つのかと思っていたのですが、仲間たちが母の死後も大事に持っていてくれ、彼女たちと一緒に福島に行ったとき、その探知機の値がどんどん上がり、飯館村の辺りになると信じられないような音を立てました。一緒に行った仲間は深いため息をついて、嘆いている声を聞きながら、私たちはどこに行ってしまうのかと考えた時に、思いついたのです。探知機を持って、ビキニ諸島に行ってみよう。60年前に核実験が行われたところが、今どうなっているかを見ることによって、福島のこれからがある程度見えるのではないかと。福島から旅は始まったし、福島に何度も行ってお話を伺いましたが、話を聞けば聞くほどまとめられなくなるのです。それぞれの悲劇がありますから。少し引いて違う角度から見ようとしたのが実際的な旅の始まりです。

―――『聞いて下さい』の原点はフランスで、70年代当時は反対運動が行われていたそうですが、今はどのような状況なのですか?

ラ・アーグ再処理工場には、日本の使用済核燃料がまだあります。姉の島では、もう反対運動は全然ありません。みんな慣れてしまいました。70年代から稼働していて、目に見えて何かがあるわけではありませんから。今もジワジワと放射性廃棄物は流れていますが、皆見ないふりをしていますね。はっきりどこまでが危険で、どこまでが危険でないかが分からないという部分は、福島にもつながります。

―――ビキニ島の住人達の取材も、いまだに島を追われ、戻っても残留放射能値が高く、とても住めない状況でした。

この映画には登場しませんが、ビキニ島の隣にあるロンゲラップ島も実際に放射能の灰を浴びており、80数人いた島民は別の島に避難していますが、甲状腺がんや亡くなった方も大勢いらっしゃいました。そのロンゲラップ島を除染し、住宅を建て、島民を返そうという努力をアメリカはしているのです。アメリカの科学者にインタビューすると、「少々放射能は残っているかもしれないが、決して危険な程度ではなく、しかも今のスラムのような場所に住んでいるよりはモダンな気持ちのいい家を作るのだから、そちらに住んだ方が全体的に見て絶対いいと思う」。島民は帰っていませんが、アメリカとしては島民を返して、この問題から手を洗いたいのです。それも、どこかで聞いたことのある話ですね。少しぐらい放射能が残っていても、住人を返せば責任はなくなると。ビキニ島の核実験で第五福竜丸が被ばくして帰ってきたときに、日本でも反核運動が盛り上がったにも関わらず、56~57年ぐらいからアメリカにより、原発の平和利用という名目で国民が洗脳されていく訳です。今は民意がNOと言っても、反映されません。

―――日本でも最近はSEALDsなど、若者発の市民運動が起こっていますが。

日本と原発全廃を決めているドイツとどこが違うかと言えば、ドイツは市民社会がかっちりしていて、町の反原発運動が、国中の大きなうねりになったのです。日本でも小さな運動はありますが、それが大きなうねりにはなりません。さざ波のままなので、どうすればうねりに持っていけるのかが課題です。うねりになるためには、上から来ないと。第二次世界大戦の時も開戦するときのうねりは上から来たわけで、下から来ないです。

―――この核をめぐる問題に答えはあるのでしょうか?

答えはあります。再生エネルギーにして原発を止めるということです。できてしまった廃棄物をどうするかに対する答えはまだありませんが、これ以上原発や廃棄物を作らないでいることはできます。

(江口由美)

<作品情報>

『わたしの、終わらない旅』

(2014年 日本 1時間18分)

監督:坂田雅子

2015年8月29日(土)~第七藝術劇場、9月5日(土)~京都シネマ、9月26日(土)~元町映画館

(C) 2013 天空/アジア映画社/太秦