津軽三味線奏者、高橋竹山を通して見える日本の地方と音楽の在りよう

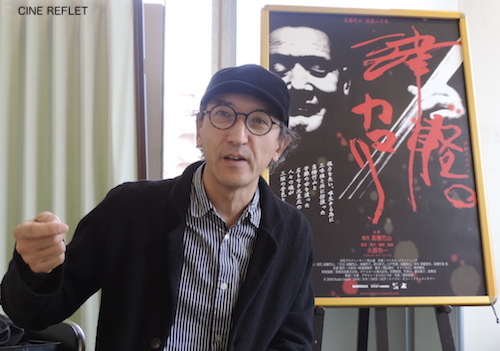

『津軽のカマリ』大西功一監督インタビュー

明治末期に生まれ、幼少期に視力を失い、三味線を弾き門付けをしながら生きてきた初代 高橋竹山。後に津軽三味線の名人と呼ばれ、数多くの津軽民謡を編曲し、独奏者としてその名を残した竹山の人生とその演奏が蘇るドキュメンタリー映画『津軽のカマリ』が、2019年1月11日(金)よりシネ・リーブル梅田、1月12日(土)より京都シネマ、今冬元町映画館ほか全国順次公開される。

監督は前作『スケッチ・オブ・ミャーク』で宮古島の「古謡」や「神歌」、御嶽(うたぎ)での神事に密着した大西功一監督。竹山の素晴らしい演奏やその苦節の人生を体感できるだけでなく、沖縄、滋賀とロケを敢行し、普遍的な音楽、土地の歴史を追求する壮大な作品に仕上がっている。大西功一監督に、お話を伺った。

■学生時代から興味を持っていた高橋竹山を通して、津軽のカマリ(匂い)を描く

――――いつ頃から、津軽三味線の第一人者である高橋竹山さんに注目していたのですか?

大西:学生時代にテレビ等多くで取り上げられていたこともあり、竹山さんのことは知っていましたし、興味を持っていました。病気のせいで盲目となり、何もしなければ飢えてしまうような状況の中、音楽で食べていくという時代ではなかった(大正〜昭和初期)にも関わらず、なんとか津軽三味線を弾いて生きるしか、竹山には道はなかった。そこから昔の日本の風景が見えてきます。僕達が生まれた頃には音楽産業が既に出来上がっていたので、お金を出して音楽を聞くことが当たり前になっていますが、元々音楽はそうではなかった。そういう元々の日本の地方の在りよう、音楽の在りようが、竹山を通して見えてきました。

――――前作の『スケッチ・オブ・ミャーク』では、宮古島での「古謡」や「神歌」、女性が中心となって執り行う御嶽(うたぎ)での神事に密着していました。今回はぐっと北上しましたね。

大西:98年に鈍行列車で東北各地を廻ったのですが、北上した津軽半島の十三湖の風景や、湖と海とが繋がる境界に架けられた橋から流氷の大群、そして無数の地蔵の姿を見た時、東北への想像を遥かに超える巨大な悲しみをたたえた風景やその絶叫を聞き、いつかは津軽を題材に映画を撮りたいと思いました。

時が経ち、『スケッチ・オブ・ミャーク』公開後に次回作のことを考え、津軽を再訪しました。僕の知り合いが竹山と同じ平内町出身というご縁で、初代・高橋竹山の弟子達が作った竹伸会の民謡教室を見学させていただいた時、竹山の直弟子、八戸竹清さんや、竹山の孫、哲子さんとの出会いがありました。また、僕はイタコ(東北北部で口寄せを行う巫女)が唱える呪文や歌のように聞こえる音が歌の原点のように思え、自分にとって大事なものとして、その音源を所有して聞いていることを話すと、哲子さんが「私のおばあちゃんがイタコだった」とおっしゃって。翌日お宅にお邪魔させていただき、竹山の奥様、ナヨさんが使った道具を見せてもらったり、祭文が入ったカセットテープを聞かせていただきました。本編でもたくさんその声が入っています。また、十三湖を再訪すると、流氷はなかったものの、同じ土地の空気感を思い出しました。旅行を終え、東京に帰った時に、竹山を中心にして津軽を描けばいいのではないか。竹山の原体験を描くことで、津軽を描くことにもなりますし、縦の歴史にも繋がっていく。僕が映画で映し出そうとしたことが津軽のカマリ(匂い)だし、竹山が音で表そうとしたのも津軽のカマリですから。

■竹山自身が「津軽のカマリ」を超えて、宇宙のような普遍の領域まで到達している

――――私は本作で初めて高橋竹山さんの三味線演奏を聞いたのですが、非常に軽やかで小気味好く、感動しました。大西監督が感じる竹山さんの三味線の魅力とは?

大西:ブラジル民謡とか沖縄の音楽は、根底には悲しみがあるものの、すごくカラッとして洗練されている感じがするのですが、竹山の三味線もそうですよね。竹山の生い立ちを聞いて、ブルース的なものを想像していると少しズレを感じると思うのですが、そのカラッとした感じがいい。後は、竹山自身が津軽のカマリを超えて、世界に通じる人間の本質や生命、ひょっとしたら宇宙のような普遍の領域まで到達している感じがします。

――――今回、高橋竹山さんの色々な音源や映像が盛り込まれていますが、どのようにそれらを選択し、編集していったのですか?

大西:竹山は有名でしたし、テレビでも度々紹介されていたので、アーカイヴがあることには安心していました。今回は青森放送に多くをご協力いただいています。加えて、渋谷ジァンジァンという小劇場が作っていた竹山のビデオ映像を採用しています。晩年のものはドキュメンタリー映画『烈 ~津軽三味線師・高橋竹山~』の映像をお借りしました。

竹山が最後に三味線を手にしたという夜越山温泉の映像は、施設のスタッフが撮影したホームビデオです。

――――最後の温泉での演奏は、生涯を津軽三味線と共に生きた竹山の生き様が生々しく伝わってきました。厳しい自然と対峙してきた津軽の人々の歴史にも触れていますね。

大西:米作がメインだったので、豊作の時は米を高値で取引でき、人々も豊かだったそうですが、冷害が多いのでその時は大変だったと思います。労働歌も昔は今みたいに音楽を再生する装置がないので、単純作業をしている時に自分で歌いながら作業をした方が、気がまぎれる。そんな中にどんどん歌が生まれてくるし、替え歌も生まれてくる。姑や夫の文句の替え歌も、きっとあったと思いますよ(笑)。

■民謡の歌い手より格下だった三味線弾きが、独奏でレコードデビューするまで

――――確かにそれは気が紛れます(笑)竹山さんは、元々歌の伴奏者で、後に今でいうインスト奏者として独立されたのですね。

大西:最初、師匠の戸田重次郎から基本の独奏を3曲教わっています。歌のある曲のメロディーを三味線で弾く曲弾きと呼ばれるもので、当時は津軽民謡もその3曲ぐらいしかなかった。しかもほとんどは歌が聞きたいので、三味線の独奏を求められることは滅多になかったのです。

当時、津軽民謡の大御所、成田雲竹は青森の方々に出向いて土着の歌を収集し、竹山に伴奏をつけさせました。それで今、津軽民謡がたくさん残っている訳です。竹山自身が編曲しましたから、それを曲弾き(独奏)できるのは自然なことです。

その後、キングレコードの斉藤幸二氏が成田雲竹の伴奏で弾いている竹山の三味線に興味を示し、雲竹を通して竹山と出会います。当時は民謡の歌い手と三味線弾きとはギャラも一桁違い、三味線弾きは見下されていました。でも竹山は三味線だけの演奏を披露することをどうも狙っていたようで、その後キングレコードから「津軽三味線高橋竹山」を53歳で発売し、7万枚のヒットを記録しました。そこから労音から声がかかります。それまではクラッシックを中心に聞く会でしたが、民謡を聞く会を開き、そこで初めて聴衆の前で津軽三味線の独奏を披露して、竹山は大喝采を浴びるのです。

――――まさに日本のフュージョン音楽のはしりのような存在ですね。本作では津軽三味線を作るところにもスポットを当て、蚕の糸から弦を作るということで滋賀県でもロケを行っているのも興味深かったです。

大西:これも偶然の出会いだったのですが、『スケッチ・オブ・ミャーク』の上映会をした時に、主催者である陶芸家の友人が近くに三味線の弦を製造する工房があると教えてくれたのです。今はほとんどが化学繊維の糸を弦に使用しており、蚕の糸を使って弦を作る工房は日本では2箇所だけしか残っていないと。7月に行けば、蚕を仕入れるので製造工程を見ることができると教えていただき、撮影しに行きました。竹山も三味線の弦を作ってもらっていたそうです。

■沖縄、津軽「土地の慰霊」に繋げたい

――――18歳で既に60代だった竹山に弟子入りし、竹山が亡くなる前年に襲名した二代目高橋竹山さんも本作に登場し、師匠の思いを辿る旅をしています。この旅での狙いは?

大西:竹山は沖縄でひめゆりの塔にも立ち寄り、ステージでは絶句して涙したと本に書かれています。今回、二代目と一緒に沖縄をなぞり、また二代目も久しぶりに沖縄でライブを行いました。もう一つ、東北で飢饉凶作のことを描いていますが、土地の慰霊に繋げたいという気持ちがあります。沖縄のシーンもその意味を込めています。沖縄戦の哀しい事実があると同時に、内地の人も沖縄で戦い亡くなっている。そういうことも伝えたかったのです。

――――初代の記憶を辿る旅から、最後は襲名後初となる青森市のライブに結実していきますが、二代目と共に旅をした大西監督から見て、彼女の中にどんな変化を感じましたか?

大西:ライブが俄然良くなったと思っています。沖縄のライブも良かったですし、その後の青森初のライブももっと良くなっていました。今はいい意味で力が抜け、歌声も落ち着きが出ましたね。やはり華があります。

――――竹山に話を戻すと、竹山は日本全国を廻りながらも、最後まで津軽を拠点にして活動し続けました。これも竹山らしさを感じる部分だと思うのですが。

大西:戦後に大民謡ブームが起こり、やはり東京で仕事が多いものですから、津軽から腕利きの三味線弾きや民謡の歌い手がみんな東京に流れてしまった。だから青森放送の民謡番組の伴奏は竹山が一人で何時間も伴奏し続けていたそうです。奥様がイタコだったので青森を離れることができないという事情もあったと思いますが。

■音楽と喋ることとの境界線は?音楽を掘り下げるうちに本質的なことに到達

――――この作品を見ていると、日本の音楽史を紐解いているようにも見えます。

大西:音楽と喋ることとの境界線って曖昧ではないかと僕は思うんですよ。お経だっていわば歌ですし。鳥の鳴き声も歌以外の何者でもないと捉えています。

――――大西監督はかなり若い頃から、普通にレコードで聞くような音楽以外の音も、音楽と捉えていたのですか?

大西:20代後半ぐらいからでしょうか。ロックの歌詞に照らし合わせて、自分自身や社会のことを考えたり、ロックの音自体に現代を生きることの苦しい感覚が重なったり。でもだんだんとロック自体が機能しなくなってきた時代があり、その時に音楽とは、歌とは何だろうと考え始めたのです。そこから『スケッチ・オブ・ミャーク』や竹山に繋がって行きました。もっと本質的なことを見ていかなければいけないと。

――――自分が生まれた時代に既にあった音楽から、もっともっと遡る必要があった訳ですね。

大西:それは音楽だけの問題ではなく、社会や生きること、食べることと繋がっていくのです。僕が今、函館で住んでいるのも、食のことを手がけたかったからなのです。

――――食に関心を持つようになったのはいつ頃からですか?

大西:『スケッチ・オブ・ミャーク』にて、宮古島で儀式の継承が危機である事実を知り、僕なりに撮りながらどうするべきかを考えさせられました。彼女たちがやっているのは五穀豊穣や安産祈願など生活の中の切実な願いに対する祈りなのですが、五穀豊穣と言いながらも今はほとんど穀物を作っておらず、サトウキビに偏っていて、スーパーでは島外から輸送された食物が季節を問わず豊富に陳列されている。一方儀式のためにクジで選ばれた女性の司たちは、厳格な所では年間100日ほどの務めがあり、辞退する人も出てくる訳です。例えば粟の豊作祈願をする場合にも、その時神様に奉納するミキ(発酵飲料)を作るのですが、その材料となる粟の大部分を輸入物に頼っている。そこまでして豊作祈願をしなければいけないのか。ご先祖が続けてきたことをすることによって、ご先祖や神様と繋がるという普遍的な部分は明らかにあるのですが、そもそも何のためのお願いだったのかという点が抜け落ちていることに気付いたのです。選ばれる司の女性が大変な思いをしているのなら、収穫してもいない豊作祈願を行うことを見直し、負担を減らして続ける方法はないのか。僕は撮影中そういう思いを抱いていました。

■五穀を取り戻す運動から、本当の意味でのいきた神歌が継承できると確信

――――現代において、食や祈りを考え直すきっかけは、そこにあったのですね。

大西:その後映画を作り終わって2ヶ月後に東日本大震災が起こり、スーパーマーケットから食べ物が一時的ですがなくなり、その時はショックでした。これが長期化するとマズイことになると思った時に宮古島の状況に思いを馳せると、災害時に島民の命を守る五穀が、ここまでなくなってしまったこと自体が問題であることに気付いたのです。五穀豊穣祈願を見直し、削った方がいいと思ったけれど、時間をかけてでもプランを立てて、命を繋げるだけのもの、五穀を取り戻す運動をしていけば、本当の意味での神事も継承され、また本当の意味での生きた神歌が歌われるだろうと分かりました。

今は一般の人と、作物を作る人との間を繋ぐような役割が必要であると感じ、一軒家でレストラン(café&market「プランタール」)を経営しています。菜園を作り、そこで作った野菜や近隣の提携農家から届いた野菜を使ったお料理を提供しています。直売もやっていますし、ゆくゆくは家庭菜園を普及させていきたいと思っています。高齢化社会の中、シニア世代が作った野菜をお互いに分けあうことで、地域コミュニティも活性化しますし、先細りしていく年金頼りで、若い人たちのお荷物になってしまうような高齢化の構造を逆転できる。音楽の原点を見つめていくうちに、自ずと人間の原点に到達したという思いがあります。種を植えてから実り、またその種を植えてそれが芽を出すまでを見ていると、絶対の真実がそこにありますから。

(江口由美)

<作品情報>

『津軽のカマリ』(2018年 日本 104分)

監督・製作・撮影・編集: 大西功一(『スケッチ・オブ・ミャーク』)

出演:初代 高橋竹山、二代目 高橋竹山、高橋哲子、西川洋子他

2019年1月11日(金)~シネ・リーブル梅田、1月12日(土)京都シネマ、今冬〜元町映画館ほか全国順次公開