『バツイチは恋のはじまり』主演のダニー・ブーン トークレポート《フランス映画祭2014》

『バツイチは恋のはじまり』主演のダニー・ブーン トークレポート《フランス映画祭2014》

(2014年6月30日 東京有楽町・朝日ホールにて)

《フランス映画祭2014・観客賞受賞作》

(Fly Me to the Moon 2012年 フランス 1時間44分)

監督:パスカル・ショメイユ

出演:ダイアン・クルーガー、ダニー・ブーン、アリス・ポル、ロベール・プラニョル、ジョナタン・コアン

2014年9月20日(土)~ヒューマントラストシネマ有楽町、シネ・リーブル梅田、シネ・リーブル神戸、11月~京都シネマ 他全国順次公開

★公式サイト⇒ http://www.batsu-koi.com/

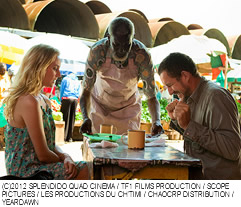

(C)2012 SPLENDIDO QUAD CINEMA / TF1 FILMS PRODUCTION / SCOPE PICTURES / LES PRODUCTIONS DU CH'TIMI / CHAOCRP DISTRIBUTION / YEARDAWN

★ダニー・ブーン、コメディアン本領発揮!

こんなダイアン・クルーガー見たことない!クール・ビューティも破顔の爆笑コメディ!!

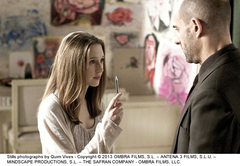

家系的に1度目の結婚は必ず失敗するというジンクスを抱えたイザベル(ダイアン・クルーガー)は、10年も同棲中の恋人との結婚を成功させるため、誰でもいいから偽装結婚してバツイチになろうとする。そこで選んだ相手がツアーガイドのジャン=イヴ(ダニー・ブーン)だったが、中々離婚できずに悪戦苦闘するという物語。お話に無理があるだろうと思って見たら、とんでもない!パリからデンマークへ、さらにケニアやモスクワへとワールドワイドのロケも魅力的だが、何と言ってもお人好しジャン=イヴを演じたダニー・ブーンの美女イザベルに翻弄されまくる“困ったチャン”ぶりが可笑しい!

家系的に1度目の結婚は必ず失敗するというジンクスを抱えたイザベル(ダイアン・クルーガー)は、10年も同棲中の恋人との結婚を成功させるため、誰でもいいから偽装結婚してバツイチになろうとする。そこで選んだ相手がツアーガイドのジャン=イヴ(ダニー・ブーン)だったが、中々離婚できずに悪戦苦闘するという物語。お話に無理があるだろうと思って見たら、とんでもない!パリからデンマークへ、さらにケニアやモスクワへとワールドワイドのロケも魅力的だが、何と言ってもお人好しジャン=イヴを演じたダニー・ブーンの美女イザベルに翻弄されまくる“困ったチャン”ぶりが可笑しい!

特に、ケニアでのライオンに遭遇するシーンや歯医者さんでのシーンや脱毛のシーンなどは傑作!行く先々で繰り広げられる二人の珍道中を見ているうちに、いつしか「自分にとっての本当の幸せとは何か」を考えさせられる。イザベルのどんな嫌がらせにも寛大に応えるジャン=イヴの一途さがいい。「気持ち良く心の底から笑えるのが一番!」というダニー・ブーンの品のいいコメディセンスが心に響く、傑作コメディだ。

特に、ケニアでのライオンに遭遇するシーンや歯医者さんでのシーンや脱毛のシーンなどは傑作!行く先々で繰り広げられる二人の珍道中を見ているうちに、いつしか「自分にとっての本当の幸せとは何か」を考えさせられる。イザベルのどんな嫌がらせにも寛大に応えるジャン=イヴの一途さがいい。「気持ち良く心の底から笑えるのが一番!」というダニー・ブーンの品のいいコメディセンスが心に響く、傑作コメディだ。

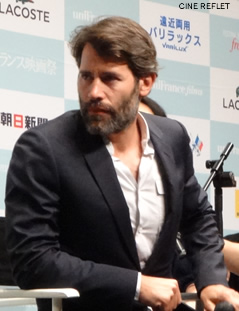

2014年6月30日、東京有楽町にある朝日ホールにて開催された《フランス映画祭2014》のクロージングを飾った本作は、上映後に主役のダニー・ブーンが登壇して、増々会場は大盛り上がり! 観客の質問にもジョークで切り返すあたりは、さすがだ!

――― オープニングセレモニーに登壇されなかったので、来日できないのかと心配しましたが?

――― オープニングセレモニーに登壇されなかったので、来日できないのかと心配しましたが?

フランスから日本へ車で来たものですから、ちょっと時間が掛かってしまいました(笑)

――― コメディの王様と言われているダニー・ブーンさんですが、本作への出演理由は?

やっぱダイアン・クルーガーでしょう!? 他にどんな理由があると言うんです?(笑)

とにかくシナリオが面白くて!ラブコメも好きですが、パスカル・ショメイユ監督の作品へのアプローチの仕方や映画の撮り方が好きでしたので、出演したいと思いました。それに、今回シネマスコープによる撮影だったり、フランスだけでなくケニアやモスクワへ行ったりととても大変でしたが、素晴らしく美しい映像や、エレガントなユーモアで綴られているころが良かったです。

――― お好きなシーンは?

面白かったのは歯科院でのシーンですね(笑)。顔にいっぱいメイクされましたが。ワンマンショーでは体を使って笑わせることが多いので、それを映画に取り入れることができました。それと、髪の毛を失くしてしまうシーンです(笑)。

――― ジャン=イヴみたいに、女性にどんな身勝手なことをされても平気ですか?

もし私の妻が脱毛剤を使ったら、やはり怒るかな?20年前だったら、彼みたいに優しかったけどね(笑)。

――― 理想とする笑いのとり方とは?

――― 理想とする笑いのとり方とは?

心からくる笑いが一番好きです。言葉による笑いと体によるものとを結び付けるのが重要だと思います。リアリティのある状況を演じないと心から笑えません。そのためには、心のこもった人間味を出していかなければなりません。そのシチュエーションをリアルに生きることが笑いに繋がると信じています。下品なことを言って笑いをとるのは好きではありません。子供が笑ってくれるかどうかが私の基準です。

――― ライオンが登場するシーンは?

最初ライオンと一緒に出演して下さいと言われましたが、ライオンが「イヤだ!」と言ったので別々に撮影しました(笑)。いくら調教師が優秀でも、もしもの事が起きると、テイクの度に交代の俳優を用意しなければなりませんからね(笑)。

ケニアのセレンゲティ国立公園での撮影でした。宿泊していたロッジの近くにヒョウの家族が住んでいるので注意するよう言われていたので、ダイアンにもその事を伝えたのですが、彼女は「また冗談ばっかり言って!」と本気にしなかったんです。ところが、夜ダイアンがシャワーを使おうとしたら、そこにヒョウが待っていたんです。「ヒョウに会ったら叫ばず、背中を向けるな」と教えられていたので、彼女はそのまま後ずさりして無事でした。ヒョウの方も、裸のダイアンに興味なかったようです(笑)。ボクもヒョウの前を通ったのですが、大きなネコだと思って気付きませんでした(笑)。

その後も、サファリカーが火事になったり、灌木の中で道に迷ったりと、いろんなことが起こって、大変なロケでした。

――― マサイ族の人たちについて?

セリフのあるマサイ族の酋長役の人は、フランス語ができる弁護士で、演劇学校へ行って勉強した人なんですが、彼が一番NGを出していました。言葉の通じない他のマサイ族の方が上手に演じていました(笑)。

――― 監督もされていますが、製作意欲は?また、役者として出演する時のポイントは?

――― 監督もされていますが、製作意欲は?また、役者として出演する時のポイントは?

監督として大切なことはアイデアを出すことです。そのためにはシナリオに時間をかけること。1年~2年ぐらいは物語やアイデアをずっと考えて温め続けています。

役者と監督との違いは、シナリオの読み手として面白いかどうかを判断できることです。自分の出番が何ページあるかと数えたりはしません、他の俳優さんのようにね(笑)。出番は少ないのにポスターでは一番前にしてくれとか、そんなことを言う俳優さんを後で教えますね(笑)。

物語が感動を与えられるか、笑えるか、監督がそれまでどんな作品を作ってきたかなどを考え、監督とシナリオの読み合いをして決めます。今まではいい監督と作品に恵まれてラッキーでした。これからも続くかどうか分かりませんが(笑)。

――― 監督経験のある役者は、物分かりが良く使いやすいとジャン=ポール・サロメ監督が仰ってましたが、ご自身は如何ですか?

監督をしてみて分かったことは、待機時間が長い理由です。待たされるからいい椅子を選んでおいた方がいいよと言われました。監督の経験があるので、自分の身を監督に任せようという気持ちになれます。さらに、編集の重要性を分かっているので、シーンとシーンの繋がりを重要視するようにもなるのです。

――― アドリブはどの程度入れるのですか?

割と沢山入れます。ジャン・ピエール=ジュネ監督の『ミックマック』の場合は、アドリブを制限されていました。クローズアップのシーンで、涙を流して下さいと言われたので流したら、監督が「反対側の頬で」と言われました(笑)。

終始冗談ばかり言って会場を沸かせていたダニー・ブーン。ダイアン・クルーガーが「ヒョウに気を付けろ」と言われても本気にしなかった理由がよくわかる。きっと撮影中もこの調子だったのだろう。毒舌で他者をけなしたり、下品なことを言ったりして笑いをとるのではなく、チャップリンのような悲哀を秘めた人物像で喜劇を演じられる役者のように感じた。心の底からこみあげる笑いで人々を魅了し、《フランス映画祭2014・観客賞》に輝いたのもうなずける作品だ。

(河田 真喜子)

『イヴ・サンローラン』主演のピエール・ニネ待望の初来日レポート

『イヴ・サンローラン』主演のピエール・ニネ待望の初来日レポート 揺るぎなき地位を築いた一流ブランドの創始者にして、世界で最も有名な伝説のファッションデザイナー、イヴ・サンローラン。彼の輝かしいキャリアと人生の、その光と影を描いた感動作『イヴ・サンローラン』は、今年1月本国フランスで公開するや、アカデミー賞を賑わせた『ゼロ・グラビティ』や『あなたを抱きしめるまで』を抜いて、初登場NO.1の大ヒットを記録しました。

揺るぎなき地位を築いた一流ブランドの創始者にして、世界で最も有名な伝説のファッションデザイナー、イヴ・サンローラン。彼の輝かしいキャリアと人生の、その光と影を描いた感動作『イヴ・サンローラン』は、今年1月本国フランスで公開するや、アカデミー賞を賑わせた『ゼロ・グラビティ』や『あなたを抱きしめるまで』を抜いて、初登場NO.1の大ヒットを記録しました。 ■ピエール・ニネからの挨拶

■ピエール・ニネからの挨拶 ■イヴ・サンローラン役を演じたきっかけは?

■イヴ・サンローラン役を演じたきっかけは? ■今回の役作りについて教えてください。

■今回の役作りについて教えてください。 ■この映画はイヴ・サンローラン財団の初公認映画ですが、彼の衣装を目にした時の印象は?

■この映画はイヴ・サンローラン財団の初公認映画ですが、彼の衣装を目にした時の印象は?

日本でも大人気ブランドの創始者、イヴ・サンローラン。若くしてモード界のトップに立ち、時代が大きく変わろうとした50年代後半から70年代にかけて、時代を先取りしたデザインで社会変革をファッション界から推進した先駆者でもある。それまでの女性のスタイルを根本から変えたパンツスタイルを生み出し、女性の社会進出と地位向上に貢献した。本作は、その天才的ファッションデザイナー、イヴ・サンローランの華麗なる人生の光と影を、公私共にパートナーだったピエール・ベルジェの視点から描いたラブストーリーである。

日本でも大人気ブランドの創始者、イヴ・サンローラン。若くしてモード界のトップに立ち、時代が大きく変わろうとした50年代後半から70年代にかけて、時代を先取りしたデザインで社会変革をファッション界から推進した先駆者でもある。それまでの女性のスタイルを根本から変えたパンツスタイルを生み出し、女性の社会進出と地位向上に貢献した。本作は、その天才的ファッションデザイナー、イヴ・サンローランの華麗なる人生の光と影を、公私共にパートナーだったピエール・ベルジェの視点から描いたラブストーリーである。 今回の映画製作には、ピエール・ベルジェ氏が全面協力し、イヴ・サンローラン財団所有の貴重なデザイン画や衣装が使用された、財団初公認作品ということにも注目が集まっている。また、イヴ・サンローランを演じたピエール・ニネは、持ち前のエレガントさと熱意が認められて起用され、ミステリアスな天才の人生を繊細に体現している。さらに、今回天才へのアプローチ役となったピエール・ベルジェを演じたギョーム・ガリエンヌ。二人とも国立劇団コメディ・フランセーズ在籍する俳優だが、ギョームの役者として人生の先輩としての貫録ある演技が、作品のクオリティを高める要因となっている。

今回の映画製作には、ピエール・ベルジェ氏が全面協力し、イヴ・サンローラン財団所有の貴重なデザイン画や衣装が使用された、財団初公認作品ということにも注目が集まっている。また、イヴ・サンローランを演じたピエール・ニネは、持ち前のエレガントさと熱意が認められて起用され、ミステリアスな天才の人生を繊細に体現している。さらに、今回天才へのアプローチ役となったピエール・ベルジェを演じたギョーム・ガリエンヌ。二人とも国立劇団コメディ・フランセーズ在籍する俳優だが、ギョームの役者として人生の先輩としての貫録ある演技が、作品のクオリティを高める要因となっている。 ―――「イヴ・サンローランに、ソックリ!!」ですが、俳優ピエール・ニネは「つけ鼻」?

―――「イヴ・サンローランに、ソックリ!!」ですが、俳優ピエール・ニネは「つけ鼻」? ――― イヴ・サンローラン財団から貸し出された、大量の本物の衣装と圧巻のファッションショーはどうやって実現!?

――― イヴ・サンローラン財団から貸し出された、大量の本物の衣装と圧巻のファッションショーはどうやって実現!? ――― ギョウム・ガリエンヌ起用については?

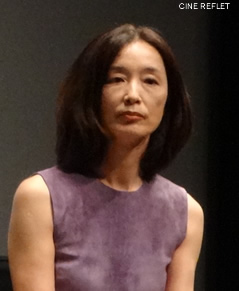

――― ギョウム・ガリエンヌ起用については? ――― 塚本さんはイヴ・サンローランの史実についてはご存知でしたか?

――― 塚本さんはイヴ・サンローランの史実についてはご存知でしたか?

『舞妓はレディ』

『舞妓はレディ』

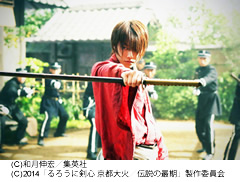

幕末から明治維新に渡る激動の時代を斬新なアクションと佐藤健演じる主人公剣心が大好評を博した『るろうに剣心』が、前作を超えるスケールの大きいアクション大作となってこの夏スクリーンに参上。その第一弾となる『るろうに剣心 京都大火編』が8月1日から全国公開され、大反響を呼んでいる。

幕末から明治維新に渡る激動の時代を斬新なアクションと佐藤健演じる主人公剣心が大好評を博した『るろうに剣心』が、前作を超えるスケールの大きいアクション大作となってこの夏スクリーンに参上。その第一弾となる『るろうに剣心 京都大火編』が8月1日から全国公開され、大反響を呼んでいる。

『柘榴(ざくろ)坂の仇討』

『柘榴(ざくろ)坂の仇討』