イ・ビョンホンが大阪ジョーを制圧!!『G.I.ジョーバック2リベンジ』大阪城スペシャルイベント

大阪城天守閣とファン1000人が青色に染まる!

「世界一熱い大阪のファンのみなさん、おおきに!!」

世界最強の刺客イ・ビョンホンが大阪ジョーを制圧!!

【大阪城イベント】

2013年5月29日(水)18:30~20:00 大阪城天守閣にて

登壇者:イ・ビョンホン、ジョン・M・チュウ監督、月亭八光(つきていはちみつ)

<取材来場>スチール30台、ムービー20台、記者・マスコミ関係合計100名/集まったファンの人数1000人(応募総数12000通)

『G.I.ジョーバック2リベンジ』が、6月7日(金)よりついに全国で先行公開致します!

公開に先駆け、前作に続き悪の組織〝コブラ〟の冷酷な暗殺者・ストームシャドーを演じるイ・ビョンホン(42歳)と監督を務めたジョン・M・チュウ(33歳)が、本作を引っ提げ日本にジョー陸!! 27日月曜日に東京都内で行われたジャパンプレミアに続き、全国4大都市(東京を含む、名古屋、大阪、福岡)を巡る大規模キャンペーンの一環として、ついに大阪にもジョー陸!悪の組織〝コブラ〟のイメージカラーでもあるブルーカーペットをひいてのセレモニー、特設ステージでは忍者が入り乱れてのアクション演出など、ハリウッド超大作に相応しいプレミアイベントが、大阪のシンボル大阪城天守閣前で行われました。

公開に先駆け、前作に続き悪の組織〝コブラ〟の冷酷な暗殺者・ストームシャドーを演じるイ・ビョンホン(42歳)と監督を務めたジョン・M・チュウ(33歳)が、本作を引っ提げ日本にジョー陸!! 27日月曜日に東京都内で行われたジャパンプレミアに続き、全国4大都市(東京を含む、名古屋、大阪、福岡)を巡る大規模キャンペーンの一環として、ついに大阪にもジョー陸!悪の組織〝コブラ〟のイメージカラーでもあるブルーカーペットをひいてのセレモニー、特設ステージでは忍者が入り乱れてのアクション演出など、ハリウッド超大作に相応しいプレミアイベントが、大阪のシンボル大阪城天守閣前で行われました。

この日、お昼過ぎに名古屋での舞台挨拶で大村愛知県知事との共演を果たしたイ・ビョンホンとジョン・M・チュウ監督は、イベント後すぐに直線距離で約130kmの移動をして大阪入り。大阪城の天守閣前では史上初めてハリウッド映画のイベント実施という事もあり、応募総数12000通の中から選ばれたファン1000名が集まり、関西ならではの熱気が会場を包んだ。

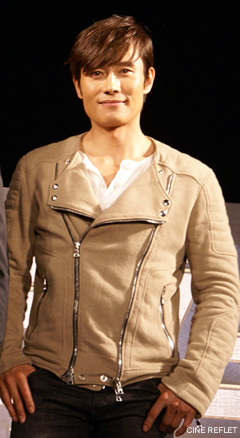

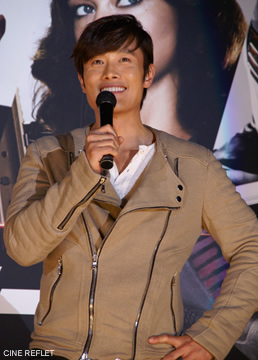

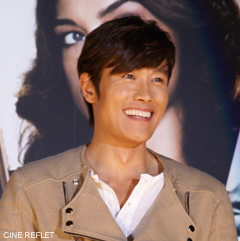

ブルーカーペット上に登場したイ・ビョンホンは、都内で行われたジャパンプレミアとは打って変わってベージュのジャケットにタイトなデニムというラフなスタイルで登場し、早朝から待ちわびたファンからは大きな歓喜の声が。サインや写真撮影に丁寧に応じるイ・ビョンホン、ジョン・M・チュウ監督のファンサービス、さらにド派手な忍者演出に会場のボルテージは急上昇。そんな熱気を帯びた会場の特設ステージで舞台挨拶がスタートし、集まった大阪のファンへの印象を聞かれるとイ・ビョンホンと監督は「日本で最も情熱的なファンのいるところ」と答え、熱狂的なファンの熱い歓迎に感動した様子。

ブルーカーペット上に登場したイ・ビョンホンは、都内で行われたジャパンプレミアとは打って変わってベージュのジャケットにタイトなデニムというラフなスタイルで登場し、早朝から待ちわびたファンからは大きな歓喜の声が。サインや写真撮影に丁寧に応じるイ・ビョンホン、ジョン・M・チュウ監督のファンサービス、さらにド派手な忍者演出に会場のボルテージは急上昇。そんな熱気を帯びた会場の特設ステージで舞台挨拶がスタートし、集まった大阪のファンへの印象を聞かれるとイ・ビョンホンと監督は「日本で最も情熱的なファンのいるところ」と答え、熱狂的なファンの熱い歓迎に感動した様子。

大阪城天守閣と、ファン1000人が"青一色"に!!

そしてフォトセッション時には謎の“コブラ”スイッチが登場。会場に集まったファンが一斉に青色のペンライトを振り、「ジー!アイ!ジョー!」の掛け声と共にイ・ビョンホンがスイッチを入れると、大阪城がなんとコブラカラーの青色にライトアップされ、<大阪城が大阪ジョー>になった。壮大なその姿にはイ・ビョンホン、ジョン・M・チュウ監督共に驚きの表情を浮かべた。

そしてフォトセッション時には謎の“コブラ”スイッチが登場。会場に集まったファンが一斉に青色のペンライトを振り、「ジー!アイ!ジョー!」の掛け声と共にイ・ビョンホンがスイッチを入れると、大阪城がなんとコブラカラーの青色にライトアップされ、<大阪城が大阪ジョー>になった。壮大なその姿にはイ・ビョンホン、ジョン・M・チュウ監督共に驚きの表情を浮かべた。

さらに先ほどド派手なアクションを披露したスネークアイズがステージに登場。しかし何か違和感が…歩き方もたどたどしく、背も小さい気が?おもむろにそのマスクを外すと、なんと前作からの大ファンで、関西を中心に活躍する月亭八光が。「イ・ビョンホンさん、こんばんは。握手させてもらってもいいですかぁ。」と突然イ・ビョンホンへ近づき、いよいよイ・ビョンホンと握手を行おうかと言うときには会場から大爆笑と悲鳴が起こった。

さらに先ほどド派手なアクションを披露したスネークアイズがステージに登場。しかし何か違和感が…歩き方もたどたどしく、背も小さい気が?おもむろにそのマスクを外すと、なんと前作からの大ファンで、関西を中心に活躍する月亭八光が。「イ・ビョンホンさん、こんばんは。握手させてもらってもいいですかぁ。」と突然イ・ビョンホンへ近づき、いよいよイ・ビョンホンと握手を行おうかと言うときには会場から大爆笑と悲鳴が起こった。

大阪らしい演出が飛び出した今回のイベントでは「休むまもなくアクションが続き、スカっと出来る事間違いなし。この夏、大阪のように最も熱い作品です。」と魅力を熱く語って締めくくり、大きな拍手の中で幕を閉じた。

――― 大阪の街や大阪のお客さんの印象は?

――― 大阪の街や大阪のお客さんの印象は?

イ・ビョンホン:大阪、おおきに!(日本語で) 何度来ても情熱的な大阪のファンにあえてうれしいです。良い意味でクレイジーな大阪のみなさんが大好きです。

監督:イ・ビョンホンから世界で一番熱いファンのいるところと聞いていたので、そのファンの前にこうして来れて最高だよ。

――― お二人のお気に入りのシーンはどこでしょうか?

イ・ビョンホン:クールで謎めいたストームシャドーのキャラクターが解き明かされます。彼の内に潜む怒りや苦悩などバックストーリーが描かれているから、そこが一番のおすすめだよ。ぜひ楽しんでほしいよ。

監督:ヒマラヤの山腹で忍者が飛び交うシーンだね。しかも3Dだから迫力がすごいんだ。イ・ビョンホンの腹筋が触れるくらい飛び出すからお楽しみに!

――― 日本の皆様へのメッセージをお聞かせください。

イ・ビョンホン:G.I.ジョー バック2リベンジはアクション超大作です。怒濤のアクションに休む暇もありません。そして、熱い夏を吹き飛ばすような爆発や破壊なども随所にちりばめられています。大阪のファンのように熱い作品です。ぜひ劇場で会いましょう。

2013年6月7日(金)より、TOHOシネマズ梅田他にて先行公開!(一部の劇場を除く)

★大阪プレミア上映舞台挨拶レポートはこちら

★ジョン・M・チュウ監督インタビューはこちら

★福岡セレモニー&舞台挨拶はこちら

【作品情報】

『G.I.ジョーバック2リベンジ』

(原題:G.I. Joe: Retaliation)

(2013年 アメリカ 1時間51分)

監督:ジョン・M・チュウ

出演:ブルース・ウィリス、ドウェイン・ジョンソン、イ・ビョンホン、チャニング・テイタム、レイ・パーク、エイドリアンヌ・パリッキ、D.J.コトローナ

2013年6月7日(金)TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば にて先行上映、6月8日(土)~全国ロードショー

★プレミア上映舞台挨拶レポートはこちら

★ジョン・M・チュウ監督インタビューはこちら

★公式サイト⇒ http://www.gi-j.jp/

(C)2013 Paramount Pictures. All Rights Reserved. Hasbro and its logo, G.I. JOE and all related characters are Trademarks of Hasbro and used with permission. All Rights Reserved.

(撮影:河田 真喜子)

例年より早い梅雨入りとなった日本列島に、爽やかな風を吹き込む『G.I.ジョー バック2リベンジ』出演のイ・ビョンホン(42)とジョン・M・チュウ監督(33)の来日キャンペーン。東京、名古屋に続き、大阪でのイベントに登場。夕方、「大阪城、GIジョー」とダジャレに乗じた大阪城でのイベントの後、梅田の映画館での舞台挨拶が行われた。ゲストのお二人は勿論、取材陣もファンの皆さんも大阪城から梅田へ大移動。10分遅れの登壇となったが、会場のお客様は熱狂的に大歓迎♪ さすが、イ・ビョンホンの人気は桁外れだ。

例年より早い梅雨入りとなった日本列島に、爽やかな風を吹き込む『G.I.ジョー バック2リベンジ』出演のイ・ビョンホン(42)とジョン・M・チュウ監督(33)の来日キャンペーン。東京、名古屋に続き、大阪でのイベントに登場。夕方、「大阪城、GIジョー」とダジャレに乗じた大阪城でのイベントの後、梅田の映画館での舞台挨拶が行われた。ゲストのお二人は勿論、取材陣もファンの皆さんも大阪城から梅田へ大移動。10分遅れの登壇となったが、会場のお客様は熱狂的に大歓迎♪ さすが、イ・ビョンホンの人気は桁外れだ。 ――― 最初のご挨拶

――― 最初のご挨拶 ――― 「おおきに」という日本語はどなたから習いましたか?

――― 「おおきに」という日本語はどなたから習いましたか? ――― スティーブン・ソマーズ監督からバトンを引き継いでプレッシャーもあったと思いますが、特に気を遣った点やこだわった点は?

――― スティーブン・ソマーズ監督からバトンを引き継いでプレッシャーもあったと思いますが、特に気を遣った点やこだわった点は? ――― 日本の印象は?東京とか京都とか大阪とか観光する時間はありますか?

――― 日本の印象は?東京とか京都とか大阪とか観光する時間はありますか? ――― イ・ビョンホンさんから最後のご挨拶を。

――― イ・ビョンホンさんから最後のご挨拶を。 大阪城での1時間半に及んだイベントに続いて梅田の映画館での舞台挨拶。確かに、大阪城でのイベント後半では少々お疲れ気味のイ・ビョンホンさん。映画館でのファンの熱狂的な「ビョンホンシー!!!」コールにエネルギーをもらったようで、いつものキラースマイルが戻っていた。ビョンホンファンの絶叫に近い歓声に、チュウ監督もびっくりして興奮気味。帰り際、ファンから差し出されたビョンホンうちわを監督が手に取り、「どうしてボクに?」と不思議そうな表情で会場を後にしていた。

大阪城での1時間半に及んだイベントに続いて梅田の映画館での舞台挨拶。確かに、大阪城でのイベント後半では少々お疲れ気味のイ・ビョンホンさん。映画館でのファンの熱狂的な「ビョンホンシー!!!」コールにエネルギーをもらったようで、いつものキラースマイルが戻っていた。ビョンホンファンの絶叫に近い歓声に、チュウ監督もびっくりして興奮気味。帰り際、ファンから差し出されたビョンホンうちわを監督が手に取り、「どうしてボクに?」と不思議そうな表情で会場を後にしていた。

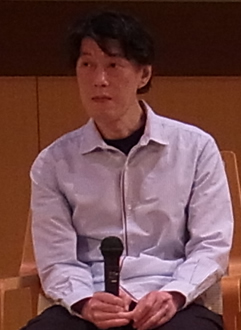

沖縄本島から東へ360キロ、那覇から飛行機で約1時間、船で13時間かかる南大東島。人口約1300人の島には高校がない。15の春を迎えた子ども達は、皆、家族と離れ、旅立たなければならない。“ボロジノ娘”は、島に実在する少女民謡グループ。毎年3月4日にボロジノコンサートが行われるが、中学を卒業する娘たちは、島の人達を前に「アバヨーイ(八丈島の方言で“さようなら”の意。卒業の春に父母へ贈る感謝の島唄)」という別れの唄を歌いきって、島を出ていく。主人公仲里優奈はボロジノ娘のメンバーの一人。島でさとうきび畑を営む父、優奈の姉や兄の高校進学とともに那覇に行ったまま島に帰ってこない母。15の春を迎えるまで1年間の優奈の成長を、父と娘の関係を軸に、家族の姿とともに描いていく珠玉の人間ドラマ。公開を前にキャンペーンで来阪した吉田監督からお話をうかがった。

沖縄本島から東へ360キロ、那覇から飛行機で約1時間、船で13時間かかる南大東島。人口約1300人の島には高校がない。15の春を迎えた子ども達は、皆、家族と離れ、旅立たなければならない。“ボロジノ娘”は、島に実在する少女民謡グループ。毎年3月4日にボロジノコンサートが行われるが、中学を卒業する娘たちは、島の人達を前に「アバヨーイ(八丈島の方言で“さようなら”の意。卒業の春に父母へ贈る感謝の島唄)」という別れの唄を歌いきって、島を出ていく。主人公仲里優奈はボロジノ娘のメンバーの一人。島でさとうきび畑を営む父、優奈の姉や兄の高校進学とともに那覇に行ったまま島に帰ってこない母。15の春を迎えるまで1年間の優奈の成長を、父と娘の関係を軸に、家族の姿とともに描いていく珠玉の人間ドラマ。公開を前にキャンペーンで来阪した吉田監督からお話をうかがった。 Q:南大東島を舞台にした映画をつくることになったきっかけは?

Q:南大東島を舞台にした映画をつくることになったきっかけは? Q:優奈の両親を演じた小林さんと大竹さんのキャスティングは?

Q:優奈の両親を演じた小林さんと大竹さんのキャスティングは? Q:小林さんが、この映画について、父と娘、現代場小津安二郎を観ている気持ちになったとパンフレットでコメントされていますね。

Q:小林さんが、この映画について、父と娘、現代場小津安二郎を観ている気持ちになったとパンフレットでコメントされていますね。 Q:2週間で撮影されたというわりに、一年間がとても丁寧に描かれていて、驚きました。

Q:2週間で撮影されたというわりに、一年間がとても丁寧に描かれていて、驚きました。 映画『はじまりのみち』日本映画界が誇る!! 原×細田×樋口3監督が映画への思いを語る

映画『はじまりのみち』日本映画界が誇る!! 原×細田×樋口3監督が映画への思いを語る 細田:

細田: 原:

原: 樋口:

樋口: ・日時:2013年6月3日(月)

・日時:2013年6月3日(月)  今年もG.W.は イタリア映画が熱い!

今年もG.W.は イタリア映画が熱い!

『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』樹木希林、齊藤監督舞台挨拶

『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』樹木希林、齊藤監督舞台挨拶 (2012年 日本 2時間)

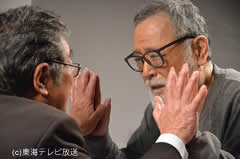

(2012年 日本 2時間) 仲代達矢が奥西を演じ、息子の無実を信じ続ける母タツノを樹木希林が演じた。製作陣は、ドキュメンタリー「司法シリーズ」を手がけてきた東海テレビ。事件発生当初から取材を続けてきた記録、証言を再検証し、みごたえのある作品となった。タイトルの約束とは、1987年から奥西の支援を始めた人権団体の川村(天野鎮雄)が、ようやく再審開始の決定がなされた2005年、面会室でガラス越しに奥西(仲代達矢)と手を合わせ「今度は晴れて、塀の外で握手しましょう、お互いしぶとく生きましょう」と約束をしたところからくる。このシーンで初めて見せる仲代の笑顔が印象的だ。

仲代達矢が奥西を演じ、息子の無実を信じ続ける母タツノを樹木希林が演じた。製作陣は、ドキュメンタリー「司法シリーズ」を手がけてきた東海テレビ。事件発生当初から取材を続けてきた記録、証言を再検証し、みごたえのある作品となった。タイトルの約束とは、1987年から奥西の支援を始めた人権団体の川村(天野鎮雄)が、ようやく再審開始の決定がなされた2005年、面会室でガラス越しに奥西(仲代達矢)と手を合わせ「今度は晴れて、塀の外で握手しましょう、お互いしぶとく生きましょう」と約束をしたところからくる。このシーンで初めて見せる仲代の笑顔が印象的だ。 監督:

監督: Q:

Q: Q:

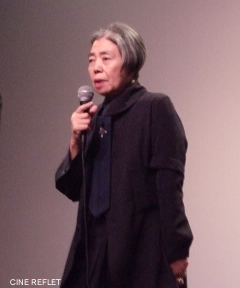

Q: 会場からの「希林さん、ぜひこれからも頑張ってください」とのエールの言葉に、樹木さんがにっこり微笑んで「そうもいかないのよね、病気を抱えて、もう70歳超えてね」とおどけて答えた後、「がんを告白してから、「大変ですね」とか「病気は大丈夫ですか」と言うわりには、皆さん、こきつかうんですよね(笑)。いい意味で生きていきたいと思います」と話されたのが印象に残った。作品についての感想をざっくばらんに観客に求め、意見交換しながら、当意即妙な答えで、会場の笑いをとったり、共感の輪を広げていく姿はさすがで、偉ぶらないお人柄がすてきだった。作品への深い理解に女優魂の懐の深さを感じ、印象深い取材になった。

会場からの「希林さん、ぜひこれからも頑張ってください」とのエールの言葉に、樹木さんがにっこり微笑んで「そうもいかないのよね、病気を抱えて、もう70歳超えてね」とおどけて答えた後、「がんを告白してから、「大変ですね」とか「病気は大丈夫ですか」と言うわりには、皆さん、こきつかうんですよね(笑)。いい意味で生きていきたいと思います」と話されたのが印象に残った。作品についての感想をざっくばらんに観客に求め、意見交換しながら、当意即妙な答えで、会場の笑いをとったり、共感の輪を広げていく姿はさすがで、偉ぶらないお人柄がすてきだった。作品への深い理解に女優魂の懐の深さを感じ、印象深い取材になった。

妊娠を機に心が離れてしまった夫と別れを決意するまでの妻の心の軌跡を描いた『ベルヴィル・トーキョー』。冒頭、「他に好きな女がいる」と言い放った夫ジュリアンを駅のホームで悲痛な表情で見つめる妻マリー。夫婦という親密な時を過ごした2人の関係が破綻した瞬間である。その後男は心を入れ替え、「僕も父親になりたい」と言って女の元に戻るが、次第に大きくなるお腹と共に募る夫への不信感。愛が失せたと実感する瞬間、瞬間を細やかに捉えた映像は、グレイッシュな冬の光がマリーの孤独を際立たせるように美しく映えて秀逸。

妊娠を機に心が離れてしまった夫と別れを決意するまでの妻の心の軌跡を描いた『ベルヴィル・トーキョー』。冒頭、「他に好きな女がいる」と言い放った夫ジュリアンを駅のホームで悲痛な表情で見つめる妻マリー。夫婦という親密な時を過ごした2人の関係が破綻した瞬間である。その後男は心を入れ替え、「僕も父親になりたい」と言って女の元に戻るが、次第に大きくなるお腹と共に募る夫への不信感。愛が失せたと実感する瞬間、瞬間を細やかに捉えた映像は、グレイッシュな冬の光がマリーの孤独を際立たせるように美しく映えて秀逸。 お花見にはまだ遠い春の嵐が吹き荒れる3月半ば、キャンペーンのため来日したエリーズ・ジラール監督は、初来日ということもあって京都観光の前に来阪し、インタビューに応えてくれた。折り紙で鶴を折ってくれる11歳の息子がいるという。主演のヴァレリー・ドンセッリとジェレミー・エルカイムの息子と同じ歳だ。監督自身が妊娠している時もシングルだったそうだが、この映画の主人公マリーとは違って、「愛の決別」という切羽詰まった状況ではなかったという。それにしても、妻の元から逃げるように心が離れてしまう夫の様子が、マリーの目を通して実感できる、ある意味怖い映画である。

お花見にはまだ遠い春の嵐が吹き荒れる3月半ば、キャンペーンのため来日したエリーズ・ジラール監督は、初来日ということもあって京都観光の前に来阪し、インタビューに応えてくれた。折り紙で鶴を折ってくれる11歳の息子がいるという。主演のヴァレリー・ドンセッリとジェレミー・エルカイムの息子と同じ歳だ。監督自身が妊娠している時もシングルだったそうだが、この映画の主人公マリーとは違って、「愛の決別」という切羽詰まった状況ではなかったという。それにしても、妻の元から逃げるように心が離れてしまう夫の様子が、マリーの目を通して実感できる、ある意味怖い映画である。 ――― マリーがジュリアンとの決別を決意するまでを描いているが、マリーの心の変化をポイントポイントで表現したシーンが素晴らしかった。特にバス停のシーンとか、ベルヴィルで彼を発見するシーンとか。これらは経験から?

――― マリーがジュリアンとの決別を決意するまでを描いているが、マリーの心の変化をポイントポイントで表現したシーンが素晴らしかった。特にバス停のシーンとか、ベルヴィルで彼を発見するシーンとか。これらは経験から? ――― 映画館の事務所で、マリーがふて腐れて悪態ついているシーンがとても面白かったが、あのシーンは笑いを狙っていたのか?またその理由は?

――― 映画館の事務所で、マリーがふて腐れて悪態ついているシーンがとても面白かったが、あのシーンは笑いを狙っていたのか?またその理由は? ――― 衣裳・カラーについて?

――― 衣裳・カラーについて? ・日時:2013年4月11日(木)

・日時:2013年4月11日(木)