(2014年10月22日(水)大阪ステーションシティシネマにて)

(2014年10月22日(水)大阪ステーションシティシネマにて)

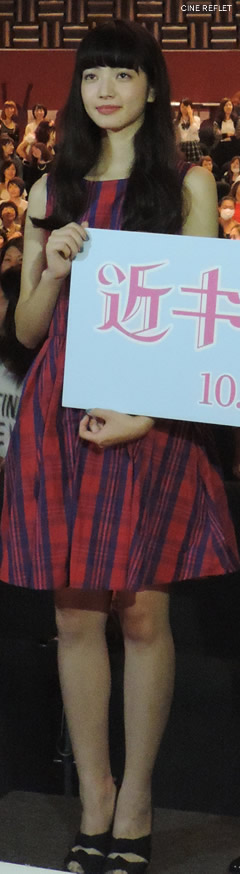

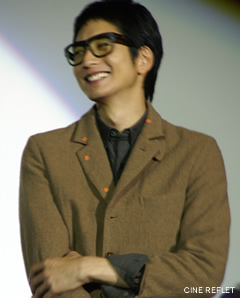

ゲスト⇒ 弟・進役:向井理(32歳)、姉・より子役:片桐はいり(51歳)

『男はつらいよ』みたいにシリーズ化あり?

“寅さん”“さくら”はどっち?

片桐はいりのテンションに振り回される向井理

適齢期を過ぎた姉と弟が、昭和の雰囲気の残る一軒家で暮らしながら、何かと文句を言いつつもお互いを思い遣る様が優しく温もりのある風情を醸し出す映画『小野寺の弟・小野寺の姉』。10月25日(土)公開を前に大阪ステーションシティシネマで開催された先行上映会で、主演の向井理と片桐はいりによる舞台挨拶が行われた。

★片桐はいりと向井理がまさかの姉弟になるなんて!?

先行上映会に集まった500人を超える向井理のファン(?)の前に二人が登場するや否や、劇場を揺るがすような歓声が沸き起こる。先に登場した片桐はいりが、出遅れた向井理に対し「早くおいで!」と言わんばかりに大きく腕を振る。ここでも“しっかり姉ちゃん”なんだ!「何で出てくるのが遅れたの?」と聞かれ、「上映後の舞台挨拶は初めてだったので、ちょっと怖かった」と。

先行上映会に集まった500人を超える向井理のファン(?)の前に二人が登場するや否や、劇場を揺るがすような歓声が沸き起こる。先に登場した片桐はいりが、出遅れた向井理に対し「早くおいで!」と言わんばかりに大きく腕を振る。ここでも“しっかり姉ちゃん”なんだ!「何で出てくるのが遅れたの?」と聞かれ、「上映後の舞台挨拶は初めてだったので、ちょっと怖かった」と。

「持って帰りたいと思うような可愛い向井君が見られます!」と映画を紹介する片桐。進と同じ黒縁メガネをかけた向井理に「いつまでメガネかけてんの?」と一喝。そこで会場からも「外して~!」という声が上がり、メガネを外す向井理。「キャ~可愛い!」とこれまた黄色い歓声。

★シリーズ化の可能性は?

★シリーズ化の可能性は?

恋におくての弟を気遣う姉と、姉に負い目を感じている弟、不器用な生き方しかできない二人の想いが何とも優しくて微笑ましい。「二人はこのまま独身なんだろうか?」という疑問から「シリーズ化の可能性は?」と聞かれ、「〈寅さん〉みたいに?向井君は〈さくら〉?」と言う片桐に、「性別逆だろう?」と向井。「いや、顔の形からしてそうなるんかな~と?毎回マドンナが出て来て向井君がフラれる?それじゃ向井君が〈寅さん〉みたい!」(笑)

★大阪の印象は?

★大阪の印象は?

向井は、「両親が関西出身なので子供の頃からよく遊びに来ていました。大阪湾で釣りをしたり、和歌山の白浜へ遊びに行ったり。最近ではこうしたキャンペーンや舞台で来ることが多いです。大阪はいろんなものをギュッと詰め込んだような濃い感じがする」と。一方片桐の方は、「母親が関西出身なのでしょっちゅう来ています。特に大衆演劇が大好きで、通天閣の辺りなどは日常的にうろついています。」と意外な発言。また「これって大阪をイメージした服装?」と向井に聞かれ、「嫌われないようこんな服着て来たら、逆効果だと言われ落ち込んでます。」(笑)とお茶目な目をキョロキョロさせてファンキーな表情で笑わせる片桐。まるでオモチャみたいな女優さんだ。

★何の除幕式?

★何の除幕式?

ここで、舞台中央に置かれた白い布をまとった物体の除幕式が行われた。「中に何が入ってるんだろう?西田監督が出てきたりして!?(笑)」と言いつつ片桐が赤い紐を引き、向井がそれを支える。ジャジャ~ン! 劇中でも登場した小野寺家のクリスマスツリーの登場!!イラストデザインの〈いぬんこ〉による二人の似顔絵が描かれたオーナメントがいっぱい飾られたツリー。「なんか不思議なツリー」と驚く向井。「私の歯まで丁寧に書いて下さっています」と、重要な意味を持つ〈より子〉の歯に注目した片桐。

★ 「全天候型」の映画!?

「全天候型」の映画!?

「こうして向井君と姉弟でいたり、撮影中もとても居心地のいい作品でした。どの層の家族の方に見て頂いても対応できる全天候型の映画になっています。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんと、お一人ずつ連れて何回でも見に来て下さいね。」と片桐はいり。

「西田監督が描き出す世界には悪い人は出て来ない。クセはあるけど憎めない人たちばかりです。日常のエッセンスを集めて物語を膨らませた、これが映画だなと思える作品です。この映画に出会えて本当に幸せだと思っています。いろんな人の気持ちを揺さぶり、心に残る作品だと思いますので、また見に来て下さい。」と向井理が舞台挨拶を締めくくった。

(河田 真喜子)

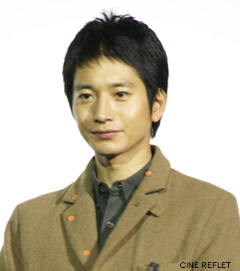

『小野寺の弟・小野寺の姉』

(2014年 日本 1時間54分)

(2014年 日本 1時間54分)

原作: 西田征史「小野寺の弟・小野寺の姉」(リンダパブリッシャーズ刊)

監督・脚本: 西田征史

出演:向井理、片桐はいり、山本美月、ムロツヨシ、寿美菜子、木場勝己、麻生久美子、大森南朋、及川光博

2014年10月25日(土)~新宿ピカデリー、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、ほか全国ロードショー!

(C)2014 『小野寺の弟・小野寺の姉』製作委員会

★作品紹介⇒ http://cineref.com/review/2014/09/post-430.html

★西田征史監督インタビュー⇒ http://cineref.com/report/2014/10/post-173.html

★公式サイト⇒ http://www.onoderake.com

公開を前に、“ナニワのギリシャ”として阿倍野にあるスパワールドのギリシャ風呂にて、公開記念イベントが実施されました。ゲストにはタレントの森脇健児さん、北京五輪シンクロ日本代表の青木愛さんが、それぞれ映画に登場する英雄ヘラクレス、女戦士アタランテに扮して登場。共にアスリート(?)目線で、【肉食系アクション】と銘打った今作についてトークを繰り広げました。

公開を前に、“ナニワのギリシャ”として阿倍野にあるスパワールドのギリシャ風呂にて、公開記念イベントが実施されました。ゲストにはタレントの森脇健児さん、北京五輪シンクロ日本代表の青木愛さんが、それぞれ映画に登場する英雄ヘラクレス、女戦士アタランテに扮して登場。共にアスリート(?)目線で、【肉食系アクション】と銘打った今作についてトークを繰り広げました。 劇中、ヘラクレスがピンチに陥る場面があることに引っ掛け、二人に訪れたピンチについて聞かれると、「ピンチなんてあったかな~?」とまたも男前な発言をする青木さん。すると何か思い出したようで、「シンクロの演技で使うノーズクリップ(鼻の留め具)が試合中に外れてしまって、パニックになりました!」と現役時代に体験したハプニングを披露しました。それに対し森脇さんは「夢がMORIMORI(SMAPと共演していたテレビ番組)が95年に終了して、それから京都に戻ってきて17年間ず~っとピンチの連続です。」としみじみと語っていました。

劇中、ヘラクレスがピンチに陥る場面があることに引っ掛け、二人に訪れたピンチについて聞かれると、「ピンチなんてあったかな~?」とまたも男前な発言をする青木さん。すると何か思い出したようで、「シンクロの演技で使うノーズクリップ(鼻の留め具)が試合中に外れてしまって、パニックになりました!」と現役時代に体験したハプニングを披露しました。それに対し森脇さんは「夢がMORIMORI(SMAPと共演していたテレビ番組)が95年に終了して、それから京都に戻ってきて17年間ず~っとピンチの連続です。」としみじみと語っていました。

■ アップリンク 提供

■ アップリンク 提供

★2014年9月28日(日)なんばパークシネマにて

★2014年9月28日(日)なんばパークシネマにて

――― 最初のご挨拶を。

――― 最初のご挨拶を。 ――― とてもホラー映画の舞台挨拶とは思えない雰囲気ですが…?

――― とてもホラー映画の舞台挨拶とは思えない雰囲気ですが…? ――― 1回見ただけでは分からないシーンがこの映画にはいっぱいあります。他にも思いつかれることは?

――― 1回見ただけでは分からないシーンがこの映画にはいっぱいあります。他にも思いつかれることは? ――― 愛之助さんは、気付かれた所はありますか?

――― 愛之助さんは、気付かれた所はありますか? 愛之助:

愛之助: ――― 最後のご挨拶を。

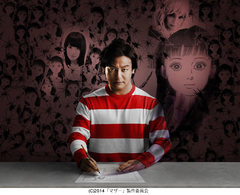

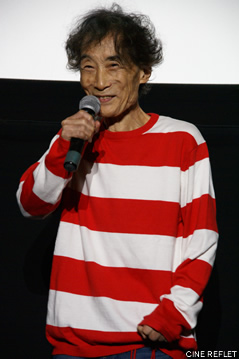

――― 最後のご挨拶を。 楳図かずお(片岡愛之助)の生い立ちを本にしようと担当編集者のさくら(舞羽美海)は初めて楳図家を訪れ、独特な「ウメズ・ワールド」グッズで囲まれた自宅の中で、母親イチエ(真行寺君枝)の不思議なパワーを感じる。調査のため楳図かずおの生まれ故郷を訪れ、イチエに関する忌まわしい過去が明らかになると同時に、楳図かずおの近親者やさくらの身辺で次々と恐ろしいことが起こっていく……。

楳図かずお(片岡愛之助)の生い立ちを本にしようと担当編集者のさくら(舞羽美海)は初めて楳図家を訪れ、独特な「ウメズ・ワールド」グッズで囲まれた自宅の中で、母親イチエ(真行寺君枝)の不思議なパワーを感じる。調査のため楳図かずおの生まれ故郷を訪れ、イチエに関する忌まわしい過去が明らかになると同時に、楳図かずおの近親者やさくらの身辺で次々と恐ろしいことが起こっていく……。