~「聞いて下さい」母の訴えが背中を押した、核を選んだ人類の今を辿る旅~

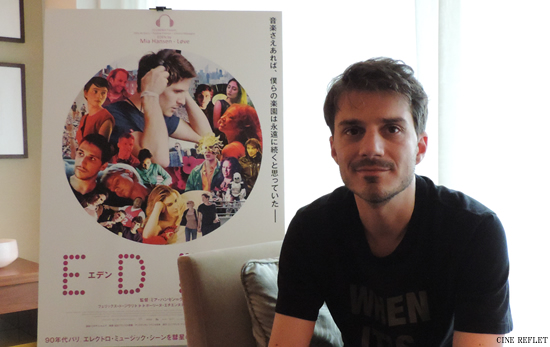

しっかり者の大島優子主演映画『ロマンス』監督&サプライズゲスト記者会見

しっかり者の大島優子主演映画『ロマンス』監督&サプライズゲスト記者会見

ゲスト:タナダユキ監督、大倉孝二(桜庭洋一役)

・(2015年 日本 1時間37分)

・監督・脚本:タナダユキ

・出演:大島優子、大倉孝二、野嵜好美、窪田正孝、西牟田恵

・2015年8月29日(土)~ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル梅田、京都シネマ、9月5日(土)~シネ・リーブル神戸 ほか全国順次公開

・公式サイト⇒ http://movie-romance.com/

・コピーライト: (C)2015 東映ビデオ

元AKB48メンバーの大島優子主演映画は、新宿と箱根を往復する特急ロマンスカーに乗務するアテンダント女性の成長物語。ひょんなことから怪しい映画プロデューサーと名乗る男と箱根の名所を巡りながら、それまでの生き方を見つめ直して、前向きな気持ちになっていく。怪しい映画プロデューサー・桜庭を演じた大倉孝二と、母親との関係に悩む実年齢と同じ26歳の鉢子を演じた大島優子との掛け合いが、これまた絶妙で笑える! 大人の男性としてリードしようとする桜庭を全く信頼しない鉢子。ボケとツッコミ漫才の“箱根湯けむり珍道中”を見ているようだが、そこに人生をやり直そうとするふたりの心境の変化を感じとることができる。

【STORY】

特急ロマンスカーでアテンダントをしている26歳の鉢子(大島優子)は、今日も同棲している彼(窪田正孝)にお小遣いを渡して出勤。ドジな後輩(野嵜好美)の失敗もさり気なくフォローし、テキパキと車内販売の仕事をこなすしっかり者。そんな鉢子が万引をした男・桜庭(大倉孝二)を捕まえたことから、変なオッサンと箱根をめぐる羽目になる。鉢子は、男にだらしない母親と高校卒業以来疎遠になっていた。一方、桜庭は、度重なる資金繰りの不調で妻子にも去られ、借金取りに追われる“人生崖っぷち”状態の映画プロデューサーだった。二人が晩秋の箱根を巡る内に、幼い頃の思い出が甦る鉢子と、不甲斐ない自分と向き合う桜庭。二人とも過去を振り返りながら、それまでの自分と決別して前へ進もうとする。

特急ロマンスカーでアテンダントをしている26歳の鉢子(大島優子)は、今日も同棲している彼(窪田正孝)にお小遣いを渡して出勤。ドジな後輩(野嵜好美)の失敗もさり気なくフォローし、テキパキと車内販売の仕事をこなすしっかり者。そんな鉢子が万引をした男・桜庭(大倉孝二)を捕まえたことから、変なオッサンと箱根をめぐる羽目になる。鉢子は、男にだらしない母親と高校卒業以来疎遠になっていた。一方、桜庭は、度重なる資金繰りの不調で妻子にも去られ、借金取りに追われる“人生崖っぷち”状態の映画プロデューサーだった。二人が晩秋の箱根を巡る内に、幼い頃の思い出が甦る鉢子と、不甲斐ない自分と向き合う桜庭。二人とも過去を振り返りながら、それまでの自分と決別して前へ進もうとする。

8月29日の公開を前に来阪したタナダユキ監督の合同記者会見が行われた。そこに、急遽東京から駆け付けた大倉孝二が飛び入り参加。鉢子の前に突然現れた怪しい男とは違い、ナイーブさを感じさせる色白のスレンダーボディ。思わぬ嬉しいゲストに取材陣も湧き立った。箱根のガイドブックを見ながら脚本を書いたというタナダユキ監督と、大島優子との共演がとても楽しみだったという大倉孝二。作品に込めた思いや撮影秘話などについて、それぞれに語ってもらった。

【大島優子について】

――― 大島優子さんに対するそれまでのイメージや、当て書の部分は?

監督:子供の頃に憧れていたアイドルのお姉さんという感じでした。とても明るくてキラキラしているけど、どこか憂えを感じさせる。何でもできるけど何でもやらされる、本人にしか分からない大変さもあるんだろうなと思っていました。

監督:子供の頃に憧れていたアイドルのお姉さんという感じでした。とても明るくてキラキラしているけど、どこか憂えを感じさせる。何でもできるけど何でもやらされる、本人にしか分からない大変さもあるんだろうなと思っていました。

当て書の部分は、何でもテキパキとできるところや、足が速いところ、他は想像して書いていました。

大倉:大島さんは、足、マジで速いんで、大変でしたよ、逃げ切るの(笑)

――― 大倉さんは大島優子さんに対して?

大倉:僕は、失礼ながらアイドルということしか知りませんでした。「AKB48」もたまにテレビで見るくらいで、真ん中でとても綺麗な娘が踊っているなという印象しかなかったですね。それが、会ってすぐに「前から知ってる!」みたいな雰囲気になって、普通にダベってました。

監督:ここに大島さんがいたら、多分一番しっかりしていると思います(笑)。

大倉:どこでもそうなのか知らないけど、“アイドル大島優子”を演じているというところは見たことなかったですね。

監督:一番若いスタッフにでも誰に対しても変わらない態度で接していました。

――― 最初、大島さんとの共演を聞いた時の感想は?

――― 最初、大島さんとの共演を聞いた時の感想は?

大倉:なんか面白くなりそう!と思いました。

――― 体格も性格も対称的なふたりでしたが、撮影する際に工夫したことは?

監督:工夫というより、限られた時間の中でどれほど自由に動いてもらえるかなと考えました。自由に好き勝手にやってもらえればと。

大倉:本読みでも、10分くらいで「もう終わりです」と監督が言われたので、スタッフが慌てて「いやいやいや」と止めたほどです。「もういいです。後は本番でやって下さい」とね。

――― 車の中の二人の会話が面白かったのですが、緊張した?

大倉:まったく無かったすね。打ち合わせも練習もなかったです。

――― 絶妙な掛け合いに笑わされましたが?

大倉:たまたまですね(笑)。

【脚本と演出について】

――― 「脚本協力」とクレジットされている向井康介さんは、どんな協力だったのですか?

監督:鉢子と映画プロデューサーの二人が箱根へ行って帰ってくるという、大まかなプロットの部分です。それに私が肉付けしていったのです。

――― 映画プロデューサーのモデルはいるの?

監督:特にいないです。私自身がプロデューサーを胡散臭いと思っているので(笑)、未だにどんな仕事をしているのかよく分かっていないのです。いろんな人たちをミックスさせて桜庭という人物像を創り上げました。本当に、監督より個性的な人が多く、そんな人たちといると、自分が常識人だと思えてくるほどです。

――― 鉢子と桜庭との出会いのシーンについて?

――― 鉢子と桜庭との出会いのシーンについて?

監督:桜庭にとっては逃げる日だったので、鉢子が捨てた手紙を利用して、映画のプロデューサーらしく自分でストーリーをこしらえて、一緒に「母を探す」行動に出たのです。

大倉:そんな説明初めて聞いた!(笑)

監督:何も考えていない訳ではないんです。説明するのがイヤなんです、野暮に思えるから。

――― 細かな演出はしないんですか?

監督:一切しません。脚本を渡して好きにやってもらった方がいい。

――― 役者としてはやりにくいのでは?

大倉:いろんな監督さんがいらっしゃるので、その人の船に乗ったら従うだけです。説明がなくてもあんまり不安にはならなかったです。監督は言葉にしなくても「それでいいんだ」という顔をしていたので。

――― ラブホテルでのシーンについて?

監督:最初からそういう感じで撮ろうと思っていました。桜庭の中の男性としての欲望とは別に、若い女の子に泣かれてしまい、抱きしめてからの展開は、桜庭の中ではかなり混乱していたであろうと(笑)。

――― 監督からの説明もなく、脚本通りされたのですか?

大倉:理解しようとしても難しいですからね。

監督:あんまり言い過ぎると固まってしまうので、何も言わずに自由にやってもらった方が、新しい発見があるからいいんです。

――― ラストシーンにちょっと疑問を感じたのですが?

監督:最初からそういう構成でした。たまたま出会った鉢子と桜庭ですが、一緒に過ごすうちに、鉢子の母親へのわだかまりを落ち着いて考えられるようになり、最後は鉢子の笑顔で終わらせたいと思っていました。でも、母親を見掛けてすぐに母親を許す気にはなれないと思うので、ちょっと間を置いてからあのようなラストにしました。

――― それが鉢子が成長した姿だったんですね?

監督:そうです。

【鉢子と親子関係について】

――― オリジナル脚本ということですが、主人公・鉢子の26歳という年齢は、タナダ監督にとって曖昧さや不安定感というものがありましたか?

監督:あったと思います。それまで“若い”というだけで許されていたことが段々と許されなくなる。今の年齢から見ればまだまだ若いと思えますが、当時は“若い”とは感じられませんでした。あまりにも一般常識もなく、できないことが多過ぎたり、また母が姉を産んだ年齢なのに自分が母親になるなんて無理だわ、「やばい!」と思ってました。

――― 26歳という年齢的なリミットを感じていたのですか?

監督:リミットは感じていませんでしたが、とても母親になる自信がないという焦りを感じていました。

――― 大倉さんは鉢子のような20代半ばの曖昧さとかありましたか?

――― 大倉さんは鉢子のような20代半ばの曖昧さとかありましたか?

大倉:個人的にはフラれたりバイトがダメになったり、周りの人たちが少しずつ映像に出だして「俺はもう諦めなければいけないのかな?」と思ったり、かなり腐った状態でした。でも、26歳~27歳の時が一番大きな転換期だったように思います。野田秀樹さんや三谷幸喜さんの舞台に出させて頂いたり、映画『ピンポン』に出演したりとね。

――― 親と子の関係や子供をうまく育てられなかったという思いが作品の中にあるが、監督もそんな難しさを感じているのですか?

監督:意識している訳ではないけど、「家族ってやっかいだな」と思っている部分はあります。どんなにひどい親でも捨てきれないとか、逆の立場では、私自身親の望み通りの人間に育ってないので、何だか面倒くさいなとかね。

――― 「親だから」といって許してしまうところもあるが?

監督:今回、私は桜庭の年齢に近いのですが、鉢子に対しては、まだ子供ですが親のことが理解できる立場でもあるので、子供だからといって親を責めていい年齢ではないよね、と気付き始めた時の苦しさがあります。桜庭に関しては、親としての不甲斐なさや、子供を嫌いになれないという親の感情を、今の年齢だから入れられたのかなと思います。

【箱根について】

――― 関西の人にはあまりなじみのない箱根ですが、ロケ地について?

監督:実は私も箱根は初めてだったんです(笑)。都心から1時間ちょっとで行けるので、いつでも行けると思って全然行ったことがなかったんですよ。今回は時間がなかったので、脚本はガイドブック見て書きました(笑)。行ったことのあるプロデューサーに、ここは1日で移動できる距離なのかと聞いてみたり、後はロケハンで決めればいいやというふうに思ったり、自分で脚本書いている強みですね。

監督:実は私も箱根は初めてだったんです(笑)。都心から1時間ちょっとで行けるので、いつでも行けると思って全然行ったことがなかったんですよ。今回は時間がなかったので、脚本はガイドブック見て書きました(笑)。行ったことのあるプロデューサーに、ここは1日で移動できる距離なのかと聞いてみたり、後はロケハンで決めればいいやというふうに思ったり、自分で脚本書いている強みですね。

大倉:ホント、ベタですからね。ガイドブックに載っている所しか出て来ないですからね(笑)。

――― 小田急電鉄からのオファーなのかと思いましたよ?

監督:いえいえ、こちらからお願いしたのです。最初小田急電鉄へ電話した時、たまたま受けて下さった広報の鈴木さんという方の奥様がロマンス号のアテンダントをされていて、「アテンダントに光を当てて下さって嬉しいです」と仰って下さり、撮影が実現しました。小田急さんに断られていたら、今ここで取材を受けることもなかったでしょう。

大倉:箱根はとてもいい所ですよ。

――― 今、火山活動の影響で観光客も減っているようですが?

監督:早く収束してほしいですね。でも、箱根へ行けない間は、この映画で見て箱根を楽しんで頂きたいです。

(河田 真喜子)

『世界で一番いとしい君へ』オリジナル付箋 プレゼント!

■ 募集人員: 3 名様

■ 締切:2015年9月6日(日)

2015年8月29日(土)~ シネマート心斎橋

9月19日(土)~ 京都みなみ会館

10月 ~ 元町映画館 全国順次公開

★公式サイト⇒ http://www.itoshiikimi-movie.info/

『世界で一番いとしい君へ』

テコンドー選手を目指していたデスと、アイドルを夢見ていたミラ。17歳という若さで親になった2人は、息子アルムと3人でかけがえのない家族になった。16歳になったアルムは、成長が急速に進む先天性早老症のため、身体年齢は80歳を超えている。治療費を稼ぐため必死に働くデスとミラだったが、息子と共に明るさを失わずに生きてきた。そんな彼らの人生がテレビ番組で紹介され、それまで限られた世界しか知らなかったアルムにドキドキする“事件”が起こり始める。だがアルムに残された時間はわずかだった…。

テコンドー選手を目指していたデスと、アイドルを夢見ていたミラ。17歳という若さで親になった2人は、息子アルムと3人でかけがえのない家族になった。16歳になったアルムは、成長が急速に進む先天性早老症のため、身体年齢は80歳を超えている。治療費を稼ぐため必死に働くデスとミラだったが、息子と共に明るさを失わずに生きてきた。そんな彼らの人生がテレビ番組で紹介され、それまで限られた世界しか知らなかったアルムにドキドキする“事件”が起こり始める。だがアルムに残された時間はわずかだった…。

映画『群盗』『超能力者』など“美しきオーラ”で圧倒的な存在感を示してきたカン・ドンウォンが初の父親役に挑戦し、子供よりも子供っぽい無邪気な姿とあふれ出る父性愛を表情豊かに表現。ドラマ「オールイン運命の愛」などで輝きを放ってきたソン・ヘギョは、優しい笑顔で家族をしっかりと包み込む母親役を好演している。また『スキャンダル』『女優たちへ』のイ・ジェヨン監督は、過去作とは全く趣を変えた軽快なテンポの本作で、観る者の心に温かな癒しと深い余韻を運び込んでくれる。

監督:イ・ジェヨン 原作:「どきどき僕の人生」キム・エラン著(クオン)

キャスト:カン・ドンウォン、ソン・ヘギョ、チョ・ソンモク、ペク・イルソプ、イ・ソンミン、キム・ガプス

原題:두근두근 내 인생

2014年/韓国/カラー/117分 配給:ツイン

© 2014 ZIP CINEMA All Rights Reserved.

2015年8月29日(土)~ シネマート心斎橋、 9月19日(土)~ 京都みなみ会館、 10月~ 元町映画館 全国順次公開

(プレスリリースより)

『天空の蜂』特製ウェットティッシュ プレゼント!

■ 募集人員: 5 名様

■ 締切:2015年9月11日(金)

2015年9月12日(土)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、ほか全国ロードショー

★公式サイト⇒ http://tenkunohachi.jp/

9月12日(土)より全国公開の映画『天空の蜂』。ベストセラー作家・東野圭吾が1995年に発表した同名長編小説を原作に、最新鋭にして日本最大のヘリコプター〈ビッグB〉を乗っ取り、原子力発電所の真上に静止させるという“原発テロ”事件と、その危機に立ち向かう人々の8時間の攻防を描く本作。原発を題材にしたテーマ性や物語のスケールの大きさから長年“映像化不可能”とされていましたが、この度ついに映画化が実現!メガホンをとるのは、『20世紀少年』シリーズや『悼む人』を手掛ける堤幸彦監督。そして江口洋介、本木雅弘と、日本を代表する実力派俳優の二人が初共演を果たす他、仲間由紀恵、綾野剛をはじめ、邦画界を担う豪華キャストが集結した、今年最も注目のサスペンス・アクション超大作です!

9月12日(土)より全国公開の映画『天空の蜂』。ベストセラー作家・東野圭吾が1995年に発表した同名長編小説を原作に、最新鋭にして日本最大のヘリコプター〈ビッグB〉を乗っ取り、原子力発電所の真上に静止させるという“原発テロ”事件と、その危機に立ち向かう人々の8時間の攻防を描く本作。原発を題材にしたテーマ性や物語のスケールの大きさから長年“映像化不可能”とされていましたが、この度ついに映画化が実現!メガホンをとるのは、『20世紀少年』シリーズや『悼む人』を手掛ける堤幸彦監督。そして江口洋介、本木雅弘と、日本を代表する実力派俳優の二人が初共演を果たす他、仲間由紀恵、綾野剛をはじめ、邦画界を担う豪華キャストが集結した、今年最も注目のサスペンス・アクション超大作です!

この度、映画の公開を記念して、暑い夏の熱い映画の後もスッキリ!!「天空の蜂」特製ウェットティッシュをご用意いたしました。

『天空の蜂』

【ストーリー】

1995年8月8日。最新鋭の超巨大ヘリ《ビッグB》が、突然動き出し、小学生を乗せたまま、福井県にある原子力発電所「新陽」の真上に静止した!遠隔操縦によるハイジャックという驚愕の手口を使った犯人は〈天空の蜂〉と名乗り、“日本全土の原発破棄”を要求。従わなければ、大量の爆発物を搭載したヘリを原子炉に墜落させると宣言する。

1995年8月8日。最新鋭の超巨大ヘリ《ビッグB》が、突然動き出し、小学生を乗せたまま、福井県にある原子力発電所「新陽」の真上に静止した!遠隔操縦によるハイジャックという驚愕の手口を使った犯人は〈天空の蜂〉と名乗り、“日本全土の原発破棄”を要求。従わなければ、大量の爆発物を搭載したヘリを原子炉に墜落させると宣言する。

機内の子供の父親であり《ビッグB》を開発したヘリ設計士・湯原(江口洋介)と、原発の設計士・三島(本木雅弘)は、上空に取り残された高彦の救出と、日本消滅の危機を止めるべく奔走するが、政府は原発破棄を回避しようとする。

その頃、《ビッグB》と原発を開発した錦重工業総務課に勤める三島の恋人・赤嶺(仲間由紀恵)は、周囲に家宅捜索の手が伸びる中、密かに恋人の無事を祈っていた。一方、事件現場付近で捜査にあたる刑事たちは、《ビッグB》を奪った謎の男・雑賀(綾野剛)の行方を追跡。聞き込みを続けるうちに、衝撃の真相へと辿り着いていく――

出演:江口洋介 本木雅弘 仲間由紀恵 綾野剛 國村隼 柄本明 佐藤二朗 向井理 石橋蓮司

監督:堤 幸彦

原作:東野圭吾「天空の蜂」講談社文庫 脚本:楠野一郎 音楽:リチャード・プリン

制作:オフィスクレッシェンド 企画/配給:松竹 ©2015「天空の蜂」製作委員会

2015年9月12日(土)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、ほか全国ロードショー

(プレスリリースより)

『この国の空』荒井晴彦監督インタビュー

『この国の空』荒井晴彦監督インタビュー

・(2015年 日本 2時間10分)

・原作:高井有一(「この国の空」新潮文庫刊)

・脚本・監督:荒井晴彦(脚本:『ヴァイブレーター』『共喰い』『さよなら歌舞伎町』など)

・出演:二階堂ふみ、長谷川博己、工藤夕貴、富田靖子、石橋蓮司、奥田瑛二

・公開:2015年8月8日(土)~テアトル新宿、丸の内TOEI、テアトル梅田、イオンシネマ京都桂川、シネ・リーブル神戸、ほか順次公開

・公式サイト⇒ http://kuni-sora.com/

・コピーライト: (C)2015「この国の空」製作委員会

日本映画を代表する脚本家・荒井晴彦氏が、近く公開される『この国の空』で『身も心も』以来17年ぶりにメガホンを取った。芥川賞作家・高井有一の同名小説を出版当時に読み、「映画にしたい」と考え長年温めてきた。“戦後70年”で日の目を見ることになり、プロデューサーから「自分で監督すれば」と言われて監督したという。

日本映画を代表する脚本家・荒井晴彦氏が、近く公開される『この国の空』で『身も心も』以来17年ぶりにメガホンを取った。芥川賞作家・高井有一の同名小説を出版当時に読み、「映画にしたい」と考え長年温めてきた。“戦後70年”で日の目を見ることになり、プロデューサーから「自分で監督すれば」と言われて監督したという。

戦時下、空襲激しい東京、母(工藤夕貴)と暮らす19歳の娘・里子(二階堂ふみ)と、隣に住む妻子を疎開させている男・市毛(長谷川博己)との“垣根越しの恋”を描く、荒井氏らしい情念の映画。

戦争末期、男たちは戦場へ駆り出され、里子は激しくなる空襲を複雑な思いで眺めていた。「いつ死ぬか分からないのだから、仲良く暮らそう」と、里子は、食糧不足であえぐ中転がり込んできた叔母と母親がいさかいを繰り返す度に諭していた。誰もがある覚悟を持って生きていた時代。若い身空で恋も知らずに死ぬことは堪らなく不安なことだろう。そんな里子が、隣家に住む妻子持ちだがバイオリンを弾く素敵な男性に惹かれたのは自然なこと。「普段だったら、妻子ある男性の家に娘一人を行かせはしませんよ。だけど、今は娘をお願いします、という気持ちもある。」という、母親の言葉は重い。

「戦争が終わるのを望まない女もいた、そのこと自体が戦争がもたらす不幸だ」と語る荒井晴彦監督の、反戦の意が込められた作品でもある。

――― 脚本家・荒井晴彦はすでに確立している存在だが、映画化の決め手になったのは?

荒井晴彦氏:原作の出版当時(83年)に読んで、ヒロイン里子が神社で男に抱きつくところの画が浮かんだんです。原作者の高井さんに会って“原作を下さい”ってお願いしたら快諾してもらいました。

――― 17年ぶりに自分で監督したのは?

荒井晴彦氏:7年前に脚本書いて、根岸(吉太郎)監督に脚本を見せた時は「いい脚本だけど、誰が見るの?」って言われました。だから、プロデューサーに監督について相談したら「自分でやれば」と言われて。

荒井晴彦氏:7年前に脚本書いて、根岸(吉太郎)監督に脚本を見せた時は「いい脚本だけど、誰が見るの?」って言われました。だから、プロデューサーに監督について相談したら「自分でやれば」と言われて。

――― 根岸監督にはどう答えたのか?

荒井晴彦氏:いい脚本なら撮りたいと思わないのかと。興行のこと言うくせに当てたことないじゃないかと思ったけど、言いませんでした。撮影所育ちの監督は自分から企画を出さない人が多いですね。

――― 荒井さんは撮影所に所属したことがない?

荒井晴彦氏:ありません。日活出身と思われていますけどね。

――― 脚本家・荒井晴彦氏と映画監督は時に対立する?

荒井晴彦氏:監督はシナリオは自分のために書かれるべきだと思っているようです。脚本家は映画に向かって書いているんですけどね。映画に奉仕するけど監督には奉仕しない。監督と脚本家は対等だと思っています。日本は監督主義だから困ることがありますが…。

――― この映画の現場ではどうだったか?

荒井晴彦氏:どうしても“監督”と呼んでしまうようだけど「絶対、監督と呼ぶな」とスタッフみんなに言ったんです。「脚本を担当した」と言うけど、「監督を担当した」とは言わない。よく見かける「監督・脚本」誰それというクレジット、監督が脚本も書きました、みたいな。この映画のクレジットは「脚本・監督」になっています。アメリカでは“Written and Directed by”(脚本、監督)です。私は雑誌をやっているけど、「監督・脚本」とあるのは「脚本・監督」に直します。

――― 監督が荒井脚本を手直しして揉めることはある?

荒井晴彦氏:三度ありました。脚本を手直ししたらいけないと言っている訳ではありません。でも、手直しする時は脚本家に直させたらいいと思います。脚本家に無断で直すなと言っているんです。

――― その点では、溝口健二監督が脚本家の依田義賢に何十回も書き直させたのは正しい監督と脚本家のあり方?

荒井晴彦氏:そうなりますね。何十回はいやですけど。

――― 17年ぶりの監督となると、忘れていることもあったのでは?

荒井晴彦氏:確かに、なかなか(監督としての)勘が戻らなかったですね。監督はいろんなことを決めなきゃいけないし、どこかで妥協しなきゃいけないですからね。

――― 終戦直前の苦しい時代のホームドラマということだが?

荒井晴彦氏:戦争が終わって嬉しくないと思った女の子を撮りたかったんです。2年前の『戦争と一人の女』でもありましたが、人間は自分に向かって爆弾を落とすB29でも、美しいと思ってしまう。爆弾でいつ死ぬか分からない中での里子のロストバージンの話です。彼女には“終戦から始まる戦いがある”ということです。

荒井晴彦氏:戦争が終わって嬉しくないと思った女の子を撮りたかったんです。2年前の『戦争と一人の女』でもありましたが、人間は自分に向かって爆弾を落とすB29でも、美しいと思ってしまう。爆弾でいつ死ぬか分からない中での里子のロストバージンの話です。彼女には“終戦から始まる戦いがある”ということです。

――― あの時代にしては、けっこう食べるシーンが多かったようだが?

荒井晴彦氏:原作にはもっといろいろなシーンがありますが、食べるシーンが多くなりましたね。東京は焼け野原になったと思われているけど、焼けなかった所もあったんですよ。大空襲の映画はこれまでたくさんあって、被害があったことばかりが描かれてきました。空襲被害の映画は、工藤夕貴が出た今井正監督の『戦争と青春』(91年)でも十分描かれています。

――― 昨年の『さよなら歌舞伎町』(荒井晴彦氏脚本、廣木隆一監督)で、荒井晴彦氏健在を実感したが、この映画はちょっとテイストが違うように思った。

荒井晴彦氏:「幅広なんだけどね」と言いたくなることもあります。『さよなら歌舞伎町』はオリジナルと言われているけど、“グランドホテル”ですよ。三谷幸喜の『有頂天ホテル』も“グランドホテル”って言っていたようだけど。今や、三谷幸喜と張り合っているかも(笑)。

――― キネマ旬報脚本賞を5回受賞して、最多受賞の大脚本家・橋本忍氏に並んだ。荒井さんの監督作品は当然、注目の的だが?

荒井晴彦氏:川瀬陽太という役者にメールで、「『幻の湖』(橋本忍初監督=失敗作の評価)にならないように」と突っ込まれました。

――― これから映画にしたいシナリオは?

荒井晴彦氏:たくさんあります。数本? いやあシナリオ出来ているだけで7 ~ 8本はありますね。最近は若い脚本家が出てこないしね。

――― 集団的自衛権で随分きな臭い時代となってきたが、『この国の空』で警告を?

荒井晴彦氏:いやあ、映画は無力です。反戦映画はいっぱい作られてきたけど、戦争は無くならない。それにしても、60年安保の時は30万人は集まった学生・市民・労働者たちが、今は当時の10分の1程度。今の若者たちはどこで何やってるんでしょうねえ。

(安永 五郎)

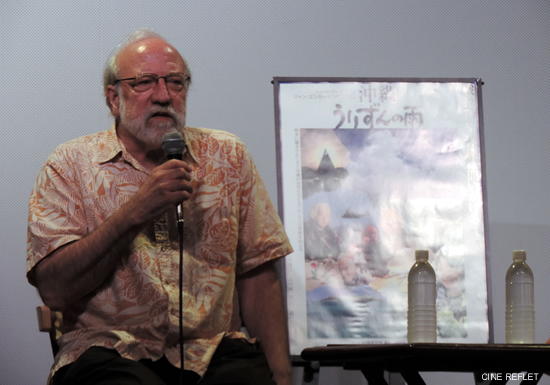

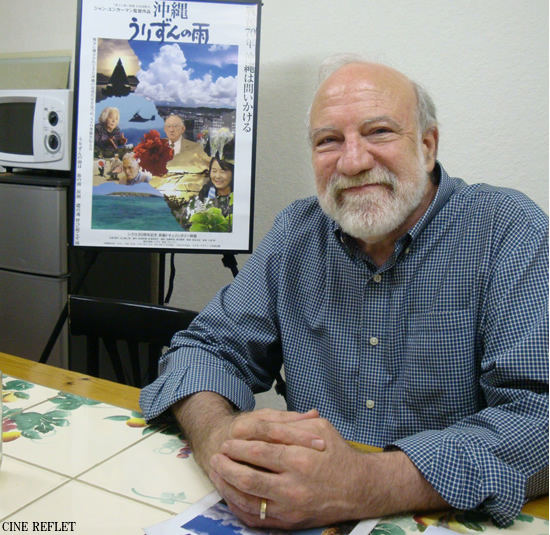

戦後70年、沖縄は問いかける『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督インタビュー

戦後70年、沖縄は問いかける『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督インタビュー

(2015年7月15日(水) 大阪十三 シアターセブンにて)

・インターナショナルタイトル:The Afterburn

・2015年 日本 2時間28分

・監督:ジャン・ユンカーマン(『老人と海』『映画 日本国憲法』)

・シグロ30周年記念作品

・公式サイト⇒ http://okinawa-urizun.com/

・コピーライト:(C)2015 SIGLO

・公開情報:2015年6月20日(土)~東京・岩波ホール、沖縄・桜坂劇場、 8月8日(土)~第七藝劇場、近日~京都シネマ、神戸アートビレッジセンター ほか全国順次公開

【トークショーのお知らせ】

・日 時:2015年8月9日(日)15:30の回上映後

・ゲスト:ジャン・ユンカーマン監督

「うりずん」とは、「潤いはじめ」(うるおいぞめ)を語源とし、冬が終わって大地が潤い、草木が芽吹く3月頃から、沖縄が梅雨の入る5月くらいまでの時期を指す言葉だそうだ。丁度、太平洋戦争末期の熾烈を極めた沖縄戦の時期とも重なり、戦争経験者は元より戦後生まれの人でも、その頃になると体調を崩す人が多いと言われる。

毎年8月15日の終戦記念日が近づくと、新聞・テレビなどでも太平洋戦争にまつわる特集が組まれ、犠牲者への哀悼の意を示すと共に、悲劇を繰り返さぬ誓いを新たにしてきた。だが、果たして太平洋戦争と戦後の歩みについて、私たちは正確な情報を得てきたのだろうか。「真の平和を求め、不屈の戦いを続けている沖縄の人々の尊厳を描いた」映画『沖縄 うりずんの雨』で捉えられた沖縄の歴史と現状は、見る者の眼を開かせ、大いに刺激を与えてくれる。アメリカ・沖縄双方からの公平な視点、分かりやすい4部構成、説得力のある豊富な資料映像や証言など、今までにない強烈な発信力を持つドキュメンタリー映画に、ひたすら圧倒されてしまった。

毎年8月15日の終戦記念日が近づくと、新聞・テレビなどでも太平洋戦争にまつわる特集が組まれ、犠牲者への哀悼の意を示すと共に、悲劇を繰り返さぬ誓いを新たにしてきた。だが、果たして太平洋戦争と戦後の歩みについて、私たちは正確な情報を得てきたのだろうか。「真の平和を求め、不屈の戦いを続けている沖縄の人々の尊厳を描いた」映画『沖縄 うりずんの雨』で捉えられた沖縄の歴史と現状は、見る者の眼を開かせ、大いに刺激を与えてくれる。アメリカ・沖縄双方からの公平な視点、分かりやすい4部構成、説得力のある豊富な資料映像や証言など、今までにない強烈な発信力を持つドキュメンタリー映画に、ひたすら圧倒されてしまった。

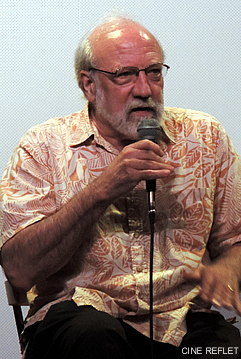

アメリカ人のジャン・ユンカーマン監督は、1975年頃から沖縄に強い関心を持ち、武器を持たない文化の沖縄に憧れて「空手」を習い、沖縄文化を紹介する活動もしていたという。武器に頼る文化のアメリカとは対称的なところに魅力を感じて、いつかは沖縄の映画を撮りたいと。戦後60年の2005年には、世界の知識人12人へのインタビューを基に日本国憲法を検証した『映画 日本国憲法』の撮った際に、平和憲法に守られた本土と、米軍基地のある沖縄との矛盾を感じて、本作を撮ろうと思ったそうだ。

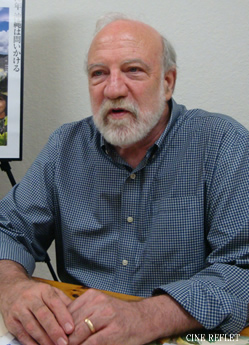

東京では6月20日から公開されて大反響を呼んでいる。大阪での8月8日の公開を前に来阪したジャン・ユンカーマン監督がインタビューに応えてくれた。「沖縄への想いが深いので、この映画の公開は緊張しています。一生に一回しか撮れない映画です。」という言葉通り、誠実な人柄は作品にも表れている。

【映画化の理由について】

――― この作品を撮ろうと思った一番の理由は?

――― この作品を撮ろうと思った一番の理由は?

沖縄以外にも日本各地に米軍基地はありますが、沖縄ほど広い土地を占領しているところはありません。主権国家では在り得ないことなのです。さらに、『映画 日本国憲法』(2005)を作った時、沖縄ほど日本国憲法9条が矛盾する所はないと思いました。本土は平和憲法に守られているが、沖縄はそうではなく軍事の国…その矛盾に気付いた時からこの映画を撮ろうと思っていたんです。《理由その1》

――― 平和という観点からの矛盾ですね?

その通りです。

――― 沖縄本土復帰間もない頃、米兵の相談に応じておられたそうですが、具体的には?

ベトナム戦争終結間もない頃、反戦の意志を持つ米兵が軍法会議にかけられた時の法律相談や、支援活動の手伝いです。

――― 沖縄のプラスの一面として文化・芸術に対する思いは?

その頃、米兵向けの新聞を作って沖縄の歴史や文化を紹介する活動をしていました。私は沖縄の文化に憧れていて、武器を捨てた民族性をとても尊敬していました。武器を持たない空っぽの手で戦う「空手」を習っていたこともあります。武器に頼る文化のアメリカと、武器を持たない文化の沖縄とは対称的ですが、そこに魅力を感じて沖縄の映画を作りたいと思ったのです。《理由その2》

――― 沖縄戦はアメリカの人々にとって特別な戦闘だったのでしょうか?

沖縄戦について書かれた本がベストセラーになったこともあります。太平洋上の他の島での戦闘より戦闘期間も長いし、アメリカ兵の負傷者も多く、PTSDになった兵士が何万人もいたのです。資料映像を見ていても、時間が経つにつれて米兵が絶望的な表情に変わっていくのがよく分かるんですよ。

――― それほど壮絶で悲惨な戦いだったんですね?

彼らはプロフェッショナルな兵士ではなく、普通の一般市民だったんです。そういう意味では沖縄の人々と同じ立場なんです。戦争に巻き込まれて悲惨な経験をし、70年経った今でも思い出すだけで涙ぐんでしまう。米兵も沖縄の人々も苦しみを抱えたまま生きているんです。戦争がもたらす悲劇は、戦争が終わった今でも続いています。そこに反戦の意味が込められています。《理由その3》

彼らはプロフェッショナルな兵士ではなく、普通の一般市民だったんです。そういう意味では沖縄の人々と同じ立場なんです。戦争に巻き込まれて悲惨な経験をし、70年経った今でも思い出すだけで涙ぐんでしまう。米兵も沖縄の人々も苦しみを抱えたまま生きているんです。戦争がもたらす悲劇は、戦争が終わった今でも続いています。そこに反戦の意味が込められています。《理由その3》

【4部構成について】

――― 最初から「沖縄戦」「占領」「凌辱」「明日へ」の4部構成にしようと思ったのですか?

最初から分けて撮ろうとは思ってなかったのですが、“沖縄戦”と“米軍による占領”と“その後”の3つの時代を描きたいとは考えていました。今の沖縄の現状を見ているとそれまでの経緯が見え辛いように思います。最初から丁寧に描くつもりで70年というスパンに取り掛かりました。70年はとても長いので、それまでに積み重ねられてきた中からエピソードをピックアップして強調しようと思っていました。去年の春ぐらいから編集し始めたのですが、4部構成にしようと決めたのは今年の2月ぐらいです。エピソードを並べただけでは語り口に違和感があったので、4つに分けて、それぞれに焦点を当てて編集するようにしました。特に3部の「凌辱」は全体のテーマにもなることなので、歴史の一部として取り扱うことはしませんでした。

最初から分けて撮ろうとは思ってなかったのですが、“沖縄戦”と“米軍による占領”と“その後”の3つの時代を描きたいとは考えていました。今の沖縄の現状を見ているとそれまでの経緯が見え辛いように思います。最初から丁寧に描くつもりで70年というスパンに取り掛かりました。70年はとても長いので、それまでに積み重ねられてきた中からエピソードをピックアップして強調しようと思っていました。去年の春ぐらいから編集し始めたのですが、4部構成にしようと決めたのは今年の2月ぐらいです。エピソードを並べただけでは語り口に違和感があったので、4つに分けて、それぞれに焦点を当てて編集するようにしました。特に3部の「凌辱」は全体のテーマにもなることなので、歴史の一部として取り扱うことはしませんでした。

――― 1年かけて編集したからこそ、分かりやすい作品になったのですね?

私はいつも編集が遅いので(笑)。全体的にナレーターが引っ張って行くのではなく、当事者の話でつなぐようにしました。インタビュー時間だけも80時間ありました。各人のインタビューの中から各部のテーマに即したものを抜粋していくのですが、その際、内容が重複するような文言を削ったり、同じようなケースでは問題意識が薄められないようにバッサリと切ったりして、効果的な編集をしたつもりです。4時間位に編集できた時に2作品に分けようかとも思ったのですが、より確実に伝えるためには短縮する方が効果的だと考えました。結果2時間28分の1本の作品に仕上がったのです。

――― 思いが強い程つい盛り込みがちですが、よく思い切れましたね?

そんなもんです、映画を作るということは。

――― 沖縄とアメリカの双方から公平に描かれていますが、資料映像はどこから?

資料映像はアメリカの公文書館にあったものを、沖縄県とNHKがコピーして持って帰ったもので、沖縄の公文書館にあります。100時間以上ありますが、誰でも見られるものです。

【インタビュー取材について】

――― アメリカ人の証言者は独自にリサーチされたのですか?

1995年に起きた12歳少女レイプ事件の犯人の一人、ロドリコ・ハープについては、6~7ヶ月位かけて調べて彼の弁護士を通じてオファーしました。中々承諾を得られませんでしたが、私がこの春まで勤めていた早稲田大学の教授という立場で手紙を書いたら、彼が信頼してくれてすぐに承諾してくれました。

――― ハープはどういう心境でインタビューに応じたのでしょうか?

インタビューに答えることは自分のためになると言っていました。カメラの前であの事件のことを語ることは、彼なりに過去へ決着を付けられると思ったのでしょう。

――― ハープにとってもあの事件は悪夢だったと言っていますが、主犯格の人はインタビューに応じていませんね?

同じように探したのですが、ダメでした。彼の母親とは連絡がついたのですが、「自分のことはどこで何をしているのか話さないでほしい」と言っていたそうです。

――― 沖縄戦の二人の元米軍兵士へは退役軍人協会を通じてオファーしたのですか?

いえ、アメリカのリサーチャーが直接連絡をとってお願いしました。レナード・ラザリック氏もドナルド・デンカー氏も、ストリート・ジャーナルのドキュメンタリー番組に出演されていたんです。いろんなドキュメンタリーを見た中で、この二人が一番良心的な話し方をしていたし、また話し慣れていたのも大きな理由です。ラザリック氏は小学校などで沖縄戦のことを語り継いでいて、デンカー氏は沖縄戦の本も出版されています。二人とも沖縄戦についてとても詳しい上に、自分の気持ちを整理して語れる人達なのです。

いえ、アメリカのリサーチャーが直接連絡をとってお願いしました。レナード・ラザリック氏もドナルド・デンカー氏も、ストリート・ジャーナルのドキュメンタリー番組に出演されていたんです。いろんなドキュメンタリーを見た中で、この二人が一番良心的な話し方をしていたし、また話し慣れていたのも大きな理由です。ラザリック氏は小学校などで沖縄戦のことを語り継いでいて、デンカー氏は沖縄戦の本も出版されています。二人とも沖縄戦についてとても詳しい上に、自分の気持ちを整理して語れる人達なのです。

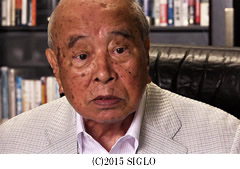

――― 元日本兵の近藤一さんの証言について?

シグロ作品で『ガイサンシーとその姉妹たち』(2007)というドキュメンタリー映画の中で、彼は中国の慰安所について証言していました。その時「日本兵は沖縄の人々を中国と同じ第3世界の人々として見下していた」という事を聞いていたので、それを思い出して今回も証言してもらいました。

――― 沖縄の人々は、日本兵からも米兵からも見下されていたんですね。それが「凌辱」という言葉につながっていく訳ですね?

そこが重要なポイントなんです。沖縄の人々がそのことを主張しても、“被害者意識”がそう言わせていると思われがちですが、元日本兵の近藤さんが言うと真実として受け止めてもらえるんです。

――― 中国で多くの慰安所ができた経緯は知っていますが、それが沖縄にもあったとは意外でした。

沖縄本島をはじめ小さな島にもあり、全部で146ヶ所もあったそうです。

【沖縄の現状と平和を希求する心】

――― 今後の沖縄基地問題について、アメリカでの関心度は?

沖縄に対する関心が少しずつではありますが高まってきています。大学の先生や活動家が辺野古への基地移設に反対する呼びかけが強くなってきています。元兵士による団体も声明を出しています。帰還兵の中には沖縄のことを大事に思っている人が多いのです。米軍は沖縄を戦利品のように扱っているかもしれませんが、一人一人の兵士はそうは思っていません。沖縄戦の元兵士たちがツアーを組んで沖縄にやって来た時、先ず驚いたことは、「まだこんなに基地があるのか?」ということでした。

沖縄に対する関心が少しずつではありますが高まってきています。大学の先生や活動家が辺野古への基地移設に反対する呼びかけが強くなってきています。元兵士による団体も声明を出しています。帰還兵の中には沖縄のことを大事に思っている人が多いのです。米軍は沖縄を戦利品のように扱っているかもしれませんが、一人一人の兵士はそうは思っていません。沖縄戦の元兵士たちがツアーを組んで沖縄にやって来た時、先ず驚いたことは、「まだこんなに基地があるのか?」ということでした。

――― 沖縄の基地はアジアでも一番大きいのですか?

アジアでは韓国と日本に常態的に米軍基地がありますが、空軍基地としては沖縄の基地が一番大きいです。兵士と軍属合せて年間約5万人のアメリカ人が沖縄に駐留しています。戦後70年の間には350万人ですよ。

――― 沖縄の人々は反戦への強い意識を持って生きておられるように感じたのですが?

日本で唯一、地上戦が集中して行われた所ですからね。沖縄戦の終戦記念日の6月23日には、摩文仁に代表されるような大きな慰霊祭だけではなく、集団自決のあったチビチリガマのような集落や沢山の人々が犠牲になった町など至る所で慰霊祭が行われています。それほど沖縄では多くの犠牲者が出て、戦場となったことを意味しているのです。そして、若い世代に確実に語り継がれているので、皆が反戦への強い意識を持って生きていると思います。

日本で唯一、地上戦が集中して行われた所ですからね。沖縄戦の終戦記念日の6月23日には、摩文仁に代表されるような大きな慰霊祭だけではなく、集団自決のあったチビチリガマのような集落や沢山の人々が犠牲になった町など至る所で慰霊祭が行われています。それほど沖縄では多くの犠牲者が出て、戦場となったことを意味しているのです。そして、若い世代に確実に語り継がれているので、皆が反戦への強い意識を持って生きていると思います。

――― 戦争中の日本と今の日本とを比較して思うことは?

根本的に比較にはならないと思います。今の日本は軍国主義を強要しても誰も言う事を聞かないでしょう。一般住民が集団自決したチリチリガマのような狂った愛国心につながる事態にはならないと思います。ただ、過去の戦争で起こした事件を認めず、無かったことにしようとする姿勢は問題です。沖縄の人々は慰霊祭の度に、過去の戦争を思い出し、語り継ごうとしています。だからこそ平和を希求する想いが強く、戦争に反発する気持ちがより一層強いのです。

根本的に比較にはならないと思います。今の日本は軍国主義を強要しても誰も言う事を聞かないでしょう。一般住民が集団自決したチリチリガマのような狂った愛国心につながる事態にはならないと思います。ただ、過去の戦争で起こした事件を認めず、無かったことにしようとする姿勢は問題です。沖縄の人々は慰霊祭の度に、過去の戦争を思い出し、語り継ごうとしています。だからこそ平和を希求する想いが強く、戦争に反発する気持ちがより一層強いのです。

――― 英題「The Afterburn」の意味は?

沖縄では、慰霊祭の時でも絶えず戦闘機が飛び交っています。常に戦争を身近に感じながら生活しているので、戦争を忘れたくても忘れられないのです。「The Afterburn」とは、トラウマが解消しない限り傷はどんどん深くなっていく、という意味なんです。米軍基地という問題がある限り、沖縄の人々が心から平和を享受することは不可能なんです。

――― それが沖縄の現実なんですね?

その通りです。

(河田 真喜子)