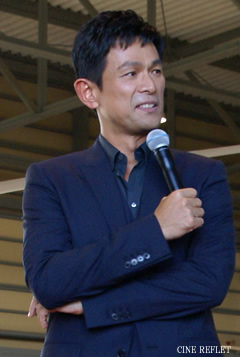

『高野聖』中村獅童舞台挨拶

『高野聖』中村獅童舞台挨拶

(2015年9月23日(水・祝) MOVIX京都にて)

・原作:泉鏡花『高野聖』

・脚本&演出:坂東玉三郎、石川耕士

・出演:坂東玉三郎、中村獅童、中村歌六

・公開日:『高野聖』2015年9月26日(土)~10月2日(金)

・料金:一般2,100円/学生・小人15,00円

・コピーライト:『高野聖』宣伝写真©篠山紀信

・公式サイト: http://www.shochiku.co.jp/cinemakabuki

・公開劇場:札幌シネマフロンティア、MOVIX利府、MOVIX仙台、MOVIXつくば、MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野、MOVIX伊勢崎、MOVIXさいたま、MOVIX三郷、MOVIX川口、109シネマズ菖蒲、MOVIX柏の葉、東劇、MOVIX亀有、MOVIX昭島、109シネマズ二子玉川、MOVIX橋本、109シネマズ湘南、MOVIX清水、ミッドランドスクエアシネマ、MOVIX三好、109シネマズ四日市、MOVIX京都、神戸国際松竹、MOVIXあまがさき、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾、MOVIX堺、MOVIX倉敷、MOVIX日吉津、MOVIX周南、福岡中洲大洋

~修行僧の高潔さに妖力を封じた女と、美しい女を追慕する修行僧の恋心~

シネマ歌舞伎のために新たな映像を盛り込んだ『高野聖』の楽しみ方を、中村獅童が紹介。

10年前、初めて観たシネマ歌舞伎『野田版鼠小僧』(第1弾)に爆笑してしまった。野田秀樹による脚本・演出の面白さに加え、山田洋次監督による映像監修は歌舞伎役者の普段とは違う超個性的なキャラを際立たせ、アップや俯瞰のアングルを駆使した映像に大興奮した覚えがある。そのシネマ歌舞伎も最新作『三人吉三』で第22弾となる。過去に製作されたシネマ歌舞伎を毎月1週間限定で上映されているのが、《月イチ歌舞伎》。9月26日(土)~10月2日(金)に上映されるのは、『海神別荘』と『高野聖』。その内の『高野聖』の舞台挨拶付き先行上映会が、9月23日(水・祝)、シルバーウィークの最終日にMOVIX京都にて開催された。

10年前、初めて観たシネマ歌舞伎『野田版鼠小僧』(第1弾)に爆笑してしまった。野田秀樹による脚本・演出の面白さに加え、山田洋次監督による映像監修は歌舞伎役者の普段とは違う超個性的なキャラを際立たせ、アップや俯瞰のアングルを駆使した映像に大興奮した覚えがある。そのシネマ歌舞伎も最新作『三人吉三』で第22弾となる。過去に製作されたシネマ歌舞伎を毎月1週間限定で上映されているのが、《月イチ歌舞伎》。9月26日(土)~10月2日(金)に上映されるのは、『海神別荘』と『高野聖』。その内の『高野聖』の舞台挨拶付き先行上映会が、9月23日(水・祝)、シルバーウィークの最終日にMOVIX京都にて開催された。

本作で坂東玉三郎と共演している中村獅童が、京都南座にて公演中の『あらしのよるに』(9月26日まで)の終演後、舞台挨拶に登壇。本作で修行僧の宗朝(そうちょう)を演じた中村獅童は、山奥で出会った坂東玉三郎演じる妖艶な女がもたらす美しくも怪しげな恐怖の世界で、煩悩に惑わされる若き修行僧の苦悩ぶりを熱演している。

『高野聖』は、泉鏡花の世界観を歌舞伎で再現し続けている坂東玉三郎が石川耕士と共に脚本と演出を手掛け、平成20年に歌舞伎座にて初演された。本作のシネマ歌舞伎『高野聖』は、初演以来3年ぶりに上演した博多座公演の際に製作された。公演中の撮影が多いそれまでのシネマ歌舞伎とは違い、公演終了後の舞台上を使ったシネマ歌舞伎用の新たな撮影を敢行。芝居のスケール感を出すために、宗朝が山中で道に迷うシーンをロケーション映像で表現。[歌舞伎舞台+映像]によって、これまでにない奥行きのある新しいシネマ歌舞伎『高野聖』が完成した。さらに、坂東玉三郎による分かりやすい前説映像もあり、泉鏡花の原作ファンも歌舞伎ファンも楽しめる作品となっている。

『高野聖』は、泉鏡花の世界観を歌舞伎で再現し続けている坂東玉三郎が石川耕士と共に脚本と演出を手掛け、平成20年に歌舞伎座にて初演された。本作のシネマ歌舞伎『高野聖』は、初演以来3年ぶりに上演した博多座公演の際に製作された。公演中の撮影が多いそれまでのシネマ歌舞伎とは違い、公演終了後の舞台上を使ったシネマ歌舞伎用の新たな撮影を敢行。芝居のスケール感を出すために、宗朝が山中で道に迷うシーンをロケーション映像で表現。[歌舞伎舞台+映像]によって、これまでにない奥行きのある新しいシネマ歌舞伎『高野聖』が完成した。さらに、坂東玉三郎による分かりやすい前説映像もあり、泉鏡花の原作ファンも歌舞伎ファンも楽しめる作品となっている。

【あらすじ】

高野山の修行僧・宗朝は、飛騨高山から信州松本へ向かっていた山中で、富山の薬売りが近道をしようと危険な山道へ行ったのを助けようと、自らも幽玄漆黒の山道に足を踏み入れる。たちまち道に迷い、大量の山ヒルに襲われて命からがら辿りついた一軒家で、この世のものとは思えないような美しい女に出会う。腑抜けのように空を見つめる男と暮らす女は、親切なことに宗朝に一夜の宿を貸し、また谷川での水浴をすすめる。ところが、自らの裸体を宗朝の体に寄せて来る。その妖艶さに身構えた宗朝は、山中の獣たちが女に絡みつく異様な光景を目撃する。そして、……。

黒ずくめのスーツスタイルで登壇した中村獅童は、坂東玉三郎がこだわりをもって創り上げた『高野聖』の見所や作品への想いについて語ってくれた。また、南座で公演中の『あらしのよるに』への思い入れから、亡き母への優しい心遣いも見せて、一段と大きな度量を感じさせた。

【シネマ歌舞伎『高野聖』について】

――― 泉鏡花の『高野聖』は博多座での公演だそうで?

――― 泉鏡花の『高野聖』は博多座での公演だそうで?

はい、4年前に福岡の博多座で上演されたものです。坂東玉三郎兄さんが女を、私が宗朝を務めました。

――― 坂東玉三郎さんとの共演は如何でしたか?

普段から色々ご指導頂いておりますが、この作品では特にいい勉強になりました。

――― 二人だけのシーンが多いようですが?

シネマ歌舞伎は公演中の撮影が多いのですが、お客様の前にカメラを置くわけにはいかないと、終演後にシネマ歌舞伎用に撮影されました。夜の9時か10時くらいから、夜中の3時、4時くらいまでかかりました。

――― そんなことって珍しいことなのでは?

そうですね。玉三郎兄さんのこだわりの演出や編集が丁寧になされています。意味のあるシーンではアップになり、ひとつの映画として十分に楽しんで頂けると思います。

――― ロケーション撮影があったようですが?

――― ロケーション撮影があったようですが?

宗朝が山道で迷うシーンは東京の芝公園でロケされました。

――― 宗朝という役は難しかったのでは?

泉鏡花作品はセリフがとても美しいのですが、役者にとっては難しい世界観ですので、玉三郎兄さんとみっちり練習しました。丁度その頃大量のセリフのある『海神別荘』も同時にやっていて、泉鏡花の世界を勉強させてもらいました。

――― 寡黙な役でしたが?

セリフは少なくても、雰囲気を醸し出すことによって物語る必要があったので、そこが難しかったですね。

――― 玉三郎さんからは何かリクエスト3があったのですか?

別にリクエストはありませんでしたが、ヒントは下さいました。そのヒントを基に自分なりの考えで演じて、セリフの美しさや泉鏡花の世界観を表現しようとしました。

――― 泉鏡花の世界観は表現するのに難しかったのでは?

難しいものもありますが、玉三郎兄さんが丁寧に説明して下さいましたので、やりがいのあるとてもいい経験をさせて頂きました。

――― 趣きのある博多座は如何でしたか?

博多座はとてもいい劇場です。お客様も熱い方が多く、楽しみ方がお上手。猿之助さんや勘九郎さんに七之助さんらと一緒に演じた《新春浅草歌舞伎》をやらせて頂きましたが、舞台を盛り上げて下さいました。

【公演中の『あらしのよるに』について】

――― 公演中の『あらしのよるに』に関して特別な思い入れがおありだとか?

NHKの絵本の読み聞かせの番組で声だけの語り部のお仕事に出会いました。今は亡き母も動物たちの友情物語が大好きで、この世界観が歌舞伎にも通じるものがあると言っていました。それを10年越しに歌舞伎の舞台で演じることができて本当に嬉しく思っております。また、母が育った京都の地で座頭として公演できて、感慨深いものがあります。

NHKの絵本の読み聞かせの番組で声だけの語り部のお仕事に出会いました。今は亡き母も動物たちの友情物語が大好きで、この世界観が歌舞伎にも通じるものがあると言っていました。それを10年越しに歌舞伎の舞台で演じることができて本当に嬉しく思っております。また、母が育った京都の地で座頭として公演できて、感慨深いものがあります。

――― この童話は歌舞伎化は想像しにくかったのですが?

皆さんそのように思われたようで、出だしが悪く不安でした。どうやって歌舞伎にするんだ?という疑問もあり、どこまでこの世界観が受け入れられるのかと不安の中で幕が上がったのですが、大勢のお客様にお出で頂きとても嬉しく思っております。お陰様でこのシルバーウィークは「満員御礼札止め」となりました。東京での再演の声も上がっていて、京都でヒットしたものを東京で公演するのはあまりないことなので、とても感謝しております。

――― 歌舞伎には珍しくスタンディングオベーションが巻き起こってましたが?

確かに、歌舞伎では珍しいですね。子供たちも声をあげて笑ってくれて、大人も子供も最後まで退屈せずに観てくれてとても嬉しかったです。勘三郎兄さんから「歌舞伎を観たことのない人を振り向かせるのが仕事や」という心に残るお言葉を頂戴しましたので、いろんなことを通じて中村獅童を知って頂いて、これからも新しいことにチャレンジしていきたい。中村獅童ならではの道を歩んでいきたいと思っております。

最後に、シネマ歌舞伎『高野聖』の見所について、「魑魅魍魎(ちみもうりょう)のうごめく独特の陰影のある世界観を映像化したもので、時間をかけて編集にもこだわった作品ですので、どうぞお楽しみ下さい。」と舞台挨拶を力強く締めくくった。

(河田 真喜子)

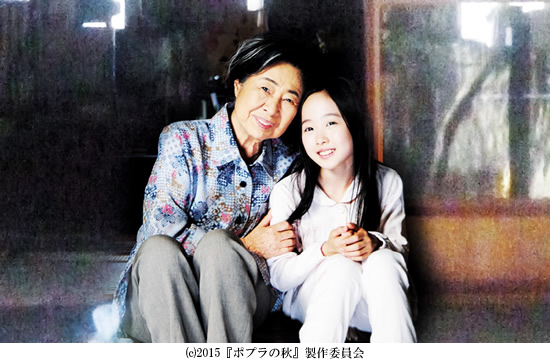

『ポプラの秋』中村玉緒記者会見

『ポプラの秋』中村玉緒記者会見 9月19日公開の映画『ポプラの秋』(大森研一監督)に“不思議なおばあさん”役で出演した中村玉緒(76)が18日、来阪。主役を務めた子役の本田望結ちゃんと65歳差の共演を「ホントに楽しかった。これで望結ちゃんも映画好きになってくれるでしょう」と充実の笑顔を見せた。

9月19日公開の映画『ポプラの秋』(大森研一監督)に“不思議なおばあさん”役で出演した中村玉緒(76)が18日、来阪。主役を務めた子役の本田望結ちゃんと65歳差の共演を「ホントに楽しかった。これで望結ちゃんも映画好きになってくれるでしょう」と充実の笑顔を見せた。 ―――気難しいおばあさん役は普段のイメージとは違いますが、役作りの苦労は?

―――気難しいおばあさん役は普段のイメージとは違いますが、役作りの苦労は? ―――勝新太郎さんが亡くなって20年近くたちます。様々な思いがあると思いますが、一番の思い出は?

―――勝新太郎さんが亡くなって20年近くたちます。様々な思いがあると思いますが、一番の思い出は? ―――映画では「手紙を天国に届けるおばあさん」ですが、私生活で手紙は?

―――映画では「手紙を天国に届けるおばあさん」ですが、私生活で手紙は?

大好きだった父を突然亡くした8歳の千秋(本田望結)は母(大塚寧々)と2人でポプラの木のあるポプラ荘に引っ越す。そこで会った大家のおばあさん(中村玉緒)は“天国に手紙を届ける”不思議な配達人だった。千秋は死んだ父に伝えたかった溢れる思いを手紙に綴っていく。父に届く、と信じて…。

大好きだった父を突然亡くした8歳の千秋(本田望結)は母(大塚寧々)と2人でポプラの木のあるポプラ荘に引っ越す。そこで会った大家のおばあさん(中村玉緒)は“天国に手紙を届ける”不思議な配達人だった。千秋は死んだ父に伝えたかった溢れる思いを手紙に綴っていく。父に届く、と信じて…。

高橋伴明監督が『愛の新世界』以来、20年ぶりにエロスに挑んだ野心作。人生の半分を過ぎようとする男たちが経験する、「老い」が「性」に追いつく時間と葛藤を、現実と妄想の狭間で描く。主人公の映画監督・時田に奥田瑛二。時田の人生を狂わせる女子高生・律子にオーディションで選ばれた新人・村上由規乃のほか柄本佑。製作に名を連ねている高橋恵子も特別出演している。

高橋伴明監督が『愛の新世界』以来、20年ぶりにエロスに挑んだ野心作。人生の半分を過ぎようとする男たちが経験する、「老い」が「性」に追いつく時間と葛藤を、現実と妄想の狭間で描く。主人公の映画監督・時田に奥田瑛二。時田の人生を狂わせる女子高生・律子にオーディションで選ばれた新人・村上由規乃のほか柄本佑。製作に名を連ねている高橋恵子も特別出演している。

―――この映画は、最近監督が足場にしていた京都造形芸術大学の“北白川派”の作品ではないが、監督の立場は変わったのか?

―――この映画は、最近監督が足場にしていた京都造形芸術大学の“北白川派”の作品ではないが、監督の立場は変わったのか? 『MADE IN JAPAN こらッ』の大西礼芳(あやか)や、山田洋次監督『小さなおうち』の黒木華(はる)。この映画でも、新人・村上由規乃が頑張ってくれた。彼女は入学式の時から注目していた。度胸がよく、テレるということがなかった。奥田瑛二もすっぽんぽんだったからね。

『MADE IN JAPAN こらッ』の大西礼芳(あやか)や、山田洋次監督『小さなおうち』の黒木華(はる)。この映画でも、新人・村上由規乃が頑張ってくれた。彼女は入学式の時から注目していた。度胸がよく、テレるということがなかった。奥田瑛二もすっぽんぽんだったからね。

江口:

江口: 本木:

本木: 本木:

本木: