いよいよ《京都ヒストリカ国際映画祭》開催!

いよいよ《京都ヒストリカ国際映画祭》開催!

★トミー・リー・ジョーンズが映画祭にやって来る!!!

時代劇ファンにとって最も楽しみな《京都ヒストリカ国際映画祭》が今年も開催されます。世界でただひとつ、「歴史」をテーマにした第8回京都ヒストリカ国際映画祭は、映画の都・京都ならではのもの。

今年は、缶コーヒーのCMでおなじみの“宇宙人ジョーンズ”ことトミー・リー・ジョーンズが監督・主演を務めた西部劇『ホームズマン』を引っ提げて、映画祭にゲストとしてやってきます。この秋公開されたばかりの『メカニック:ワールドミッション』や『ジェイソン・ボーン』などでは、ベテランならではの風格で存在感を出していましたが、19世紀半ばの西部開拓史の中でも、歴史に埋もれた女性たちにスポットを当てた異色西部劇を披露いたします。

日本初公開作品を揃えた〈ヒストリカ・スペシャル〉と〈ヒストリカ・ワールド〉では6本の新作を、〈ヒストリカ・フォーカス〉では「忍者映画100年進化論―忍者エボリューション」と題して、無声映画からアニメ映画まで忍者映画9本を紹介。他に連携企画①〈アジア・シネラマ〉、②〈京都フィルムメーカーズラボスクリーニング〉、③〈時代を彩る禁断の恋〉と、ヒストリカ映画祭ならではの特別企画は他に類のない豪華さで楽しませてくれます。

開催期間:11月2日(水)から11月13日(日)まで11日間(11/7(月)は休館日)

場所:京都文化博物館

★スケジュールや作品紹介、ゲストなどについての詳細は公式サイトをご覧ください⇒こちら

昨年の〈ヒストリカ・ワールド〉部門で上映された2作品が、『フェンサー』→ 『こころに剣士を』 、 『大河の抱擁』→ 『彷徨える河』というタイトルで年末年始に一般公開されます。今年の新作の中の5本について、少しご紹介いたします。

①『ホームズマン』 〈ヒストリカ・スペシャル〉

①『ホームズマン』 〈ヒストリカ・スペシャル〉

(2014年 アメリカ・フランス 122分 トミー・リー・ジョーンズ監督・主演)

トミー・リー・ジョーンズの監督・主演作は、『The Sunset Limited』(‘11)以来2作目。19世紀半ばのネブラスカ準州(現在のネブラスカ州とダコタやワイオミング、モンタナを含む広域)での開拓民の女性像を捉えた、珍しい西部劇。一昨年当映画祭で上映されたドイツ映画『黄金』では、ゴールドを求めてロッキー山脈北部(カナダ)へやってきたドイツ人女性の逞しさを描いたロードムービーでしたが、今回は女手一つで荒野を開拓する女性・メアリー(ヒラリー・スワンク)が、神経を病んだ3人の主婦をアイオワ州に住む教会の女性(メリル・ストリープ)の元へ連れて行こうとするロードムービーです。危険な道中の助手として吊るし首にされようとしていたならず者(トミー・リー・ジョーンズ)を雇っての長旅。彼のメアリーを女性として尊重しない言動に苦笑しながらも、当時の女性への酷い扱いが慮れるというもの。

未開拓の中西部では女性は大切にされてきたとばかり思っていましたが、子供を産む道具と扱われたり、過酷な自然環境の中でも労われることもなかったり、知られざる西部開拓史の一面を見るようでとても興味深い。今では大穀倉地帯のアメリカ中部ですが、開拓が始まった頃の状況を衝撃の映像で綴って、西部開拓史の中に埋もれた真実を描出。かつて、ラルフ・ネルソン監督の『ソルジャー・ブルー』(‘70)やアーサー・ペン監督の『小さな巨人』(‘70)といったインディアン戦争を描いた作品のように、虐げられた人々の衝撃の真実と強い想いを伝えようとする意図が感じられる逸品です。

②『秘密が見える目の少女』 〈ヒストリカ・ワールド〉

②『秘密が見える目の少女』 〈ヒストリカ・ワールド〉

(2015年 デンマーク、ノルウェー、チェコ 96分 ケネス・カインツ監督)

デンマークの作家リーネ・コーバベルによる4部作からなる児童文学書の第1部の実写映画化。主人公は10歳の少女ディア(レベッカ・エミリー・サットラプ)。心の奥底にある恥や罪悪感、劣等感などが相手の瞳を通して判る、不思議な力の持ち主。母親も同じ力の持ち主ですが、兄と妹にはその力がなく、ディアだけが「シェイマーズの娘」と忌み嫌われて、誰も目を合わせようとしません。そんな時、お城では王様とお妃と幼い子供まで殺されるという殺人事件が発生。王様と仲の悪かったニコ王子が捕えられ、その審議のためディアの母親が呼ばれますが、次いでディアもお城へと連れて行かれます。

ところが、地下で飼われている恐ろしいドラゴンの生血を吸って強靭な精神を保つ陰謀の黒幕が正体を現し、王国を乗っ取ろうとします。ニコ王子と母親を助け真実を暴こうと、持てる力を最大限に駆使して奮闘する少女の健気さと美しさに、目が釘付けになります。中世ヨーロッパの小さな王国を舞台に、不思議な力の持ち主・ディアの活躍を、スリルとサスペンスあふれる映像で描いた感動のファンタジー映画です。すぐにでも次作が観たい!と思えるほどの面白さです。

③『ウルスリのすず』 〈ヒストリカ・ワールド〉

③『ウルスリのすず』 〈ヒストリカ・ワールド〉

(2015年 スイス 104分 サヴィアー・コラー監督)

アルプスの山奥で暮らす少年・ウルスリは、夏は両親と共に山小屋で暮らし、チーズ作りをする父親の代わりにヤギの世話をする働き者。でも、仲良しの女の子・セライナに優しい言葉をかけられない“はにかみや”さん。冬が近付き山を下りようとした時、沢山のチーズを積んだ荷馬車が谷川に落ちてしまい、冬を越すお金がなくなり、母親は遠くの町へ働きに出ることになりました。そんな困窮した一家に、商店を営む村長父子が何かと無理難題を言ってきます。実は、谷川に落ちたチーズを密かに拾って売っていたのです。セライナの気を引こうとする息子のためにウルスリが可愛がっている子ヤギのジラを取り上げたり、春を告げるお祭りで披露するウルスリの大きな鈴を横取りしたりと…。

困窮する両親のため子供ながら尽力する孝行息子ウルスリの健気さや、彼を想うあまり危険を省みない行動に出るセライナの献身、さらにウルスリを見守る山の主・狼との絆など、厳しい大自然の中で良心的な生き方で人々の心を見方にしていく少年たちの真心が胸を打ちます。監督は『ホープ・オブ・ジャーニー』(‘90)でアカデミー賞外国語映画賞を受賞したサヴィアー・コラー監督。スイスアルプスの美しい映像も見どころです。

④『バタリオン』 〈ヒストリカ・ワールド〉

④『バタリオン』 〈ヒストリカ・ワールド〉

(2015年 ロシア 120分 ドミトリー・メスヒエフ監督)

近年のロシア映画に駄作なし!人間性を深く掘り下げた描写力に迫力ある映像が備わり、その質の高さにいつも圧倒されっぱなし。本作は、第一次世界大戦末期、社会主義の浸透により評議会が力を持ち、上官の命令に従わない兵士たちが続出。そんな戦意を失くした兵士に代わりにドイツ軍との前線に立った女性だけの部隊「婦人決死隊・バタリオン」の死闘を描いた感動作。当時、身分に関係なく貴族や学生や一般市民や農民などの子女が志願した部隊があったとは……歴史に埋もれた知られざる人々の真実が、今まさに明かされます!

志願の動機は、祖国のためという理由だけでなく、愛する人をドイツ軍に殺されたから、大切な人を守るため、あるいは、無慈悲な男たちや社会から虐げられた女性たち。美しい髪を惜しげもなく切り、丸坊主にして女であることを捨て、厳しい訓練に耐え、戦闘能力を身に付けていく。彼女らの指揮を執った実在の人物マリア・ボチカリョーワを演じたマリア・アロノヴァの、厳格さと人情味が交錯する演技には、愛しいロシアの娘たちの命を戦場で散らす責任をひとり背負う葛藤と反戦の意が込められ、強烈な印象として胸打たれます。見た目にも中身も重量級のヒューマンドラマは必見です!

⑤『BAAHUBALI: THE BEGINNING(原題)』(バーフバリ) 〈ヒストリカ・ワールド〉

⑤『BAAHUBALI: THE BEGINNING(原題)』(バーフバリ) 〈ヒストリカ・ワールド〉

(2015年 インド 138分 S・S・ラージャマウリ監督)

ショーブ・ヤーラガッダ・プロデューサーがトークゲストで来日予定。

インド映画といえば、公開中の『PK』のように、ストーリーも俳優も映像も音楽も極上揃いで楽しませてくれますが、本作はボリウッドきっての歴史超大作映画として期待されています。日本では来年春の全国公開が決定。是非スクリーンでお楽しみ下さい。

(河田 真喜子)

★期間中、ゲストとしてトークなどが予定されているのは『くの一忍法』の中島貞夫監督、『伊賀忍法帖』出演の“斬られ役”福本清三さん、『伊賀忍法帖』の殺陣師・菅原俊夫さん、『豪傑児雷也』の活動写真弁士・坂本頼光さん、現代の忍者の武術家・川上仁一さん、『隻眼の虎』のVFXスーパーバイザー、チョ・ヨンソク氏、『駆込み女と駆出し男』の原田真人監督、同映画の美術デザイナー、原田哲男さん、『古都』のYuki Saito監督、『わたしが棄てたナポレオン』のジョルジア・ファリーナ監督、香港国際映画祭事務局ディレクター、ロジャー・ガルシア氏、『忍者EX』のアーロン・ヤマサト監督

◆チケットは一部作品を除いて

前売り1100円、当日1300円【ヒストリカ・スペシャル】『ホームズマン』(6日)当日一律2000円(12日通常料金)

【連携企画】『古都』前売り1500円、当日1800円。

※販売はチケットぴあ店頭、セブンイレブン、サークルK、サンクス。「Pコード 556-060」

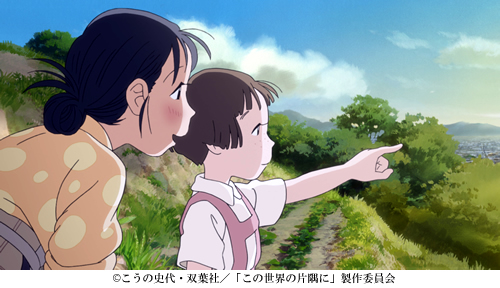

『この世界の片隅に』片渕須直監督インタビュー

『この世界の片隅に』片渕須直監督インタビュー

――戦後71年の今年、公開される意義も大きいと思うが?

――戦後71年の今年、公開される意義も大きいと思うが?

『金メダル男』 原作本 プレゼント!

『金メダル男』 原作本 プレゼント!

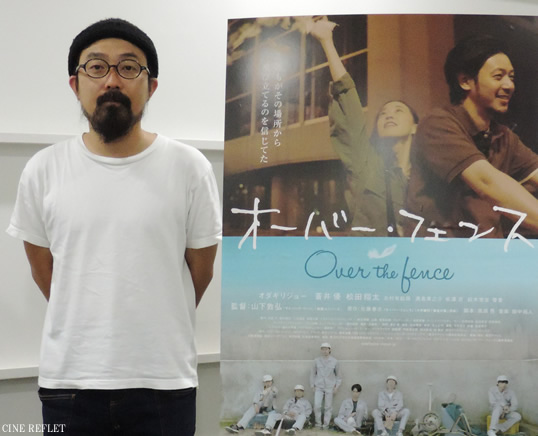

観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。

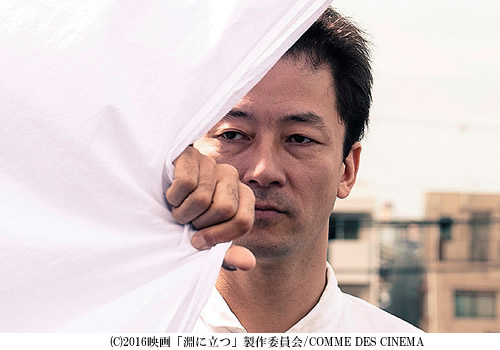

観客にとって共感できる映画より「共感できない他者」でありたい。 ■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。

■『歓待』と『淵に立つ』はコインの裏表。 ―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。

―――コインの裏表で言えば、両作品に出演している古舘寛治さんも、正反対の役柄です。