『英国王のスピーチ』の製作陣が贈る、世界で一番心温まる奇跡の実話!

『英国王のスピーチ』の製作陣が贈る、世界で一番心温まる奇跡の実話!

映画『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ』

天才子役、新津ちせが猫ガール姿で登場!

キャサリン妃も愛した、世界的ベストセラーの原作者、&世界一有名な猫のボブが待望の初来日!!

世界中が感動したベストセラー自伝「ボブという名のストリート・キャット」を実写化した映画『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ』が、8月26日(土)新宿ピカデリー、シネスイッチ銀座ほか全国公開となります。

本作の公開を記念し、原作者のジェームズ・ボーエンと猫のボブ、ジェームズとボブへ歓迎の意を表して、動物大好きな天才子役・新津ちせをゲストに迎えたジャパンプレミアを開催致しました。

<日 程> 8月2日(水) 18:40~19:10

<会 場> 新宿ピカデリー スクリーン6 (東京都新宿3-15-15)

<登壇者> 原作者:ジェームズ・ボーエン(38) 主演:猫のボブ 、スペシャルゲスト:新津ちせ(7)

ロンドンでプロのミュージシャンを目指すが夢破れ、家族にも見放されてホームレスとなった青年ジェームズ。人生に目的も目標も持てないまま、薬物治療中で精神的に不安定な彼の間に突然現れた、一匹の茶トラ猫ボブ。運命的に出会ったストリートミュージシャン・ジェームズと野良猫・ボブの実話を描いた原作ノンフィクション小説を実写化した本作。

本日のジャパンプレミアには、ファン待望の初来日を果たした原作者のジェームズ・ボーエン氏と猫のボブが登場。ステージに登壇したボブは早速、ジェームズに餌をおねだり。観客から「かわいい」と歓声があがった。

ジェームズはボブとの出会いを振り返り、「2007年に移り住んだ建物の周りにいました。怪我をしていたので獣医に連れて行って治療し、飼い主を捜していました。そうしているうちに、ずっと自分の後をついてくるようになりました。それ以来、一緒に暮らすようになって11年になります。」と回顧。ボブとの出会いと絆を描いた原作ノンフィクション小説は全英で150万部を超えるベストセラーとなり、世界30ヵ国以上で出版され、続編2冊とあわせて1,000万部以上の売上を記録。さらに実写映画と奇跡のような出会いと人生を重ねるジェームズは「世界中の方々からサポート、愛を返していただきました。3冊の原作を読んでくださったことがきっかけで、社会的にこんなにインパクトがあったことが驚きです。本を読んでくださった方、映画を観てくださった方、みんなにお礼を言いたいです。」と感謝を述べた。

ジェームズはボブとの出会いを振り返り、「2007年に移り住んだ建物の周りにいました。怪我をしていたので獣医に連れて行って治療し、飼い主を捜していました。そうしているうちに、ずっと自分の後をついてくるようになりました。それ以来、一緒に暮らすようになって11年になります。」と回顧。ボブとの出会いと絆を描いた原作ノンフィクション小説は全英で150万部を超えるベストセラーとなり、世界30ヵ国以上で出版され、続編2冊とあわせて1,000万部以上の売上を記録。さらに実写映画と奇跡のような出会いと人生を重ねるジェームズは「世界中の方々からサポート、愛を返していただきました。3冊の原作を読んでくださったことがきっかけで、社会的にこんなにインパクトがあったことが驚きです。本を読んでくださった方、映画を観てくださった方、みんなにお礼を言いたいです。」と感謝を述べた。

ロンドンプレミアでは、あのキャサリン妃とご対面したボブとジェームズ。その様子についてジェームズは「社会復帰の様々なプログラムについて、お話させていただきました。ボブと会った時、キャサリン妃はボブの耳の裏を書いてくださいまして、それに対してボブもニャーと鳴きました。わざわざ自分たちの作品に試写に来てくださったこと自体、光栄に思いましたし、僕たちにとっても特別な夜でした」と振り返った。

本作でボブは映画デビューをしているが、「完全なる映画スターでした!超プロでしたよ、撮影中ずっと!最高の演技を現場で見せてくれました。」と話していると、ステージ上でボブがジェームズに餌をおねだり。「はるばるロンドンから来たので勘弁してください」と笑わせると、ジェームズとボブは映画の象徴でもあるハイタッチ披露し、観客から拍手が起きた。撮影中はクリームチーズのステッカーがお気に入りだったといい、あまりにも好きなので、全員がスナッククリームチーズを潜ませていたという。

そしてジェームズとボブを歓迎し、子役の新津ちせが登場。猫ガールに扮した新津はジェームズに花束を、ボブに和柄の赤いスカーフをプレゼント。ジェームズは「赤はボブに似合っているので、とてもうれしいです」とお礼を述べ、新津を笑顔で見つめた。ステージ上でボブと対面した新津は「映画の中のボブはすごくかわいかったです。すごくふわふわして、目がキラキラしていて賢かったです。音楽を聴いても逃げないんだなと思いました」と同じ役者の先輩として、映画デビューのボブの名演技をたたえた。

そしてジェームズとボブを歓迎し、子役の新津ちせが登場。猫ガールに扮した新津はジェームズに花束を、ボブに和柄の赤いスカーフをプレゼント。ジェームズは「赤はボブに似合っているので、とてもうれしいです」とお礼を述べ、新津を笑顔で見つめた。ステージ上でボブと対面した新津は「映画の中のボブはすごくかわいかったです。すごくふわふわして、目がキラキラしていて賢かったです。音楽を聴いても逃げないんだなと思いました」と同じ役者の先輩として、映画デビューのボブの名演技をたたえた。

そしてジェームズは新津に、ボブについて書かれた3冊目の英語版の本をプレゼント。本を開いた新津は「かわいい~」と感激し、「英語を勉強しているので、頑張って英語で読もうと思います」と優等生の片鱗のぞかせ、ジェームズと観客を驚かせた。

今回が日本初来日となるジェームズとボブに日本のお薦めの場所を聞かれた新津は「日本の食べ物はお寿司と和菓子がおいしいので食べてみてください。あと、場所だと代々木公園の噴水が高く上がったり低くなったりするのでずっと見ていても飽きないから、ボブたちにも気に入ってほしいです」とお勧め。「お寿司はきっとボブも気に入ると思います!」とジェームズは期待を胸に膨らませていた。

新津は映画について「この映画はとても温かい、いいお話です。いろんな人が観てくださったらいいなと思います。」と観客にメッセージを寄せ、舞台挨拶は終了した。

映画『ボブという名の猫 幸せのハイタッチ』

監督:ロジャー・スポティスウッド 『007/トゥモロー・ネバー・ダイ』『シックス・デイ』『ターナー&フーチ/すてきな相棒』

監督:ロジャー・スポティスウッド 『007/トゥモロー・ネバー・ダイ』『シックス・デイ』『ターナー&フーチ/すてきな相棒』

製作総指揮:ポール・ブレット 『英国王のスピーチ』、ティム・スミス『英国王のスピーチ』、ダミアン・ジョーンズ『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』、ローラ・デイヴィソン『マニフィセント』

出演:ルーク・トレッダウェイ『タイタンの戦い』『アタック・ザ・ブロック』、ジョアンヌ・フロガット『おみおくりの作法』「ダウントン・アビー 華麗なる英国貴族の館」(TV)、ルタ・ゲドミンタス「ストレイン 沈黙のエクリプス」(TV)、アンソニー・ヘッド『チャタレイ夫人の恋人』『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』

2016年/イギリス/英語/103分/© 2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

配給:コムストック・グループ 提供:テレビ東京、テレビ大阪、コムストック・グループ

公式サイト⇒ http://bobthecat.jp

2017年8月26日(土)~新宿ピカデリー、シネスイッチ銀座、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、ほか全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)

Q ちなみに(登場人物たちが)警察に捕まったらどのような処分になりそうですか?

Q ちなみに(登場人物たちが)警察に捕まったらどのような処分になりそうですか? <STORY>

<STORY>

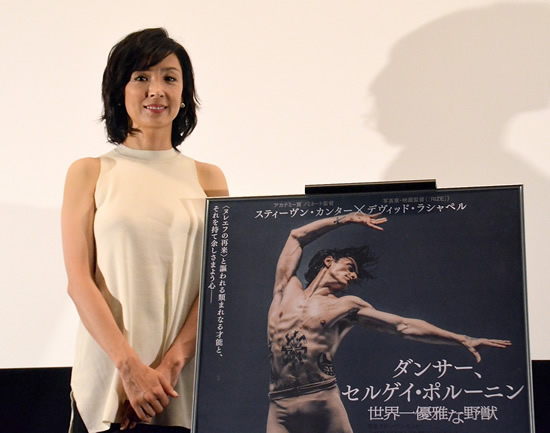

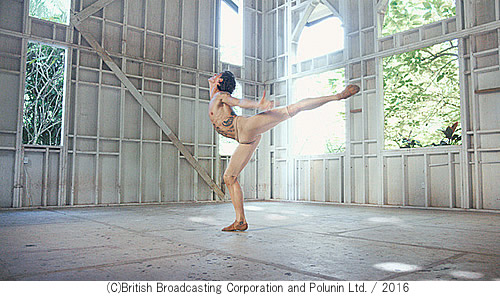

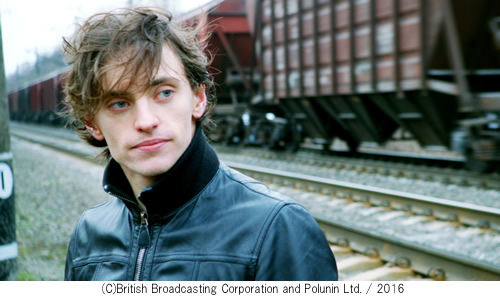

映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』公開記念イベントレポート

映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』公開記念イベントレポート 女優の草刈民代が17日、都内・Bunkamura ル・シネマで行なわれた映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』の公開記念イベントに出席。「こんな天才ダンサーが現れたことがあっただろうか」と熱いコメントを寄せた草刈が、自身のバレリーナ時代の経験を重ねながら、ポルーニンへの思いを語った。なお、この日は、舞踊評論家の乗越たかおが聞き手を務めた。

女優の草刈民代が17日、都内・Bunkamura ル・シネマで行なわれた映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』の公開記念イベントに出席。「こんな天才ダンサーが現れたことがあっただろうか」と熱いコメントを寄せた草刈が、自身のバレリーナ時代の経験を重ねながら、ポルーニンへの思いを語った。なお、この日は、舞踊評論家の乗越たかおが聞き手を務めた。 ポルーニンに才能を持て余す危うさがあるのでは?という指摘に対して草刈は、「危ういというよりも、出来上がるのが早過ぎたのでは?もともとのポテンシャルが高い上に、努力も群を抜いていたので、スタートラインが全く違う。だから、子供の頃からバレエだけをやってきた彼が、『踊ることに何の意味があるのだろう?』とふと気付いたところから、自分自身の模索が始まったのだと思う」と分析。

ポルーニンに才能を持て余す危うさがあるのでは?という指摘に対して草刈は、「危ういというよりも、出来上がるのが早過ぎたのでは?もともとのポテンシャルが高い上に、努力も群を抜いていたので、スタートラインが全く違う。だから、子供の頃からバレエだけをやってきた彼が、『踊ることに何の意味があるのだろう?』とふと気付いたところから、自分自身の模索が始まったのだと思う」と分析。 また、時代の違いにも触れた草刈は、「昔のダンサーは、国を背負って踊っていたので、『やめる』という選択肢はなかったと思う。ところが、ポルーニンの時代はロシアも自由になり、才能があれば中学生や高校生でもロイヤル・バレエ団に留学することもできる。彼の苦悩は、自由の中で育ってきたからこその模索のように思います。私の時代もそうでしたが、身体が衰えて、本当に踊れなくなる時期が来て、初めて踏ん切りがつく。それが普通だと思うんですよね」

また、時代の違いにも触れた草刈は、「昔のダンサーは、国を背負って踊っていたので、『やめる』という選択肢はなかったと思う。ところが、ポルーニンの時代はロシアも自由になり、才能があれば中学生や高校生でもロイヤル・バレエ団に留学することもできる。彼の苦悩は、自由の中で育ってきたからこその模索のように思います。私の時代もそうでしたが、身体が衰えて、本当に踊れなくなる時期が来て、初めて踏ん切りがつく。それが普通だと思うんですよね」

――映画で描かれているように、多くの練習をして、バレエに人生を捧げて、世界有数のダンサーになったわけですが、そこにたどり着いた先では「次は何をする?」ということになりますよね。今もそんな気持ちですか?

――映画で描かれているように、多くの練習をして、バレエに人生を捧げて、世界有数のダンサーになったわけですが、そこにたどり着いた先では「次は何をする?」ということになりますよね。今もそんな気持ちですか? <ヌレエフの再来>と謳われる類まれなる才能と、それを持て余しさまよう心――

<ヌレエフの再来>と謳われる類まれなる才能と、それを持て余しさまよう心――

【STORY】

【STORY】 出演:窪田正孝 清水富美加 鈴木伸之 蒼井優 大泉洋

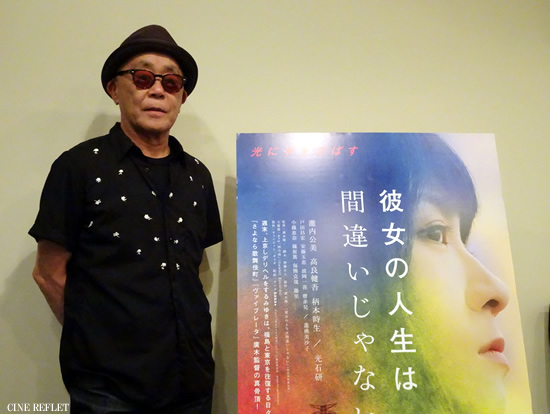

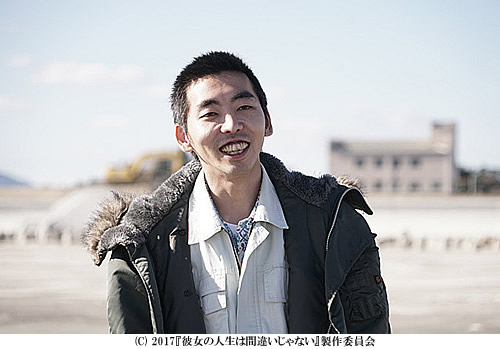

出演:窪田正孝 清水富美加 鈴木伸之 蒼井優 大泉洋 『彼女の人生は間違いじゃない』廣木隆一監督インタビュー

『彼女の人生は間違いじゃない』廣木隆一監督インタビュー ■2017年 日本 1時間59分(R-15)

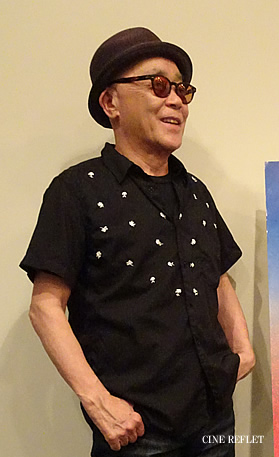

■2017年 日本 1時間59分(R-15) 年に2~4本の新作が公開されている日本で一番忙しい映画監督、廣木隆一監督、63歳。今年だけでも『PとJK』『彼女の人生は間違いじゃない』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が公開、来年早々には『伊藤くん AtoE』の公開が控える。あらゆるジャンルの作品を手掛け、日本映画界になくてはならない存在である。そんな廣木監督が、東日本大震災後の原発事故により、復興の目途さえつかない福島に生きる人々を主人公にした小説を書き上げた。福島県出身の廣木監督にとって、「整理しきれない気持ち」を小説に書いて映画化したという。他の被災地より復興が長期に渡り、「再生」という一言では済まされないより一層の忍耐を強いられる現状。福島だけではなく誰にでも起こりうる普遍的試練がそこにはある。まさに廣木隆一監督の渾身作である。

年に2~4本の新作が公開されている日本で一番忙しい映画監督、廣木隆一監督、63歳。今年だけでも『PとJK』『彼女の人生は間違いじゃない』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が公開、来年早々には『伊藤くん AtoE』の公開が控える。あらゆるジャンルの作品を手掛け、日本映画界になくてはならない存在である。そんな廣木監督が、東日本大震災後の原発事故により、復興の目途さえつかない福島に生きる人々を主人公にした小説を書き上げた。福島県出身の廣木監督にとって、「整理しきれない気持ち」を小説に書いて映画化したという。他の被災地より復興が長期に渡り、「再生」という一言では済まされないより一層の忍耐を強いられる現状。福島だけではなく誰にでも起こりうる普遍的試練がそこにはある。まさに廣木隆一監督の渾身作である。 早朝のバスに乗って東京へ向かうみゆきの目に、福島原発からの巨大な送電線やスカイツリーが見えてくる。暗く停滞したままの福島から、明るく何事もないような東京の風景。みゆきを演じた瀧内公美の、風景に溶け込む福島での素朴な顔と、デリヘルの仕事をしている東京での顔の違いに、身の置き所を求めようとする心の隙間に悲哀を滲ませる。デリヘル嬢の送迎担当の三浦を演じた高良健吾の爽やかな眼差しが救いとなる。

早朝のバスに乗って東京へ向かうみゆきの目に、福島原発からの巨大な送電線やスカイツリーが見えてくる。暗く停滞したままの福島から、明るく何事もないような東京の風景。みゆきを演じた瀧内公美の、風景に溶け込む福島での素朴な顔と、デリヘルの仕事をしている東京での顔の違いに、身の置き所を求めようとする心の隙間に悲哀を滲ませる。デリヘル嬢の送迎担当の三浦を演じた高良健吾の爽やかな眼差しが救いとなる。 ――未来を見出せずにいる人々の情況が痛い程滲み出ていましたが、みゆきがデリヘルの仕事を選んだ理由が今一つよく理解できませんでした?

――未来を見出せずにいる人々の情況が痛い程滲み出ていましたが、みゆきがデリヘルの仕事を選んだ理由が今一つよく理解できませんでした? ――父親が補償金をパチンコにつぎ込んだり、霊感商法に騙されそうになったり、ネガティブな題材が多いように感じましたが?

――父親が補償金をパチンコにつぎ込んだり、霊感商法に騙されそうになったり、ネガティブな題材が多いように感じましたが? ――新田がスナックで出会う女子大生とカメラマンの沙緒里との対比が面白いと思いました。他所から来た者の無神経さが示されていたようですが?

――新田がスナックで出会う女子大生とカメラマンの沙緒里との対比が面白いと思いました。他所から来た者の無神経さが示されていたようですが? ――福島県郡山出身の廣木監督はずっと福島の映画を撮りたいと思っておられたのですか?

――福島県郡山出身の廣木監督はずっと福島の映画を撮りたいと思っておられたのですか?

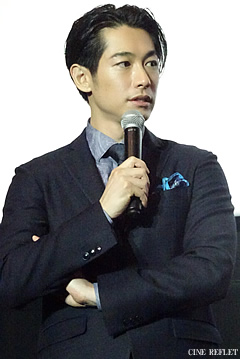

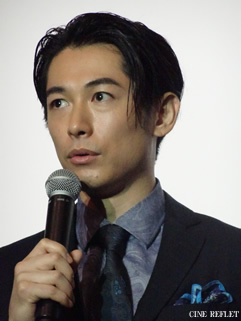

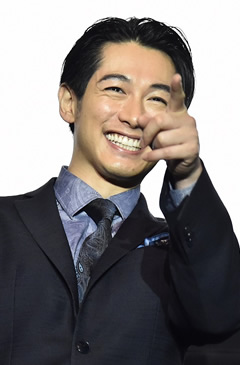

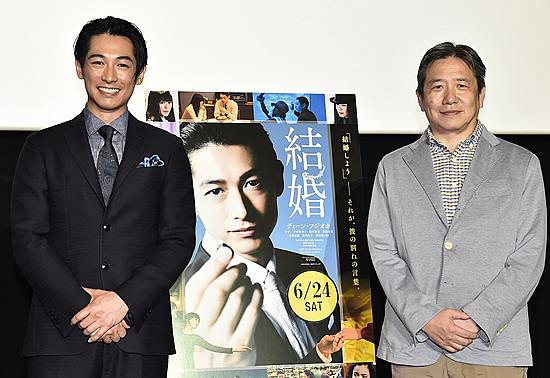

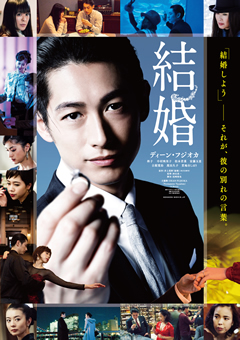

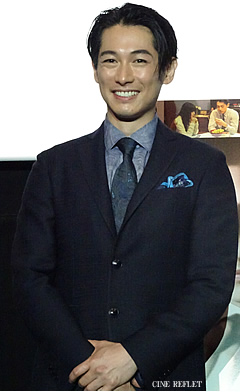

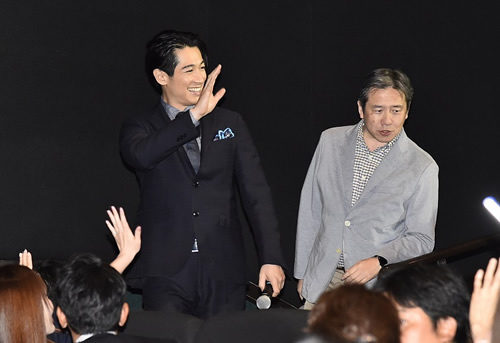

6月24日(土)の公開を前に開催されたなんばパークスシネマの先行上映会では、主演のディーン・フジオカと西谷真一監督が舞台挨拶のため登壇。超満員の会場は割れんばかりの歓声に包まれ、すっかり「五代様」が板についたディーン・フジオカに、「おかえり~!」の声援が上がった。詳細は以下の通りです。(敬称略)

6月24日(土)の公開を前に開催されたなんばパークスシネマの先行上映会では、主演のディーン・フジオカと西谷真一監督が舞台挨拶のため登壇。超満員の会場は割れんばかりの歓声に包まれ、すっかり「五代様」が板についたディーン・フジオカに、「おかえり~!」の声援が上がった。詳細は以下の通りです。(敬称略)

――ピアノを弾くシーンではとてもエレガントに弾いておられましたね?

――ピアノを弾くシーンではとてもエレガントに弾いておられましたね? ――ディーンさんがNHK朝の連ドラ「あさが来た」(2014~2015)に出演されていた頃に比べて凄いなと思われた点は?

――ディーンさんがNHK朝の連ドラ「あさが来た」(2014~2015)に出演されていた頃に比べて凄いなと思われた点は?