(2017年2月28日(火)大阪にて)

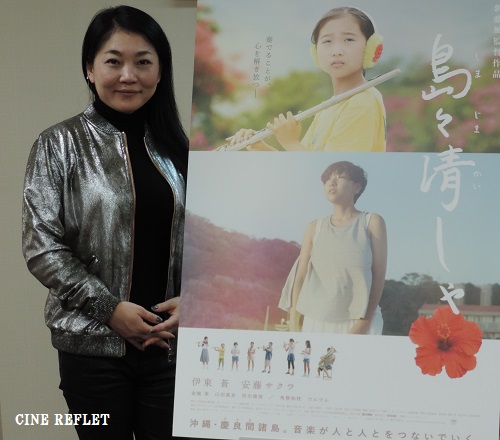

将棋の世界で闘う桐山零を、豪華キャストにダイナミックな映像で活写!

大友啓史監督が贈る、静かなる闘志みなぎる感動巨編!

将棋界を舞台に孤独な少年・桐山零の闘いを描いた、羽海野チカ原作の人気コミック「3月のライオン」。この度、大友啓史監督による実写映画版『3月のライオン【前編・後編】』が完成し、この春二部作連続公開される。『るろうに剣心』シリーズでかつてない斬新なアクションやスペクタクル映像で異次元の時代劇を堪能させてくれた大友監督が、いまだ連載中の原作に独自のエンディングで臨んだ感動作。豪華キャストが演じる際立つキャラクターに加え、映画ならではのダイナミックな映像で作品に新たな息吹を与えた、エンタテイメント超大作の登場である。

【STORY】

【STORY】

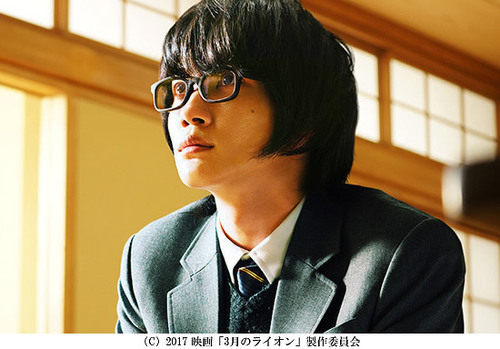

9歳の時に両親と妹を事故で亡くし天涯孤独となった桐山零(神木隆之介)は、プロ棋士の幸田(豊川悦司)に引き取られ、中学生でプロ棋士になった逸材だった。幸田家の二人の子供たち(姉弟)と共に将棋に精進してきたが、零だけがプロへの道を許された。そのせいで幸田家は家庭崩壊に陥り、とりわけ姉の香子(有村架純)は憎悪を露わにする。厳しい将棋の世界で勝ち抜くことがすべてだった零が、近所に住む川本家の3姉妹と知り合い、初めて家庭の温もりと安らぎを得る。強敵との対局や様々な人々との出会いを通じて、生きるために闘う本当の意味を学んでいくのだった。

この度、公開を前に来阪された大友啓史監督にお話を伺うことができましたので、下記にご紹介したいと思います。

――将棋の世界しか知らなかった主人公・桐山零が、孤独や不安を抱えながら、様々な人々との出会いを通じて成長していく物語ですね?

そうなんです。古典的青春ドラマというか、少年の成長小説の王道をいくようなドラマです。

――人気コミックの実写化ということで映像的にこだわった点は?

『るろうに剣心』のような時代劇は、キャラクター化した人物たちをテイストを間違えることなく映し換えるという作業が必要でした。今回は同時代で、将棋会館や佃島や月島など舞台設定も身近でリアルな場所ですから、コミックやアニメのキャラクターとは違って、「本当に生きている人々」という捉え方をして作らなければなりませんでした。あまりマンガチックに単純に作っていくと原作にある人物たちの内面の感情が活かされず、人間が生きているという感じがなくなってしまいます。人間って五面も六面もあるような複雑な感情を持っていると思うので、一面や二面だけを捉えたようなやり方は避けたかったのです。桐山零君も孤独で寂しくて大人しそうに見えるけど、内にはライオンを秘めています。勝負となると父親といえども打ち負かしていく。人物に対してはマンガやアニメ以上に複雑に、より複雑に描いていきたいと思いました。

『るろうに剣心』のような時代劇は、キャラクター化した人物たちをテイストを間違えることなく映し換えるという作業が必要でした。今回は同時代で、将棋会館や佃島や月島など舞台設定も身近でリアルな場所ですから、コミックやアニメのキャラクターとは違って、「本当に生きている人々」という捉え方をして作らなければなりませんでした。あまりマンガチックに単純に作っていくと原作にある人物たちの内面の感情が活かされず、人間が生きているという感じがなくなってしまいます。人間って五面も六面もあるような複雑な感情を持っていると思うので、一面や二面だけを捉えたようなやり方は避けたかったのです。桐山零君も孤独で寂しくて大人しそうに見えるけど、内にはライオンを秘めています。勝負となると父親といえども打ち負かしていく。人物に対してはマンガやアニメ以上に複雑に、より複雑に描いていきたいと思いました。

――そのような感情表現について神木隆之介さんとは相談されたのですか?演出は細かい方ですか?

演出の仕方はTPOや俳優や素材にもよります。神木君とは話している内にお互い何を考えているのか理解し合えたので、彼は早い段階で「僕はアニメのキャラクターを卒業します」と言って、コミックを実写化しただけの演技ではなく、彼自身が“桐山零を生きる”という方向へシフトしていくことができました。あくまで原作を尊重した上で、映画は映画としての表現を目指した訳です。生身の人間が活かされて、生身の人間である私たちの集団芸術として創り上げていくことができたと思っています。

――桐山零を精神的に追い詰める有村架純の演技が光ってましたね?

――桐山零を精神的に追い詰める有村架純の演技が光ってましたね?

姉といえども零とは血は繋がっていないので、男女の仲になってもおかしくない。そこで、微妙な関係性の一線をひきながら、お互い乗り越えられない状況を描くのも面白いかなと思いました。家族として長い時間を過ごしていろんな事を共有していますから、誰よりもよく理解し合っている二人です。棋士としてはライバルという枷がうまく作用して、有村さんも緊張感のある関係性を生み出せていたと思います。

――それぞれのキャラが際立っていますが、キャスティングは希望通りでしたか?

一応希望は出しますが、俳優の意志やスケジュールなどのタイミングもあります。キャスティングはバランスが重要ですので、その役に似ているかとか、演技力など総合力で判断します。本作では、まず神木隆之介君が決まり、次に佐々木蔵之介さん、そして有村架純さんが決まり、少しずつ役が埋まる度にプロデューサーと相談しながら、長い時間をかけてひとつひとつ決めていったのです。

――動きの少ない将棋は映画にしにくいと思われますが、1カットの将棋盤で緊迫した状況を明確に表現されてましたね?

――動きの少ない将棋は映画にしにくいと思われますが、1カットの将棋盤で緊迫した状況を明確に表現されてましたね?

確かに将棋盤自体は分かり辛いですよね。それより向き合っている棋士たちの表情や手の震えなどのコンディションを映すことで、どのような想いで対峙しているのかに重点を置きました。後藤(伊藤英明)が病気の妻のことを心配したり、島田(佐々木蔵之介)が山形の過剰な期待で胃が痛む思いをしたり、零が川本家3姉妹のことを心配したりと、棋士たちの精神状況を前提にした闘いを描こうと考えました。将棋の勝負は心と心の闘いでもあるので、人物の背景にあるものを描いた方が観る方も感情移入しやすくなり、将棋が分からなくてもそのシーンを観ただけで何かを感じて頂けるのではないかと思いました。

――四季折々の美しい風景や、スケール感のある歴史的建造物での撮影が、大きな魅力としてエンタテイメント性を高めていますね?

毎度のことですが、世界市場を視野におき、できるだけゴージャスになるように心掛けています。『るろうに剣心』のような時代劇だと、グレーディングという映像のトーンを決める作業で、今までのやり方だと色を抜いて渋いモノクロに近いものになってしまうところを、アメコミのようなテイストをもった新しい時代劇を目指して、むしろ色を出すように意識しました。

今回も将棋の世界は和の空間や着物が多いので、どうやって艶を出していくか…大きな対局では有名寺院や歴史的建造物などスペシャルな場所で撮影できましたが、基本的には将棋会館のような見慣れた場所が中心となりますので、どうすれば特別な場面として映るかが重要でした。そのために、山本英夫撮影監督と相談してワイドな映像が撮れるアナモルフィックレンズを使って撮影したのです。

――作品ごとに新たな世界を創りだしておられますが、今までの経験で何が一番役立っていますか?

――作品ごとに新たな世界を創りだしておられますが、今までの経験で何が一番役立っていますか?

ひとつには1997年から2年間、ハリウッドの撮影現場や南カリフォルニア大学等でディレクティングや脚本を学んだ経験が大きいですね。NHK時代の大河ドラマ『龍馬伝』では今までの大河とは違うことをやって相当暴れたので(笑)、殆どのことがOKかなと思えるようになりました。

その後、『るろうに剣心』のような半年かけての撮影では、色々と挫けそうになることもあったし、今回も4か月という長い撮影期間でしたが、『龍馬伝』の1年以上の撮影という密度の濃さに比べたらまだまだだよね、という精神的な耐久力ができているように感じます。

――『るろうに剣心』シリーズでは様々な年齢層に斬新な時代劇を楽しんでもらえましたね?

『3月のライオン』も老若男女に楽しんで頂けるような幅のあるドラマに仕上がっていると思います。主人公の桐山零君が穏やかな顔して内に凶暴なライオンを秘めているように、二面性が必要です。すべての事に対して、優しくて残酷、強くて弱い、常に真逆のものを持っていないと偏ってしまうような気がします。

『ミュージアム』のように人間が究極的に追い込まれていくとどういう状況になってしまうのかとか、『秘密THE TOP SECRET』のような人間の頭の中の記憶の書き換えなど、大きな仕掛けやガジェットに力を注いできたので、『3月のライオン』のような精神的に闘う人々を描いた作品を撮ることで、現実的なドラマを撮りたいという僕自身の渇望を吐き出す必要があった。いいタイミングでこの作品にとりかかれたと思います。

――立て続けに新作を発表されてますが、新企画を選択する基準は?

――立て続けに新作を発表されてますが、新企画を選択する基準は?

ありがたいことに次々と企画を頂ける環境にあります。自分がやりたい作品にだけ集中すると下手すれば3年位かかってしまうので、撮りながらどうやって他の作品の準備をしていくか。撮らないと腕も鈍るので、先ず撮れるものにリーチすることも大事なことです。自分が撮りたいものを見失わないためにも両方を大事にして、そのバランスをとるのが難しいですね。私が3人くらい居ればいいのですが…(笑)。

――海外では、アカデミー賞監督賞を受賞したデミアン・チャゼル(32歳)のような若い監督が大活躍をしていますが?

彼の才能の豊かさは勿論ですが、冒頭のダンスシーンひとつとってもロスのフリーウェイを2日間貸し切って撮れるという環境が羨ましいですね。日本では絶対無理ですから。そうした撮影環境を整えられるのがロスという街で、映画の街、夢の街、まさに“ラ・ラ・ランド”なんですよ。

――お好きな監督とか影響を受けた監督などは?

ミロシュ・フォアマンやクリストファー・ノーラン、ロバート・アルトマンなど好きな監督は沢山います。この間、『沈黙/サイレンス』を観て、改めてマーティン・スコセッシ監督って凄いなと感じました。自分一人で、勝手に《スコセッシ週間》と決め、彼の過去の作品をいくつか見直してみて、撮り続ける幅も含めて改めて素晴らしい監督だと思いました。アクションだったらジョン・ウー監督。それぞれの監督が武器とするものが作品の中で発見できるような、独自性を持った監督が好きですね。私はTV界で仕事をしてきて、最初から映画監督を目指していた訳ではありません。ですが、最終的にどんな映画を撮っても何か自分のコアなものが見えてくるような、そんな監督になれたらいいなと思っています。

穏やかに、丁寧にインタビューに答えてくれた大友啓史監督。きっと現場でもスタッフやキャストへの説明を分かりやすく伝えられる監督なのだろう。原作の持ち味を、大胆な構成を基に緻密なプロットで積み上げ、新たに生きるキャラクターと躍動感あふれる将棋の映画を創り上げた。観る者を、ドラマチックな展開で惹きつけるだけでなく、主人公・桐山零と共に新たなステージへと導いてくれているようだ。

(河田 真喜子)

【大友啓史監督プロフィール】 (オフィシャルサイトより)

1966年岩手県盛岡市生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。90年NHK入局、秋田放送局を経て、97年から2年間L.A.に留学、ハリウッドにて脚本や映像演出に関わることを学ぶ。帰国後、連続テレビ小説『ちゅらさん』シリーズ、『ハゲタカ』『白洲次郎』、大河ドラマ『龍馬伝』等の演出、映画『ハゲタカ』(09年)監督を務める。 2011年4月NHK退局、株式会社大友啓史事務所を設立。同年ワーナー・ブラザースと日本人初の複数本監督契約を締結する。『るろうに剣心』(12年)、『プラチナデータ』(13年)を公開。 14年、『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』2作連続公開、14年度の実写邦画No.1ヒットを記録。日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞、毎日映画コンクールTSUATAYAファン賞、日本アカデミー賞話題賞など、国内外の賞を受賞。 2016年『秘密 THE TOP SECRET』、『ミュージアム』を公開。2017年は『3月のライオン』前編(3月18日)後編(4月22日)が公開予定。

『3月のライオン』【前編・後編】2部作

■原作:羽海野チカ「3月のライオン」(白泉社刊・ヤングアニマル連載)

■原作:羽海野チカ「3月のライオン」(白泉社刊・ヤングアニマル連載)

■監督:大友啓史 (『ハゲタカ』『るろうに剣心』シリーズ3部作、『プラチナデータ』『秘密 THE TOP SECRET』『ミュージアム』)

■出演:神木隆之介 有村架純 倉科カナ 染谷将太 清原果耶 佐々木蔵之介 加瀬亮 前田吟 高橋一生 岩松了 斉木しげる 中村倫也 尾上寛之 奥野瑛太甲本雅裕 新津ちせ 板谷由夏 /伊藤英明/豊川悦司

■ 配給:東宝=アスミック・エース

■2017年 日本 【前編】2時間19分 【後編】2時間20分

■コピーライト:(C)2017 映画「3月のライオン」製作委員会

■【前編】 3月18日(土) 【後編】 4月22日(土) 2部作連続・全国ロードショー!

★シネルフレ作品紹介⇒ こちら

★舞台挨拶(2/28)⇒ こちら

★イベント(2/28)⇒ こちら

★公式サイト⇒ http://3lion-movie.com/

上の写真、前列左から、

上の写真、前列左から、 『白T』

『白T』 『ジョニーの休日』

『ジョニーの休日』 『パンクしそうだ』

『パンクしそうだ』 『戦場へ、インターン』

『戦場へ、インターン』 『SENIOR MAN』

『SENIOR MAN』 ★金 允洙(キム ユンス)プロフィール

★金 允洙(キム ユンス)プロフィール

★目黒 啓太(めぐろ けいた)プロフィール

★目黒 啓太(めぐろ けいた)プロフィール ★籔下 雷太(やぶした らいた)プロフィール

★籔下 雷太(やぶした らいた)プロフィール ★吉野 主(よしの まもる)プロフィール

★吉野 主(よしの まもる)プロフィール

ライバルはトミー・リー・ジョーンズ!?

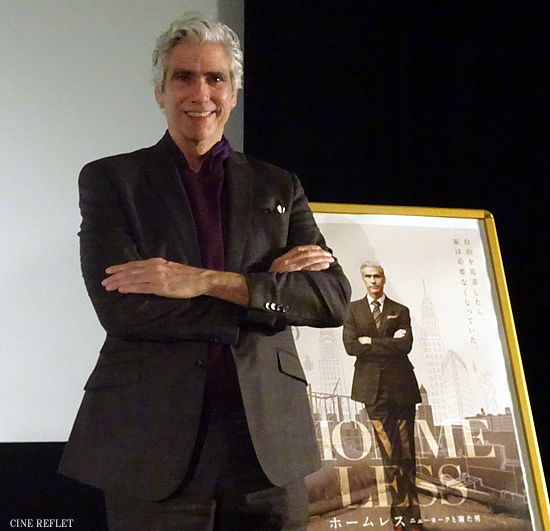

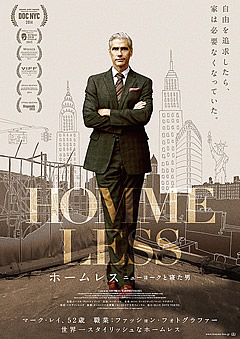

ライバルはトミー・リー・ジョーンズ!? 元々ファッション・モデルだけあって、歩く姿も立ち姿もゴージャス!身長188cm、デザイナーズスーツを着こなすロマンスグレーのナイスミドルの彼は、実はホームレス!? 40代後半からホームレス生活をしながらモデル兼ファッション・フォトグラファーとして働くマーク・レイは、1959年生まれの現在57歳。元モデル仲間でピエール・カルダン等の企業PVを手がけるオーストリア人監督、トーマス・ヴィルテンゾーンがNYでマークと再会した際マークの実状を知り、3年間密着して完成させたのがドキュメンタリー映画『ホームレスニューヨークと寝た男』だ。

元々ファッション・モデルだけあって、歩く姿も立ち姿もゴージャス!身長188cm、デザイナーズスーツを着こなすロマンスグレーのナイスミドルの彼は、実はホームレス!? 40代後半からホームレス生活をしながらモデル兼ファッション・フォトグラファーとして働くマーク・レイは、1959年生まれの現在57歳。元モデル仲間でピエール・カルダン等の企業PVを手がけるオーストリア人監督、トーマス・ヴィルテンゾーンがNYでマークと再会した際マークの実状を知り、3年間密着して完成させたのがドキュメンタリー映画『ホームレスニューヨークと寝た男』だ。 そんなホームレス男のマーク・レイが大阪にやって来た!! 公式に劇場公開されたのは日本だけということで、昨年11月のキャンペーンに続いて2度目の来日を果たした。東京・大阪・京都・名古屋と、公開日に合せて日本各地で舞台挨拶を敢行。日本では映画の反応が良く、とても歓待してくれるので、できれば日本で仕事をしたいと切望する。かつて『メン・イン・ブラック』のエキストラとして出演したこともあるマークは、「東京でトミー・リー・ジョーンズの大きな看板を見てびっくり!彼のようになりたい」と、現在日本で就活中である。

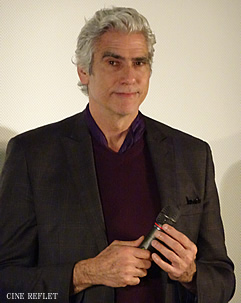

そんなホームレス男のマーク・レイが大阪にやって来た!! 公式に劇場公開されたのは日本だけということで、昨年11月のキャンペーンに続いて2度目の来日を果たした。東京・大阪・京都・名古屋と、公開日に合せて日本各地で舞台挨拶を敢行。日本では映画の反応が良く、とても歓待してくれるので、できれば日本で仕事をしたいと切望する。かつて『メン・イン・ブラック』のエキストラとして出演したこともあるマークは、「東京でトミー・リー・ジョーンズの大きな看板を見てびっくり!彼のようになりたい」と、現在日本で就活中である。 「日本は、とにかく綺麗で、落ち着いていて、静か!」と大絶賛。また「大阪・京都へも新幹線で速く移動できてとても便利!」。映画館のロビーではマークのオリジナル写真集も販売され、「帰国するのにヒッチハイクしなくて済むよう、どうか買って下さい」と、サインにも気軽に応じていた。さらに、観客からの質問に応じる際には自らマイクを持っていき、バラエティ番組のMCさながらのサービスぶりだった。

「日本は、とにかく綺麗で、落ち着いていて、静か!」と大絶賛。また「大阪・京都へも新幹線で速く移動できてとても便利!」。映画館のロビーではマークのオリジナル写真集も販売され、「帰国するのにヒッチハイクしなくて済むよう、どうか買って下さい」と、サインにも気軽に応じていた。さらに、観客からの質問に応じる際には自らマイクを持っていき、バラエティ番組のMCさながらのサービスぶりだった。 映画公開後、不法侵入していた屋上生活もできなくなり、今では友人のアパートの一室に間借りしているとのこと。現在クラウドファンディングで、マークの渡航費用や、日本でのPR活動や就職活動にかかる費用などの資金集めをしている。

映画公開後、不法侵入していた屋上生活もできなくなり、今では友人のアパートの一室に間借りしているとのこと。現在クラウドファンディングで、マークの渡航費用や、日本でのPR活動や就職活動にかかる費用などの資金集めをしている。