『きいろいゾウ』舞台挨拶レポート

『きいろいゾウ』舞台挨拶レポート

(2012.12.23 大阪ステーションシティシネマ)

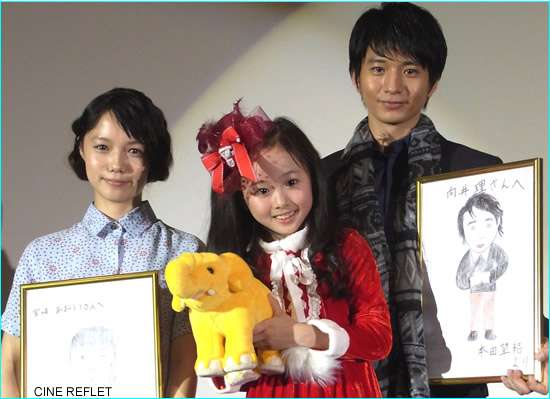

ゲスト:宮﨑あおい、向井理 サプライズゲスト:本田望結

(2012年 日本 2時間11分)

監督:廣木隆一

原作:西加奈子著『きいろいゾウ』小学館

出演:宮﨑あおい、向井理、柄本明、松原智恵子、リリー・フランキー、緒川たまき、濱田龍臣、本田望結

2013年2月2日(土)~新宿ピカデリー、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、神戸国際松竹、T・ジョイ京都他全国ロードショー

公式サイト⇒http://www.kiiroizou.com/

(C) 2013西加奈子・小学館 / 「きいろいゾウ」製作委員会

作品レビューはコチラ

西加奈子のロングセラー小説『きいろいゾウ』が、自身も同作の大ファンという宮﨑あおいと向井理を迎えて映画化され、『軽蔑』、『ヴァイブレーター』の廣木隆一監督がファンタジーとリアルが交錯する原作を、実感ある夫婦の物語に仕立てあげた。

2013年2月の公開を前に、大阪ステーションシティシネマで行われた先行有料試写会では、上映後に主演の宮﨑あおい、向井理が登壇し、作品の余韻に浸る観客を前にツマとムコさながらのゆったりトークを展開、途中からサプライズゲストの本田望結がサンタクロース姿で登場し、会場からも歓声が沸く場面もあった。一足早いクリスマスプレゼントとなった、宮﨑あおい、向井理、本田望結による舞台挨拶をご紹介したい。

(最初のご挨拶)

(最初のご挨拶)

宮﨑:みなさん、こんばんは。今日は見に来て下さって、本当にありがとうございます。とても大好きな原作で、この作品の中に自分が入れたことを光栄に思います。みなさんが見られてどんな感想を持たれたのかとても気になりますが、心を込めて作った作品なので、好きでいてもらえたらいいなと思います。

向井:こんばんは。ムコ役を演じさせていただいた向井理です。この映画は今年の4月に三重県で撮影していました。とてもいい所で、ロケーションの力にも助けられた作品になっていると思います。よろしくお願いします。

━━━お二人は初共演ですが、宮﨑さんが最初に向井さんにどんなイメージを持っていましたか?

宮﨑:なんかシュッとしてますよね。背が高くて、スキがないイメージがありました。でもお会いして、ツマとして時間を共有している間はシュッとした感じが全然ないんです。現場でもムコさんとしてぼぉ~っとしていて。

向井:シュッとしているのは、仕事用なんです。

宮﨑:こんなにちゃんとスキがある人なんだなと、すごく面白かったです。

━━━向井さんは最初宮﨑あおいさんにどんなイメージを持っていらっしゃいましたか?

━━━向井さんは最初宮﨑あおいさんにどんなイメージを持っていらっしゃいましたか?

向井:あまり誰に対しても「こういう人なのではないか」というイメージを持たないので、印象としてこんな人だと思ったことはないですね。(実際に共演してみると)面白い人ですよ。鼻歌歌っているし、変な絵を書いているし。でも芯が強いんですよ。お互い同じ場所にいるのですが、別々のことをしていて、現場で話すこともあったりなかったりで、むしろ会話は少ない方だと思います。それでも、お互いに無駄に自分たちのテリトリーを壊さないで、自分たちの距離間を保っていたので、本番でも本番じゃないときもずっと同じテンションでいられて、やりやすかったです。居心地が良かったです。

━━━映画でもファンタスティックな場面や現実的な場面が登場し、演じる上では難しいのではないかと思いましたが、宮﨑さんはツマを演じるにあたって、こうしようというイメージはありましたか?

宮﨑:こういう風にやろうというのは、いつもないですね。こういう服を着ているなとか、こういう髪型をしているなというイメージが沸くことはあります。(前髪を切ったことについて)原作を読んだときも、台本を読んでもちょっと変わっている印象があったので、自分で切っちゃった前髪といった感じかなと思いました。だんだん短くなるんですよ。ほとんど順撮りで撮っているので、前半戦は割と長めのまゆげからちょっと上がったぐらいなのですが、後半戦はムコさんがいなくなってから大変なことになっていて、前髪が全部立つぐらいになっているので、その辺を注目して2回見てください。

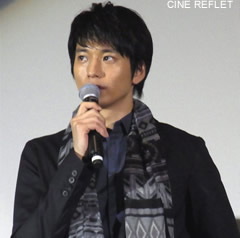

━━━向井さんは無精ひげをはやしていらっしゃいましたが、ムコさんはこんな感じとイメージされたのですか?

向井:監督とも相談して、物書きということもあったので、特に外見にこだわりのない人だと思ったので、髪型もボサボサですし、ヒゲもはやして、メイクもせずスッピンでした。

━━━あと、関西弁がなめらかで、全然違和感なかったですよね。

向井:大丈夫でしたか?結構不安だったのですが。(会場拍手)

━━━ツマとムコがデートするなら大阪ではどこがいいですか?

向井:どこやろね~(会場笑)彼らに対してあまりハイカラなイメージがないので。大阪はすごく近代的だから・・・食べるのが好きな二人なので、食い倒れたいです。

~本田望結ちゃんが、サンタクロースの姿でプレゼントを手に登場!~

~本田望結ちゃんが、サンタクロースの姿でプレゼントを手に登場!~

━━━ご挨拶をお願いします。

向井:宮﨑あおいさんの子どもの役を演じた本田望結です。よろしくお願いします!

━━━映画の中で髪が短かったですね。

本田:髪の毛の短い子の役は初めてだったので、びっくりもあったし、不思議な感じもあったし、すごく楽しかったです。

━━━今日は大きな袋を下げていますが、プレゼントがあるんですか?

本田:ツマさんとムコさんの似顔絵を書きました!

~宮﨑さんと向井さんに望結ちゃんからプレゼントを贈呈~

━━━宮﨑さん、向井さん、感想はいかがですか?

宮﨑:私はよく目が離れていると言われて、魚顔だと自称しているのですが、目がちゃんと離れているのでうれしいです。ありがとうございます。

向井:すごいね。ちょうどくせ毛でいつもこうなるので、よく見てるね。髪質がそっくり。

本田:向井さんと宮﨑さんに、書くときは似てると言ってもらえたらうれしいなと思っていたけど、似てると言われてちょっとほっとしました。

━━━望結ちゃんは映画の中で絵本を読むシーンがありますが、どんな気持ちで撮りましたか?

本田:絵本の中に出てくるのは初めてだったので、楽しいのもあるし、うれしいのもあるし、向井さんと望結で二人で声を撮ったときはドキドキもあったし、楽しかったし、うれしかったし、いろんな気持ちがありました。

向井:僕はきいろいゾウ役もやっているので、あの時は本当に手をつないで撮影したもんね、監督の指示で。

宮﨑:私はその撮影の時、見学に行きました。一日だけだったので、どんな風に撮影しているのか見たかったので。二人で声を撮っているときも、はしっこでニヤニヤしながら見ていました。

━━━最後に、ご挨拶をお願いします。

━━━最後に、ご挨拶をお願いします。

向井:この映画はご覧になっていただいたとおり、これが僕たちの作った『きいろいゾウ』です。キャストもとても少なく、登場人物も少なく、人物設定も分かりやすく、こだわりのある映画になっていて、僕もこの映画をどう表現していいのか正直まだわからないところもあります。後半から全然違う映画になって、初めて見たときは2本映画を見たような、それぐらい前半のゆるい雰囲気と後半のとがったカットと、色々な要素が入った映画になっています。この映画がどんどん大きくなるのは、自分たちの力だけではできませんので、ぜひ多くの方に伝えていっていただきたいと思います。今日はありがとうございました。

宮﨑:この映画の中では心が痛くなったり、悲しくなったりするシーンがたくさんあったと思います。でもきっと自分が大切だと思う人と向き合うということは、もちろん幸せなことはいっぱいあるけれど、そういう痛い部分も必ず付いてくることで、それと一生懸命向き合おうとする夫婦のお話だと思います。ぜひ、みなさんがこの作品を広めていってくださればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。(江口由美)

『R-18文学賞 vol.1 自縄自縛の私

『R-18文学賞 vol.1 自縄自縛の私 誰でも人にはいえない愉しみを持っていて、そのささやかな時間の中で、自分を慰めいたわり、日々なんとか健気に生きている…。たまたま、彼女の場合は、それが<自縄、自分で自分の身体を縛ること>だった。

誰でも人にはいえない愉しみを持っていて、そのささやかな時間の中で、自分を慰めいたわり、日々なんとか健気に生きている…。たまたま、彼女の場合は、それが<自縄、自分で自分の身体を縛ること>だった。 「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞作を竹中直人監督が映画化。細やかでみずみずしい、フェミニンな資質を見事開花させ、新境地を見せた。絵本のような語り口を駆使し、絶妙な距離感で、女の子ならではの心象を丁寧に編み上げていく。新ミューズに平田薫が抜擢。スレンダーで透明感のある女優として同性から熱い支持を集める彼女が、今回はヒロインの複雑な心もようを、さらりとした演技で表現する姿に誰もが共感するだろう。

「女による女のためのR-18文学賞」大賞受賞作を竹中直人監督が映画化。細やかでみずみずしい、フェミニンな資質を見事開花させ、新境地を見せた。絵本のような語り口を駆使し、絶妙な距離感で、女の子ならではの心象を丁寧に編み上げていく。新ミューズに平田薫が抜擢。スレンダーで透明感のある女優として同性から熱い支持を集める彼女が、今回はヒロインの複雑な心もようを、さらりとした演技で表現する姿に誰もが共感するだろう。

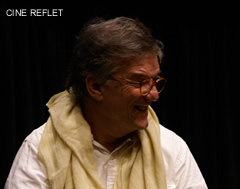

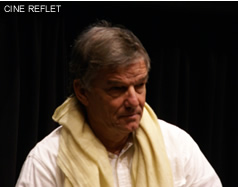

12月1日~9(日)までの京都の各所(京都シネマ、京都文化博物館、東映京都撮影所、松竹撮影所)にて開催された『第4回京都ヒストリカ国際映画祭』は、世界の時代劇だけを集めた映画祭です。時代劇製作の本場である京都で、こうした国際映画祭を開催することは、今後の京都の映画産業を支える上でもその意義は大きい。初日に『大奥~永遠~右衛門佐・綱吉篇』と『マリー・アントワネットに別れをつげて』が上映され、それぞれ上映後にゲストによるトークショーが開催されました。

12月1日~9(日)までの京都の各所(京都シネマ、京都文化博物館、東映京都撮影所、松竹撮影所)にて開催された『第4回京都ヒストリカ国際映画祭』は、世界の時代劇だけを集めた映画祭です。時代劇製作の本場である京都で、こうした国際映画祭を開催することは、今後の京都の映画産業を支える上でもその意義は大きい。初日に『大奥~永遠~右衛門佐・綱吉篇』と『マリー・アントワネットに別れをつげて』が上映され、それぞれ上映後にゲストによるトークショーが開催されました。 ――― 特に京都でオススメの所は?

――― 特に京都でオススメの所は? ――― 歴史上登場しないシドニーについて?

――― 歴史上登場しないシドニーについて? ――― 監督の視線に愛情を感じるのですが、女優の演出法は?

――― 監督の視線に愛情を感じるのですが、女優の演出法は? ――― 本能を解き放つという意味ですか?

――― 本能を解き放つという意味ですか? 溝口健二は勿論、小津安二郎、成瀬巳喜男、黒澤明などの巨匠から北野武と、予想以上に日本映画を見て影響を受けているようでした。特に、京都を舞台にした作品がお好きだとか。新作『マリー・アントワネットに別れをつげて』では、今まで見たことのないマリー・アントワネット像を目撃することになるでしょう。また、ベルサイユ宮殿とは別のトリアノン離宮での撮影にも注目して見て頂きたい。(河田 真喜子)

溝口健二は勿論、小津安二郎、成瀬巳喜男、黒澤明などの巨匠から北野武と、予想以上に日本映画を見て影響を受けているようでした。特に、京都を舞台にした作品がお好きだとか。新作『マリー・アントワネットに別れをつげて』では、今まで見たことのないマリー・アントワネット像を目撃することになるでしょう。また、ベルサイユ宮殿とは別のトリアノン離宮での撮影にも注目して見て頂きたい。(河田 真喜子)

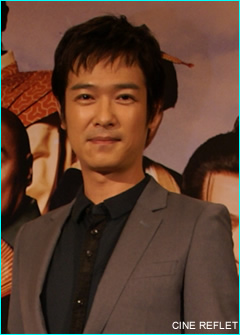

『大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]』合同記者会見

『大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]』合同記者会見 大ヒットした2010年の映画『大奥〈男女逆転〉』(二宮和也・柴咲コウ)。将軍吉宗を演じた柴咲コウの颯爽ぶりが記憶に新しいが、姉妹篇として、2012年秋のTVドラマ『大奥~誕生~[有功(ありこと)・家光篇]』(堺雅人・多部未華子)に続いて、映画『大奥~永遠~[右衛門佐(えもんのすけ)・綱吉篇]』(堺雅人・菅野美穂)が公開される。史実の男女を逆転させた〈よしながふみ〉原作のコミック『大奥』の映像化は、江戸時代の将軍家大奥を舞台に、世継ぎをめぐる陰謀渦巻く世界で、男女逆転しているとはいえ、信頼と忠誠、そして真心と愛情という普遍的な情景を、豪華絢爛な時代劇として現代に甦らせている。

大ヒットした2010年の映画『大奥〈男女逆転〉』(二宮和也・柴咲コウ)。将軍吉宗を演じた柴咲コウの颯爽ぶりが記憶に新しいが、姉妹篇として、2012年秋のTVドラマ『大奥~誕生~[有功(ありこと)・家光篇]』(堺雅人・多部未華子)に続いて、映画『大奥~永遠~[右衛門佐(えもんのすけ)・綱吉篇]』(堺雅人・菅野美穂)が公開される。史実の男女を逆転させた〈よしながふみ〉原作のコミック『大奥』の映像化は、江戸時代の将軍家大奥を舞台に、世継ぎをめぐる陰謀渦巻く世界で、男女逆転しているとはいえ、信頼と忠誠、そして真心と愛情という普遍的な情景を、豪華絢爛な時代劇として現代に甦らせている。 江戸時代に男性にしか罹らない赤面疱瘡という奇病で男性の割合が激減し、世の中の要職には女が就き、男は子種をもたらす希少な存在となってしまった。まさしく男女逆転の時代に、一人の女将軍のため、その希少な男性3000人を集めた江戸城大奥では、日々将軍に子種をもたらそうと勢力争いを展開していた。将軍綱吉(菅野美穂)の

江戸時代に男性にしか罹らない赤面疱瘡という奇病で男性の割合が激減し、世の中の要職には女が就き、男は子種をもたらす希少な存在となってしまった。まさしく男女逆転の時代に、一人の女将軍のため、その希少な男性3000人を集めた江戸城大奥では、日々将軍に子種をもたらそうと勢力争いを展開していた。将軍綱吉(菅野美穂)の ――― 男女逆転の魅力については? 日頃男女逆転だなと感じることは?

――― 男女逆転の魅力については? 日頃男女逆転だなと感じることは? ――― 男女逆転とはいえ、それぞれの立場で演じ分けた点は?

――― 男女逆転とはいえ、それぞれの立場で演じ分けた点は? ――― 役作りについて?

――― 役作りについて? ――― 観客へのアピールを。

――― 観客へのアピールを。

MC:一言ずつご挨拶をお願いします。

MC:一言ずつご挨拶をお願いします。

マッキントッシュ:

マッキントッシュ: Q:生で歌を収録したことについて。

Q:生で歌を収録したことについて。 Q:配役の決め手は?

Q:配役の決め手は?