若い人の宝になる映画を!『野火』塚本晋也監督インタビュー

若い人の宝になる映画を!『野火』塚本晋也監督インタビュー

(2014年 日本 1時間27分)

・原作:大岡昇平

・製作・脚本・撮影・監督・編集:塚本晋也

・出演:塚本晋也、リリー・フランキー、中村達也、森 優作、中村優子

・2015年7月25日(土)~渋谷ユーロスペース、8月1日(土)~シネ・リーブル梅田、京都シネマ、シネ・リーブル神戸 ほか全国順次公開

・公式サイト⇒ http://nobi-movie.com/

・コピーライト:(C)SHINYA TSUKAMOTO / KAIJYU THEATER

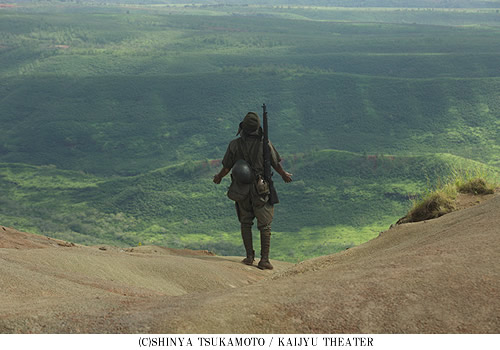

~雄大で美しい風景と無残で小さい人間、このコントラストを撮りたかった~

大岡昇平が第2次大戦中、フィリピン戦線での日本軍の苦闘を描いた問題作。1951年に「展望」に発表した戦争文学の代表作。第3回(昭和26年度)読売文学賞・小説賞受賞。59年に市川崑監督が大映で映画化している。

【物語】

第2次大戦末期のフィリピン・レイテ島。敗色濃厚で日本兵たちが飢えに苦しむ中、田村一等兵(塚本晋也)は結核を患い、部隊を追い出されて野戦病院行きを命じられるが、病院も負傷兵で入れず、田村は追い出される。戻った部隊からも入隊を拒否され、原野をさまよい歩く。空腹と孤独、容赦なく照りつける太陽の熱と戦いながら、田村は地獄のありさまを目の当たりにする。殺人、人肉食への欲求、同胞すら狩ってまでも生き延びようとする戦友たち。何とか生き延びた田村にも、いつしか狂気がしのび寄る…。

第2次大戦末期のフィリピン・レイテ島。敗色濃厚で日本兵たちが飢えに苦しむ中、田村一等兵(塚本晋也)は結核を患い、部隊を追い出されて野戦病院行きを命じられるが、病院も負傷兵で入れず、田村は追い出される。戻った部隊からも入隊を拒否され、原野をさまよい歩く。空腹と孤独、容赦なく照りつける太陽の熱と戦いながら、田村は地獄のありさまを目の当たりにする。殺人、人肉食への欲求、同胞すら狩ってまでも生き延びようとする戦友たち。何とか生き延びた田村にも、いつしか狂気がしのび寄る…。

死体が行く手にゴロゴロ転がる、凄惨な画面には絶句するしかない。人間はどこまで残酷になれるのか? 限界を試すようなフィリピンの無残極まりない描写は、今転がって行きつつある“いつか来た道”への警告に違いない。

塚本晋也監督が構想20年をかけた悲願の作品『野火』(大岡昇平原作)が完成し9日、大阪・シネ・リーブル梅田で先行上映された。舞台あいさつのため来阪した塚本監督に、映画に込めた思いを聞いた。

―――『野火』の映画化はいつ頃から考えていたのか?

塚本晋也監督:原作を高校時代に読んで、鮮烈に頭に残った。悪いトラウマではなく、いいトラウマになった。映画少年だったんで、いつか映画化したい、とその時から思っていた。あれから40年。凄惨な戦場の映画ですが、雄大で美しい風景と無残で小さい人間、このコントラストだけは描きたいと考え、30代でも40代でもそこは変わらなかった。

――― 脚本執筆はいつ頃?

――― 脚本執筆はいつ頃?

塚本監督:30代にはシノプシスを書いた。輪郭は変わっていない。原作に近づいて、追体験していく旅、みたいな感じですね。

――― 市川崑監督の『野火』(59年)は見たか?

塚本監督: 銀座・並木座で見た。強い印象を受けた。崑さんを大尊敬している。心に残りました。崑さんの人間性にも…。自分が撮っていたモノクロの8㍉映画に影響を受けた。その後、崑さんの映画をずいぶん見た。

――― 市川崑監督フリークだった?

塚本監督:日本映画が好きで崑監督も好きだが、黒澤明監督、岡本喜八監督も好きでした。一番好きなのは神代辰巳監督ですけど。全盛期の日活ロマンポルノは中学生なので見られなかった。東宝時代の『青春の蹉跌』や『アフリカの光』などを見てます。日活時代の映画は今後の楽しみにしています。

――― 監督としては最初が『鉄男』(89年)になる?

塚本監督: 『野火』にはまだまだ手が届かなかった。30歳過ぎて映画にしようとしたが、規模が大きく現実的にはならなかった。10年ぐらい前に、戦場に行った方々が80歳を超えられた頃、インタビューを始めた。レイテ島の戦友会のリーダーの紹介で10人ぐらいの方々に聞いた。実際、人間がいかに簡単に物体に変化するものか、聞いた。写真も見せてもらった。

――― カニバリズム(人肉食)については?

塚本監督:自分が、とは誰も言わないが、現地では普通に行われていたようです。理性が働いてる状況じゃない。食べたか食べなかったか、良い悪いを問う映画ではない。

――― 原作は文学的表現になっているが?

――― 原作は文学的表現になっているが?

塚本監督:市川崑作品では食べていない。人肉を食べて歯がボロボロになって食べられなかったということになる。今作では、食べただろうなという程度。サルの肉とされているが、バラバラ死体はサルではなく人間に見える。

―――『鉄男』をはじめ、海外や日本でも“塚本フリーク”は多いが『野火』はアレっと思う作品では?

塚本監督:そうかな? ある種のファンタジーとして見せる映画が多かったが、根っこのところでは共通している、と思う。

――― 丁度戦後70年の節目の公開になるが?

塚本監督:そこを目指した訳じゃないが、偶然のようで、実は必然だった。10年前には取れなかった原作(の映画化権)も取れたし、周りのスタッフも頑張って、1着買った軍服を50着にしてくれた。奇跡みたいにして出来た映画です。

――― 自ら主演も。はじめから自分でやるつもりだった?

塚本監督:いやいや、もっとほかの人でオファーもありましたが、やっぱり自分で、ということに。普通の人っていう目線を意識した。田村(主人公)とお客さんが一緒です、と。

―――『野火』の前に(マーティン・)スコセッシ監督の『沈黙』に3か月、中心になる「茂吉」役で出演しているが?

塚本監督:遠藤周作原作で、これもスコセッシ監督が20年ぐらい温めていた作品。『野火』、スコセッシ監督作品と、宿願の作品にかかわれた、意義ある1年。この1年は“ビフォーアフター”みたいですね。

――― 昨年9月にベネチア国際映画祭コンペ部門に出しているが、反響は?

塚本監督:お客さんのスタンディング・オベーションはものすごく長かった。マスコミは賛否両論。暴力シーンではっきり別れました。

――― 若い人に見てもらいたい映画?

塚本監督:本当にそう。私たちが子供時代に“はだしのゲン”を見て心から感動したように、若い人には宝になる映画です。

(安永 五郎)

青森から「触ると幸せが訪れる」100kgの合掌土偶が応援にやってきた!!

青森から「触ると幸せが訪れる」100kgの合掌土偶が応援にやってきた!! 本作は人生に臆病になっていた女性・桃子が“人間本来の生き方”のエッセンスに満ちた“縄文時代”に触れ、自身の幸せのカタチを見出して一歩を踏み出していく姿を描く、優しさ溢れる感動作。主人公・桃子役にはドラマ・番組パーソナリティーと幅広く活躍する鈴木杏樹。本作が意外にも映画初主演となる。そして、縄文時代への情熱に燃える誠実で不器用な研究者・クマゴロウに宇梶剛士、映画『進撃の巨人』など今年出演作が多数公開される注目度上昇中の武田梨奈が桃子を慕う後輩・桜役で出演。その他にも秋野太作、藤田弓子、宅間孝行、村田雄浩、中本賢といった実力派演技陣が顔を揃えている。

本作は人生に臆病になっていた女性・桃子が“人間本来の生き方”のエッセンスに満ちた“縄文時代”に触れ、自身の幸せのカタチを見出して一歩を踏み出していく姿を描く、優しさ溢れる感動作。主人公・桃子役にはドラマ・番組パーソナリティーと幅広く活躍する鈴木杏樹。本作が意外にも映画初主演となる。そして、縄文時代への情熱に燃える誠実で不器用な研究者・クマゴロウに宇梶剛士、映画『進撃の巨人』など今年出演作が多数公開される注目度上昇中の武田梨奈が桃子を慕う後輩・桜役で出演。その他にも秋野太作、藤田弓子、宅間孝行、村田雄浩、中本賢といった実力派演技陣が顔を揃えている。

![Laia-pre].jpg](http://cineref.com/present/assets_c/2015/06/Laia-pre%5D-thumb-100x177-5992.jpg)

物語の舞台は青森県八戸市。主人公・桃子は明るく姉御肌だが、恋や人生に臆病になっているアラフォー女性。実は不幸な離婚を経験し、心にはどうしても抜けない棘があった。そんな彼女は、ある時、縄文時代の遺跡発掘に情熱を傾ける男性、クマゴロウと出会う。それをきっかけに、遥かな昔、この場所で生きた生命があったことに想いを馳せた彼女は、悠久の時を経て自身へと繋がる絆を体感するのだった。果たして、桃子が見つけ出す幸せのカタチとは!?

物語の舞台は青森県八戸市。主人公・桃子は明るく姉御肌だが、恋や人生に臆病になっているアラフォー女性。実は不幸な離婚を経験し、心にはどうしても抜けない棘があった。そんな彼女は、ある時、縄文時代の遺跡発掘に情熱を傾ける男性、クマゴロウと出会う。それをきっかけに、遥かな昔、この場所で生きた生命があったことに想いを馳せた彼女は、悠久の時を経て自身へと繋がる絆を体感するのだった。果たして、桃子が見つけ出す幸せのカタチとは!?