『レインツリーの国』 映画公開記念

オリジナル ミラー プレゼント!

■ 提供:ショウゲート

■ 提供:ショウゲート

■ 募集人員: 2 名様

■ 締切:2015年11月30日(月)

2015年11月21日(土)~ TOHOシネマズ(梅田、なんば、二条)、大阪ステーションシティシネマ、T・ジョイ京都、イオンシネマ京都桂川、OSシネマズミント神戸、109シネマズHAT神戸 ほか全国ロードショー!!

★公式サイト⇒ http://www.raintree-movie.jp

『阪急電車』『図書館戦争』シリーズの有川浩が贈るロングセラー恋愛小説、ついに映画化!

玉森裕太(Kis-My-Ft2)×西内まりや 今年最高に心ときめく感動のラブストーリー

それでも好きと伝えたかった――

玉森裕太(Kis-My-Ft2)×西内まりや フレッシュなふたりと豪華キャストの共演

まっすぐな「想い」と「言葉」が紡ぐ、珠玉のラブストーリー

<STORY>

まだ会ったことのない君に、恋をした。きっかけは伸が高校時代に好きだった「忘れられない本」。そこから「レインツリーの国」というブログの管理人であるひとみとメールで繋がり、彼女に惹かれていくー。「直接会いたい」という伸。「会えない」というひとみ。頑なに会うことを拒む彼女には、言い出せない「秘密」があった…。「秘密=感音性難聴」を抱え、自分の殻に閉じこもっていたひとみ。パソコンの中に作ったブログ「レインツリーの国」は、唯一「秘密」を気にせず、活き活きと「言葉」を綴れる場所。そこに伸が現われ、ひとみに変化が訪れる。想い合うあまり、恋に傷つき迷う2人。本当の〝障害″を乗り越えたとき、現実の世界に2人の「レインツリーの国=ときめきの国」を見つけることができるのかー。

まだ会ったことのない君に、恋をした。きっかけは伸が高校時代に好きだった「忘れられない本」。そこから「レインツリーの国」というブログの管理人であるひとみとメールで繋がり、彼女に惹かれていくー。「直接会いたい」という伸。「会えない」というひとみ。頑なに会うことを拒む彼女には、言い出せない「秘密」があった…。「秘密=感音性難聴」を抱え、自分の殻に閉じこもっていたひとみ。パソコンの中に作ったブログ「レインツリーの国」は、唯一「秘密」を気にせず、活き活きと「言葉」を綴れる場所。そこに伸が現われ、ひとみに変化が訪れる。想い合うあまり、恋に傷つき迷う2人。本当の〝障害″を乗り越えたとき、現実の世界に2人の「レインツリーの国=ときめきの国」を見つけることができるのかー。

■出演:玉森裕太(Kis-My-Ft2)、西内まりや、森カンナ、阿部丈二、山崎樹範、片岡愛之助(特別出演)、矢島健一、麻生祐未、大杉漣、高畑淳子

■原作:有川 浩『レインツリーの国』(角川文庫刊)

■監督:三宅喜重『阪急電車 片道15分の奇跡』『県庁おもてなし課』 ■脚本:渡辺千穂 ■音楽:菅野祐悟

■主題歌:Kis-My-Ft2「最後もやっぱり君」(avex trax)

2015/日本/108分/ショウゲート (C)2015「レインツリーの国」製作委員会

2015年11月21日(土)~ TOHOシネマズ(梅田、なんば、二条)、大阪ステーションシティシネマ、T・ジョイ京都、イオンシネマ京都桂川、OSシネマズミント神戸、109シネマズHAT神戸 ほか全国ロードショー!!

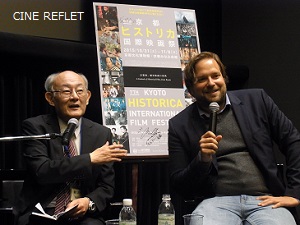

《第7回京都ヒストリカ国際映画祭》開幕!!

《第7回京都ヒストリカ国際映画祭》開幕!!

ツイ・ハーク監督とは友人でもあるジェフリー・チャン・プロデューサーは「監督が70年代にアメリカ留学していたころ、ニューヨークの街で中国伝統の“プロパガンダ映画”を見て、リメイクしたい、と考えていたようです。彼は何でも出来るし、ワーカーホリックと言えるほど働く。2Dと3D作品を同時に撮る監督は中国には彼しかいないでしょう。この映画でも雪のシーンで苦労したが、期待出来る映画になったと思う」と称えていた。

ツイ・ハーク監督とは友人でもあるジェフリー・チャン・プロデューサーは「監督が70年代にアメリカ留学していたころ、ニューヨークの街で中国伝統の“プロパガンダ映画”を見て、リメイクしたい、と考えていたようです。彼は何でも出来るし、ワーカーホリックと言えるほど働く。2Dと3D作品を同時に撮る監督は中国には彼しかいないでしょう。この映画でも雪のシーンで苦労したが、期待出来る映画になったと思う」と称えていた。 初日は午後5時からインドネシアで大人気の武侠映画『黄金杖秘聞』を上映。観客は迫力満点のアクションを堪能していた。

初日は午後5時からインドネシアで大人気の武侠映画『黄金杖秘聞』を上映。観客は迫力満点のアクションを堪能していた。 『エール!』エリック・ラルティゴ監督インタビュー

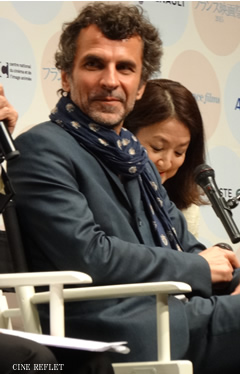

『エール!』エリック・ラルティゴ監督インタビュー

気になる男の子ガブリエル(イリアン・ベルガラ)を追ってコーラス部に入ったポーラは、音楽教師のファビアン(エリック・エルモスニーノ)に歌の才能を見出され、パリの音楽学校の受験を勧められる。だが、歌うことの歓びを全身で感じながらも、耳の聴こえない家族をどう説得すればいいのか悩むポーラ。一方、娘の特別な才能である歌声を聴くことができない寂しさと家を離れようとする娘に落胆する両親。お互いを思い遣ればこそ苦悩は深まるが、日頃大人しい父親がとった行動とは?

気になる男の子ガブリエル(イリアン・ベルガラ)を追ってコーラス部に入ったポーラは、音楽教師のファビアン(エリック・エルモスニーノ)に歌の才能を見出され、パリの音楽学校の受験を勧められる。だが、歌うことの歓びを全身で感じながらも、耳の聴こえない家族をどう説得すればいいのか悩むポーラ。一方、娘の特別な才能である歌声を聴くことができない寂しさと家を離れようとする娘に落胆する両親。お互いを思い遣ればこそ苦悩は深まるが、日頃大人しい父親がとった行動とは?

カリン・ヴィアールには、お喋りで外交的で常に興奮状態にあるような、子供をとても可愛がって家庭を切り盛りする役を望みました。一方フランソア・ダミアンの方は、ぶっきら棒で内向的で、母親に比べれば控え目な役です。そのコントラストが面白いと思いました。聴覚障がい者は手話で話すと同時に顔でも語ろうとするので、そこが過剰演技に見えたかもしれませんが、健常者と同じようにお喋りな人と大人しい人がいることは確かです。

カリン・ヴィアールには、お喋りで外交的で常に興奮状態にあるような、子供をとても可愛がって家庭を切り盛りする役を望みました。一方フランソア・ダミアンの方は、ぶっきら棒で内向的で、母親に比べれば控え目な役です。そのコントラストが面白いと思いました。聴覚障がい者は手話で話すと同時に顔でも語ろうとするので、そこが過剰演技に見えたかもしれませんが、健常者と同じようにお喋りな人と大人しい人がいることは確かです。 あのシーンで音を切ったのは、観客の方に聴覚障がい者の世界を知ってもらいたいという意図からです。聴こえるはずの音が聞こえないと健常者はそこで欲求不満を感じるはずです。歌から受ける感情を一気にカットすることによって、その感情を他に持っていくことができたはずです。耳の聴こえない人の立場に立つ体験をしてもらいたかったのです。

あのシーンで音を切ったのは、観客の方に聴覚障がい者の世界を知ってもらいたいという意図からです。聴こえるはずの音が聞こえないと健常者はそこで欲求不満を感じるはずです。歌から受ける感情を一気にカットすることによって、その感情を他に持っていくことができたはずです。耳の聴こえない人の立場に立つ体験をしてもらいたかったのです。

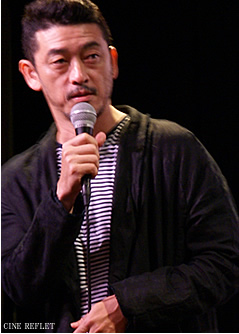

京都の歓楽街・木屋町を舞台に、子分の裏切りで四肢を失った元ヤクザが恐怖の取り立て屋としてしぶとく生きる抜く様を描いた『木屋町DARUMA』。文字通り這いつくばって、えげつない方法で債権者を恐怖のどん底に陥れては返済を迫る、凄腕取り立て屋の勝浦が主人公。彼の世話をする若いヤクザ・坂本の極道に生きる心境の変化を通して、寡黙な勝浦自身をより人間味あふれる人物として浮かび上がらせている。丸野裕行の発禁小説の映画化に挑戦したのは、『誘拐ラプソディー』『捨てがたき人々』、さらには今年だけでも4本の作品を撮っている榊英雄監督。俳優としても活躍している榊監督の精力的な制作活動は、タブーをものともしない本作の勢いに現れている。

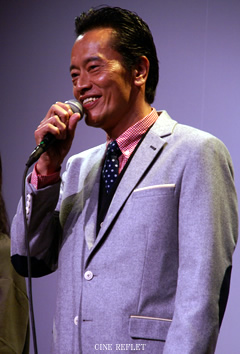

京都の歓楽街・木屋町を舞台に、子分の裏切りで四肢を失った元ヤクザが恐怖の取り立て屋としてしぶとく生きる抜く様を描いた『木屋町DARUMA』。文字通り這いつくばって、えげつない方法で債権者を恐怖のどん底に陥れては返済を迫る、凄腕取り立て屋の勝浦が主人公。彼の世話をする若いヤクザ・坂本の極道に生きる心境の変化を通して、寡黙な勝浦自身をより人間味あふれる人物として浮かび上がらせている。丸野裕行の発禁小説の映画化に挑戦したのは、『誘拐ラプソディー』『捨てがたき人々』、さらには今年だけでも4本の作品を撮っている榊英雄監督。俳優としても活躍している榊監督の精力的な制作活動は、タブーをものともしない本作の勢いに現れている。 年々大きな存在感で観客を圧倒している遠藤憲一。映画だけでなくTVドラマやCMなどでも大活躍の強面(こわもて)顔の人気俳優。TV『民王』では、菅田将暉演じる息子と体が入れ替わる総理大臣の役を演じ、また映画『ギャラクシー街道』(三谷幸喜監督作10/24~)の公開も控えており、今後の人気急上昇が期待される。本作では、「榊監督の執念が凄くて、俳優陣もTVではできないような思いつく限りのことをやりました。怒涛の撮影が終わって、やりきったというより、こんなの誰が観てくれんねん?という思いの方が強かったです」。立見が出た超満員の会場に向かって、「こんなに沢山来て頂いて、本当に嬉しい!」と挨拶。

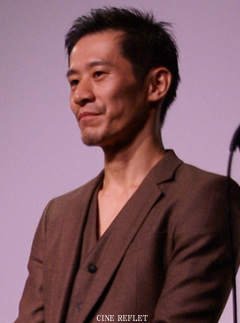

年々大きな存在感で観客を圧倒している遠藤憲一。映画だけでなくTVドラマやCMなどでも大活躍の強面(こわもて)顔の人気俳優。TV『民王』では、菅田将暉演じる息子と体が入れ替わる総理大臣の役を演じ、また映画『ギャラクシー街道』(三谷幸喜監督作10/24~)の公開も控えており、今後の人気急上昇が期待される。本作では、「榊監督の執念が凄くて、俳優陣もTVではできないような思いつく限りのことをやりました。怒涛の撮影が終わって、やりきったというより、こんなの誰が観てくれんねん?という思いの方が強かったです」。立見が出た超満員の会場に向かって、「こんなに沢山来て頂いて、本当に嬉しい!」と挨拶。 深い思いを秘めたもの静かな男が似合う三浦誠己(まさき)。本作では、仕事の段取りから勝浦の下の世話までする耐える坂本を熱演。坂本自身も親の借金のせいでヤクザの世界に入った過去を持ち、勝浦や組織の極悪非道な取立てに疑問を持つという、どこか悲哀を感じさせる重要な役どころだ。「若い頃から憧れていた遠藤憲一さんに胸を貸して頂いて、榊監督には愛して頂いて、どうにか魂を込めて演じることができました」と。また「僕の人生で大きな節目になった作品。撮影にのめり込み駆け抜けた3週間はとても楽しい期間でした」と、ハードな撮影を振り返り、本作が多くの人に観てもらえるよう観客の協力を仰いだ。

深い思いを秘めたもの静かな男が似合う三浦誠己(まさき)。本作では、仕事の段取りから勝浦の下の世話までする耐える坂本を熱演。坂本自身も親の借金のせいでヤクザの世界に入った過去を持ち、勝浦や組織の極悪非道な取立てに疑問を持つという、どこか悲哀を感じさせる重要な役どころだ。「若い頃から憧れていた遠藤憲一さんに胸を貸して頂いて、榊監督には愛して頂いて、どうにか魂を込めて演じることができました」と。また「僕の人生で大きな節目になった作品。撮影にのめり込み駆け抜けた3週間はとても楽しい期間でした」と、ハードな撮影を振り返り、本作が多くの人に観てもらえるよう観客の協力を仰いだ。

――― 遠藤憲一さんは、表現や役作りに苦労した点は?

――― 遠藤憲一さんは、表現や役作りに苦労した点は?

三浦:

三浦: Q:遠藤さんは関西弁が完璧だったと思いますが、ご出身は?

Q:遠藤さんは関西弁が完璧だったと思いますが、ご出身は?

第7回京都ヒストリカ国際映画祭 上映作品決定!

第7回京都ヒストリカ国際映画祭 上映作品決定! オープニング作品は、

オープニング作品は、 世界の新作歴史映画を上映する、《ヒストリカ・ワールド》は6作品。オーストリア、スイス『吸血セラピー』(14年)、コロンビア、ベネズエラ『大河の抱擁』(13年)、ドイツ、エストニア、フィンランド『フェンサー』(15年)、日本、落合賢監督『NINJA THE MONSTER』(15年)、インドネシア『黄金杖秘聞』(14年)、ドイツ『千年医師物語~ペルシアの彼方へ~』(13年)。『黄金杖~』以外の5本は日本初上映。

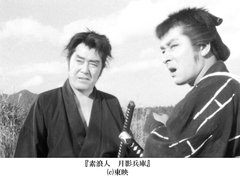

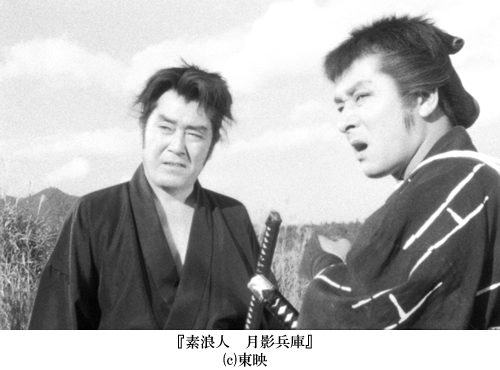

世界の新作歴史映画を上映する、《ヒストリカ・ワールド》は6作品。オーストリア、スイス『吸血セラピー』(14年)、コロンビア、ベネズエラ『大河の抱擁』(13年)、ドイツ、エストニア、フィンランド『フェンサー』(15年)、日本、落合賢監督『NINJA THE MONSTER』(15年)、インドネシア『黄金杖秘聞』(14年)、ドイツ『千年医師物語~ペルシアの彼方へ~』(13年)。『黄金杖~』以外の5本は日本初上映。 お茶の間の人気を集めたシリーズ時代劇の中から、渡辺謙『後家人斬九郎 第5シリーズ第10話』、高橋英樹『三匹が斬る! 第1話』、緒形拳『必殺仕掛人第1話』(72年)、山崎努『新・必殺仕置人 第1話』、勝新太郎『新・座頭市Ⅱ第10話』(78年)、『服部半蔵 影の軍団第2話』(80年)、近衛十四郎、品川隆二『素浪人 月影兵庫第1話』(65年)、坂口祐三郎『仮面の忍者 赤影第1話、第10話』の全14作品。

お茶の間の人気を集めたシリーズ時代劇の中から、渡辺謙『後家人斬九郎 第5シリーズ第10話』、高橋英樹『三匹が斬る! 第1話』、緒形拳『必殺仕掛人第1話』(72年)、山崎努『新・必殺仕置人 第1話』、勝新太郎『新・座頭市Ⅱ第10話』(78年)、『服部半蔵 影の軍団第2話』(80年)、近衛十四郎、品川隆二『素浪人 月影兵庫第1話』(65年)、坂口祐三郎『仮面の忍者 赤影第1話、第10話』の全14作品。 メインキャスト声優が大阪に登場!

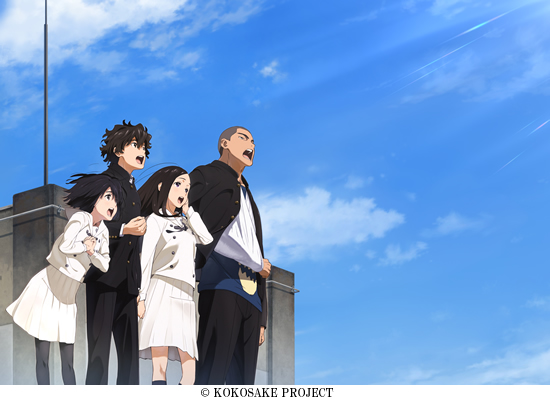

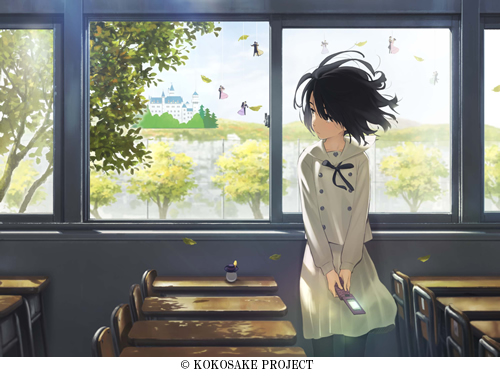

メインキャスト声優が大阪に登場! 映画の上映終了後、満員のお客さんの前に大きな拍手で迎えられ、登壇したお二人。

映画の上映終了後、満員のお客さんの前に大きな拍手で迎えられ、登壇したお二人。 【STORY】

【STORY】