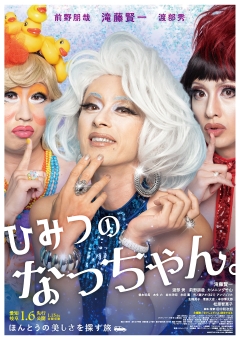

数多くのドラマや映画の話題作に出演する実力派俳優、滝藤賢一の映画初主演作となる『ひみつのなっちゃん。』が、2023年1月13日(金)より大阪ステーションシネマ他にて全国公開となりました。

数多くのドラマや映画の話題作に出演する実力派俳優、滝藤賢一の映画初主演作となる『ひみつのなっちゃん。』が、2023年1月13日(金)より大阪ステーションシネマ他にて全国公開となりました。

本作は大切な友人なっちゃんの死をきっかけに集まった3人のドラァグクイーン、バージン(滝藤賢一)、モリリン(渡部秀)、ズブ子(前野朋哉)が、なっちゃんが<オネエ>であることを知らない母・恵子(松原智恵子)のため、ふつうのおじさんとしてお葬式に参列するまでの珍道中を、温かな笑いと素直な涙で彩るハートフル・ロードムービー。これが初監督・脚本作となる田中和次朗がメガホンをとり、完全オリジナル脚本で令和の日本でドラァグクイーンたちが本当の”美しさ”を見つける旅を描きます。

1月22日(日)になんばパークスシネマにて滝藤賢一、渡部秀、そして田中和次朗監督による公開記念舞台挨拶を実施しました。

■1月22日 (日)18:10~18:40

■場所:なんばパークスシネマ

■登壇者:滝藤賢一、渡部秀、田中和次朗監督

1月13日(金)より公開中の映画『ひみつのなっちゃん。』の公開記念舞台挨拶がここ関西の3劇場で開催されました。MOVIX京都、大阪ステーションシティシネマ、そしてラストのなんばパークスシネマに滝藤賢一、渡部秀、田中和次朗監督が観客の大拍手に迎えられ登場!

1月13日(金)より公開中の映画『ひみつのなっちゃん。』の公開記念舞台挨拶がここ関西の3劇場で開催されました。MOVIX京都、大阪ステーションシティシネマ、そしてラストのなんばパークスシネマに滝藤賢一、渡部秀、田中和次朗監督が観客の大拍手に迎えられ登場!

滝藤さんの最初の挨拶で「コロナ禍の厳しい中で企画がはじまり、当時は撮影も延期となっていた映画です。皆さんに映画をお届けできるのは幸せです。」と感慨深くコメントをした。渡部さんは、「今日一日、京都から始まり、いよいよここがラストなりました。ここまで走って来れたのも皆様のおかげです。」と、真面目にコメント。その後の田中監督は「愛欲ズブ子役の前野朋哉さんみたいな雰囲気を出している田中和次朗です」と自己紹介で笑いをとり、場を盛り上げた。また滝藤さんが、京都からの移動で京阪電車やJ R環状線に乗ったことにふれ、渡部くんはファンに声をかけられたけど、自分は誰にも気づいてもらえなかったと、残念がる場面もあった。

観客からの質問コーナーで、「オネエなのに男性らしく見せるシーンがよかった」という感想に、滝藤さんは「あのシーンは、男に戻ればいいということではなくて、自分は男なんだけど、オネエを演じていて、そのオネエが男を演じなくてはならないのが大変だった」と語った。

最後に滝藤さんが「ロビーにたくさんのお客さんがいて、とても嬉しかった。いろんな映画が上映されている中で“ひみつのなっちゃん。”を選んでくれてありがとうございます。心が穏やかな気持ちになるとても優しい映画です。ぜひ皆さんで盛り上げていただけると嬉しいです」語った。

『ひみつのなっちゃん。』

【ストーリー】

ある夏の夜、なっちゃんが死んだ。つまらない冗談を言っては「笑いなさいよ!」と一人でツッコミを入れていた なっちゃんは、新宿二丁目で食事処を営むママ。

その店で働くモリリンはドラァグクイーン仲間のバージンとズブ子を呼び出す。彼らがまず考えたのは なっちゃんが家族にオネエであることをカミングアウトしていなかったこと。証拠を隠すため なっちゃんの自宅に侵入した3人は、なっちゃんの母・恵子と出くわしてしまう。何とかその場を取り繕った彼らだが、恵子から岐阜県郡上市の実家で行われる葬儀に誘われてしまい、なっちゃんの“ひみつ”を隠し通すため”普通のおじさん”に扮し、一路郡上八幡へ向かうことになる……。

■出演:滝藤賢一 渡部 秀 前野朋哉 カンニング竹山 豊本明長 本多 力 岩永洋昭 永田 薫 市ノ瀬アオ(821) アンジェリカ 生稲晃子 菅原大吉 ・ 本田博太郎 松原智恵子

■脚本・監督:田中和次朗

■主題歌:「ないしょダンス」渋谷すばる

■製作:東映ビデオ 丸壱動画 TOKYO MX 岐阜新聞映画部

■ロケ協力:岐阜県郡上市 ドラァグクイーン監修:エスムラルダ

■配給:ラビットハウス 丸壱動画

■©2023「ひみつのなっちゃん。」製作委員会

■公式サイト:himitsuno-nacchan.com

■公式twitter:@HimitsuNacchan

大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、他にて絶賛公開中

(オフィシャル・レポートより)

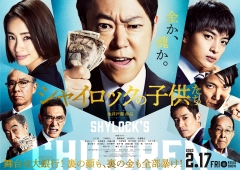

ベテランのお客様係の西木(阿部サダヲ)が務める東京第一銀行の小さな支店では、今日も新規融資顧客の獲得に厳しいハッパが掛けられていた。そんな中、赴任間もない滝野(佐藤隆太)が好成績を上げ、支店長・九条(柳葉敏郎)や超パワハラ上司の副支店長・古川(杉本哲太)からも期待されていた。その滝野に前任支店からの顧客・石本(橋爪功)から10億という巨額の融資依頼が来る。支店長自ら出向いて契約に至るが、しばらくして支店内で100万円紛失事件が起こる。西木は窓口業務の愛理(上戸彩)やお客様係の田端(玉森裕太)とともに事件の真相を探っていくと、なんと巨額融資が不良債権になるというとんでもない事態に…。本店の検査部次長の黒田(佐々木蔵之介)による査察が入るが、果たしてメガバンクの支店で起きたこの大事件の顛末とは?

ベテランのお客様係の西木(阿部サダヲ)が務める東京第一銀行の小さな支店では、今日も新規融資顧客の獲得に厳しいハッパが掛けられていた。そんな中、赴任間もない滝野(佐藤隆太)が好成績を上げ、支店長・九条(柳葉敏郎)や超パワハラ上司の副支店長・古川(杉本哲太)からも期待されていた。その滝野に前任支店からの顧客・石本(橋爪功)から10億という巨額の融資依頼が来る。支店長自ら出向いて契約に至るが、しばらくして支店内で100万円紛失事件が起こる。西木は窓口業務の愛理(上戸彩)やお客様係の田端(玉森裕太)とともに事件の真相を探っていくと、なんと巨額融資が不良債権になるというとんでもない事態に…。本店の検査部次長の黒田(佐々木蔵之介)による査察が入るが、果たしてメガバンクの支店で起きたこの大事件の顛末とは?