『第6回京都ヒストリカ国際映画祭』招待券プレゼント!!!

今年も《京都ヒストリカ国際映画祭》が京都市の京都文化博物館と京都みなみ会館にて開催されます。世界の時代劇を集めた、日本の映画製作発祥の地である京都ならではの映画祭です。

今年も《京都ヒストリカ国際映画祭》が京都市の京都文化博物館と京都みなみ会館にて開催されます。世界の時代劇を集めた、日本の映画製作発祥の地である京都ならではの映画祭です。

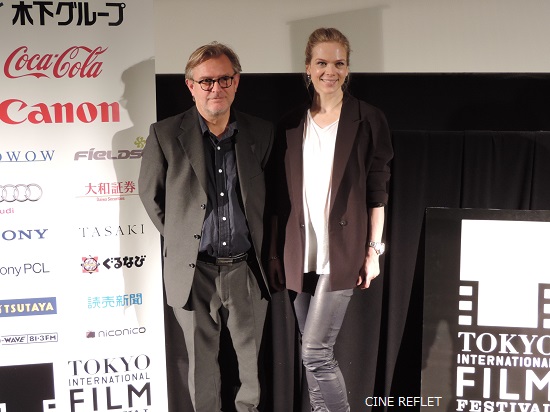

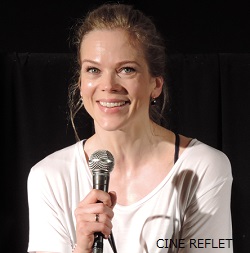

『髪結いの亭主』や『仕立て屋の恋』などで日本でも人気の高いパトリス・ルコント監督の新作『暮れ逢い』をはじめ、大ヒット作『るろうに剣心』3部作一挙上映に加え、それぞれ監督によるトークショーも開催される〈ヒストリカ スペシャル〉がございます。

今年は、上記の〈ヒストリカ スペシャル〉の他に、世界の新作を集めた〈ヒストリカ ワールド〉と、日本初公開となる『キートンのセブンチャンス』や、『伊藤大輔初期チャンバラ集』や『人斬り』など名作8本を集めた〈ヒストリカ フォーカス〉 という大変貴重な特集上映もあり、充実したプログラムが組まれております。

時代劇ファンならずとも、名作にふれながら映画の歴史や情熱を感じられる至福の9日間です。是非この機会にご覧ください。

そこで、映画祭事務局より招待券のご提供を頂きましたので、下記の要領で募集いたします。ふるってご応募下さい。

■募集人員:5組10名様

■締切:2014年11月30日(日)

■招待券の有効期間:2014年12月6日(土)~12月14(日)

■場所:京都文化博物館・京都みなみ会館

■対称作品:〈ヒストリカ ワールド〉〈ヒストリカ フォーカス〉の各作品。

(ご注意:『暮れ逢い』『るろうに剣心』シリーズの〈ヒストリカスペシャル〉はご使用いただけません)

★スケジュールや作品紹介は公式サイトをご覧下さい⇒ こちら

★ヒストリカ スペシャル

6日午後1時 『暮れ逢い』(フランス、ベルギー)

同午後2時55分 パトリス・ルコント監督トークショー

★ヒストリカ・ワールド (世界の新作歴史映画)

同午後5時半 『黄金』(13年ドイツ)

★ヒストリカ・ワールド (世界の新作歴史映画)

★ヒストリカ・ワールド (世界の新作歴史映画)

7日午後0時、12日午後3時半

『ガイド少年と盲目の旅芸人』(14年ウクライナ)

同午後3時 『悪戦』(13年香港)

同午後6時半、11日午後3時半

『トワイライト・フォレスト』(12年スペイン)

★ヒストリカ・フォーカス (日本刀アクション映画の系譜)

9日午後6時半

9日午後6時半

『人斬り』(69年大映)

10日午後6時半

『必殺4 恨みはらします』(87年松竹)

11日午後6時半

『柳生一族の陰謀』(78年東映)

12日午後6時半

『伊藤大輔初期チャンバラ集』

13日午前10時20分 『キートンのセブンチャンス』(25年アメリカ) 活弁とギター伴奏付き

13日午前10時20分 『キートンのセブンチャンス』(25年アメリカ) 活弁とギター伴奏付き

同午後0時20分 『忍者武芸帖 百地三太夫』(80年東映)

同3時20分 『座頭市血煙り街道』(67年大映)

同午後5時50分 『酔拳2』(94年香港)

★ヒストリカ スペシャル

★ヒストリカ スペシャル

14日午前10時20分 『るろうに剣心』(12年、ワーナー)

同午後1時20分 『るろうに剣心 京都大火編』(14年、ワーナー)

同午後4時 『るろうに剣心 伝説の最期編』(14年、ワーナー)

※京都みなみ会館での上映は★ヒストリカ・ワールド

※京都みなみ会館での上映は★ヒストリカ・ワールド

14日午後2時半 『ベル―ある伯爵令嬢の恋―』(13年イギリス)

同午後6時 『黄金』

同午後8時40分 『悪戦』

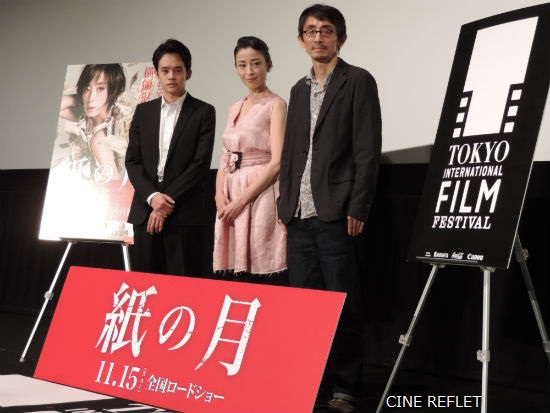

『竜宮、暁のきみ』青木克齊監督、谷内里早さん舞台挨拶

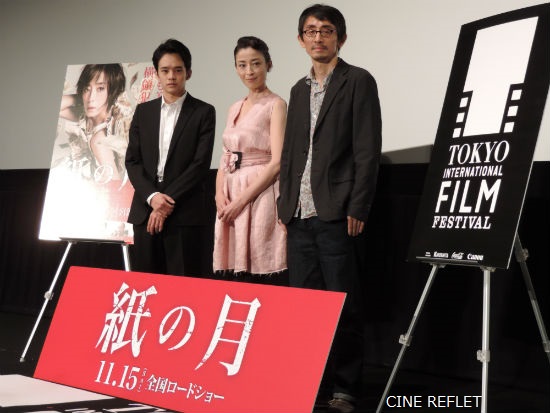

『竜宮、暁のきみ』青木克齊監督、谷内里早さん舞台挨拶 おとぎ話の浦島太郎の物語をモチーフに、現代の若者の喪失と再生を、人形浄瑠璃を織り混ぜファンタジックに描いた『竜宮、暁のきみ』。関西での公開初日の11月8日、第七藝術劇場で青木克齊監督と、透明感あふれ、凛とした存在感で、主人公の太郎を勇気づける不思議な少女みずきを演じた谷内里早さんが登壇。大勢の観客のあたたかい拍手に包まれ、なごやかな舞台挨拶が行われました。

おとぎ話の浦島太郎の物語をモチーフに、現代の若者の喪失と再生を、人形浄瑠璃を織り混ぜファンタジックに描いた『竜宮、暁のきみ』。関西での公開初日の11月8日、第七藝術劇場で青木克齊監督と、透明感あふれ、凛とした存在感で、主人公の太郎を勇気づける不思議な少女みずきを演じた谷内里早さんが登壇。大勢の観客のあたたかい拍手に包まれ、なごやかな舞台挨拶が行われました。 まず最初に、竜宮からの『玉手箱企画』大阪編と題して、七芸での上映期間中、日替わりで入場者にプレゼントされる香川県の特産品について紹介された後、青木監督が「2年前に撮影し、1年かけて上映に向けての準備を進め、この夏、新宿で公開し、大阪に来ました。今、観なおしてみて、何か変わったことは?」と里早さんに質問。「こんなにきゃぴきゃぴすることはなくなりましたね(笑)」今、猫を飼っているという里早さんに、監督は、「そういえば、撮影が始まる前日ぐらいに、ロケ地で、一人で田んぼを歩いていたら20センチほどの亀が出てきたので、拾って宿に帰り、しばらく飼っていました。13日間の撮影が終わり皆が帰った後、元の場所に返そうかと思って、起きたら、旅館の人に亀がいなくなったと言われました。玄関で飼っていたのに、結局どこにいったのか全然わかりませんでした。撮影とともに現れ、撮影が終わるとともにいなくなってしまったんです」と不思議な逸話を披露。「亀は幸運をもたらすかな?」との問いに、「こうして映画も公開に至りましたしね」とにっこり微笑む里早さん。

まず最初に、竜宮からの『玉手箱企画』大阪編と題して、七芸での上映期間中、日替わりで入場者にプレゼントされる香川県の特産品について紹介された後、青木監督が「2年前に撮影し、1年かけて上映に向けての準備を進め、この夏、新宿で公開し、大阪に来ました。今、観なおしてみて、何か変わったことは?」と里早さんに質問。「こんなにきゃぴきゃぴすることはなくなりましたね(笑)」今、猫を飼っているという里早さんに、監督は、「そういえば、撮影が始まる前日ぐらいに、ロケ地で、一人で田んぼを歩いていたら20センチほどの亀が出てきたので、拾って宿に帰り、しばらく飼っていました。13日間の撮影が終わり皆が帰った後、元の場所に返そうかと思って、起きたら、旅館の人に亀がいなくなったと言われました。玄関で飼っていたのに、結局どこにいったのか全然わかりませんでした。撮影とともに現れ、撮影が終わるとともにいなくなってしまったんです」と不思議な逸話を披露。「亀は幸運をもたらすかな?」との問いに、「こうして映画も公開に至りましたしね」とにっこり微笑む里早さん。

会場には、香川県出身の方々もたくさん来場され、映画の中の荘内半島(三豊市)の山や海の美しさにうっとり。京都での公開も決まり、神戸では春に公開予定とのこと。上映後のサイン会には、大勢の人が並び、映画の話で盛り上がっていました。

会場には、香川県出身の方々もたくさん来場され、映画の中の荘内半島(三豊市)の山や海の美しさにうっとり。京都での公開も決まり、神戸では春に公開予定とのこと。上映後のサイン会には、大勢の人が並び、映画の話で盛り上がっていました。

当日は11時からイベントスタートのところ、開始時間前からたくさんのお客様がイベントに参加するために集まって下さいました。イベントに参加されたお客様は八尾市周辺だけではなく、枚方市や泉南市、京都や神戸など大阪府外からも多数集まり、壁画作成イベントにご参加いただきました。

当日は11時からイベントスタートのところ、開始時間前からたくさんのお客様がイベントに参加するために集まって下さいました。イベントに参加されたお客様は八尾市周辺だけではなく、枚方市や泉南市、京都や神戸など大阪府外からも多数集まり、壁画作成イベントにご参加いただきました。 お子さま2人と両親の4人家族で参加されたり、若い女性同士のお客様や老夫婦お二人で参加されるお客様がいらっしゃったりと、非常に幅広いお客様が楽しそうにパーツをつなげて作品作りに協力していただきました。慣れた手つきでLaQをつなぎ合わせるお子さまや、なかなかうまくつなげられない大人のお客様もちらほらといらっしゃいましたが、すぐにコツを掴んでは作品を少しずつ完成させていきました。

お子さま2人と両親の4人家族で参加されたり、若い女性同士のお客様や老夫婦お二人で参加されるお客様がいらっしゃったりと、非常に幅広いお客様が楽しそうにパーツをつなげて作品作りに協力していただきました。慣れた手つきでLaQをつなぎ合わせるお子さまや、なかなかうまくつなげられない大人のお客様もちらほらといらっしゃいましたが、すぐにコツを掴んでは作品を少しずつ完成させていきました。

時代劇ファンのために映画祭!『第6回京都ヒストリカ国際映画祭』

時代劇ファンのために映画祭!『第6回京都ヒストリカ国際映画祭』

6日午後1時

6日午後1時 7日午後0時、12日午後3時半

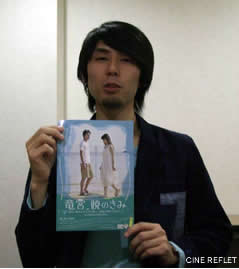

7日午後0時、12日午後3時半 浦島太郎のお話を人形浄瑠璃により、現代の物語に巧みにリンクさせた『竜宮、暁のきみ』青木克齊監督インタビュー

浦島太郎のお話を人形浄瑠璃により、現代の物語に巧みにリンクさせた『竜宮、暁のきみ』青木克齊監督インタビュー 日本人の誰もが知っている浦島太郎のおとぎ話をモチーフに、現代の若者が新たな一歩を踏み出すまでを描いた力作。浦浜太郎は、大学の夏休みに帰省した故郷の海で溺れ、助けようとした親友を喪ったショックから立ち直れず、ぼんやりと無気力な毎日を過ごし、心を閉ざしたまま。事故から1年余りが過ぎようとする、夏のある日、太郎の目前にどこからともなく不思議な少女みずきが現れる。太郎は、みずきとの出会いをとおして、少しずつ変わっていく…。

日本人の誰もが知っている浦島太郎のおとぎ話をモチーフに、現代の若者が新たな一歩を踏み出すまでを描いた力作。浦浜太郎は、大学の夏休みに帰省した故郷の海で溺れ、助けようとした親友を喪ったショックから立ち直れず、ぼんやりと無気力な毎日を過ごし、心を閉ざしたまま。事故から1年余りが過ぎようとする、夏のある日、太郎の目前にどこからともなく不思議な少女みずきが現れる。太郎は、みずきとの出会いをとおして、少しずつ変わっていく…。 ―――浦島太郎のお話が、主人公の太郎の境遇とうまく重ねあわされ、映画の中で生きていました。

―――浦島太郎のお話が、主人公の太郎の境遇とうまく重ねあわされ、映画の中で生きていました。 ―――谷内さんも難しい役回りで、元気で明るくて、やたら太郎にかまう感じですが、映画が進むにつれ、印象が変わっていきます。

―――谷内さんも難しい役回りで、元気で明るくて、やたら太郎にかまう感じですが、映画が進むにつれ、印象が変わっていきます。 ―――人形浄瑠璃の声は、石田さん、谷内さんと、亀の声を子役の丸山歩夢君がやっているのですね。

―――人形浄瑠璃の声は、石田さん、谷内さんと、亀の声を子役の丸山歩夢君がやっているのですね。 ―――人形浄瑠璃を入れようというアイデアは、いつ思いついたのですか?

―――人形浄瑠璃を入れようというアイデアは、いつ思いついたのですか? ―――恭平は、太郎を励ましながらも、時にきついことを言ったり、存在感がありました。

―――恭平は、太郎を励ましながらも、時にきついことを言ったり、存在感がありました。

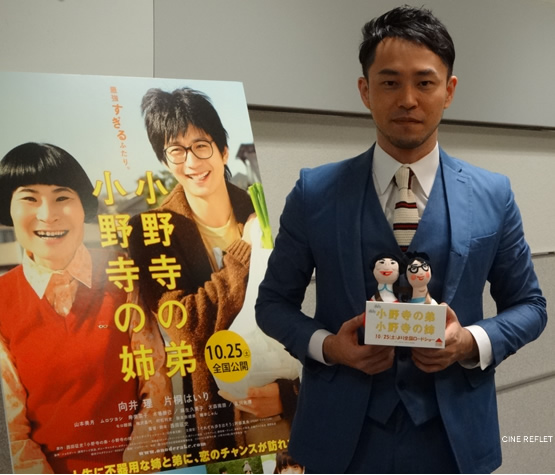

――― 向井さんは元々進のような感じ?

――― 向井さんは元々進のような感じ? ――― 脇役も絶妙なキャスティングだったが?特に担任の先生役の木場克己さんが面白かった!

――― 脇役も絶妙なキャスティングだったが?特に担任の先生役の木場克己さんが面白かった! ――― よく練られた脚本のようだが、発想は?

――― よく練られた脚本のようだが、発想は? ――― 映画化に際し、こだわった点は?

――― 映画化に際し、こだわった点は? ――― 家族観について?

――― 家族観について?