■僕はただ聞くしかできなかった。

■佐々部監督との出会いで「これから先役者をやっていくきっかけを掴めるのではないか」

■漂流ポスト3.11と亡き人への思いを込めた手紙

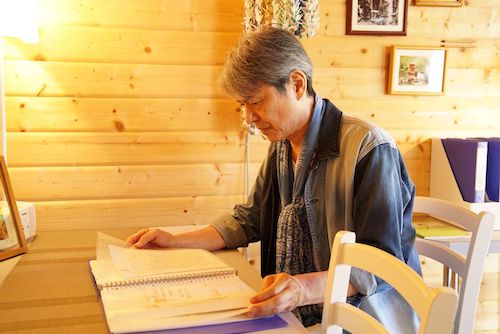

森田芳光監督生誕 70 周年記念(没後 10 年)として、様々なハードルを乗り越え、ほぼすべての作品を Blu-ray 化したボックスセット、記念本出版、ゆかりの劇場での特集上映、海外でのレトロスペクティブ上映など、夢のプロジェクト「森田芳光 70 祭」が始動しました!

自主製作『の・ようなもの』で 1981 年に商業映画デビューしてから 40 年、その後邦画メジャーでの大ヒットを連発し、また独自の表現でインディペンデント映画作家としてもその作風を残した森田芳光監督。惜しくも 2011 年 12 月 20 日に 61 歳でこの世を去ったものの、邦画のあらゆる製作体制にて、日本映画史に豊潤なフィルモグラフィーを遺しました。本プロジェクト「森田芳光70祭(もりたよしみつ ななじゅっさい)」新規情報ご案内いたします。

【森田芳光プロフィール】

1950 年 1月25日東京都渋⾕生まれ。日本大学芸術学部放送学科に進学後、自主映画製作を開始、大きな話題を呼ぶ。1981 年に若い落語家を主⼈公とした『の・ようなもの』で⻑編映画監督デビュー。1983 年には松田優作主演の『家族ゲーム』でキネマ旬報ベスト・テン 1 位、第 7 回日本アカデミー賞優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞など、同年の主要映画賞を総なめにし、⼀躍時の⼈となり、その後も数多くの名作や話題作を世に送り出す。映画界を閃光のごとく駆け抜け、2011 年に 61 歳で逝去。いまなお全世界に多大なる影響を与え続けている。

★「生誕 70 周年記念 森田芳光監督全作品コンプリート(の・ようなもの) Blu-ray BOX」

(完全限定版)絶賛予約受付中(12/20 発売)

森田芳光監督の生誕 70 周年を記念して、デビュー作『の・ようなもの』から最終作『僕達急行A 列車で行こう』まで、貴重な特典を備えた、「生誕 70 周年記念 森田芳光監督全作品コンプリート(の・ようなもの)Blu-ray BOX」(完全限定版)を、12 月 20 日に発売。

日本映画界のトップランナーとして走り続けた、森田芳光の輝かしいフィルモグラフィー26 作品をワンボックスに収録する、空前絶後・歴史的な完全限定プレミアムボックス。

「生誕 70 周年記念 森田芳光監督全作品コンプリート(の・ようなもの)Blu-ray BOX」

【発売日】2021 年 6 月 10 日より先行予約受付中/12 月 20 日(月)発売

【価格】110,000 円(税込)

【収録内容】の・ようなもの/ボーイズ&ガールズ/(本)噂のストリッパー/ピンクカット 太く愛して深く愛して/家族ゲーム/ときめきに死す/メイン・テーマ/それから/悲しい色やねん/愛と平成の色男/キッチン/おいしい結婚/未来の想い出 -ラストクリスマス-/(ハル)/失楽園/39 -刑法第三十九条-/黒い家/模倣犯/阿修羅のごとく/海猫 umineko/間宮兄弟/サウスバウンド/椿三十郎/わたし出すわ/武士の家計簿/僕達急行 A 列車で行こう

※『そろばんずく』に関しましては、版権元および関係者許諾が得られず、収録がございません。

【特典情報】

●映像特典(計 180 分予定)■森田芳光の原点/モリタを巡る証言~「森田組」スタッフコメント集(予定)/森田芳光の撮影風景&森田芳光インタビュー(予定)※既発 DVD 等に収録された素材を再編集

●封入特典 ■ブックレット/森田芳光秘蔵資料集

★【初回限定予約特典】「BEAMS DESIGN」の森田芳光生誕 70 周年スペシャル”TARIMO”T シャツ

★『森田芳光全映画』2021 年 9 月 16 日、リトルモアより発売!

「⼀貫性のある自己変革」を繰り返した稀代の映画監督。その全キャリアを⼀望する。

【濃密徹底解説】宇多丸(ライムスター)×三沢和子による全作解説トークショウ掲載

唯⼀無二の「森田芳光研究」

70 年代から 00 年代の日本映画界を概観する超⼀級資料

【ユニーク考察】超豪華参加者による寄稿+インタビュー

★ゆかりの映画館で森田芳光の映画⼈生を辿る特集上映の旅

~2021 年上映スケジュール~(上映会済含む)

【東京】

9 月 12 日(日)& 19 日(日) 「第 43 回ぴあフィルムフェスティバル」

pff.jp 会場:国立映画アーカイブ(小ホール)

9 月 12 日(日)12:00『ときめきに死す』(104 分)

冨永昌敬(映画監督)トーク ※終了

9 月 12 日(日)16:00『それから』(130 分)

沖田修一(映画監督)トーク ※終了

9 月 19 日(日)12:30『39 -刑法第三十九条-』(133 分)

石川慶(映画監督)&向井康介(脚本家)トーク

9 月 19 日(日)17:00『メイン・テーマ』(101 分)

松居大悟(映画監督)トーク

10 月 2 日(土)~ 新文芸坐 03-3971-9422 shin-bungeiza.com

10 月 2 日(土)時間未定※各回入替 『家族ゲーム』|『ときめきに死す』|『黒い家』

『黒い家』終映後:ライムスター宇多丸&大森寿美男(脚本家)&三沢和子 トーク(予定)

※11 月下旬~ 時間未定 『間宮兄弟』

11 月 3 日(水・祝) 飯田橋ギンレイホール 03-3269-3852 ginreihall.com

『キッチン』(106 分)|『(ハル)』(118 分)|『僕達急行 A 列車で行こう』(117 分)/篠原哲雄(映画監督)&三沢和子 トーク(予定)

【大阪】

2021 年 10 月 22 日(金)~11 月 11 日(木) シネ・リーブル梅田 06-6440-5930 ttcg.jp

上映予定作品:「の・ようなもの」「家族ゲーム」「ときめきに死す」「キッチン」「(ハル)」

「間宮兄弟」「僕達急行 A 列車で行こう」

※新型コロナ感染状況による変更もあります。ご了承ください。

※各劇場・上映会場の詳細は、決定次第「森田芳光 70 祭」公式サイト、また劇場 HP 等にてご案内いたします。

(オフィシャル・リリースより)

井之脇海(『サイレント・トーキョー』『俺の家の話』)

松本穂香(『この世界の片隅に』『みをつくし料理帖』 )

山崎育三郎( 『青天を衝け』『エール』)

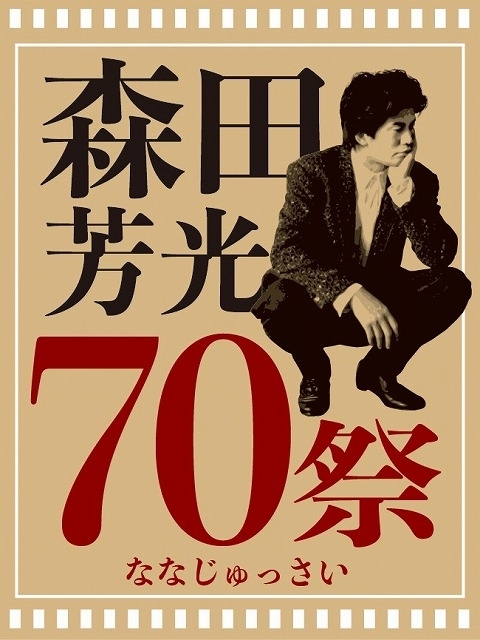

原作は、文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を2度にわたり受賞している漫画家・さそうあきらによる同名作品。音楽への深い愛情と知識に溢れ多くのファンを魅了し、『神童』『マエストロ!』に続く、音楽シリーズ三部作の最終作『ミュジコフィリア』(第16回⽂化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作)が2021年11月12日(金)京都先行公開、翌週11月19日(金)に全国公開を迎えます。

主人公・漆原朔は、若手実力派として活躍をつづけ本作が長編映画初主演となる井之脇海!朔の異母兄・貴志野大成には、ミュージカルからドラマ、映画と幅広い活躍を見せる山崎育三郎。そして朔に想いを寄せるヒロイン・浪花凪を、透明感溢れる歌声で物語をエモーショナルに彩り、本作の主題歌も担当する松本穂香が演じる。脚本・プロデューサーは『太秦ライムライト』の大野裕之が担当し、監督を務めたのは、『時をかける少女』『人質の朗読会』などを手掛け、自身も京都生まれである谷口正晃。風景と音の街、京都で<ミュジコフィリア(音楽に情熱を注ぐ者たち)>が奏でる青春の協奏曲。皆さんの心へ、新しい「音楽」をお届け!

この度、本作の公開を前に、9月30日(木)に全編ロケが行われた京都でのプレミア舞台挨拶を実施いたしました!イベントには、主演の井之脇海ほか、松本穂香、山崎育三郎、谷口正晃監督が登壇し、ロケ地での思い出や本作への想いを語りました。

【日付】:9月30日(木)

【劇場】:TOHOシネマズ二条

【登壇者】:井之脇海/松本穂香/山崎育三郎/谷口正晃監督(敬称略)

冒頭の挨拶で、井之脇は「初めて一般のお客様に観ていただく機会なので、映画をどのように受け取っていただけるのか楽しみにしています」とニッコリ。松本は「思っていた以上のお客様が入っていてちょっと驚いていますが、とてもうれしいです」とお礼を述べた。山崎は「短い時間ですが、みなさんに楽しんでいただきたいです。よろしくお願いいたします」と会場を見渡してお辞儀をし、谷口監督は「感無量です。京都での撮影では、たくさんの方に支えていただき、ようやく完成した作品なので、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝えた。

京都での撮影について、撮影のため1ヶ月近く京都に長期滞在した井之脇は「京都を堪能しました。どのロケ地も歴史的な流れ、自然の中にも時間を深く感じられる街だと思いました。予告にも登場する賀茂川の中洲で朔が演奏し、凪が歌を披露するシーンがあるのですが、こんな素敵な景色を見れているのは僕と凪役の松本さんしかいないんだなとか思いながら、とてもうれしくなりました。景色を存分に味わいながら撮影することができ、京都の街には感謝しかありません」とうれしそうに振り返った。大阪出身の松本は京都によく足を運んでいたことを明かし、「ずっと観光地ばかり行っていました。今回は賀茂川や、大文字山など京都の新しい一面を撮影を通して見ることができて幸せでした。井之脇さんがおっしゃっていた賀茂川での撮影は、いろいろなことを感じながらお芝居ができ、すごくいい経験になりました」としみじみ語った。山崎は「役柄的にいろいろなロケ地には行けなかったんです。大成は、ホールと学校での撮影がほとんどでしたので……」とちょっぴり残念な表情を浮かべつつ、「中でも泉涌寺(せんにゅうじ)での撮影はとても印象的でした。夜の撮影で、泉涌寺をバックにオーケストラの前で指揮をするシーンです。圧巻の景色なので注目してください」とおすすめした。京都出身の谷口監督は「音楽を志すアーティストたちが、音楽を奏でたり、壁にぶつかりながらエネルギーをスパークさせるようなシーンが多い作品です。パワーや魅力のある場所で芝居をしたり演奏シーンを撮りたいと思っていました。賀茂川、大文字山や泉涌寺、無鄰菴(むりんあん)などでの撮影は、役者の皆さんの芝居をより掻き立てるものになったのではないかと思っています」と満足の表情を浮かべていた。なお、泉涌寺、無鄰菴での映画撮影は本作が初となる。

京都での撮影について、撮影のため1ヶ月近く京都に長期滞在した井之脇は「京都を堪能しました。どのロケ地も歴史的な流れ、自然の中にも時間を深く感じられる街だと思いました。予告にも登場する賀茂川の中洲で朔が演奏し、凪が歌を披露するシーンがあるのですが、こんな素敵な景色を見れているのは僕と凪役の松本さんしかいないんだなとか思いながら、とてもうれしくなりました。景色を存分に味わいながら撮影することができ、京都の街には感謝しかありません」とうれしそうに振り返った。大阪出身の松本は京都によく足を運んでいたことを明かし、「ずっと観光地ばかり行っていました。今回は賀茂川や、大文字山など京都の新しい一面を撮影を通して見ることができて幸せでした。井之脇さんがおっしゃっていた賀茂川での撮影は、いろいろなことを感じながらお芝居ができ、すごくいい経験になりました」としみじみ語った。山崎は「役柄的にいろいろなロケ地には行けなかったんです。大成は、ホールと学校での撮影がほとんどでしたので……」とちょっぴり残念な表情を浮かべつつ、「中でも泉涌寺(せんにゅうじ)での撮影はとても印象的でした。夜の撮影で、泉涌寺をバックにオーケストラの前で指揮をするシーンです。圧巻の景色なので注目してください」とおすすめした。京都出身の谷口監督は「音楽を志すアーティストたちが、音楽を奏でたり、壁にぶつかりながらエネルギーをスパークさせるようなシーンが多い作品です。パワーや魅力のある場所で芝居をしたり演奏シーンを撮りたいと思っていました。賀茂川、大文字山や泉涌寺、無鄰菴(むりんあん)などでの撮影は、役者の皆さんの芝居をより掻き立てるものになったのではないかと思っています」と満足の表情を浮かべていた。なお、泉涌寺、無鄰菴での映画撮影は本作が初となる。

映画初主演となる井之脇は「撮影中は言わないようにしていましたが、やっぱり不安やプレッシャーはありました。素敵なキャスト、スタッフのみなさんのおかげで撮りきることができたことを心から感謝しています。今日、初主演作をはじめてお客様に観ていただく瞬間に立ち会えることを心からうれしく思います」と撮影当時の気持ちを明かした。ピアノを弾く役については「役者を15、6年やってきましたが、僕の役者人生のターニングポイントとなったのが、12歳の頃に出演した黒沢清監督の映画『東京ソナタ』です。それまで習い事感覚でお仕事をしていたのですが、撮影でプロの現場の厳しさや自分の不甲斐なさを感じて、“この仕事を極めたい”と思った作品です。そのときの役がピアノを弾く天才少年でした。小さい頃にピアノをやっていましたが、ピアノから少し離れていた時期で、作品のためにまた練習を始めました。そして時は流れていつかやるだろうと思っていた初主演作でピアノを弾く役をいただきました。ピアノは僕の人生の中で切っても切れないものですし、とても深い縁を感じました。主演のプレッシャーもありましたが、ピアノが一緒だったので気持ちも楽になり、乗り越えられた気がします」としみじみと振り返った。

映画初主演となる井之脇は「撮影中は言わないようにしていましたが、やっぱり不安やプレッシャーはありました。素敵なキャスト、スタッフのみなさんのおかげで撮りきることができたことを心から感謝しています。今日、初主演作をはじめてお客様に観ていただく瞬間に立ち会えることを心からうれしく思います」と撮影当時の気持ちを明かした。ピアノを弾く役については「役者を15、6年やってきましたが、僕の役者人生のターニングポイントとなったのが、12歳の頃に出演した黒沢清監督の映画『東京ソナタ』です。それまで習い事感覚でお仕事をしていたのですが、撮影でプロの現場の厳しさや自分の不甲斐なさを感じて、“この仕事を極めたい”と思った作品です。そのときの役がピアノを弾く天才少年でした。小さい頃にピアノをやっていましたが、ピアノから少し離れていた時期で、作品のためにまた練習を始めました。そして時は流れていつかやるだろうと思っていた初主演作でピアノを弾く役をいただきました。ピアノは僕の人生の中で切っても切れないものですし、とても深い縁を感じました。主演のプレッシャーもありましたが、ピアノが一緒だったので気持ちも楽になり、乗り越えられた気がします」としみじみと振り返った。

役作りについて松本は「上映前なので、余計なことを言ってハードル上げたくないかもと思っちゃいました」と微笑みつつ、「感覚で生きている女の子の役なのですが、歌を歌ったり、ギターを弾いたりと、初挑戦のことが多かったのですが、みなさんに助けていただきながら撮影を乗り切りました。井之脇さんにはいろいろ話を聞いてもらい、気持ちを共有しながら進められたので、とても楽しい気分で撮影を終えることができました」と語った。ダンスのシーンについては「独特の表現をする女の子なので、ダンスというよりは、おもしろいシーンだなという感じで楽しんでいただけたらと思います」と笑顔を浮かべた。

天才作曲家という役について山崎が「そのままやればいいかなと思いました」と自信たっぷりに語ると会場は大きな拍手に包まれた。恥ずかしそうに「嘘です(笑)」と否定した山崎は「すごく孤独を感じ、気持ちを押し込めているキャラクターで、あまり笑わないんです。朝ドラ『エール』の撮影直後だったので笑わないように心がけるのがちょっと大変でした。僕と似ていないキャラクターなので、彼自身に共感できる部分はほとんどなかったのですが、音楽家としての彼にはすごく共感するところが多かったです」と説明した。

天才作曲家という役について山崎が「そのままやればいいかなと思いました」と自信たっぷりに語ると会場は大きな拍手に包まれた。恥ずかしそうに「嘘です(笑)」と否定した山崎は「すごく孤独を感じ、気持ちを押し込めているキャラクターで、あまり笑わないんです。朝ドラ『エール』の撮影直後だったので笑わないように心がけるのがちょっと大変でした。僕と似ていないキャラクターなので、彼自身に共感できる部分はほとんどなかったのですが、音楽家としての彼にはすごく共感するところが多かったです」と説明した。

印象に残っているシーンについて井之脇は「予告編に登場する賀茂川のシーンと、朔と大成の兄弟がぶつかり合うシーンです。山崎さんと二人でお芝居していて理屈じゃない部分で反発する兄弟がどこか繋がれたような気がしました。山崎さんと僕の芝居の熱量を感じていただけるシーンになっているので、注目してください」と観客に呼びかけると、山崎も「僕もあのシーンが一番印象に残っています。台本を読んだときはどのように表現しようかと考えたけれど、終盤の撮影だったので、いろいろ積み重なって二人の関係性もできていたので、自然に演じることができました。魂と魂のぶつかり合いができたシーンです」とおすすめした。松本も「台本でしか、朔と大成の二人の関係を見ていなかったので、出来上がった映像から“(二人は)こんなふうになっていたのか”と知ることができました」と振り返り、「大成のプレッシャーとかいろいろな感情が溢れ出るシーンは、誰が観ても共感できるし、グッとくると思います」と微笑んだ。

谷口監督も「朔と凪の賀茂川のシーンはもちろんですし、朔と大成の二人のスパークシーンを撮影したときには、映画の核となるものが撮れたという手応えがありました。あと、ピアノの下から凪がニョキっと顔を出すシーンは、原作にもある表現です。なんでもかんでも原作をなぞるわけではないですが、漫画的なシーンではあるのですが、抑制しすぎないで表現したほうが良いと思いました。チャレンジではあったのですが、やってみたら見事にハマって。リアリズムな表現ではないけれど、ちょっとポップで弾んだ感じが出た良いシーンだと思っています」と撮影を振り返った。

谷口監督も「朔と凪の賀茂川のシーンはもちろんですし、朔と大成の二人のスパークシーンを撮影したときには、映画の核となるものが撮れたという手応えがありました。あと、ピアノの下から凪がニョキっと顔を出すシーンは、原作にもある表現です。なんでもかんでも原作をなぞるわけではないですが、漫画的なシーンではあるのですが、抑制しすぎないで表現したほうが良いと思いました。チャレンジではあったのですが、やってみたら見事にハマって。リアリズムな表現ではないけれど、ちょっとポップで弾んだ感じが出た良いシーンだと思っています」と撮影を振り返った。

また原作の魅力について谷口監督は「いろいろな音楽が出てきます。とりわけ現代音楽に光を当てているところにおもしろさを感じました。その存在は知っていても、あまりよく知らないジャンルでした。現代音楽をやっている人たちのあり様、おもしろおかしい人がいたり、こだわりの強い人がいたりということ、人からどう思われても自分が良いと思ったものを探究するという姿が、どこか京都の人と通じるところがあると感じました。東京や他の街がどうであれ、うちはうち、みたいなところとか(笑)。また、古典的なものを守りながらも、革新的なものを受け入れる、生み出してしまうというところ、京都と現代音楽の関係性が京都出身の僕自身もストンと落ちてくるように理解できたという点です」と答えた。

最後の挨拶で谷口監督は「現代音楽と向き合い、凪との出会いや大成との関係を通して、朔の閉じていた(心の)扉が開いていく物語です。劇中のように、人と人が交わって、ぶつかり合うエネルギーにより、何か新しいものが生まれるような環境が早く戻ってくることを切に願っています」とコロナ禍でのディスタンスに触れた。山崎は「音楽も人も同じで、共感したり共有したり寄り添うことで、温かい気持ちになれたり、伝えることができます。自分の殻に閉じこもらないで人と関わっていく、そんなメッセージを受け取っていただけたらうれしいです。京都の魅力が満載なので、ぜひ堪能してください」と思いを伝えた。松本は「まだまだ不安とか残る状況で、鬱憤とかいろいろ溜まっているとは思いますが、今日は純粋に映画を楽しんでいただきたいです。笑って楽しい気持ちになっていただければうれしいです」と微笑んだ。井之脇は「いろいろな人と出会い、音楽を通してぶつかり合い、関係を深めていく朔の姿が丁寧に描かれています。音楽に向き合う様々なキャラクターたちと、同じような悩みを持つ方たちの後押ししてくれるような映画になっていると思います。初主演映画は僕にとって大切な作品になりました。ぜひ多くの人に観ていただきたいです」と挨拶し、舞台挨拶を締めくくった。

最後の挨拶で谷口監督は「現代音楽と向き合い、凪との出会いや大成との関係を通して、朔の閉じていた(心の)扉が開いていく物語です。劇中のように、人と人が交わって、ぶつかり合うエネルギーにより、何か新しいものが生まれるような環境が早く戻ってくることを切に願っています」とコロナ禍でのディスタンスに触れた。山崎は「音楽も人も同じで、共感したり共有したり寄り添うことで、温かい気持ちになれたり、伝えることができます。自分の殻に閉じこもらないで人と関わっていく、そんなメッセージを受け取っていただけたらうれしいです。京都の魅力が満載なので、ぜひ堪能してください」と思いを伝えた。松本は「まだまだ不安とか残る状況で、鬱憤とかいろいろ溜まっているとは思いますが、今日は純粋に映画を楽しんでいただきたいです。笑って楽しい気持ちになっていただければうれしいです」と微笑んだ。井之脇は「いろいろな人と出会い、音楽を通してぶつかり合い、関係を深めていく朔の姿が丁寧に描かれています。音楽に向き合う様々なキャラクターたちと、同じような悩みを持つ方たちの後押ししてくれるような映画になっていると思います。初主演映画は僕にとって大切な作品になりました。ぜひ多くの人に観ていただきたいです」と挨拶し、舞台挨拶を締めくくった。

監督:谷口正晃

出演:井之脇海 松本穂香 山崎育三郎 川添野愛 阿部進之介 石丸幹二 濱田マリ 神野美鈴

配給:アーク・フィルムズ

2021/日本/113分

©2021musicophilia film partners

©さそうあきら/双葉社

(オフィシャル・レポートより)

TOHOシネマズ株式会社は 2021 年 11 月に「セブンパーク天美※」内に出店する「TOHOシネマズ セブンパーク天美」において、関西初となる“プレミアムシアター”と“轟音シアター”の導入を決定しました。

※ 「セブンパーク天美」は、株式会社セブン&アイ・ホールディングスが大阪府松原市にオープンする売場面積 4.5 万㎡を誇る南大阪エリア最大級の商業施設です。

(所在地:大阪府松原市天美東 3 丁目 500 番地)

ハイスペックな 3 つの要素(プレミアムラージフォーマット、プレミアムサウンド、プレミアムシート)を兼ね備えたTOHOシネマズ独自規格のハイパフォーマンスシアターです。東京 3 劇場、熊本 1 劇場に続く 5 番目の導入劇場として決定しました。

① 独自規格のラージスクリーン “TCX®”

① 独自規格のラージスクリーン “TCX®”

TOHOシネマズ独自規格による「TCX®」は、左右の壁いっぱいまで拡大された巨大スクリーンです。大迫力の映像を巨大スクリーンに映し出すことで映画館ならではの圧倒的な映像体験を実現します。

② カスタムオーダーされたプレミアムスピーカーシステム

TOHOシネマズセブンパーク天美のシアター形状に最適化した形でスピーカーをカスタマイズすることで、コンサートホールのようなプレミアムサウンドを実現します。国内有数のホールにカスタムスピーカーの納入実績を持つ㈱イースタンサウンドファクトリーと㈱ジーベックスのコラボレーションが良質な音響空間を創り出します。

③ 映画鑑賞を格上げするプレミアシート

TOHOシネマズセブンパーク天美では、当社初の試みとなる特別席の導入を計画しています。プライベート空間が確保された広々とした座席は、ラグジュアリーな非日常を演出し、映画への没入感をより高めることになります。

「音の体感・迫力あるサウンド」を意識したシアターです。スピーカーユニットを向かい合わせで駆動させることで通常の 1.5 倍~2 倍のパワーを発揮するアイソバリック方式を採用したサブウーハーを導入します。TOHOシネマズ以外では体験できない、空気を震わせる体感型サウンド・シアターを実現します。TOHOシネマズ池袋(東京都豊島区)、TOHOシネマズ立川立飛(東京都立川市)に続く 3 番目の導入劇場として決定しました。

★オープニングポスター

★オープニングポスター「呪術廻戦」初の映画化となる「劇場版 呪術廻戦 0」(12 月 24日(金)公開)とTOHOシネマズセブンパーク天美のコラボレーション・オープニングポスター。当劇場で導入される関西初の“プレミアムシアター”と“轟音シアター”。プレミアムな映画体験か、身体に響く衝撃体験か、ここでしか体験できない「劇場版 呪術廻戦 0」があります。

TOHOシネマズでは営業に際し、お客様と従業員の安全を確保するため、感染予防に向けた取り組みを徹底し、安心して映画をお楽しみいただける環境づくりに努めてまいります。

(オフィシャル・リリース)

◆提供:アニプレックス

◆締め切り:2021年8月31(火)

◆公式HP: https://misakinomayoiga.com/

居場所を失った 17 歳の少女・ユイ。彼女がたどりついたのは、どこか懐かしさと共にあたたかみを感じさせる、海の見える古民家“マヨイガ”だった。それは、岩手県に伝わる“訪れた人をもてなす家”というふしぎな伝説。血のつながりがない新しい家族たちとの、ふしぎだけど温かい共同生活が“岬のマヨイガ”で紡がれていく。

主人公・ユイを演じるのは自らも 17 歳になる国民的女優・芦田愛菜。映画史に残る傑作『千と千尋の神隠し』の原案となった『霧のむこうのふしぎな町』の著者・柏葉幸子が描き出す、心が優しく包み込まれる、ノスタルジック・ファンタジーがいま始まる―。

<STORY>

<STORY>

ある事情で家を出てきた 17 歳のユイと、両親を事故で亡くしたショックで声を失った 8 歳のひより。居場所を失った二人は、ふしぎなおばあちゃん・キワさんと出会い、海を見下ろす岬に建つ、ふしぎな古民家“マヨイガ”に住むことに。なりゆきでキワさんについて来てしまった二人だったが、訪れた人をもてなす伝説の家“マヨイガ”、そしてキワさんの温もりに触れ、それぞれ傷ついた心は次第に解きほぐされていく。

そんなある日、“ふしぎっと”と呼ばれる優しい妖怪たちがキワさんを訪ねてきた。彼らは町で相次ぐ怪奇現象を調べるため、キワさんに力を貸しにきてくれたのだった。ふしぎっとの存在と共に、キワさんは昔からこの地に伝わる伝説“アガメ”のことを語り出す。人々の悲しい思いを糧に大きくなっていくという“アガメ”と、人々を陰から守る存在“ふしぎっと”。新しく見つけた居場所と、自分のまわりの優しい人々を決して傷付けたくないと強く思うユイ。ユイとひより、そしてキワさんは、それぞれの過去を乗り越え、大切な居場所を守ることができるのだろうか―。

【原作】「岬のマヨイガ/柏葉幸子」(講談社)※2016 年野間児童文芸賞受賞作

【監督】川面真也(「のんのんびより」「サクラダリセット」)

【脚本】吉田玲子(「のんのんびより」「SHIROBAKO」「若おかみは小学生!)

【キャラクター原案】賀茂川(京都市交通局「地下鉄に乗るっ」プロジェクト)

【音楽】宮内優里(「リトル・フォレスト」「グッド・ストライプス」)

【主題歌】羊文学「マヨイガ」

【アニメーション制作】davidproduction(「ジョジョの奇妙な冒険」「はたらく細胞」「炎炎ノ消防隊」)

【配給】アニプレックス 【製作幹事】フジテレビョン

【コピーライト】©柏葉幸子・講談社/2021「岬のマヨイガ」製作委員会

【公式サイト】https://misakinomayoiga.com/

(オフィシャル・リリースより)

■日時:7 月24 日(土) 10:00の 回(上映終了後30分間)

■登壇者: 阿部寛(あべ・ひろし/57)、リー・シンジエ(マレーシアよりオンライン/英語名:アンジェリカ・リー/45)、トム・リン監督(台湾よりオンライン/45)

※オンラインでの参加でスクリーンに映し出された状態です。リアルの登壇ではございません。

■場所:ユーロスペース(東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 3 階)

2020年の大阪アジアン映画祭のオープニング作品を飾り、上映後には客席から拍手が巻き起こったマレーシア映画『夕霧花園』がついに日本国内にて本公開を迎えます。

日本ではあまり語られることのない第二次世界大戦におけるマレーシアの歴史と共に、一組の男女の切ない恋が紐解かれていきます。

1950年代、イギリスの植民地となったマラヤ(現在のマレーシア)で、不穏な空気が流れる中、亡き妹の夢である日本庭園造りに挑んだヒロイン・ユンリンと日本人庭師・中村が出会ったことで物語は動き出す。マレーシアのキャメロンハイランドの美しい景色を舞台に、第二次大戦中、後の1940年代・1950年代と近代の1980年代の三つの時間軸からユンリンを通して描かれていく。

この度、初日舞台挨拶がユーロスペースにて開催され、作品にかける思いを主演の阿部寛さん、リー・シンジェさん、トム・リン監督の3人がオンラインでの出演で語ってくれました。その模様を下記にてご紹介いたします。

Q:まずはご挨拶と初日を迎えての感想を一言ずつしますお願いいたします。

阿部寛さん 「オリンピックも始まってお忙しいなかご来場ありがとうございました。この作品は3年前にマレーシアで撮影しました。暑い中、9ヶ国のキャストとスタッフが集まって集中して作りました。いよいよ日本で公開されるということでうれしく思っています」

リー・シンジエさん 「(日本語で)はじめまして、こんにちは。(阿部に対して)こんにちは阿部さん、お元気ですか。観客の皆さん映画を観に着て頂いてありがとうございました」

トム・リン監督 「ご覧になっていただいた観客の皆さんに感謝します。この作品がどういうメッセージを伝えようとしているのかご覧なればわかると思います。とにかくポジティブでプラスのエネルギーを皆さんにお伝えしたいと思います。」

Q:本作が皆さんにとって初のタッグだったかと思いますが、過去作・過去の出演作などからそれぞれ他のお2人の印象はどんなものでしたか?また、実際にお会いしてみてその印象はかわりましたか?

阿部寛さん 「トム・リン監督は人間を深く描いていて優しさに満ち溢れている作品を撮られて、本作も形は違って戦争の話しですけども。シンジエさんは、現場で緊張すると思ってご本人の作品は見ないでいました。現場では気を使っていただいてさし入れもたくさんもらいました。監督も集中力と特別なこだわりを持って撮影に挑んでいる姿が印象に残っています」

リー・シンジエさん 「お二人と会ってほんとうにラッキーで、すごく期待していました。日本の俳優さんとお仕事をしたこともなかったですし、ほんとうに貴重な機会をいただきました。みんなで同じ方向を向いて、まるで事前の了解があったかのようでした」

Q:映画では秘密を守り通す有朋の姿が印象的でした。皆さんが秘密にしていることはございますか?

阿部寛さん「そうそう、マレーシアで撮影していてそれも夜だったんですが、監督に言ったら怒られるかも知れないんですが。大きな照明をたいていたら、マレーシアは昆虫が多くて、大きなカブトムシが飛んできて、それを何匹か捕まえて控室に連れて行ったんです(笑)」

リー・シンジエさん「そうですね。撮影で休憩を取っていたら、阿部さんのマネジャーが来てと言うので阿部さんのところに行ったらカブトムシがいたんですね。わたしは昆虫が苦手で、肌の上にカブトムシがいるのはちょっと…(笑)」

Q:阿部さんからご来場の皆様に最後にメッセージをお願いいたします。

阿部さん「この映画を観てどう感じましたでしょうか? ほんとうに戦争は悲しいものだなと実感しました。戦争自体がむなしいものであってどちらかが加害、被害というのはないのが戦争なんだと思います。いま様々な形で社会が分断されている状況ですが、この映画を観て深く何かしら深く考えていただければと思います」

監督:トム・リン

出演:リー・シンジエ 阿部寛 シルヴィア・チャン ジョン・ハナー ジュリアン・サンズ デビッド・オークス タン・ケン・ファ セレーヌ・リム

出演:リー・シンジエ 阿部寛 シルヴィア・チャン ジョン・ハナー ジュリアン・サンズ デビッド・オークス タン・ケン・ファ セレーヌ・リム

製作:Astro Shaw & HBO Asia

原作:タン・トゥアンエン 脚本:リチャード・スミス

撮影:カルティク・ビジェイ 美術:ペニー・ツァイ・ペイリン

衣装:ニーナ・エドワーズ

ヘアメイク:ニッキー・グーリー、ビビー・チャウ

特殊メイク:カレン・タン、グレース・チョン

編集:スー・ムン・タイ 音楽:オン・サン

2020/マレーシア/120分/カラー/ビスタ/5.1ch

提供:マクザム、太秦 配給:太秦

後援:在京マレーシア大使館 協力:大阪アジアン映画祭

字幕:川喜多綾子 字幕監修:山本博之

ⓒ2019 ASTRO SHAW, HBO ASIA, FINAS, CJ ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED

公式サイト:http://yuugiri-kaen.com

(オフィシャル・レポートより)