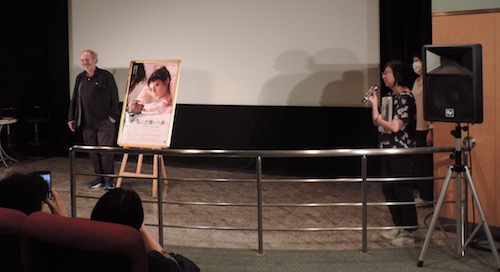

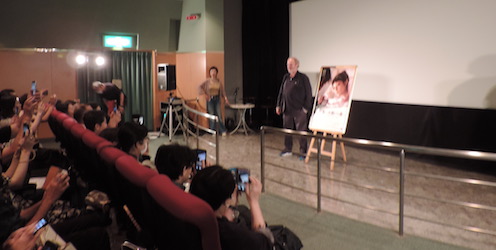

【日時】10月28日(土) 舞台挨拶/11:54~

【場所】新宿シネマカリテ(新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビルB1F)

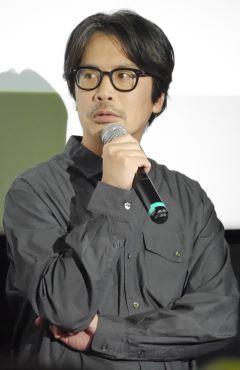

【登壇者】倉悠貴、芋生悠、前田弘二監督

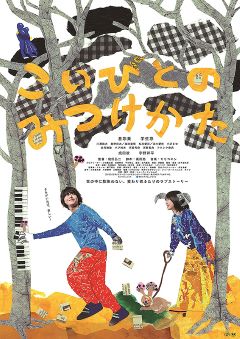

変わり者のトワと、変わり者の園子。二人にしか分からない世界。

二人にしか分からなくていい関係を作り出すラブストーリー。

『まともじゃないのは君も一緒』の監督・前田弘二と脚本・高田亮が贈る〈おかしな二人の物語〉第二弾『こいびとのみつけかた』が、いよいよ全国公開いたしました。

コンビニで働く女の人・園子に片想いをしている植木屋でトワは、毎日植木屋で働きながら、彼女がどんな人か想像している。なんとか話したいと思った彼がついに思いついたのは、木の葉をコンビニの前から自分がいる場所まで並べて、彼女を誘うことだった。二人は言葉を交わすようになり、周囲にはよく理解できない会話で仲を深めていくのだが、園子にはトワにうまく言い出せないことがあり…。

コンビニで働く女の人・園子に片想いをしている植木屋でトワは、毎日植木屋で働きながら、彼女がどんな人か想像している。なんとか話したいと思った彼がついに思いついたのは、木の葉をコンビニの前から自分がいる場所まで並べて、彼女を誘うことだった。二人は言葉を交わすようになり、周囲にはよく理解できない会話で仲を深めていくのだが、園子にはトワにうまく言い出せないことがあり…。

世の中に馴染めない、ちょっぴりエキセントリックな2人が繰り広げる、〈可笑しくピュア〉なラブストーリー。

世の中の〈普通〉に馴染めない、おかしな二人のおかしな会話の応酬で繰り広げる『まともじゃないのは君も一緒』の監督・前⽥弘⼆×脚本・⾼⽥亮コンビの最新作。主演に『夏、至るころ』(20)、『OUT』(23)と主演作が続く倉悠貴、ヒロインに『ソワレ』(20)、『ひらいて』(21)の芋生悠を迎え、成田凌、宇野祥平らが脇を固める。また、川瀬陽太、奥野瑛太、高田里穂、松井愛莉らも名を連ねる。

映画『こいびとのみつけかた』の公開を記念して10月28日(土)、東京・新宿のシネマカリテにて舞台挨拶が行われ、出演者の倉悠貴と芋生悠、前田弘二監督が登壇した。

“世になじめない、ちょっと変わった”男女の姿を描いた『まともじゃないのは君も一緒』に続く、前田監督と脚本家・高田亮のコンビによる本作だが、前田監督は「『まともじゃないのは――』が出来上がって、高田さんと初めて一緒に見た時、『次、どうしようか…?』という感じで、おかしな2人の話をもう1回、メロドラマというかラブストーリーみたいな形でやってみたいなと思いました。『まともじゃないのは――』が2人の掛け合いの映画だったので、もう少ししっとりした感じの話ができないかと」と本作の着想の経緯を明かす。

その言葉通り、本作のオープニングではわざわざ「これはメロドラマである」という宣言(?)が映し出される。倉さんは「僕はメロドラマが何なのかよくわかんなかったけど(笑)、あそこまで定義されたので『あぁ、メロドラマなんだな…』と思いながら見ました。もちろん、恋愛話ではあるけど、僕としては人間の生き方を描いたヒューマンドラマなんじゃないかと思いました。僕のメロドラマデビューがこれなので、これがメロドラマなんだなと(笑)」と語り、芋生さんも「私もメロドラマがちょっとよくわかってなくて(笑)、これを見て『メロドラマってこれなんだ!』と思いました」と率直な思いを口にする。

その言葉通り、本作のオープニングではわざわざ「これはメロドラマである」という宣言(?)が映し出される。倉さんは「僕はメロドラマが何なのかよくわかんなかったけど(笑)、あそこまで定義されたので『あぁ、メロドラマなんだな…』と思いながら見ました。もちろん、恋愛話ではあるけど、僕としては人間の生き方を描いたヒューマンドラマなんじゃないかと思いました。僕のメロドラマデビューがこれなので、これがメロドラマなんだなと(笑)」と語り、芋生さんも「私もメロドラマがちょっとよくわかってなくて(笑)、これを見て『メロドラマってこれなんだ!』と思いました」と率直な思いを口にする。

前田監督はこのメロドラマ宣言が当初から台本に書かれていたことを明かしつつ、その真意について「(普通のメロドラマは)こういう2人ではないというか、あんまり変わった2人じゃない話が多いですが、ある種のギャグというか『これのどこがメロドラマだ?』と思わせておいて、最終的にメロドラマになっていく――どこかヘンテコだけど、そこに着地していくのが面白いなと思いました」と語る。ちなみに、タイトルを全てひらがなにした意図についても前田監督は「漢字を入れると洋画のロマンチックコメディの邦題みたいだなと思って、それはキライじゃないんですけど、ちょっとひねってみました」と説明。芋生さんは「わかります!」と納得した様子で深く頷いていた。

劇中、倉さん演じるトワが、黄色く色づいた葉っぱを道に並べていくシーンが印象的だが、倉さんは「僕もあのシーンは好きです!」と明かしつつ「並べる時に、間違えたことがあって…。(まとめて葉っぱを並べるのではなく)いちいち丁寧に(1枚ずつしゃがんで)置くというやり方をしてしまって、しんどかったです。ハードな1日でした(苦笑)」と撮影での苦労を明かしたが、前田監督は「それが良かったです」と語り、芋生さんも「あの姿、あのほうが絶対に良いです!」と同意。このシーンは初日に撮影され、風で葉っぱが飛んでしまうことが心配されたが、前田監督は「奇跡的に無風だったんです。8日間の撮影でしたが、天候に恵まれました」とニッコリ。ちなみに、葉っぱは前田監督が自ら拾ってきたものだそうで「すぐに色が変わってしまうので、当日の採れたてじゃないとダメで、朝早く起きて、懐中電灯を持って近くの神社で集めました」と明かした。

劇中、倉さん演じるトワが、黄色く色づいた葉っぱを道に並べていくシーンが印象的だが、倉さんは「僕もあのシーンは好きです!」と明かしつつ「並べる時に、間違えたことがあって…。(まとめて葉っぱを並べるのではなく)いちいち丁寧に(1枚ずつしゃがんで)置くというやり方をしてしまって、しんどかったです。ハードな1日でした(苦笑)」と撮影での苦労を明かしたが、前田監督は「それが良かったです」と語り、芋生さんも「あの姿、あのほうが絶対に良いです!」と同意。このシーンは初日に撮影され、風で葉っぱが飛んでしまうことが心配されたが、前田監督は「奇跡的に無風だったんです。8日間の撮影でしたが、天候に恵まれました」とニッコリ。ちなみに、葉っぱは前田監督が自ら拾ってきたものだそうで「すぐに色が変わってしまうので、当日の採れたてじゃないとダメで、朝早く起きて、懐中電灯を持って近くの神社で集めました」と明かした。

園子を演じた芋生さんは、お気に入りのシーンとして、トワと園子が公園で餃子とケーキを食べるシーンを挙げ「2人の空気感が、誰も入れない感じがあって、無言でも全然いい! ただ食べているだけでいい! という感じが好きです。あの日は、すごく良い陽気で、公園が気持ちよくて、2人とも風を感じたり、日が暮れてきて『気持ちいいな。ポカポカするな」という感じでした」と心地よい撮影をふり返る。前田監督もこのシーンについて「『餃子とケーキ、どっちが好き?』と聞かれて、食べて、『おいしいね』、『おいしいね』という2人だけで成立しちゃう感じ――2人にしかわからなくて良い感じで、気の利いた言葉とかを全て排除しても成立しちゃう2人が良いなとグッときました」と倉さんと芋生さんが作り出した絶妙な空気感を称賛する。

トワと園子が演奏と歌を披露するシーンは、実際に倉さんも芋生さんも楽器を演奏し、歌っているが、倉さんは「一発で撮ってOKになりました。リアルに人前で歌って、緊張して声が震えたり、周りのみんなの顔が温かいから、自然と笑顔になったりしました。『この瞬間は大切にしたいな』と思えるシーンでした」と充実した表情を見せる。これまで楽器の経験がなかったという芋生さんは「難易度が高かったです」と苦笑を浮かべつつ「あの曲、すごく好きなんです。途中でラップも入るし、感情が乗りました」と楽しそうに明かしてくれた。

トワと園子が演奏と歌を披露するシーンは、実際に倉さんも芋生さんも楽器を演奏し、歌っているが、倉さんは「一発で撮ってOKになりました。リアルに人前で歌って、緊張して声が震えたり、周りのみんなの顔が温かいから、自然と笑顔になったりしました。『この瞬間は大切にしたいな』と思えるシーンでした」と充実した表情を見せる。これまで楽器の経験がなかったという芋生さんは「難易度が高かったです」と苦笑を浮かべつつ「あの曲、すごく好きなんです。途中でラップも入るし、感情が乗りました」と楽しそうに明かしてくれた。

本作のトワの人物像には、前田監督自身が投影されている部分が大きいようで、倉さんは監督とつながる部分を感じるか? という問いに「つながるどころか、(前田監督は)トワって感じです」と即答し「現場でもいつもニコニコしてて、こんなピュアな人いるのかと思った」と述懐。芋生さんも「(前田監督は)リアル・トワです」と即答し「私たちが歌っているところをモニタで見ながら揺れてました(笑)。かわいすぎません?」と愛らしそうに語る。前田監督は「みんな、トワ的なところってあると思います」と照れくさそうに笑みを浮かべていた。

舞台挨拶の最後に前田監督は「つらい現実や厳しい日常があったり、世の中、おかしなことばかり起きたりして、そこへの不安もあると思います。そういうところからのガス抜きや疲れた日常の筆休みになればと思ってこの映画を作りました。映画を観て、ちょっとでも気持ちが楽になっていただけたらありがたいです」と語る。

芋生さんも「ひとりではどうしようもないくらい、しんどくなったり、つらくなったり、生きづらさを感じる瞬間があると思いますけど、そういう時にこの映画を観ると、自分だけで抱え込まないで、誰かともっと外の世界に飛び出してみようかなと思えたり、そういう人に対して周りも『逃げてる』じゃなく『生きようとしてるんだ』と捉えられて、周りももっと優しくなれたり、そういう優しい世界を望んでいる映画だなと思います。たくさんの人に観ていただき、多くの人を助けられたらいいなと思っています」と呼びかける。

最後に倉さんは「この映画は、悪い人が出てこない温かい作品で、たぶん、僕自身も数十年後とかに観てホッとする気持ちになる映画だと思っています。もしそういう気持ちになれる人がいたら、僕もこの映画に携われてよかったなと思います。まだ公開がスタートしたばかりなので、たくさん広めていただければ幸いです」と語り、温かい拍手の中で舞台挨拶は幕を閉じた。

◆監督:前田弘二 脚本:高田亮 音楽:モリコネン

◆出演:悠貴 芋生悠 成田凌 宇野祥平 川瀬陽太 奥野瑛太 高田里穂 松井愛莉

◆2023年/日本/99分/5.1ch/スタンダード

◆©JOKER FILMS INC.

◆公式サイト:http://koimitsu.com

◆制作プロダクション:ジョーカーフィルムズ、ポトフ

◆企画・製作・配給:ジョーカーフィルムズ

2023年10月27日(金)~新宿シネマカリテ、シネ・リーブル梅田、アップリンク京都、出町座、シネ・リーブル神戸 ほか全国公開中!

(オフィシャル・レポートより)

◎井浦新 コメント

◎井浦新 コメント