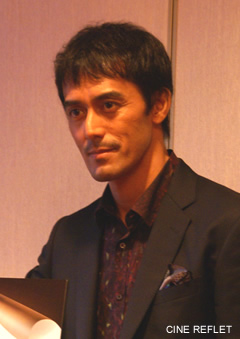

『ミロクローゼ』石橋義正監督インタビュー

『ミロクローゼ』石橋義正監督インタビュー

(2010年 日本 1時間30分)

監督・脚本・美術・編集・音楽:石橋義正

出演:山田孝之、マイコ、石橋杏奈、原田美枝子、鈴木清順、佐藤めぐみ、岩佐真悠子、武藤敬司、奥田瑛二

2012年11月24日(土)~シネクイント、12月1日(土)~シネマート心斎橋、テアトル梅田、2013年2月元町映画館、京都シネマ他全国順次公開

公式サイト⇒http://www.milocrorze.jp/

© 2012 「ミロクローゼ」製作委員会

『ミロクローゼ』関西公開記念 トーク三本勝負&ベッソンカー展示はコチラ

とにかく強烈、とってもアート、音楽がめちゃくちゃカッコいい!山田孝之がファンタジーな世界の住人、おかっぱ頭のオブレネリ ブレネリギャー、毒舌、ワイルド、クールなダンスに目が釘付けの恋愛相談員熊谷ベッソン、そして驚異的な立ち回りを披露し時空を越えて恋人を捜し続ける浪人タモンの一人三役を熱演するマジカルムービー、『ミロクローゼ』。香港国際映画祭をはじめとして世界で熱狂的に迎え入れられた『ミロクローゼ』がいよいよ日本で劇場公開される。エッジの効いたキャラクターが繰り広げるマジカルワールド、脚本から編集・音楽まで手がけた石橋義正監督に、キャラクター誕生エピソードやこだわりの立ち回りシーン、美術・音楽の見どころ、聴きどころについてお話を伺った。

━━━一度見たら忘れられない個性的なキャラクター(オブレネリ ブレネリギャー、熊谷ベッソン、タモン)ですが、どうやってこれらのキャラクターを作っていったのですか?

いつもの作品の作り方としては、まずビジュアルのイメージや断片的なキャラクターのアイデアを先にいくつか出していき、形になりそうなものを広げていく形です。その中で、オブレネリ ブレネリギャーに関しては、絵本のようなお話で、かつ本人は特に大したことをしていないけれど、ナレーションでヒーローのように語り継がれていくような設定が面白いのではないかと思いました。タモンに関しては、長回しによる立ち回りのシーンを作りたかったので、男らしい一途な人物を作っていきました。(熊谷ベッソンは)コミカルながら男臭さがかっこよかった日本の70年代のキャラクターです。他の2人は恋に一途ですが、一途な人ばかり登場するではなく、恋の悩みをコミカルに相談に乗っていくような話が面白いのではないかと、最終的にこの3つで組み立てていきました。

いつもの作品の作り方としては、まずビジュアルのイメージや断片的なキャラクターのアイデアを先にいくつか出していき、形になりそうなものを広げていく形です。その中で、オブレネリ ブレネリギャーに関しては、絵本のようなお話で、かつ本人は特に大したことをしていないけれど、ナレーションでヒーローのように語り継がれていくような設定が面白いのではないかと思いました。タモンに関しては、長回しによる立ち回りのシーンを作りたかったので、男らしい一途な人物を作っていきました。(熊谷ベッソンは)コミカルながら男臭さがかっこよかった日本の70年代のキャラクターです。他の2人は恋に一途ですが、一途な人ばかり登場するではなく、恋の悩みをコミカルに相談に乗っていくような話が面白いのではないかと、最終的にこの3つで組み立てていきました。

━━━最初から3つのキャラクターを一人で演じてもらうつもりだったのでしょうか?

もともと5つぐらいのエピソードがあって、女性が登場する話もあったのですが、今回は3つに絞って、すべての役を一人の俳優に演じてもらう様に最終的にまとめました。人間の様々な側面を3つの話で別々に描きながら、観終った時に一人の人間を想像できる様な新しい映画の作り方に挑戦しようと、山田孝之さんにお願いしました。

━━━その3役を一人に演じてもらうと決めた段階で山田孝之さんのキャスティングは視野に入っていたのでしょうか?

早い段階でそれが演じられる人を考えていました。演技しすぎて、観終ったときに役者のイメージだけが残ってしまうと映画として成立しないので、表現力があり、自然に演じられる人ですね。タモンの役が一番しっくりくると感じて山田さんにお願いし、あと二つ全然別のキャラクターを演じられるか相談しました。彼自身も一つの映画で3つの役を演じられる仕事はなかなかないので、自分自身のチャレンジとしてもやりたいと快諾して下さいました。コミカルなキャラクターはあまり演じたことがないとおっしゃっていたので、ベッソンをどういう笑いにしたいのか割と細かく伝えましたが、タモンは本当に山田さんご自身で組み立てていらっしゃいましたね。(オブレネリ ブレネリギャーは)本人が一番悩んでいました。

━━━女性が非常に美しく描かれていますが、女性を撮る際のこだわりはありますか?

美しく撮りたいと常に思っています。力強い女性像を好んで撮る傾向があり、メイクや衣装を含めて女性の色気があってかつ強いという感じです。ミロクローゼ自体もやさしい役ですが、完全にオブレネリより上の立場です。そういうイメージは自分の中で女性というものがいつまでたっても分からない。おそらく分かり合えないものだと思っていて、だからこそ神秘的で追いかけていけるような気がします。女性への憧れがあって撮っているつもりです。

━━━原田美枝子さんの起用の理由は?

原田さんのファンだったので、やってもらえるならと壷振り師お竜の役をお願いしました。原田さんは最近悪役がないし、殺陣をやりたいが機会がなかったと今回喜んで参加していただけた上に、撮影現場でも一番楽しんでいただけました。結構刀は重たいのですが、それをスッと抜いて、サッと戻したりする動作など練習してきて下さり、非常によかったです。唐突にどんどんキャラクターが出てくる突飛な話の場合、演じている方に存在感がないと軽いものになってしまいますが、その中で原田美枝子さんや奥田瑛二さん、鈴木清順さんなどその人の存在感が際立って、映像の中にも効いてきますね。

━━━ビジュアルのこだわりに並々ならぬものを感じる一方で、日本人が作っているのにボーダレスな雰囲気があったり、70年代の男が色気のあった時代を見せたりされていますが、本作においてビジュアル的なものでテーマを決めたりされていたのでしょうか?

特にテーマは決めていませんが、最初に映画のアイデアを考えたり、シナリオハンティングをしていく中で、自分が影響を受けたものがここに入ってきていますし、やりたかったことや、今まで溜めていたことが反映されています。例えばねぷたのような行灯の前に立っている岩佐真悠子さんのシーンは、初期の頃からイメージがありました。シナリオハンティングで弘前に行ったときねぷたを見て、行灯の前に立っている女性のイメージがふっと湧いたので、それをシーンに入れ込んだ形です。立ち回りのシーンも、7月半ばに開催される土佐の絵金祭りに行ったときに、歌舞伎絵の絵師・絵金の描写に触発され、長回しの殺陣シーンを思いつきました。

特にテーマは決めていませんが、最初に映画のアイデアを考えたり、シナリオハンティングをしていく中で、自分が影響を受けたものがここに入ってきていますし、やりたかったことや、今まで溜めていたことが反映されています。例えばねぷたのような行灯の前に立っている岩佐真悠子さんのシーンは、初期の頃からイメージがありました。シナリオハンティングで弘前に行ったときねぷたを見て、行灯の前に立っている女性のイメージがふっと湧いたので、それをシーンに入れ込んだ形です。立ち回りのシーンも、7月半ばに開催される土佐の絵金祭りに行ったときに、歌舞伎絵の絵師・絵金の描写に触発され、長回しの殺陣シーンを思いつきました。

このように、「こういうシーンを作りたい」というビジュアルイメージの集約になってくるのですが、その中で一つ一つのデザイン面でも細かい部分も出てきます。例えばタモンの着ている着物柄は茨(いばら)ですが、「茨の道を進む」というストレートな意味もありつつ、身体にまとわりつくものです。また岩佐さんが着ている着物は、蔦が絡まってくるようなデザインになっており、着物のデザインも身体との関係を持たせました。前面に出すことではありませんが、きっかけとしていくつかこだわって作った部分はあります。

━━━タモンの立ち回りシーンは観終わった後もジンと余韻が残るカッコ良さでしたが、どうやって撮影されたのですか?

あのシーンを撮りたかったからこの映画を作ったというぐらい思い入れがあります。色々と段階を踏んで作っていきました。最初にイメージコラージュで写真を撮って、こういうレイアウトでやっていこうというイメージの絵巻物的なものを作り、次はどれぐらいの尺に収めるかという部分で写真を切り貼りしたムービーコンテを作りました。そこからアクション監督と話をしながら殺陣のアイデアを盛り込んでいき、完成したものをビデオに撮って、山田孝之さんに殺陣を習得してもらい、その上でリハーサルを繰り返して本番と、結構時間がかかりました。

殺陣も大事ですが、この映像で一番こだわった部分は、いくつかのレイヤー(層)があり、手前だけではなく奥の方にも色々なドラマが起こっているようにしたかったのです。それぞれの層を別々に撮って、後で合成する方がコンポジションがうまくいきますが、それをやると臨場感がなくなり、前と後ろの人が絡み合わなくなってしまいます。役者さんには負担を強いましたが、何度か練習をしていいポジションでくるようにし、一発撮りしました。

とにかく奥の人が大事なので、手を抜かないようにと奥の人ばかり細かい指示をしていました。スローモーションですから、どの絵もいい絵になっていないといけないし、そうでなければ絵巻物は成立しません。どのコマも完璧にするには、常に全身に神経を行き渡らせなければいけないので、(山田さんは)かなり体力的に大変だろうと思いつつも、奥の人達の動きに指示を繰り返し出していました。

━━━立ち回りの音楽のカッコ良さがさらにシーンの迫力を増していましたが、音楽担当のmama!milkさんをはじめ、本作の音楽に対するこだわりをお聞かせください。

mama!milkは15年以上の付き合いで、バリエーションの多い音楽をお願いし、タイプの違う曲をたくさん作ってもらいました。ベッソンに使う音楽やタモンに使う音楽など、雰囲気を変えていきますから、そういう意味でかなり引き出しの多いミュージシャンだと思います。音楽のカッコ良さは、映像もそうだと思いますが、その人の持っている瞬間的に作り出すセンスやニュアンスにシビレる部分にあって、(mama!milkには)僕はグッとくる部分がたくさんあるんです。メロディーももちろんいいのですが、特に清水さんのベースの入り方とかカッコ良くて、普通じゃないです。

mama!milkは15年以上の付き合いで、バリエーションの多い音楽をお願いし、タイプの違う曲をたくさん作ってもらいました。ベッソンに使う音楽やタモンに使う音楽など、雰囲気を変えていきますから、そういう意味でかなり引き出しの多いミュージシャンだと思います。音楽のカッコ良さは、映像もそうだと思いますが、その人の持っている瞬間的に作り出すセンスやニュアンスにシビレる部分にあって、(mama!milkには)僕はグッとくる部分がたくさんあるんです。メロディーももちろんいいのですが、特に清水さんのベースの入り方とかカッコ良くて、普通じゃないです。

立ち回りのシーンでベースがソロに入ってきて、タモンが手前にどんどん向かってくるところが一番カッコいいです。映像と音楽が何ともいえないぐらいマッチすると、頭に焼き付きますよね。映像と音楽を一緒に覚えて、思い出に残るのが映画の良さだと思います。

久保田修さんの曲もすごくいいですし、熊谷ベッソンのダンスミュージックは私が作曲しているのですが、すべて思い入れがあり、サウンドミックスもすごくこだわっています。5.1チャンネルサラウンドで体感してもらうとより一層ノリが良くなるので、DVDで観るよりも劇場で観てもらって音楽を楽しんでいただきたいです。エンドロールの主題歌がONE OK ROCKの書き下ろしですが、エンドまでノリ良く作っていますので、音楽と映像を同時に楽しんでもらえればと思います。

━━━香港映画祭から世界の映画祭を回られ、かなり熱狂的に受け入れられたそうですね。

「好きだ」と言ってくれる人は、本当に気に入っていただいているみたいですね。例えばモントリオール国際映画祭のディレクターは「今年はとにかくこれがベストだ」と自分の作品のように大事にしてくれ、賞を取ると自分が取ったかのようにすぐに連絡をくれ、とにかく喜んでくれました。ありがたいです。

この映画は、観るというよりも体感するというか、「この映画に遊びに行こう」といった感じで劇場に来てほしいなと思っています。海外の方は元々そういう風に映画を楽しめる傾向があり、特に香港ではおおいに盛り上がりました。

━ ━━『ミロクローゼ』は今の日本映画に風穴を空けるような衝撃がある作品でしたが、石橋監督ご自身が今の日本映画に感じることは?

━━『ミロクローゼ』は今の日本映画に風穴を空けるような衝撃がある作品でしたが、石橋監督ご自身が今の日本映画に感じることは?

映画作りをされている方は、どの映画もすごい情熱を持ってやっていらっしゃいます。ただ全体的な流れとして、作りたいものがあるのになかなか作れないジレンマが、自分も含めて皆さんあるのではないかと思います。テレビドラマの映画化や原作マンガの映画化というような一つの流れができてしまっていることへの危機感や、それだからヒットするということに「それでいいのか」という気持ちがあります。その流れを変えていくには、時間がかかっても映画を作り、成立させていくことが大事だと思いますし、(『ミロクローゼ』が)一つのきっかけになってくれればと思います。見に来る人たちが少なくなっているので、それを変える方法を考えていきたいですね。

━━━今まで影響を受けた監督や、お気に入りの作品を教えてください。

スタンリー・キューブリック監督はどの作品も好きなのですが、最近特に好きなのが遺作の『アイズ・ワイド・シャット』(99)です。キューブリック独特のエロシチズムや、色合いや、カメラワークがすごく出ていると思います。最近観た映画では『パフューム ある人殺しの物語』(06)がここ10年で一番です。匂いというテーマで映画を作っていて、観ているときに匂いがするわけではありませんが、匂いを感じさせようとする努力や手法、アイデアを使っています。非常に美しい映像で匂いを感じさせようとする試みが、新しい気がしますね。新しい試みをしている作品を観ると「やられた」と刺激になります。観るだけではなく、サウンドも大事ですし、五感を刺激するようなことは映像にはすごく大事だと思います。

━━━斬新な映像や個性的なキャラクターが繰り広げる物語は愛や恋に繋がっていきますが、直接異性に向き合うことが怖いという草食系男子が増えてきた今、あえて愛や恋を描いた意図は?

恋をすることで、その先に大きな愛につながるのですが、きっかけは問わず、恋愛をすることはすごく大事だと思います。その話をこの間インドでもしたのですが、インドでも男の子たちが恋をしないでネットやゲームで満足してしまうそうで、全世界的にそういうことが起こっているようです。バーチャルなものだけでは、人との関係を薄くさせてしまう。やはり人のことが気になって、好きになって、はじめて大事に思ったり、それが大きな愛につながって、好きな人以外に対する優しさにも広がっていきます。しかも恋は楽しいし、とても自然なものですから。

━━━最後にこれからご覧になるみなさんにメッセージをお願いいたします。

ストーリーを追いかけて観る映画ではなく、それぞれのシーンを楽しんでもらいたいです。このシーンが好きとか、このキャラクターが好きとか、アトラクション的な楽しみ方をしてもらえたらと思いますし、映像と合わせて音楽も楽しめる作品になっていますので、できるだけ多くの人に観ていただいて、日本映画の更なる可能性に繋げていけたらと思います。

(江口 由美)

ベテランサギ師タケ(阿部寛)の元に、しがないおっさんテツ(村上ショージ)が弟子入りする。いろんな所でサギを働いては生計を立てるふたり。ある日、可愛い女の子がスリに失敗し捕まりそうになるところを助ける。それ以来、女の子とその姉と姉の恋人の3人がタケを頼ってやってくる。こうして始まった5人での共同生活は、忘れていた家族団らんのひと時を思い出させる。だが、タケが過去にしでかしたヤバい連中との因縁が、次第に彼らの平穏な生活を脅かしていく。そこで、5人のサギ(カラス)師は、過去を断ち切り未来へ進むために、一世一代の大勝負を仕掛ける!

ベテランサギ師タケ(阿部寛)の元に、しがないおっさんテツ(村上ショージ)が弟子入りする。いろんな所でサギを働いては生計を立てるふたり。ある日、可愛い女の子がスリに失敗し捕まりそうになるところを助ける。それ以来、女の子とその姉と姉の恋人の3人がタケを頼ってやってくる。こうして始まった5人での共同生活は、忘れていた家族団らんのひと時を思い出させる。だが、タケが過去にしでかしたヤバい連中との因縁が、次第に彼らの平穏な生活を脅かしていく。そこで、5人のサギ(カラス)師は、過去を断ち切り未来へ進むために、一世一代の大勝負を仕掛ける! ――― 原作については?

――― 原作については? ――― 現場でのエピソードは?

――― 現場でのエピソードは? 「歴史」をテーマにした世界でただひとつの“ジャンル映画祭”「第4回ヒストリカル映画祭」が12月1日から9日まで、京都文化博物館、京都シネマ、東映、松竹の両撮影所の4ヵ所で開かれる。男女逆転時代劇『大奥 ~ 永遠』、フランス、スペイン映画『マリー・アントワネットに別れを告げて』など話題の新作のほか、ロシア『1612』、韓国『神弓-KAMIYUMI-』など世界各国の最新“歴史映画”が楽しめる。

「歴史」をテーマにした世界でただひとつの“ジャンル映画祭”「第4回ヒストリカル映画祭」が12月1日から9日まで、京都文化博物館、京都シネマ、東映、松竹の両撮影所の4ヵ所で開かれる。男女逆転時代劇『大奥 ~ 永遠』、フランス、スペイン映画『マリー・アントワネットに別れを告げて』など話題の新作のほか、ロシア『1612』、韓国『神弓-KAMIYUMI-』など世界各国の最新“歴史映画”が楽しめる。

◆東映京都撮影所

◆東映京都撮影所

◆日時: 11 月 18 日(日) 17:00 ~

◆日時: 11 月 18 日(日) 17:00 ~ ◆日時: 12 月 2日(日) 15:00 ~19:00

◆日時: 12 月 2日(日) 15:00 ~19:00 『ミロクローゼ』で山田孝之が演じるハイテンショな恋愛相談員・熊谷ベッソンが乗るド派手な乗用車「ベッソンカー」を期間限定 で展示いたします。 11 月 23 日(金)~ 25 日(日)はシネマート心斎橋が入ったファッョンビル「 BIG STEP」の前にて、 12 月 1日(土)にはテアトル梅田が入った「LOFT」の 前にて展示。しかも、スペシャルゲスト(?)が『ミロクローゼ』PR のた めに やって来る予定です 。

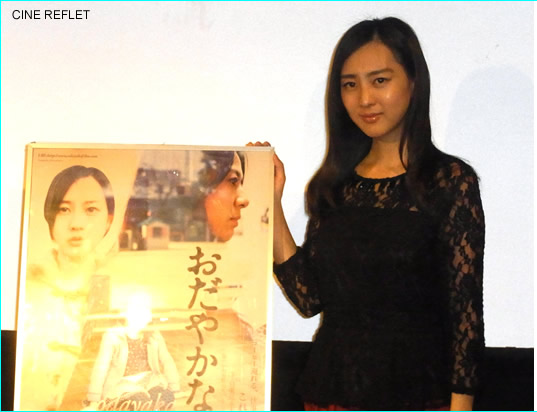

『ミロクローゼ』で山田孝之が演じるハイテンショな恋愛相談員・熊谷ベッソンが乗るド派手な乗用車「ベッソンカー」を期間限定 で展示いたします。 11 月 23 日(金)~ 25 日(日)はシネマート心斎橋が入ったファッョンビル「 BIG STEP」の前にて、 12 月 1日(土)にはテアトル梅田が入った「LOFT」の 前にて展示。しかも、スペシャルゲスト(?)が『ミロクローゼ』PR のた めに やって来る予定です 。 『おだやかな日常』杉野希妃記者会見、インタビュー

『おだやかな日常』杉野希妃記者会見、インタビュー (2012年 日本=アメリカ 1時間42分)

(2012年 日本=アメリカ 1時間42分) ━━━内田監督の前作『ふゆの獣』は脚本は特になく、設定だけ決めておいて、出演者がその状況下アドリブで、どういう台詞を言うか、役者の自由に任せた撮り方をしていましたが、今回はどういう撮り方をしたのですか。

━━━内田監督の前作『ふゆの獣』は脚本は特になく、設定だけ決めておいて、出演者がその状況下アドリブで、どういう台詞を言うか、役者の自由に任せた撮り方をしていましたが、今回はどういう撮り方をしたのですか。 ━━━園子温監督の『希望の国』と比べると、『おだやかな日常』は希望に満ちた終わり方をしていますが、エンディングを作るに当たってどのようなディスカッションをされたのでしょうか?

━━━園子温監督の『希望の国』と比べると、『おだやかな日常』は希望に満ちた終わり方をしていますが、エンディングを作るに当たってどのようなディスカッションをされたのでしょうか? ━━━杉野さん演じるサエコが娘を守る孤独な闘いを見て、愛する人を守るのが本当に難しい世の中になってしまったことを実感しましたが、どうやって役作りをされたのでしょうか。

━━━杉野さん演じるサエコが娘を守る孤独な闘いを見て、愛する人を守るのが本当に難しい世の中になってしまったことを実感しましたが、どうやって役作りをされたのでしょうか。 ━━━今回初共演となったユカコ役の篠原友希子さんの追いつめられていく心理を体現した演技も印象的でした。杉野さんと一緒になるシーンは少なかったですが、共演されていかがでしたか?

━━━今回初共演となったユカコ役の篠原友希子さんの追いつめられていく心理を体現した演技も印象的でした。杉野さんと一緒になるシーンは少なかったですが、共演されていかがでしたか? 『スケッチ・オブ・ミャーク』大西功一監督インタビュー

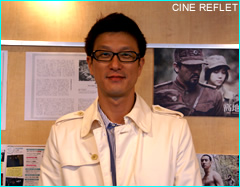

『スケッチ・オブ・ミャーク』大西功一監督インタビュー (2011年 日本 1時間44分)

(2011年 日本 1時間44分) ━━━本作にも出演し、監修を務めているミュージシャン久保田麻琴さんとの出会いや、本作を撮ることになった経緯をお聞かせください。

━━━本作にも出演し、監修を務めているミュージシャン久保田麻琴さんとの出会いや、本作を撮ることになった経緯をお聞かせください。 ━━━宮古の古謡はバリエーションも豊富で、独特の節回しが印象的ですが、実際取材されてこれらの音楽をどう感じましたか?

━━━宮古の古謡はバリエーションも豊富で、独特の節回しが印象的ですが、実際取材されてこれらの音楽をどう感じましたか? ━━━長きにわたって続いていく伝統がある一方で、それらが消えてゆく現実も映り込んでいましたね。

━━━長きにわたって続いていく伝統がある一方で、それらが消えてゆく現実も映り込んでいましたね。

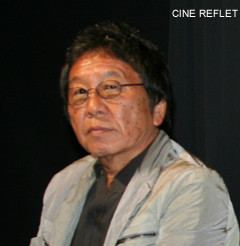

『演劇1』『演劇2』想田和弘監督インタビュー~前半~

『演劇1』『演劇2』想田和弘監督インタビュー~前半~ 台本やナレーション、BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践し、『選挙』、『精神』、『Peace』と、独自の視点で社会に焦点を当てた作品をつくり続けてきた想田和弘監督。1995年に岸田國士戯曲賞を受賞し、日本を代表する劇作家・演出家の平田オリザと、彼が主宰する劇団・青年団に取材し、300時間以上の映像素材と4年の歳月を経て、長編演劇ドキュメンタリー2部作を完成させました。

台本やナレーション、BGM等を排した、自ら「観察映画」と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱・実践し、『選挙』、『精神』、『Peace』と、独自の視点で社会に焦点を当てた作品をつくり続けてきた想田和弘監督。1995年に岸田國士戯曲賞を受賞し、日本を代表する劇作家・演出家の平田オリザと、彼が主宰する劇団・青年団に取材し、300時間以上の映像素材と4年の歳月を経て、長編演劇ドキュメンタリー2部作を完成させました。 Q:青年団のことは、いつ頃知ったのですか?

Q:青年団のことは、いつ頃知ったのですか? Q:平田さんの演出光景をみて、一番印象的だったことは?

Q:平田さんの演出光景をみて、一番印象的だったことは? 笑福亭銀瓶さん、『高地戦』の見どころを語る

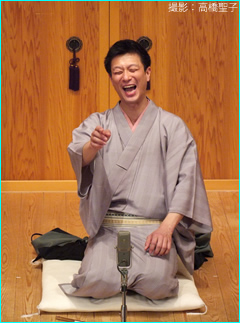

笑福亭銀瓶さん、『高地戦』の見どころを語る 【笑福亭銀瓶(落語家)プロフィール】

【笑福亭銀瓶(落語家)プロフィール】 1950年6月25日から3年1か月も続いた朝鮮戦争。いまだに社会主義国家の北朝鮮と民主主義国家の韓国の南北に分断された国家は、世界でもここだけだ。その朝鮮戦争の終結間際の、高地での戦いを描いたのが『高地戦』である。山を占拠するため日々一進一退を繰り返し、その山肌は死体で埋め尽くされ、熾烈を極めていた。「何のために戦っているのか?」……双方の兵士がその疑問を抱きつつも、ようやく訪れた停戦協定の日。やっと、やっと戦争が終わった!生き延びられた!と喜んだのも束の間、協定が実行されるのは12時間後だという。最後まで戦い抜いた時点で境界線が決まる。そのために、どれ程の人命が失われたのだろう。弾丸の飛び交う戦地と、作戦本部との大きな温度差。

1950年6月25日から3年1か月も続いた朝鮮戦争。いまだに社会主義国家の北朝鮮と民主主義国家の韓国の南北に分断された国家は、世界でもここだけだ。その朝鮮戦争の終結間際の、高地での戦いを描いたのが『高地戦』である。山を占拠するため日々一進一退を繰り返し、その山肌は死体で埋め尽くされ、熾烈を極めていた。「何のために戦っているのか?」……双方の兵士がその疑問を抱きつつも、ようやく訪れた停戦協定の日。やっと、やっと戦争が終わった!生き延びられた!と喜んだのも束の間、協定が実行されるのは12時間後だという。最後まで戦い抜いた時点で境界線が決まる。そのために、どれ程の人命が失われたのだろう。弾丸の飛び交う戦地と、作戦本部との大きな温度差。 戦争がもたらす悲劇は、今までも『太白山脈』『ブラザーフット』『トンマッコルへようこそ』など様々な形の映画で表現されてきたが、本作は、南北の戦士たちの人間性を浮き彫りにすることによって、戦争の空しさ、愚かさ、非情さを、心に染み入るように訴えかけている。戦闘シーンだけではなく、人間性に焦点を当てた描写が特徴的。

戦争がもたらす悲劇は、今までも『太白山脈』『ブラザーフット』『トンマッコルへようこそ』など様々な形の映画で表現されてきたが、本作は、南北の戦士たちの人間性を浮き彫りにすることによって、戦争の空しさ、愚かさ、非情さを、心に染み入るように訴えかけている。戦闘シーンだけではなく、人間性に焦点を当てた描写が特徴的。 僕、この頃映画見たら眠たくなるんですけど、この『高地戦』だけは全然眠くなかったですわ! 僕、朝4時半に起きてましてね…別に新聞配達してるワケやないですよ!(笑)ラジオ大阪で「笑福亭銀瓶のぎんぎんワイド」という番組をやってるんですけど…聴いてる人?…いやメッチャ少ない! 朝7時~9時の生放送なんです。その後映画館へ行ったりしてるんですが、予告編始まって館内が暗くなり本編始まる頃には、もうぐ~っと眠たくなるんですよ。でも、この映画は午後1時から試写室で見せてもらったんですが、いつもなら眠くなるところを、最後まで集中して見れました。

僕、この頃映画見たら眠たくなるんですけど、この『高地戦』だけは全然眠くなかったですわ! 僕、朝4時半に起きてましてね…別に新聞配達してるワケやないですよ!(笑)ラジオ大阪で「笑福亭銀瓶のぎんぎんワイド」という番組をやってるんですけど…聴いてる人?…いやメッチャ少ない! 朝7時~9時の生放送なんです。その後映画館へ行ったりしてるんですが、予告編始まって館内が暗くなり本編始まる頃には、もうぐ~っと眠たくなるんですよ。でも、この映画は午後1時から試写室で見せてもらったんですが、いつもなら眠くなるところを、最後まで集中して見れました。

とても迫力のある戦闘シーンですが、CGは殆ど使わず、俳優たちもマジで山を駆け上がったり格闘したりしていたらしいです。ひとつのシーンでも20回もリハーサルしていたというから、その撮影がいかに過酷なものだったかわかりますよね。戦闘シーンも凄いんですが、平和なシーンもこれがとても美しい! 韓国軍の兵士たちが小川で水浴びをするシーンなんて、印象的ですよね。『マイウェイ 12,000キロの真実』も見たんですが、奇跡的に再会したオダギリジョーとチャン・ドンゴンが海岸で一緒に走るシーンが綺麗でしたね~、僕あのシーンで泣いてしまいました。

とても迫力のある戦闘シーンですが、CGは殆ど使わず、俳優たちもマジで山を駆け上がったり格闘したりしていたらしいです。ひとつのシーンでも20回もリハーサルしていたというから、その撮影がいかに過酷なものだったかわかりますよね。戦闘シーンも凄いんですが、平和なシーンもこれがとても美しい! 韓国軍の兵士たちが小川で水浴びをするシーンなんて、印象的ですよね。『マイウェイ 12,000キロの真実』も見たんですが、奇跡的に再会したオダギリジョーとチャン・ドンゴンが海岸で一緒に走るシーンが綺麗でしたね~、僕あのシーンで泣いてしまいました。 日時:2012年11月16日(金) 18:30開場/19:00開映

日時:2012年11月16日(金) 18:30開場/19:00開映 全米ボックスオフィス初登場第2位。5,500万ドルの大ヒットを記録!

全米ボックスオフィス初登場第2位。5,500万ドルの大ヒットを記録!

―――北白川派の第3作の意図は?

―――北白川派の第3作の意図は?

―――北白川派の映画は授業の一環ですか?

―――北白川派の映画は授業の一環ですか? ―――千代というキャラクターについて?

―――千代というキャラクターについて? ―――北白川派の映画は、伴明監督の「MADE IN JAPAN こらッ!」の家族崩壊に続いて自殺願望の映画になったが・・・?

―――北白川派の映画は、伴明監督の「MADE IN JAPAN こらッ!」の家族崩壊に続いて自殺願望の映画になったが・・・?