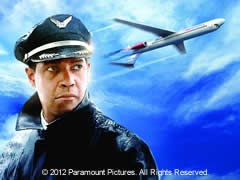

『フライト』試写会プレゼント(2/15〆切)

・日時:2013年2月21日(木)

・日時:2013年2月21日(木)

18:30開場/19:00開映

・会場:御堂会館

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-11

TEL(06)6251-5820(代表)

FAX(06)6251-1868

地下鉄御堂筋線本町駅8号出口南へ200m

地下鉄中央線本町駅13号出口南へ50m

・募集人数: 5組 10名様

・締切:2013年2月15日(木)

★作品紹介はこちら

・公式サイト⇒ http://www.flight-movie.jp/

2013年3月1日(金)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、T・ジョイ京都 他全国ロードショー

【STORY】

マイアミ発アトランタ行きの飛行機が急降下、ウィトカー機長は草原へ緊急着陸に成功し多く乗員乗客の命を救う。それはどんなパイロットにも不可能な奇跡の操縦だった。マスコミがウィトカー機長の偉業を称え 、彼は 一躍時の人となる。ところが、ある疑惑が浮上する。彼の血液中からアルコールが検出された。ヒーローは一夜にして地に堕ちてしまった。あの時 いったい、機内で何があったのか?多く人々の人生を巻き込む驚愕の真相が暴れる。

(2012年 アメリカ 2時間18分)

監督 ・製作:ロバート ・ゼメキス (『 フォレスト・ガンプ /一期会 一期会 』『キャスト・アウェイ』 )

出演: デン ゼル・ワシントン(『 デン ジャラス・デン』『トレーニング デイ』 )、ドン・チードル (『 オーシャンズ 11 』シリーズ、『クラッュ』 シリーズ )

ケリー ・ライケリー (『プライドと偏見』『シャーロック・ホームズ』 )、ジョン ・グッドマジョン (『人生の特等席』 『 アルゴ』『アーティスト』)

■配給:パラマウント

公式サイト⇒ http://www.flight-movie.jp/

© 2012 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

人気特撮『牙狼<GARO>』シリーズ劇場版第2作『牙狼〈GARO〉~蒼哭ノ魔竜~』は、主役の〈冴島鋼牙〉最終バージョンということで、物語のテーマ性やアクション・CGなど様々な新要素が盛り込まれ、雨宮慶太監督が創造する魔界迷宮の世界観に新境地を拓いている。さらに、今回は松坂慶子が初めてワイヤーアクションに挑戦するなど、久保田悠来や蒼あんな等を迎えての豪華キャストの活躍にも注目。年齢を問わず、女性ファンが多いことからも、その人気の高さがうかがえる。豪快なアクションばかりではなく、今まで見せたことのない小西遼生扮する〈冴島鋼牙〉の内面的変化に、新しいヒーロー像を見るようだ。

人気特撮『牙狼<GARO>』シリーズ劇場版第2作『牙狼〈GARO〉~蒼哭ノ魔竜~』は、主役の〈冴島鋼牙〉最終バージョンということで、物語のテーマ性やアクション・CGなど様々な新要素が盛り込まれ、雨宮慶太監督が創造する魔界迷宮の世界観に新境地を拓いている。さらに、今回は松坂慶子が初めてワイヤーアクションに挑戦するなど、久保田悠来や蒼あんな等を迎えての豪華キャストの活躍にも注目。年齢を問わず、女性ファンが多いことからも、その人気の高さがうかがえる。豪快なアクションばかりではなく、今まで見せたことのない小西遼生扮する〈冴島鋼牙〉の内面的変化に、新しいヒーロー像を見るようだ。 ――― 冴島鋼牙役を長く続けて来られたが、役のイメージは?

――― 冴島鋼牙役を長く続けて来られたが、役のイメージは? ――― 松坂慶子さんがワイヤーアクションに挑戦しているが?

――― 松坂慶子さんがワイヤーアクションに挑戦しているが?

――― 長年同じ役をやることで制限してきたことは?

――― 長年同じ役をやることで制限してきたことは? ■日本映画部門

■日本映画部門 ■外国映画部門

■外国映画部門

主演女優賞 ミシェル・ヨー(The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛)

主演女優賞 ミシェル・ヨー(The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛) 主演男優賞 クリント・イーストウッド(人生の特等席)

主演男優賞 クリント・イーストウッド(人生の特等席) 助演女優賞 エイミー・アダムス(人生の特等席)

助演女優賞 エイミー・アダムス(人生の特等席) 助演男優賞 アーミー・ハマー(J・エドガー)

助演男優賞 アーミー・ハマー(J・エドガー) 【監督賞】◎ ヤン・ヨンヒ〔梁英姫〕(『かぞくのくに』)

【監督賞】◎ ヤン・ヨンヒ〔梁英姫〕(『かぞくのくに』) 【主演女優賞】◎ 高橋惠子(『カミハテ商店』)

【主演女優賞】◎ 高橋惠子(『カミハテ商店』) 【主演男優賞】◎ 井浦 新(『かぞくのくに』『11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち』)

【主演男優賞】◎ 井浦 新(『かぞくのくに』『11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち』) 【助演女優賞】 ◎ 松原智恵子(『「わたし」の人生(みち) 我が命のタンゴ』『私の叔父さん』)

【助演女優賞】 ◎ 松原智恵子(『「わたし」の人生(みち) 我が命のタンゴ』『私の叔父さん』) 【助演男優賞】◎ 青木崇高(『黄金を抱いて翔べ』『るろうに剣心』)

【助演男優賞】◎ 青木崇高(『黄金を抱いて翔べ』『るろうに剣心』) 【新人女優賞】◎ 宮嶋麻衣(『とめ子の明日なき暴走』)

【新人女優賞】◎ 宮嶋麻衣(『とめ子の明日なき暴走』) 【新人男優賞】◎ 五十嵐信次郎(『ロボジー』)

【新人男優賞】◎ 五十嵐信次郎(『ロボジー』) 【脚本賞】◎ 西川美和(『夢売るふたり』)

【脚本賞】◎ 西川美和(『夢売るふたり』)

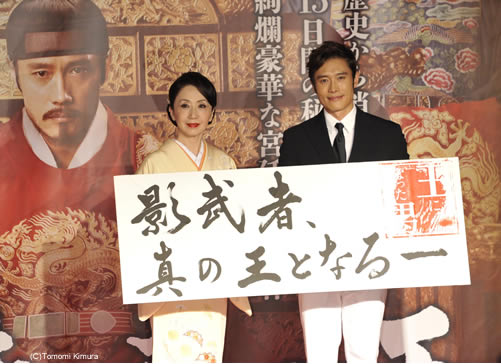

『王になった男』のプロモーションとして「悪魔を見た」以来約2年ぶりに記者会見に登壇したイ・ビョンホン。想像をはるかに超えるマスコミ陣で会見場があふれる中、ひとつひとつの質問に真摯に、そしてユーモアを含めて答える彼の一問一答の様子と、ジャパンプレミア&大ヒット祈願調印式の模様をお届けします。

『王になった男』のプロモーションとして「悪魔を見た」以来約2年ぶりに記者会見に登壇したイ・ビョンホン。想像をはるかに超えるマスコミ陣で会見場があふれる中、ひとつひとつの質問に真摯に、そしてユーモアを含めて答える彼の一問一答の様子と、ジャパンプレミア&大ヒット祈願調印式の模様をお届けします。 ―――「王になった男」は韓国で興行成績3位を収めたが「イ・ビョンホンさんが考える要因」と日本の観客にどういう所を見てほしいか教えてください。

―――「王になった男」は韓国で興行成績3位を収めたが「イ・ビョンホンさんが考える要因」と日本の観客にどういう所を見てほしいか教えてください。 ―――出演しようと決定づけたシーンを教えてください。

―――出演しようと決定づけたシーンを教えてください。 ―――どの作品も非常にストイックに向かっているように思うが、身体的、精神的に気を付けていることはありますか? また自身の「弱み」を教えてください。

―――どの作品も非常にストイックに向かっているように思うが、身体的、精神的に気を付けていることはありますか? また自身の「弱み」を教えてください。

その後、劇場内のスターステージで行われた“大ヒット祈願調印式”には、イ・ビョンホンの大ファンだと公言する岩下志麻が応援に駆けつけ、「イ・ビョンホンさんはとにかく素敵で、かっこよくて、チャーミング!」「役と一体になってのめり込む役作りの姿勢は同じ俳優として尊敬しています」とベタぼめ。

その後、劇場内のスターステージで行われた“大ヒット祈願調印式”には、イ・ビョンホンの大ファンだと公言する岩下志麻が応援に駆けつけ、「イ・ビョンホンさんはとにかく素敵で、かっこよくて、チャーミング!」「役と一体になってのめり込む役作りの姿勢は同じ俳優として尊敬しています」とベタぼめ。

横道世之介という一度聞いたら忘れられないような名前の青年が織りなす愛と友情の軌跡。世之介と出会ったすべての人々の心に輝石をもたらす感動作を作り上げたのは、『南極料理人』『キツツキと雨』の沖田修一監督。掴みどころのない不思議な青年世之介を演じたのは、『おにいちゃんのハナビ』『軽蔑』の高良健吾。世之介の彼女となる実業家の娘・祥子を演じるのは、『婚前特急』『僕等がいた(前後篇)』の吉高由里子。二人は、5年前の『蛇にピアス』で初共演、今回2度目の共演となる。息が合ってるのか合ってないのか、対称的な舞台挨拶で会場の観客を魅了した。

横道世之介という一度聞いたら忘れられないような名前の青年が織りなす愛と友情の軌跡。世之介と出会ったすべての人々の心に輝石をもたらす感動作を作り上げたのは、『南極料理人』『キツツキと雨』の沖田修一監督。掴みどころのない不思議な青年世之介を演じたのは、『おにいちゃんのハナビ』『軽蔑』の高良健吾。世之介の彼女となる実業家の娘・祥子を演じるのは、『婚前特急』『僕等がいた(前後篇)』の吉高由里子。二人は、5年前の『蛇にピアス』で初共演、今回2度目の共演となる。息が合ってるのか合ってないのか、対称的な舞台挨拶で会場の観客を魅了した。 ――― 「横道世之介」の原作を読んだ監督が、この主人公は高良健吾君っぽいね~と言われたらしいですが?

――― 「横道世之介」の原作を読んだ監督が、この主人公は高良健吾君っぽいね~と言われたらしいですが? ――― そのヒロインを演じられた吉高さんは、祥子さんの役について監督からは?

――― そのヒロインを演じられた吉高さんは、祥子さんの役について監督からは? ――― 5年前『蛇にピアス』で共演されてますが、お互い変わったなと思うところはありますか?

――― 5年前『蛇にピアス』で共演されてますが、お互い変わったなと思うところはありますか?

――― 最後のメッセージを。

――― 最後のメッセージを。

『くじらのまち』(監督:鶴岡慧子) ※PFFグランプリ受賞

『くじらのまち』(監督:鶴岡慧子) ※PFFグランプリ受賞 『魅力の人間』(監督:二ノ宮隆太郎) ※PFF準グランプリ受賞

『魅力の人間』(監督:二ノ宮隆太郎) ※PFF準グランプリ受賞 2/16(土)『あの日から村々する』加藤秀則、『あん、あん、あん』イノウエ カナ、『リコ』弓場 絢

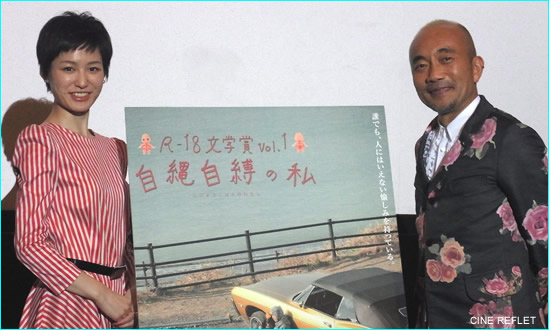

2/16(土)『あの日から村々する』加藤秀則、『あん、あん、あん』イノウエ カナ、『リコ』弓場 絢 『R-18文学賞vol.1 自縄自縛の私』舞台挨拶(13.1.22 梅田ブルク7)

『R-18文学賞vol.1 自縄自縛の私』舞台挨拶(13.1.22 梅田ブルク7) 登壇者:竹中直人監督、平田薫

登壇者:竹中直人監督、平田薫 (最初のご挨拶)

(最初のご挨拶) ━━━撮影に入る前に、平田さんにお話されたことは何かありましたか?

━━━撮影に入る前に、平田さんにお話されたことは何かありましたか?

━━━お二人にとって誰にも言えない歓びや、人には言えない趣味はありますか?

━━━お二人にとって誰にも言えない歓びや、人には言えない趣味はありますか?

(最後のご挨拶)

(最後のご挨拶) 『さよならドビュッシー』合同インタビュー

『さよならドビュッシー』合同インタビュー 祖父の莫大な遺産をめぐる陰謀と、火事で全身に大やけどを負いながらもピアノを通じて再生しようとする少女の成長を描いた感動作『さよなら、ドビュッシー』。原作は第8回〈このミステリーがすごい!〉で大賞に輝いた中山七里の同名小説。16歳にして数々の映画で強烈な存在感を示す橋本愛が、主人公・香月遥を演じる。そして、今回注目されるのが、遥のピアノ教師を務めながら、遥の身辺に起こる事件を解いていく岬洋介という重要な役どころを演じたピアニストの清塚信也である。『神童』では松山ケンイチの、『のだめカンタービレ』では玉木宏のピアノ演奏シーンの吹替えを経て、これが俳優としてのスクリーンデビューとなる。

祖父の莫大な遺産をめぐる陰謀と、火事で全身に大やけどを負いながらもピアノを通じて再生しようとする少女の成長を描いた感動作『さよなら、ドビュッシー』。原作は第8回〈このミステリーがすごい!〉で大賞に輝いた中山七里の同名小説。16歳にして数々の映画で強烈な存在感を示す橋本愛が、主人公・香月遥を演じる。そして、今回注目されるのが、遥のピアノ教師を務めながら、遥の身辺に起こる事件を解いていく岬洋介という重要な役どころを演じたピアニストの清塚信也である。『神童』では松山ケンイチの、『のだめカンタービレ』では玉木宏のピアノ演奏シーンの吹替えを経て、これが俳優としてのスクリーンデビューとなる。

その他、橋本愛さんについて清塚信也さんが語ったエピソードとして、清塚氏が差し入れしたグリコのアイス〈パピコ〉を愛ちゃんが見て、「なんでこんな名前なんだろう?」と、珍しく彼女の方から訊いてきたので、清塚氏は早速お客様相談センターに電話して名前の意味を訊いた。すると、「誰かと分け合ったら楽しい」という回答があり、それを話すと、マネージャーさんやメイクさん達には受けたのに、肝心の愛ちゃんはずっと窓の外を見て無反応だったらしい。さすがクールな愛ちゃん!!!

その他、橋本愛さんについて清塚信也さんが語ったエピソードとして、清塚氏が差し入れしたグリコのアイス〈パピコ〉を愛ちゃんが見て、「なんでこんな名前なんだろう?」と、珍しく彼女の方から訊いてきたので、清塚氏は早速お客様相談センターに電話して名前の意味を訊いた。すると、「誰かと分け合ったら楽しい」という回答があり、それを話すと、マネージャーさんやメイクさん達には受けたのに、肝心の愛ちゃんはずっと窓の外を見て無反応だったらしい。さすがクールな愛ちゃん!!!

※フラッシュバックメモリーズ公開記念 ワンマンLIVE 「2nd Life」

※フラッシュバックメモリーズ公開記念 ワンマンLIVE 「2nd Life」

━━━むちゃくちゃ気持ちよかったです!

━━━むちゃくちゃ気持ちよかったです!

『千年の愉楽』舞台挨拶

『千年の愉楽』舞台挨拶

―――若松監督の思い出は多いと思うが?

―――若松監督の思い出は多いと思うが?

高岡:

高岡:

井浦:

井浦: 佐野:

佐野: