~自由を奪われてきた老女が人生の最後にやりたかったことは・・・生きる勇気と知恵を与えてくれる感動作~

■元ハンセン病患者の方々の共感を得た原作『あん』。生きる意味を失うような出来事の中で、勇気を持って私たち自身が命を愛でてあげるような作品になれば。

■慣れ親しんだ自分のやり方を白紙に戻し、映画を初めて撮るときのようにコミュニケーションを重ねる。

■撮影準備期間に、町の人たちと、ずっとその町に住んでいるような関係性を作る。

■ずっと隔離された人生を送ってこられたにもかかわらず、前向きな方が非常に多かった療養所訪問体験。病んでいるのは私たちの方。

―――実際にハンセン病患者の皆さんと交流をされ、改めてこの作品に込めた思いが強まりましたか?

河瀬監督:『二つ目の窓』撮影中に、本作のお話をいただいていたので、奄美にある療養所に訪れ、元患者の方とお会いしました。最初お会いする前はずいぶん緊張しましたが、逆にお会いして、学ぶことがとても多かったのです。 ずっと隔離された人生を送ってこられたにもかかわらず、前向きな方が非常に多かったのです。施設はとても清潔ですし、多摩全生園では桜、奄美の療養所ではガジュマルの樹があり、それらがイキイキしていました。入所されている方が毎日きちんと掃除をされているので療養所の中はゴミひとつ落ちていませんし、製菓部や美容院、学校など必要なものは全てこの場所にあり、入所者がその仕事に従事しています。そういう情景を見ていると、もしかしたら私たちの方が病んでいるのかもしれないと思い、丁寧な生活ができていないと感じました。

■差別については知ることが大事、何が偏見なのか自分自身にも問い直す。

“風雲児“天海祐希参上!『ゲキ×シネ「蒼の乱」』満場の女性ファンを前に舞台挨拶

“風雲児“天海祐希参上!『ゲキ×シネ「蒼の乱」』満場の女性ファンを前に舞台挨拶

――― 相手役が“新感線”初参加の松山ケンイチさんでしたが?

――― 相手役が“新感線”初参加の松山ケンイチさんでしたが? ――― 舞台は同世代の高田聖子、森奈みはるらも一緒だったが?

――― 舞台は同世代の高田聖子、森奈みはるらも一緒だったが? ―――ゲキ×シネの魅力とは?

―――ゲキ×シネの魅力とは?

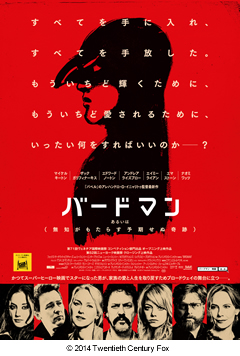

『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』

『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』

コメディっぽくない!? 松田龍平主演のコメディ映画『ジヌよさらば~かむろば村へ~』舞台挨拶

コメディっぽくない!? 松田龍平主演のコメディ映画『ジヌよさらば~かむろば村へ~』舞台挨拶 「あまちゃん」が舞台を山村に移して再来か!? な~んて「あまちゃん」みたいなのどかでアットホームなドラマではない。監督・脚本を手掛けた松尾スズキを筆頭に、ムッツリ松田龍平を主演に、阿部サダヲ、松たか子、二階堂ふみ、西田敏行、片桐はいり、そして「あまちゃん」で人気が全国区となった劇団「大人計画」のメンバー等々、ひと癖もふた癖もあるような面々が勢ぞろい! 銀行員なのにお金アレルギーという変な恐怖症を抱えた主人公を取り巻く、東北にあるとある山村の、これまた不思議な人々の爆笑奇天烈物語である。

「あまちゃん」が舞台を山村に移して再来か!? な~んて「あまちゃん」みたいなのどかでアットホームなドラマではない。監督・脚本を手掛けた松尾スズキを筆頭に、ムッツリ松田龍平を主演に、阿部サダヲ、松たか子、二階堂ふみ、西田敏行、片桐はいり、そして「あまちゃん」で人気が全国区となった劇団「大人計画」のメンバー等々、ひと癖もふた癖もあるような面々が勢ぞろい! 銀行員なのにお金アレルギーという変な恐怖症を抱えた主人公を取り巻く、東北にあるとある山村の、これまた不思議な人々の爆笑奇天烈物語である。 原作は、松尾スズキ監督が4コマ漫画家を目指していた若かりし頃、「残酷でシュール」な作風に憧れていたという〈いがらしみきお〉の「かむろば村へ」。〈赤べこ〉伝説のある奥会津の柳津(やないず)町をロケ地に選び、〈お金恐怖症〉の主人公が不思議な雰囲気の中、あれよあれよと村人の騒動に巻き込まれながら変化していく様子を活写している。役者の特徴を十二分に理解している松尾監督ならではの演出が功を

原作は、松尾スズキ監督が4コマ漫画家を目指していた若かりし頃、「残酷でシュール」な作風に憧れていたという〈いがらしみきお〉の「かむろば村へ」。〈赤べこ〉伝説のある奥会津の柳津(やないず)町をロケ地に選び、〈お金恐怖症〉の主人公が不思議な雰囲気の中、あれよあれよと村人の騒動に巻き込まれながら変化していく様子を活写している。役者の特徴を十二分に理解している松尾監督ならではの演出が功を

――― 主人公を松田龍平さんに決めた理由は?

――― 主人公を松田龍平さんに決めた理由は? ――― 大人計画の皆さんとの共演は如何でしたか?

――― 大人計画の皆さんとの共演は如何でしたか? ――― 松田さんは如何ですか?

――― 松田さんは如何ですか?