映画『オマールの壁』主演俳優アダム・バクリ初日舞台挨拶レポート

映画『オマールの壁』主演俳優アダム・バクリ初日舞台挨拶レポート

パレスチナの今を生き抜く若者たちの日々をサスペンスフルに描き、第86回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた映画『オマールの壁』が角川シネマ新宿、渋谷アップリンクほかにて公開いたしました。本作の公開を記念して初来日を果たした主演俳優アダム・バクリの初日舞台挨拶が角川シネマ新宿で行われました。

【イベント概要】

日程: 4月16日(土) 12:10~12:35 (10:30の回上映後)

場所: 角川シネマ新宿 (東京都新宿区新宿3丁目13−3 新宿文化ビル)

登壇者: アダム・バクリ(オマール役)

聞き手:岡真理(京都大学大学院教授/現代アラブ文学)

パレスチナの“壁”越えたイケメン俳優スパイダーマン役にも意欲!

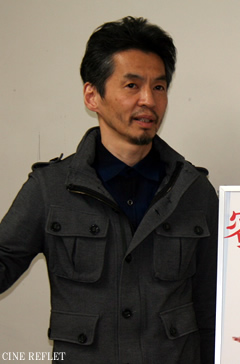

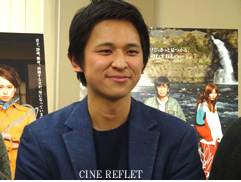

坊主頭でパレスチナのパン職人を演じた劇中のイメージから一転、長めのカールした髪をまとめたヘアスタイルで登場したアダム・バクリは、聞き手のアラブ文学者の岡真理さんから「観客のオマールのイメージを壊したくない、と帽子を被っていたんですが、今のカールした素敵なヘアーのアダムさんをみなさんにみてもらいたいと思って」と紹介されると「撮影から3年経っているから」と笑い、満員の角川シネマ新宿のステージ上に感謝の言葉を述べた。

坊主頭でパレスチナのパン職人を演じた劇中のイメージから一転、長めのカールした髪をまとめたヘアスタイルで登場したアダム・バクリは、聞き手のアラブ文学者の岡真理さんから「観客のオマールのイメージを壊したくない、と帽子を被っていたんですが、今のカールした素敵なヘアーのアダムさんをみなさんにみてもらいたいと思って」と紹介されると「撮影から3年経っているから」と笑い、満員の角川シネマ新宿のステージ上に感謝の言葉を述べた。

現在27歳のバクリは初主演作となるこの映画への参加について「この作品は僕を変えた。出演できた経験はこれからも残ると思う。今は観客としてこの作品を観ることができる」と感慨深げに回想。「初めてスクリーンで作品を観たときは緊張していて、自分の演技しかみていなかったけれど、とてもエモーショナルな体験だった。2回目にカンヌ国際映画祭で観たときも客席で父(俳優のムハンマド・バクリ)と兄が見ていたので、震えていた。感想は直接聞かなかったけれど、観終わった後の彼らの感動した目を見て、合格点をもらえたと確信した」と述懐した。

イスラエル出身のパレスチナ人で、現在はニューヨークを拠点に活動するバクリは、占領下にのパレスチナの市井の人々の暮らしを描く今作の役作りの難しさについて「大きな責任を感じた。主人公のオマールが経験したことを忠実に表現することが大切で、自分が経験しているように表現することが大事だと思った。この映画自体が、そしてこの壁自体がパレスチナの占領の暴力を象徴している」と撮影時の心情を吐露。パレスチナを分断する分離壁を前にしての撮影についても、「それまでも壁は遠くから見たことがあったけれど、映画を撮影したときにはじめて近くでみて、パレスチナの葛藤を象徴しているようで心を揺さぶられた。太陽が隠れてしまうほどの大きさに圧倒された」と強烈なインスピレーションを受けたことを明かした。

イスラエル出身のパレスチナ人で、現在はニューヨークを拠点に活動するバクリは、占領下にのパレスチナの市井の人々の暮らしを描く今作の役作りの難しさについて「大きな責任を感じた。主人公のオマールが経験したことを忠実に表現することが大切で、自分が経験しているように表現することが大事だと思った。この映画自体が、そしてこの壁自体がパレスチナの占領の暴力を象徴している」と撮影時の心情を吐露。パレスチナを分断する分離壁を前にしての撮影についても、「それまでも壁は遠くから見たことがあったけれど、映画を撮影したときにはじめて近くでみて、パレスチナの葛藤を象徴しているようで心を揺さぶられた。太陽が隠れてしまうほどの大きさに圧倒された」と強烈なインスピレーションを受けたことを明かした。

人間ドラマ、ラブストーリー、アクションと様々な要素が融合したエンターテイメント作品となっている要因として、分離壁を乗り越えたり、追手から逃れようと街中を駆けるシーンなどバクリのアクション・シーンについて岡さんが絶賛すると、「次は『スパイダーマン』とか『スーパーマン』いいですね(笑)」とアクション俳優への意欲ものぞかせ、「いろんな役に挑戦してみたいのでオープンですよ。今回もトレーナーと一緒にトレーニングしましたが、それでも危険なシーンはプロデューサーはやらせてもらえなかった。壁を登るシーンも準備していたけれど、途中までしかのぼれず、あとはスタントに任せなければいけなかった。あれはサーカスの団員しかできないですね」と答えた。

人間ドラマ、ラブストーリー、アクションと様々な要素が融合したエンターテイメント作品となっている要因として、分離壁を乗り越えたり、追手から逃れようと街中を駆けるシーンなどバクリのアクション・シーンについて岡さんが絶賛すると、「次は『スパイダーマン』とか『スーパーマン』いいですね(笑)」とアクション俳優への意欲ものぞかせ、「いろんな役に挑戦してみたいのでオープンですよ。今回もトレーナーと一緒にトレーニングしましたが、それでも危険なシーンはプロデューサーはやらせてもらえなかった。壁を登るシーンも準備していたけれど、途中までしかのぼれず、あとはスタントに任せなければいけなかった。あれはサーカスの団員しかできないですね」と答えた。

そして厳しい撮影をともにしたアブ・アサド監督についてバクリは「エンターテイメントとアートの双方があるのが監督の素晴らしいところ。より多くの観客に観てもらうために映画には両方の要素が必要だと思う。この『オマールの壁』は、パレスチナでは9歳や10歳の子供も知っているくらい知られている作品。そんなことは他の作品ではありえません」と賞賛を寄せた。

そして厳しい撮影をともにしたアブ・アサド監督についてバクリは「エンターテイメントとアートの双方があるのが監督の素晴らしいところ。より多くの観客に観てもらうために映画には両方の要素が必要だと思う。この『オマールの壁』は、パレスチナでは9歳や10歳の子供も知っているくらい知られている作品。そんなことは他の作品ではありえません」と賞賛を寄せた。

岡さんの「占領の暴力を象徴的に描いている。何度も繰り返し観ると、監督が込めた意味が見えてくる。占領下をしらない私たちもその痛みを知ることができた」という分析にも、「アブ・アサド監督の細やかなメッセージがあちこちにちりばめられていて、観れば観るほど微妙なニュアンスがみてとれる作品だと思う」と同意。そして「ラストシーンの意味など、観客の解釈にまかせるところが素晴らしいところだと思う」と、観た人それぞれがそれぞれの物語を膨らませられるところが今作の魅力だと強調した。

バクリはトークイベントの最後に「日本の方々とパレスチナの人々は親切で暖かくて寛容、という共通点がある」と目を輝かせた。

【プロフィール】

■ アダム・バクリ(オマール役)

■ アダム・バクリ(オマール役)

1988年、イスラエル・ヤッファ生まれのパレスチナ人。父親は俳優で映画監督のモハマッド・バクリ。二人の兄とも俳優だったため、自然に俳優の道を志すようになる。テルアヴィヴ大学で英語と演劇を専攻。その後、ニューヨークのリー・ストラスバーグ劇場研究所で演技のメソッドを学ぶ。研究所の卒業式の翌日に、本作のキャスティング・ディレクターにオーディション・テープを送り、イスラエルで演技テストを幾度も経たのちに合格した。本作が長編映画デビューとなる。現在はニューヨークを拠点に活動中。第一次世界大戦のアゼルバイジャンを舞台にしたアジフ・カパディア監督の新作『Ali and Nino』(2016年)で、キリスト教徒の女性と恋に落ちるイスラム系アゼルバイジャン人役で主演を務める。

■ 岡 真理(おか・まり)

1960年、東京生まれ。現代アラブ文学研究者。東京外国語大学アラビア語科でアラビア語を学ぶ。在学中に、パレスチナ人作家ガッサーン・カナファーニーの作品を読み、「パレスチナ問題」に出会い、以来、パレスチナに関わり続ける。パレスチナ難民をはじめ、種々の構造のなかでサバルタン化される者たちの生きられた経験を描いた文学作品を通して、パレスチナ問題や第三世界の女性たちの問題を現代世界に生きる人間の思想的課題として考察する。著書に『アラブ祈りとしての文学』(みすず書房、2008年)、『棗椰子の木陰で 第三世界フェミニズムと文学の力』(青土社、2006年)ほか。近年は学生・市民有志による朗読集団「国境なき朗読者」を主宰、朗読劇「The Message from Gaza ~ガザ希望のメッセージ~」の脚本、演出を担当、「文学」の力と「肉声」がはらみもつ可能性を実践的に追究。

1960年、東京生まれ。現代アラブ文学研究者。東京外国語大学アラビア語科でアラビア語を学ぶ。在学中に、パレスチナ人作家ガッサーン・カナファーニーの作品を読み、「パレスチナ問題」に出会い、以来、パレスチナに関わり続ける。パレスチナ難民をはじめ、種々の構造のなかでサバルタン化される者たちの生きられた経験を描いた文学作品を通して、パレスチナ問題や第三世界の女性たちの問題を現代世界に生きる人間の思想的課題として考察する。著書に『アラブ祈りとしての文学』(みすず書房、2008年)、『棗椰子の木陰で 第三世界フェミニズムと文学の力』(青土社、2006年)ほか。近年は学生・市民有志による朗読集団「国境なき朗読者」を主宰、朗読劇「The Message from Gaza ~ガザ希望のメッセージ~」の脚本、演出を担当、「文学」の力と「肉声」がはらみもつ可能性を実践的に追究。

★参考サイト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/c/20111003201815.html

【作品紹介】

一生囚われの身になるか、裏切者として生きるか―1人の青年のぎりぎりの選択。

パレスチナの今を生き抜く若者たちの青春を鮮烈に描いた衝撃作。

分離壁で囲まれたパレスチナの今を生き抜く若者たちの日々を、切実に、サスペンスフルに描いた本作は、カンヌ国際映画祭をはじめ、多数の映画祭で絶賛され、2度目のアカデミー賞外国語映画賞ノミネート(パレスチナ代表)となった。スタッフは全てパレスチナ人、撮影も全てパレスチナで行われ、100%パレスチナの資本によって製作されている。

分離壁で囲まれたパレスチナの今を生き抜く若者たちの日々を、切実に、サスペンスフルに描いた本作は、カンヌ国際映画祭をはじめ、多数の映画祭で絶賛され、2度目のアカデミー賞外国語映画賞ノミネート(パレスチナ代表)となった。スタッフは全てパレスチナ人、撮影も全てパレスチナで行われ、100%パレスチナの資本によって製作されている。

◆ストーリー

思慮深く真面目なパン職人のオマールは、監視塔からの銃弾を避けながら分離壁をよじのぼっては、壁の向こう側に住む恋人ナディアのもとに通っていた。長く占領状態が続くパレスチナでは、人権も自由もない。オマールはこんな毎日を変えようと仲間と共に立ち上がったが、イスラエル兵殺害容疑で捕えられてしまう。イスラエルの秘密警察より拷問を受け、一生囚われの身になるか仲間を裏切ってスパイになるかの選択を迫られるが…。

思慮深く真面目なパン職人のオマールは、監視塔からの銃弾を避けながら分離壁をよじのぼっては、壁の向こう側に住む恋人ナディアのもとに通っていた。長く占領状態が続くパレスチナでは、人権も自由もない。オマールはこんな毎日を変えようと仲間と共に立ち上がったが、イスラエル兵殺害容疑で捕えられてしまう。イスラエルの秘密警察より拷問を受け、一生囚われの身になるか仲間を裏切ってスパイになるかの選択を迫られるが…。

◆作品情報

映画『オマールの壁』 ※『オマール、最後の選択』より改題

(2013年/パレスチナ/97分/アラビア語・ヘブライ語/カラー/原題:OMAR)

監督・脚本・製作:ハニ・アブ・アサド(『パラダイス・ナウ』)

出演:アダム・バクリ、ワリード・ズエイター、リーム・リューバニ ほか

配給・宣伝:アップリンク

2016年4月16日(土)~角川シネマ新宿、渋谷アップリンク、5月7日(土)~テアトル梅田、順次~京都シネマ、元町映画館 ほか全国順次公開

★【シネルフレ映画レビュー】は こちら

★【公式サイト】http://www.uplink.co.jp/omar/

★【公式Twitter】https://twitter.com/OmarMovieJP

★【公式Facebook】https://www.facebook.com/omarmovie.jp

『ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2015』で選ばれた4人の監督インタビュー

『ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2015』で選ばれた4人の監督インタビュー 上の写真左から、

上の写真左から、  藤井:

藤井: ふくだ:

ふくだ: 堀江:

堀江: ふくだ:

ふくだ: 佐藤:

佐藤: 堀江:

堀江:

1980年京都府生まれ。大阪芸術大学映像学科卒業後、商業映画の制作に携わり、現在はCM制作会社に勤務する。その傍ら自主映画を制作し、「COIN LAUNDRY」(2013)、「はちきれそうだ」(2014)が、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアや福岡インディペンデント映画祭、したまちコメディ映画祭、アシアナ国際短編映画祭、ジャパンフィルムフェスティバルなど国内外の多数の映画祭で上映される。

1980年京都府生まれ。大阪芸術大学映像学科卒業後、商業映画の制作に携わり、現在はCM制作会社に勤務する。その傍ら自主映画を制作し、「COIN LAUNDRY」(2013)、「はちきれそうだ」(2014)が、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアや福岡インディペンデント映画祭、したまちコメディ映画祭、アシアナ国際短編映画祭、ジャパンフィルムフェスティバルなど国内外の多数の映画祭で上映される。 出演:ソニン、板尾創路、山中 崇、襄ジョンミョン、山田キヌヲ

出演:ソニン、板尾創路、山中 崇、襄ジョンミョン、山田キヌヲ 1991年大阪府生まれ。日本映画学校で映画を学ぶ。監督、脚本を務めた卒業制作「グッバイ・マーザー」(2013)がゆうばり国際映画祭2014、第六回下北沢映画祭、湖畔の映画祭に入選。CM制作会社を退社後、フリーランスに。2015年、内田英治監督のオムニバス映画「家族ごっこ」(2015)の一篇「貧乳クラブ」の脚本を執筆し、劇場公開される。目標は、カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲ること!

1991年大阪府生まれ。日本映画学校で映画を学ぶ。監督、脚本を務めた卒業制作「グッバイ・マーザー」(2013)がゆうばり国際映画祭2014、第六回下北沢映画祭、湖畔の映画祭に入選。CM制作会社を退社後、フリーランスに。2015年、内田英治監督のオムニバス映画「家族ごっこ」(2015)の一篇「貧乳クラブ」の脚本を執筆し、劇場公開される。目標は、カンヌ国際映画祭でパルムドールを獲ること!

1988

1988

1989年秋田県生まれ。2012年よりニューシネマワークショップ 映画クリエイターコースを受講、「舞い散る夜」(2012)、「ぶらざぁ」(2013)を監督。その後ニューシネマワークショップ制作部に所属し、初の長編監督作品「ガンバレとかうるせぇ」(2014)が、ぴあフィルムフェスティバル PFFアワード2014で映画ファン賞と観客賞を受賞、第19回釜山国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされるなど、国内外の様々な映画祭で高く評価される。

1989年秋田県生まれ。2012年よりニューシネマワークショップ 映画クリエイターコースを受講、「舞い散る夜」(2012)、「ぶらざぁ」(2013)を監督。その後ニューシネマワークショップ制作部に所属し、初の長編監督作品「ガンバレとかうるせぇ」(2014)が、ぴあフィルムフェスティバル PFFアワード2014で映画ファン賞と観客賞を受賞、第19回釜山国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされるなど、国内外の様々な映画祭で高く評価される。

★ラッシュ段階で見てナデリ監督が衝撃を受けた映画『シェル・コレクター』

★ラッシュ段階で見てナデリ監督が衝撃を受けた映画『シェル・コレクター』 坪田:

坪田: 坪田:

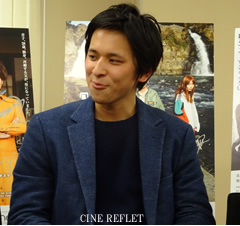

坪田: 盲目の貝類学者を演じるのはリリー・フランキー。本作が実に15年ぶりの単独主演作となる。

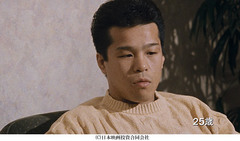

盲目の貝類学者を演じるのはリリー・フランキー。本作が実に15年ぶりの単独主演作となる。 ボクサー辰吉丈一郎を20年間追いかけたドキュメンタリーの労作『ジョーのあした』を撮った阪本順治監督と、辰吉の会見風景

ボクサー辰吉丈一郎を20年間追いかけたドキュメンタリーの労作『ジョーのあした』を撮った阪本順治監督と、辰吉の会見風景

『A Film About Coffee』京都公開記念イベント「珈琲マルシェ」開催決定!

『A Film About Coffee』京都公開記念イベント「珈琲マルシェ」開催決定! 会場となる元・立誠シネマは小学校を改築した場所です。3階の立誠シネマプロジェクトでは、20日限定で、映画『A Film About Coffee』を1日4回上映します。ノスタルジックな雰囲気の中、映画とコーヒーを片手に休日のひと時をお楽しみください。飲みくらべチケットをお買い求めのお客様には、嬉しい特典も。

会場となる元・立誠シネマは小学校を改築した場所です。3階の立誠シネマプロジェクトでは、20日限定で、映画『A Film About Coffee』を1日4回上映します。ノスタルジックな雰囲気の中、映画とコーヒーを片手に休日のひと時をお楽しみください。飲みくらべチケットをお買い求めのお客様には、嬉しい特典も。

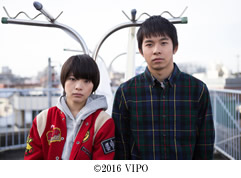

生き物を飼うことの大変さと喜びと。『猫なんかよんでもこない。』インタビュー

生き物を飼うことの大変さと喜びと。『猫なんかよんでもこない。』インタビュー

――― 飼い猫がこの映画を見てとても喜んでいたのですが、猫をこのようにリラックスして撮る秘訣は?

――― 飼い猫がこの映画を見てとても喜んでいたのですが、猫をこのようにリラックスして撮る秘訣は? 杉作先生:

杉作先生: 山本監督:

山本監督: