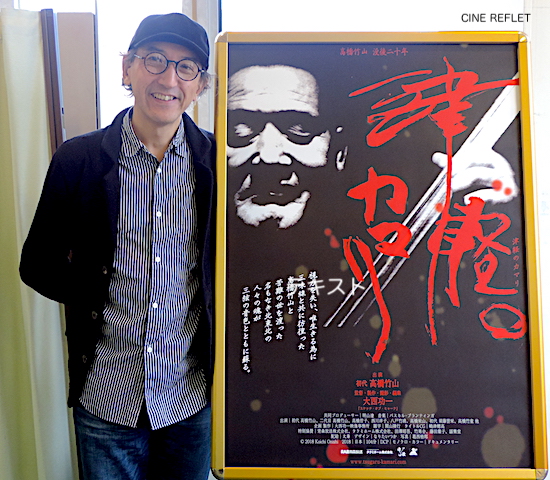

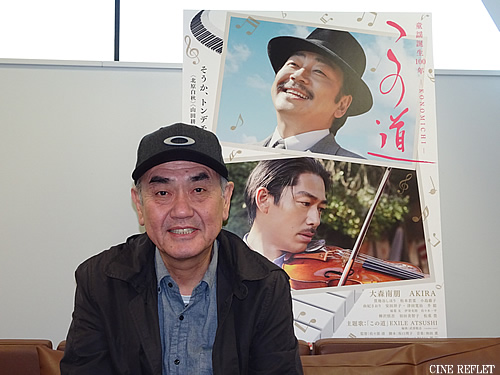

『この道』佐々部清監督インタビュー

(2018年12月25日(火)大阪にて)

童謡誕生100年――

童謡誕生100年――

子供のような無邪気さでリズミカルな詩歌を作り続けた北原白秋の人物像と、

山田耕筰とのゴールデンコンビ結成秘話に迫る感動作

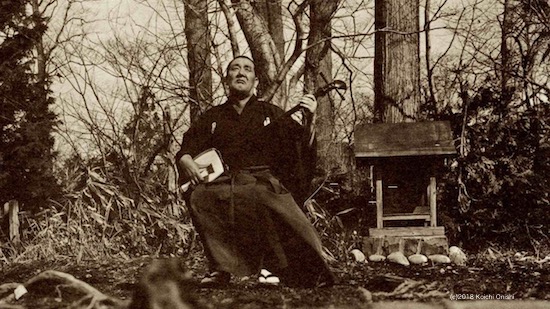

誰もが口ずさめる童謡、幼き頃の郷愁を掻き立てる詩歌に心和ませ、優しい気持ちにしてくれる。その多くは自由奔放な詩人・北原白秋の詩に、日本に初めて西洋音楽をもたらした音楽家の山田耕筰が曲を付けたものである。このゴールデンコンビによる歌は、童謡のみならず、校歌や社歌、そして、戦争へと突き進む国威高揚のための歌に至るまで実に幅広い。本作は、若い頃から次々と詩集や歌集を発表し文壇を賑わせた北原白秋の意外過ぎる人物像や、その豊かな才能が発揮される瞬間に焦点をあてた、魅力あふれる感動のヒューマンドラマである。

学校の音楽教室では教えてくれない北原白秋の人物像は、裕福な商家出身が倒産没落、隣家の美人妻との不倫の果て姦通罪で捕縛され、その後も結婚離婚を繰り返したり、泥酔しては喧嘩したりの自由奔放ぶり。3人目の妻との間に二人の子供を授かってようやく落ち着くが、関東大震災で被災し、山田耕筰との出会いから童謡の作詞を手掛けるようになる。小林一茶のように大の子供好きで、子供をあやす時に使う擬音を用いる詩は、リズミカルで唯一無二のもの。当時の文豪たちをも魅了する才能の持ち主だったようだ。

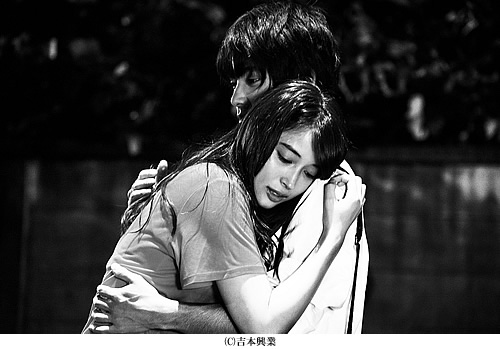

そんな北原白秋を、時代の変化を感じさせながら人間味たっぷりに描いた佐々部清監督。主役の大森南朋の個性をそのまま白秋に置き換えたという演出は、子供のようなおおらかさと無邪気さに男の色気が入り混じる、放っておけない愛すべき人物として魅了する。そんな白秋とドイツ留学経験のあるエリートの山田耕筰との対比がまた面白い。初対面での他愛ないケンカから始まる二人の関係性は、二人とも品行方正のイメージだが、実はやんちゃな熱血タイプだったようで、その人物像の膨らませ方にも佐々部監督の遊び心が感じられる。

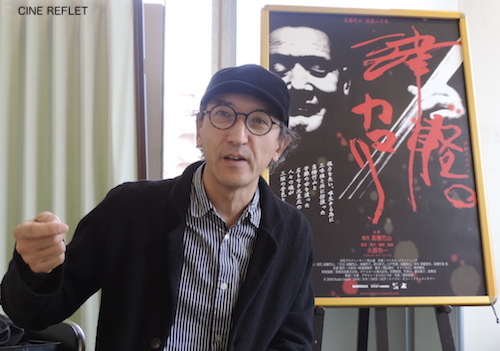

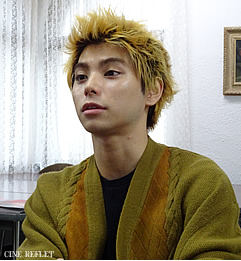

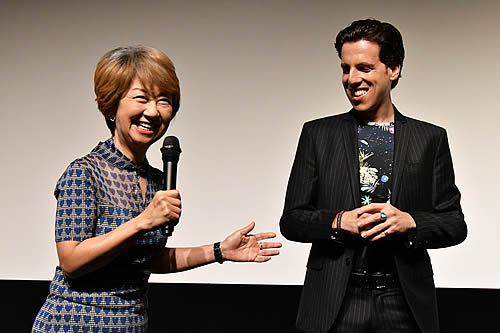

「現代社会にも何かしらリンクするような作品作りをしたい」という佐々部清監督に、1月11日(金)の公開を前にお話しを伺う機会があり、下記はその詳細を紹介しています。大森南朋演じる北原白秋と共に、山田耕筰を演じたEXILEのAKIRAの熱演にも注目してご覧頂きたい作品です。

「現代社会にも何かしらリンクするような作品作りをしたい」という佐々部清監督に、1月11日(金)の公開を前にお話しを伺う機会があり、下記はその詳細を紹介しています。大森南朋演じる北原白秋と共に、山田耕筰を演じたEXILEのAKIRAの熱演にも注目してご覧頂きたい作品です。

(河田 真喜子)

――本作製作のキッカケは?

生まれてから亡くなるまでを描くような偉人伝には興味を持てなかったのですが、以前ご一緒する機会があったミロシュ・フォアマン監督から伺っていた『アマデウス』のように実在の人物像を転がせるのなら、エンタメとしてクスクス笑えて感動できる作品にできるのではないかと思ました。童謡誕生100年ということで、幸いEXILEのHGH BROW CINEMAが製作について下さったので、本格的に本作りに入ることができたのです。

【北原白秋の人物像について】

――リズミカルな詩の原点は子供をあやす女性の影響が大きい?

白秋は奥さんが嫉妬するほど子供好きだったのは事実です。自然児というか、女性から見て可愛らしいチャーミングな、それでいて色っぽい白秋にしたら、あのような詩が生まれたことをより理解して頂けるのではないかと思い、実話とフィクションを織り交ぜながら描いてみました。

――人物像を膨らませるポイントは?

ずっと商業映画を撮ってきたのですが、商業映画を撮りながらもどこかでリアルがいいと思っていました。ですから『東京難民』ではドキュメンタリーみたいな映画にしたいと思って撮りました。エンタメでクスっと笑わせるにはリアリティを重ねた方がいいと思うので、リアルとフィクションを丁度いい具合に盛り込めればと思っていたところ、今回、坂口理子さんという素敵な脚本家が、北原白秋の詩と山田耕筰の曲をリンクさせながら、私がやりたい世界観の話をうまく重ねてくれました。

――錚々たる近代文学の文豪たちが登場しますが?

北原白秋の弟子三羽烏は室生犀星、大手拓次、萩原朔太郎でして、高村光太郎はちょっと後輩で、石川啄木は喧嘩する相手だったようです。与謝野鉄幹・晶子夫妻のように支援してくれる先輩方もいて、皆が白秋の人柄よりも才能に惹かれていたように思います。そうでなきゃ、昼間っから酒飲んで、姦通罪で捕まって、やっと出て来たかと思えば「結婚します!」、なんて言う奴を誰も応援しませんよ(笑)。

――北原白秋の人望がうかがい知れるところですね?

でも、そうした文学者の名前を聞いてピンと来ない人も多く、そのように受け止めて下さるのはある年齢以上の方々ばかりなんです。若い人の中では「聞いたことはあるけど…」という感じですよ(笑)。

――大森南朋のキャスティングは?

大森南朋君については、一緒に仕事するのは今回が初めてだったのですが、いろいろ調べてみると、何となく“やんちゃ”そうで色っぽい俳優だなと感じました。彼を初めて認識したのは廣木隆一監督の『ヴァイブレータ』で、寺島しのぶさんが凄く評価されましたが、私は「彼女の受けを全部やれている大森君が素晴らしい!」と当時のブログに書いた程でした。それ以来、彼の名前を聞く度に一緒に仕事してみたいと思っていたのです。やんちゃそうで色っぽくお酒も飲めそうなところを白秋に活かせればと、脚本を大森君に近づけるようにしました。

【山田耕筰について】

――白秋が山田耕筰と初めて出会った時に喧嘩したのは事実?

あれは創作です(笑)。地味な作品なので、どこかはじけるシーンがあってもいいかなと思っていたところ、脚本家がうまく喧嘩のシーンを創ってくれました。「殺陣師は誰にしましょう?」と言われ、「はあ?」、任侠映画じゃあるまいし血みどろになる必要はないと。本ばかり読んで育った文学者と洋行帰りの音楽家の喧嘩ですから、台所にある野菜を投げ合うところから喧嘩が始まればいいかなと思って、二人に任せてみました。するといつの間にかAKIRA君がネギを持ってましてね~(笑)。

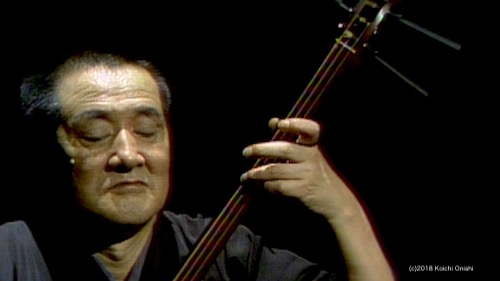

――山田耕筰の人物像とEXILEのAKIRAについては?

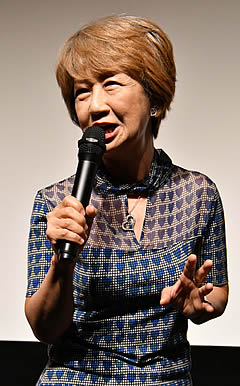

山田耕筰について調べてみると、オーケストラの女性と恋仲になったり、白秋と同じく3回妻を変えたりと、かなりやんちゃなお方だったようですが、それを真っ直ぐで男気のあるAKIRA君に合わせて、白秋とは対照的な真面目な人物として描きました。バイオリンをあそこまで弾くには1年はかかるのを、ピアノの演奏や体力の要る指揮などを1か月あまりで習得できるとは、さすがはAKIRA君です。普段からの鍛え方が違いますね。彼が一番緊張したのは、由紀さおりさんと安田祥子さんの前で「からたちの花」を指揮した時だったようです。なんせあの至近距離ですからね~(笑)。

――今回特殊メイクにも挑んでいますね?

――今回特殊メイクにも挑んでいますね?

70歳の山田耕筰の役は、最初は同年齢の俳優さんにお願いするつもりだったのです。ところが、AKIRA君が「僕じゃダメなんですか? 出来れば自分がやりたい」と言うもんだから、それならと特殊メイクに挑んでもらいました。ずっと立ったまま両手を上げて指揮するのは本当に大変な作業で、70代の俳優さんでは務まらなかったと思います。

【映画製作を決めるポイントについて】

――映画を撮ろうと決めるポイントは?

作品の中にどこか今の社会を照らし出せるものがあるかどうか――本作は明治・大正、そして昭和初期のお話ですが、関東大震災の後、がれきの中で山田耕筰と北原白秋が手を取り合って、「曲で人々を勇気付けられるのではないか」というシーンがあります。平成の時代、多くの災害が起こりましたが、そんな時すぐに駆け付け勇気付けてくれる人って、音楽やっている人かスポーツやっている人です。あの二人のシーンがどこまで事実か分かりませんが、この映画もしっかりと現代とリンクしているので「やりたい!」と思ったのです。

――ご自身の強い想いが込められているところは?

――ご自身の強い想いが込められているところは?

最後の方で、与謝野晶子が戦争を危惧して「いつまでも自由に作れるといいわね、この国がどこに向かおうとしているのかしら…」と言うセリフがあります。5年前「特定秘密保護法」ができた時、自由に映画が作れなくなるのではないかと危惧して、日本監督協会から反対声明を出しました。本作でそれを声高に叫ぶつもりはないし、政治運動をするつもりもないのですが、私の思いや反戦の立場を反映できる作品作りができればと思っています。

――今までの作品の中では?

『ツレがうつになりまして。』の時は、たて続けに身近な人がうつになって自殺してしまうというショッキングなことがあって、そんな時にあの原作に出会ったのです。うつ病になってしまった人は勿論、それを支えている人々のためにも何か力になればと思って製作しました。今の社会に何らかの形でリンクできて、重いテーマでもマイナスイメージではなく前向きな姿勢で描けるかどうかが、私の映画製作を決めるポイントです。

――『八重子のハミング』の時もそうでしたか?

老々介護を扱った『八重子のハミング』の時は、映画会社はどこも地味な企画だと製作費を出してくれなかったので、自分で製作費を集めて撮りました。誰しもがこれから先直面する老人問題ですので、映画を観て、問題に向き合い、考えてもらうキッカケになればと――映画にはその力があると思っています。

――時代劇は初めて?

『出口のない海』や『日輪の遺産』は戦時中の物語でしたが、明治・大正という時代劇は初めてです。そのために今回は、いつも東京で撮っているスタッフではなく、京都撮影所のスタッフで撮りました。撮影・照明はもちろん美術も衣装もメイクも結髪もロケ場所もすべてスタッフにお任せして、職人としての巧みさを作品に活かしました。空いた時間にも素早くセット造りや撤収と、それはそれは見事な仕事ぶりでした。

――今の日本映画について思うことは?

――今の日本映画について思うことは?

どんな映画があってもいいと思っています。ただ、メジャー系の映画会社が売れ筋を狙う一様の傾向にあるのはちょっと寂しいなと、一方、賞狙いの映画は貧しくて暗い心の闇を鋭利に描くことが芸術映画みたいに思っているようなところがあります。私はその隙間を埋める“隙間産業監督”なんてね、ウチのスタッフに言われていますが(笑)。私が中学・高校生の頃には、例えば「ルキノ・ヴィスコンティの『家族の肖像』が観たい!」というように明確な目的意識を持って映画館へ行っていました。その頃の日本映画は『スター・ウォーズ』みたいな大ヒット映画の亜流ばかりかというとそうではなく、『恍惚の人』(東宝)や『花いちもんめ』(東映)という老人問題を扱った名作も作られていたのです。もっとメジャー系の映画会社が多様な映画作りをしてほしいと思っています。

『この道』

(2019年 日本 1時間45分)

■監督:佐々部 清

■出演:大森南朋、AKIRA、貫地谷しほり、松本若菜、小島藤子、由紀さおり、安田祥子、津田寛治、升 毅、柳沢慎吾、羽田美智子、松重 豊

■脚本:坂口理子 音楽:和田 薫 主題歌:「この道」EXILE ATSUSHI

■配給:HGH BROW CINEMA ©2019 映画「この道」製作委員会

■公式サイト: https://konomichi-movie.jp/

■2019年1月11日(金)~TOHOシネマズ梅田 他全国ロードショー