| 原題 | The Post |

|---|---|

| 制作年・国 | 2017 |

| 上映時間 | 1時間56分 |

| 監督 | スティーブン・スピルバーグ |

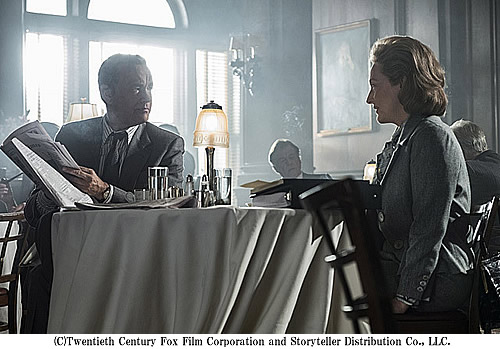

| 出演 | メリル・ストリープ(『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』『8月の家族たち』)、トム・ハンクス(『ハドソン川の奇跡』『インフェルノ』) |

| 公開日、上映劇場 | 2018年3月30日(金)~全国ロードショー |

~報道の自由を貫いたジャーナリスト魂を謳い上げる~

23年前までぼくは全国紙の新聞記者でした。ゆめゆめ敏腕記者ではなかったです。所属した部署も京都支局、科学部、文化部と「本流」から外れ、「傍流」を歩んできました。「本流」というのは東京本社なら政治部とか国際部、大阪本社なら社会部です。まぁ、それでも時々、特ダネをモノにしていました。正直、めちゃめちゃ気分がよかった! といっても、時の政権を揺り動かすような〈超スクープ〉を放ったことは皆無です。

本作『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』で扱われた「ネタ」は、ベトナム戦争に関するアメリカ政府の欺瞞や嘘が記された極めて重要な情報。ベトナム戦争が泥沼化し、勝つ見込みがないのに、政府は勝ち進んでいると発表していました。それも4代の大統領が踏襲していたのです。その発表を信じ、どれだけ多くの若者がはるか彼方のインドシナの地で命を奪われたことか。これは国民に対する裏切り以外の何ものでもありません。日本でも戦時中はそうでしたね。

本作『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』で扱われた「ネタ」は、ベトナム戦争に関するアメリカ政府の欺瞞や嘘が記された極めて重要な情報。ベトナム戦争が泥沼化し、勝つ見込みがないのに、政府は勝ち進んでいると発表していました。それも4代の大統領が踏襲していたのです。その発表を信じ、どれだけ多くの若者がはるか彼方のインドシナの地で命を奪われたことか。これは国民に対する裏切り以外の何ものでもありません。日本でも戦時中はそうでしたね。

ニクソン政権(共和党)下の1971年3月、その極秘文書を入手し、特報したのがニューヨーク・タイムズ紙でした。アメリカを代表する高級日刊紙とはいえ、発行部数は103万部しかありません。名前は通っているものの、全国紙ではなく、あくまでもニューヨーク地域の地方紙。日本での新聞の部数は公称でY紙が約870万部、A紙が約610万部、M紙が約290万部といったように格段に異なります。しかしニューヨーク・タイムズ紙はそれでも、記事の信憑性に定評があり、世界的にもクォリティー・ペーパーの地位を保っています。

映画はてっきりニューヨーク・タイムズ紙の話になると思っていたのですが、あろうことか、抜かれたワシントン・ポスト紙に焦点が当てられていました。原題は『The Post』。なるほど、ワシントン・ポスト紙のドラマであることが暗示されていたわけです。この新聞は名前のごとく、首都ワシントンに本社を置く有力地方紙。発行部数は約66万部と少ない。

映画はてっきりニューヨーク・タイムズ紙の話になると思っていたのですが、あろうことか、抜かれたワシントン・ポスト紙に焦点が当てられていました。原題は『The Post』。なるほど、ワシントン・ポスト紙のドラマであることが暗示されていたわけです。この新聞は名前のごとく、首都ワシントンに本社を置く有力地方紙。発行部数は約66万部と少ない。

スティーヴン・スピルバーグ監督がこの新聞社を主舞台にしたのは、2つの要素が大きく影響していたと思われます。1つ目は社主キャサリン・グラハムがメディア業界では全米初の女性であったこと。2つ目が事業拡大を図り、株式を公開する直前であったこと。一介の専業主婦だったキャサリンが夫の自殺後、社主になり、新聞社の存亡に関わる英断を下さざるを得なくなった点が非常にドラマチックでした。

他紙に抜かれた場合、社会的にあまり大きな意味がないと判断すると、スルーします。つまり追っかけない。黙殺です。しかしこのケースは絶対に無視できません。かといって、すぐに国防総省の極秘文書を入手できるはずもないし、ニューヨーク・タイムズ紙が3か月間もの調査報道の末にモノにした特ダネとあって、そう簡単に追いかけることもできません。ワシントン・ポスト紙の編集主幹ベン・ブラッドリーの憤り、焦りはいかばかりか。それでも、ウラを取るために何としても文書をゲットせねばなりません。それが某記者の「人脈」によって成就するところが非常にスリリングでした。取材の原点は「人脈」なり!!

他紙に抜かれた場合、社会的にあまり大きな意味がないと判断すると、スルーします。つまり追っかけない。黙殺です。しかしこのケースは絶対に無視できません。かといって、すぐに国防総省の極秘文書を入手できるはずもないし、ニューヨーク・タイムズ紙が3か月間もの調査報道の末にモノにした特ダネとあって、そう簡単に追いかけることもできません。ワシントン・ポスト紙の編集主幹ベン・ブラッドリーの憤り、焦りはいかばかりか。それでも、ウラを取るために何としても文書をゲットせねばなりません。それが某記者の「人脈」によって成就するところが非常にスリリングでした。取材の原点は「人脈」なり!!

映画は経営サイドのキャサリンと編集サイドのベンの「攻防」が軸となり、加速度的に結末へと突き進んでいきます。日本の場合、NHK以外の放送局と新聞社は民間会社です。アメリカではすべてそう。だから投資家と広告主の目が気になり、経営が最優先されます。ニューヨーク・タイムズ紙が「国家の安全保障に関わる情報を漏らした」との理由で記事差し止めを求める命令を政府から連邦裁判所に出される中で、二番手のワシントン・ポスト紙が公表するとなると、どうなるのか――?

私事ですが、もう時効なので書かせてもらいます。医学・医療を担当していた科学部記者の時代、大阪で日本癌学会が開催されました。東京大学のグループに取材し、ディーゼルの排ガスが肺ガンを誘発するというデータを記事にまとめました。今日では当たり前のことですが、当時、それを科学的に立証したデータがなく、その記事は一面に載る予定でした。ところがどこで聞きつけたのか、広告局の偉いさんが飛んで来て、「この記事は出さないでくれ」と。なんでや? 某自動車会社のディーゼル車の広告が同じ紙面に載るからです。結局、その記事は後日、科学面で大きくもない、小さくもない、そこそこの扱いで掲載されました。

私事ですが、もう時効なので書かせてもらいます。医学・医療を担当していた科学部記者の時代、大阪で日本癌学会が開催されました。東京大学のグループに取材し、ディーゼルの排ガスが肺ガンを誘発するというデータを記事にまとめました。今日では当たり前のことですが、当時、それを科学的に立証したデータがなく、その記事は一面に載る予定でした。ところがどこで聞きつけたのか、広告局の偉いさんが飛んで来て、「この記事は出さないでくれ」と。なんでや? 某自動車会社のディーゼル車の広告が同じ紙面に載るからです。結局、その記事は後日、科学面で大きくもない、小さくもない、そこそこの扱いで掲載されました。

「社会の公器」といわれる新聞ですが、所詮は商業主義に毒されているのだと痛感しました。本来、編集権は独立しており、いかなる理由であれ、侵してはならないものです。でも現実はそうではありません。スポンサーにとって都合の悪い記事は載せられないのです。古巣新聞社ではその後、経営力によって編集権が侵害された事案がありました(週刊誌で大きく書かれました!)。この映画では国家・政権にとって極めて不都合な事実で、法的な処罰も検討されているのだから、かなり慎重にならざるを得ません。

結果的にキャサリンの英断が社の評価を高めることになり、「ペンの力」の強さが改めて浮き彫りにされました。「報道の自由」が何にも増して大切だと認めた最高裁判所の判決は極めて妥当なもので、そこにはジャーナリズムの根幹は権力を監視するという理念が高らかに謳い上げられていました。判決文が読まれるラストシーン、ぼくは涙なくして観ることができませんでした。

結果的にキャサリンの英断が社の評価を高めることになり、「ペンの力」の強さが改めて浮き彫りにされました。「報道の自由」が何にも増して大切だと認めた最高裁判所の判決は極めて妥当なもので、そこにはジャーナリズムの根幹は権力を監視するという理念が高らかに謳い上げられていました。判決文が読まれるラストシーン、ぼくは涙なくして観ることができませんでした。

翻って今日のアメリカ。トランプ大統領は自分にとって都合の悪いニュースは「フェイク(ウソ)・ニュース」と切り捨て、リベラルなメディアを敵視する姿勢を強めています。そんなトランプ政権への当てつけとして本作が製作されたのは明らかです。日本でも、よく似たケースが起きています。国家の安全を求める上で国民が不在であってはならないと思います。それをチェックするのがメディアです。

現在、何となくニクソンの時代と空気感が似通っています。だからこそ本作は今、観るべき映画だと思います。というか、今、作ったことに大いに意味があるのです。蛇足ですが、ウォーターゲイト事件(民主党本部ビルでの盗聴事件)へとつながるエンディングが効いていました。さらに蛇足ですが、キャサリン役のメリル・ストリープ、ベン役のトム・ハンクスの熱演に拍手を送りたいです!

現在、何となくニクソンの時代と空気感が似通っています。だからこそ本作は今、観るべき映画だと思います。というか、今、作ったことに大いに意味があるのです。蛇足ですが、ウォーターゲイト事件(民主党本部ビルでの盗聴事件)へとつながるエンディングが効いていました。さらに蛇足ですが、キャサリン役のメリル・ストリープ、ベン役のトム・ハンクスの熱演に拍手を送りたいです!

武部 好伸(エッセイスト)

公式サイト⇒ http://pentagonpapers-movie.jp/

(C)Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC