■犬との思い出と颯太のモデル、太田快作さん

■林遣都、中川大志の役へのアプローチは?

■リアリティを求める俳優と、試行錯誤を重ねた現場

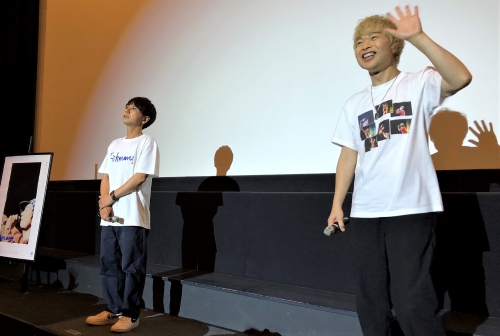

2021年7月10日(土) 会場:梅田ブルク7

ゲスト: 茂木欣一(FISHMANS・リーダー)、手嶋悠貴監督

梅田ブルク7他にて絶賛公開中の『映画:フィッシュマンズ』の公開記念舞台挨拶が、7月10日、大阪・梅田ブルク7で行われ、FISHMANS・リーダーの茂木欣一、監督を努めた手嶋悠貴が登壇した。(以下敬称略)

満席の会場から溢れんばかりの拍手に迎えられた茂木は、「ありがたいことに満席にもなって、本当に胸がいっぱいです。今日はこの会場に来てくださってありがとうございます。」と挨拶した。

大阪の印象を尋ねられた茂木は、「東京スカパラダイスオーケストラでは何度も大阪へは来てますが、2019年9月の” OTODAMA'18-'19~音泉魂~”がFISHMANSとしては、お客さんと直に触れ合った最新のライブでした。ライブ会場にいたよ~って方いますか?」と尋ねると、客席から多くの方の手が上がった。「あの記憶が鮮明にまだ残っているので、大阪の皆さんと会えてすごく嬉しいです。」

大阪の印象を尋ねられた茂木は、「東京スカパラダイスオーケストラでは何度も大阪へは来てますが、2019年9月の” OTODAMA'18-'19~音泉魂~”がFISHMANSとしては、お客さんと直に触れ合った最新のライブでした。ライブ会場にいたよ~って方いますか?」と尋ねると、客席から多くの方の手が上がった。「あの記憶が鮮明にまだ残っているので、大阪の皆さんと会えてすごく嬉しいです。」

手嶋監督も「もしかしたら映画で使うかもしれないと思い会場でカメラを回していました。」とライブへ参加していたことも明かした。

自身もクラウドファンディングに参加した司会の土井コマキ(FM802 DJ)から、「クラウドファンディングで資金を集めて映画を作るのは、なかなか思い切った決断では」と尋ねられた茂木は、

自身もクラウドファンディングに参加した司会の土井コマキ(FM802 DJ)から、「クラウドファンディングで資金を集めて映画を作るのは、なかなか思い切った決断では」と尋ねられた茂木は、

「ファンの人たちやFISHMANSを気になっている人たち、その期待にこらえられる映画を作ればいいんだなと思った。本当に作りたいFISHMANSの映画を作る事ができるという場所だと思っていたけど、ただどれくらいの資金が集まるのかもわからなかった。それでも本当にたくさんの協力があって、こうして今日を迎えれてただただ嬉しくてしょうがない。ただ、自由にやれるんだという意味では責任もすごく大きかった。監督は製作するにあたってFISHMANSの歴史を、半年ぐらいかけてすべて勉強してくれた。いま一番フィッシュマンズに詳しい人(監督)が関係者へインタビューしているという、その絶対的な信頼関係が、この映画を作る事に関して大きかったですね。」と思いを告げた。

それを受け、どのような映画になって欲しいかと尋ねられた手嶋監督は「僕と同じようにFISHMANSの後追い世代の方たちがいるかもしれないですが、次10年後、20年後にFISHMANSに出会った人たちが「どういうバンドなんだろう?」と思った時に、この映画が残っていれば、また次の世代の人たちもFISHMANSに出会えるんじゃないのかと思って作っていました。」

最後に、手嶋監督は「クラウドファンディンクから約3年、たくさんの皆様にお待たせする形になりましたが、大阪の皆様にも本作を届けることができて感謝しております。」と感謝を述べ、

茂木は「FISHMANSの映画でありつつ、みんなの映画であるように思います。これからもFISHMANSの音が皆さんの生活の中で響いていくような感じで、この映画も響いていったらいいなと感じています。本当に胸がいっぱいです。ありがとうございます。」と締めくくった。

2021年製作/172分/G/日本

監督:手嶋悠貴

企画・製作:坂井利帆

撮影:山本大輔

配給:ACTV JAPAN、イハフィルムズ

(C)THE FISHMANS MOVIE 2021

公式サイト:https://fishmans-movie.com/

(オフィシャル・レポートより)

・2021年6月26日(土)

・グランドシネマサンシャイン 池袋(豊島区東池袋一丁目30➖3キュープラザ池袋)

・【登壇者】 駒井蓮(20)豊川悦司(59)横田真悠(21)中島歩(32)古坂大魔王(47)

ジョナゴールド(20)、横浜聡子監督(43)

大ベストセラー『陽だまりの彼女』の作者である越谷オサムによる同名の青春小説を原作とし、駒井蓮と豊川悦司が父娘役で出演する『いとみち』が公開記念舞台あいさつが、全国公開翌日6月26日(土)に行われました。

9ヶ月間の猛練習の末、津軽三味線の演奏シーンを演じきった主演の駒井蓮(青森県平川市出身)を始め、豊川悦司、横田真悠、中島歩、古坂大魔王(青森市出身)、ジョナゴールド(りんご娘※弘前のダンス&ボーカルユニット)、横浜聡子監督(青森市出身)の7名が登壇しました。

監督、駒井、古坂、ジョナゴールドの4人が生粋の青森県人でもあり、津軽弁トークでわきあいあい。

また、最近起きた「わいは!」(津軽弁で驚いた)な出来事をフリップに書いて発表しました。

<トークリポート>

9ヶ月間の猛練習の末に津軽三味線の演奏シーンに挑んだ駒井は「すごく難しくて、途中でやめてやろうと思ったときもありました。でもなんとか諦めずにできた」と熱演報告。父親役の豊川から「演奏シーンは三味線の熱量がガンガン響いてきた。音楽の力、音色の強さ、それに改めて驚きました」と称賛されると、「照れます。豊川さんは本当のお父さんのように接してくれました」と初共演を喜んでいた。

豊川には津軽弁セリフはないが「あるシーンのセリフで『なまっている!』と思った」と青森出身の駒井がいうと、古坂も「あの豊川悦司ですよ?港区にしかいてはいけないような人です。豊川さんが津軽弁を喋るというのは、トム・クルーズが日本語を喋ることと同じ」となまりのあるセリフに驚き。無意識だったという豊川は「かつて青森弁で芝居をしたことがあり、津軽弁を聞くと当時のことが思い出された。リズム的は好きな方言です」とその理由を推察していた。

横田は「撮影中に駒井さんのご両親がリンゴジュースを差し入れてくれて、それが本当に美味しかった。どこに売っているのかを聞いたら撮影地の近くのスーパーに置いてあったので、すぐに買って自宅に送りました」と嬉しそう。中島は「女性陣の方々が仲良くしてくれて、この撮影は今までの仕事で一番楽しかった。駒井さんは青森時代にリンゴを齧りながら田んぼ道を自転車で走っていたというエピソードを聞かせてくれたり、横田さんは韓国のコスメ事情を教えてくれたりしました」と和気あいあいの撮影を回想。

青森出身の古坂は「幼少期からお笑い芸人を目指していたので、地元でもほとんど標準語で過ごしていました。なので津軽弁での芝居の方法がわからなかった。でもいざやってみたら自然な感じでできたので今後はすべての仕事を津軽弁でやります!僕はウソをつきません!」と謎の宣言で笑わせた。長編映画初出演のジョナゴールドは「普段はメンバーがいて常に4人でいるのが当たり前だったので、一人での現場は心細かった。自分が人見知りであることを初めて知りました」と慣れない環境に照れ笑い。

地元・青森を舞台にするのはこれで4度目の横浜監督は「青森は人も優しく、どこを歩いても面白い。撮影時期もリンゴの季節だったので、どこを切り取っても絵になった。その景色をそのまま飾らず、ナチュラルな形で撮ろうと思った」とこだわりを明かした。

また出演者の一人である黒川芽以からはビデオレターが届いた。「(駒井の)役なのか自分自身なのかわからないくらい頑張る姿を間近で見ていたので、撮影中はずっと応援したい気持ちでいました」と黒川から打ち明けられた駒井は「私が主演とはいえども、皆さんに支えていただいた。それをふと思い出しました」と思わず涙していた。

また「わいはな出来事」(驚いた出来事)について聞かれた駒井は「ライブシーンで演奏する曲が決まったのは撮影の1週間前。撮影中も滞在先のホテルで自主練をしました」と根性報告。その駒井の三味線演奏が「わいはな出来事」という豊川は「駒井さんが素晴らしい!」と再び絶賛していた。

最後に主演の駒井は、念願の全国公開に「素敵な方々と作り上げることのできた作品。青森を舞台にした映画ではありますが、どの故郷にもあるような景色が映っている映画。全国公開を機に大きく広がるように頑張ります」と大ヒットに期待を込めていた。

【ストーリー】

主人公の相馬いとは、津軽三味線が得意な青森・弘前市の高校生。津軽三味線を弾く時に爪にできる糸道に名前の由来を持つ。濃厚な津軽弁訛りにコンプレックスを持ち話すことが苦手で友人も少ないが、芯はじょっぱり(意地っ張り)。一大決心をして津軽メイド珈琲店でのアルバイトをはじめたことをきっかけに、祖母、父、バイト仲間たちに励まされ、16歳のいとは成長していく。

監督・脚本:横浜聡子

原作:越谷オサム『いとみち』(新潮文庫刊)

音楽:渡邊琢磨

エグゼクティブプロデューサー:川村英己

プロデューサー:松村龍一

撮影:柳島克己 美術:布部雅人 塚本周作

照明:根本伸一

録音:岩丸恒 編集:普嶋信一 音響効果:渋谷圭介

スタイリスト:藪野麻矢 ヘアメイク:澤田久美子

助監督:松尾崇 制作担当:大川哲史

協力:青森県弘前市 青森県北津軽郡板柳町 青森県平川市

企画協力:新潮社 制作プロダクション:ドラゴンロケット

宣伝:Lem 配給:アークエンタテインメント

製作:アークエンタテインメント 晶和ホールディング 日誠不動産 RAB青森放送 東奥日報社 ドラゴンロケット

ⓒ 2011 越谷オサム/新潮社 ⓒ2021『いとみち』製作委員会 上映時間:116分

公式サイト:www.itomichi.com

6月25日(金)よりテアトル梅田、イオンシネマシアタス心斎橋、京都シネマ、26日(土)より元町映画館にて公開中!

(オフィシャル・レポートより)

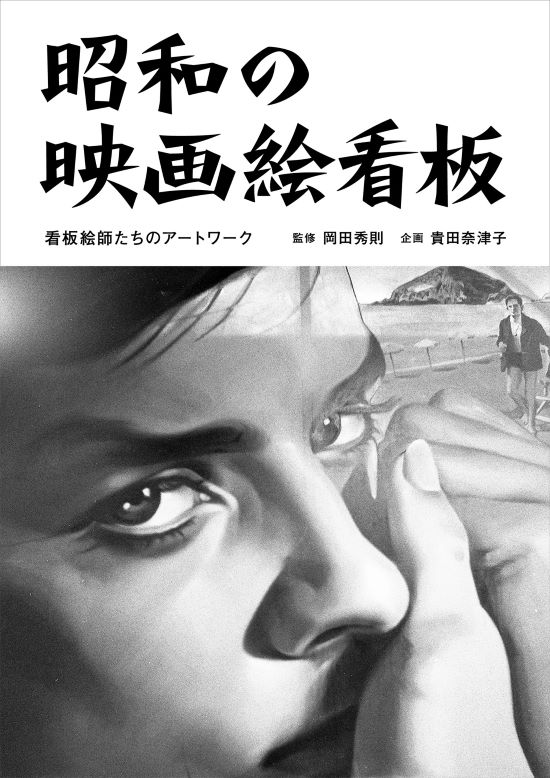

株式会社トゥーヴァージンズ(東京都千代⽥区)は、2021 年 6 ⽉ 16 ⽇(⽔)に、昭和の映画絵看板を作品解説とともに総覧できる『昭和の映画絵看板 〜看板絵師たちのアートワーク〜』を全国の書店にて発売します。

★いまや貴重な写真 1,000 枚の中から、選りすぐりの 300 作品を掲載!

映画全盛期の昭和 30 年代を中⼼に、かつて映画館や劇場街には巨⼤な「⼿描きの絵看板」が掲げられていました。⼀週間ほどで掛け替えられる絵看板は、その華やかさと儚さから「⼀週間の芸術」とも⾔われていましたが、映画があまりにも⽇常的であったためか、現存する記録写真は僅かしかなく貴重な資料となっています。

本書は、⼤阪の通称「ミナミ」と呼ばれる難波、道頓堀、千⽇前周辺で絵看板を⼿がけていた⼯房「不⼆⼯芸」で奇跡的に残されていた貴重なアーカイブから、国内外の名作絵看板写真を紹介! 保存されていた 1,000 枚にものぼる記録写真から、厳選した300 枚を全作品解説つきで掲載。映画絵看板の写真を通して戦後の映画史を展望することができます。

(【シェーン』(1953)スバル座)

★昭和史と映画作品を⼀望できる年表、昭和 35 年の⼤阪・千⽇前のマップなど、多彩なコンテンツが満載!

激動の時代・昭和を、映画史とともに年表化! 社会情勢と映画が相互に影響を与えあっていた戦後から昭和末期の時勢が理解できるだけでなく、⽂化的観点からも当時の⽇本を⼀望できます。ほかにも、かつて看板絵師として活躍していた職⼈へのインタビューや昭和 35 年の⼤阪・千⽇前の「タイムスリップマップ」を収録。映画が最⼤の娯楽であった当時の⼈々の⽣活を、多⾓的な視点から眺めることができます!

(『東京オリンピック』(1965)東宝敷島劇場/敷島シネマ)

★是枝裕和監督の映画ポスター制作でも知られる、葛⻄ 薫⽒がアートディレクションを担当!

本書のアートディレクションは、是枝裕和監督「海よりもまだ深く」の宣伝制作や「サントリーウーロン茶」などの広告制作で知られる、⽇本を代表するアートディレクター・葛⻄ 薫⽒が担当しています。⼈の⽬を惹きつける要素をふんだんに詰め込みデザインされた映画絵看板とは対照的に、その芸術がもっとも引き⽴つように、緻密に整えられたシンプルなデザインが魅⼒の本書。時代を超えたクリエイティブのヒントやアイデアを豊富に得られる⼀冊です。

○第1章 昭和 20 年代の映画看板 1947-1954

『シンデレラ姫』『別離』『硫⻩島の砂』『若草物語』『凸凹海軍の巻』『ジャンヌ・ダーク』など

○第2章 昭和 30 年代の映画看板 ① 1955-1959

『⼗戒』『⽇本誕⽣』『べビイドール』『標⾼ 8125 メートル マナスルに⽴つ』『エデンの東』など

○第3章 昭和 30 年代の映画看板 ② 1960-1964

『太陽がいっぱい』『⻄部に賭ける⼥』『敵は本能寺にあり』『キングコング対ゴジラ』『マイ・フェア・レディ』など

○第4章 昭和 40 年代の映画看板 1965-1972

『東京オリンピック』『メリー・ポピンズ』『パリは燃えているか』『ドリトル先⽣不思議な旅』『⾵と共に去りぬ』など

○第5章 昭和 50 年以降の映画看板 1975-1987

『男はつらいよ 寅次郎⼣焼け⼩焼け』『007/ムーンレイカー』『⾥⾒⼋⽝伝』『スター・ウォーズ』など

《書籍情報》

『昭和の映画絵看板 〜看板絵師たちのアートワーク〜』

監修:岡⽥ 秀則

企画:貴⽥ 奈津⼦

アートディレクター:葛⻄ 薫

発売⽇:2021 年 6 ⽉ 16 ⽇(⽔)

定価:本体価格 2,700 円(+税)

仕様:A5/並製/モノクロ 320P・カラー32P

ページ:352 ページ

ISBN:978-4-908406-62-1

《企画情報》

主に⽇仏間でアーティストのエージェント業務に携わり、広告や出版の仕事が多い。訳書に『フィリップ・ワイズベッカーの郷⼟玩具⼀⼆⽀めぐり』(⻘幻舎)、著書に『絵本のつくりかた〈2〉 ―フランスのアーティスト 10 名が語る創作のすべて』(美術出版社)などがある。

《武部好伸のシネマエッセイ番外編!『昭和の映画絵看板~看板絵師たちのアートワーク~』紹介はこちら》

(オフィシャル・リリースより)

【6月18日(金)実施 オンライントークセッション&サプライズイベント】

■日 時:6月18日(金)

■会 場: Harevutai(東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F)

■登壇者: 山﨑賢人、LiSA、三木孝浩監督(敬称略)

1956年にアメリカで発表されて以来、ハリウッド映画に多大な影響を与え、60年以上経つ今でも色褪せぬ伝説の小説「夏への扉」(著:ロバート・A・ハインライン)が待望の映画化、『夏への扉 ーキミのいる未来へー』が6月25日(金)に公開いたします。

本作の主演を務めるのは、今最も出演作が期待される俳優・山﨑賢人。本作では罠にはめられ、すべてを失いながらも、未来を変えるため30年の時を超える科学者・高倉宗一郎を演じる。共演には、孤独に生きてきた宗一郎が家族のように大切に想う恩人の娘・璃子役に清原果耶、30年後に目覚めた宗一郎の手助けをする人間にそっくりなロボット役には昨年俳優生活25周年を迎えた藤木直人。その他、夏菜、眞島秀和、浜野謙太、田口トモロヲ、高梨 臨、原田泰造といった、多彩な顔ぶれが集結した!本作のメガホンを取ったのは『フォルトゥナの瞳』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』の三木孝浩監督。さらに、そんな本作を彩る主題歌は、LiSAの書き下ろし楽曲「サプライズ」。登場人物の心に寄り添いながら、観る者との架け橋となる。

本作の主演を務めるのは、今最も出演作が期待される俳優・山﨑賢人。本作では罠にはめられ、すべてを失いながらも、未来を変えるため30年の時を超える科学者・高倉宗一郎を演じる。共演には、孤独に生きてきた宗一郎が家族のように大切に想う恩人の娘・璃子役に清原果耶、30年後に目覚めた宗一郎の手助けをする人間にそっくりなロボット役には昨年俳優生活25周年を迎えた藤木直人。その他、夏菜、眞島秀和、浜野謙太、田口トモロヲ、高梨 臨、原田泰造といった、多彩な顔ぶれが集結した!本作のメガホンを取ったのは『フォルトゥナの瞳』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』の三木孝浩監督。さらに、そんな本作を彩る主題歌は、LiSAの書き下ろし楽曲「サプライズ」。登場人物の心に寄り添いながら、観る者との架け橋となる。

この度、本作の公開を記念して、一足先に映画を観たファン達とオンラインでのトークセッションを実施!イベントには主演の山﨑賢人と監督の三木孝浩が登壇し、ファンからの感想や質問に答え、さらに主題歌を担当しているLiSAも登場し、本作のために書きおろした楽曲「サプライズ」を歌唱した。

主演の山﨑は「今日は公開前にまたイベントをすることができて、嬉しく思います!」と挨拶し、三木監督は「2月の公開から延期になってしまいましたが、タイトルの『夏への扉ーキミのいる未来へー』というように、ギリギリ夏前に公開することができて嬉しく思います」といよいよ公開となる本作への想いを語った。

山﨑の映画の初主演作『管制塔』以来、約10年ぶりに今回タッグを組んだ2人ですが、山﨑は「僕のデビュー映画が『管制塔』だったので、その時は右も左もわからない状態でした。思い出に残っていることといえば、三木さんの優しい人柄と北海道の寒さと美味しいご飯ですかね。でも10年経って久々にご一緒させていただくと、その時には気付かなかった三木さんの監督としてのこだわりや良いものを撮り続ける姿勢を見つけることができ、自分も少し大人になったなと思いました」と答えると、三木監督から「おーー賢人くんも大人になったんだね」と驚きと嬉しそうな表情を見せつつ、続けて「今回10年ぶりにお仕事をして、最初の『管制塔』で賢人くんが持つ良い意味での“青臭さ”をまた感じましたね。主演作も経験してきてお芝居の経験値が上がっているなと感じましたが、この作品の撮影時も演出に対して固くならず柔軟に対応してくれたので、そのいい意味での“青臭さ”を失わないでくれているとわかり、すごく嬉しかったです」とコメント。

山﨑の映画の初主演作『管制塔』以来、約10年ぶりに今回タッグを組んだ2人ですが、山﨑は「僕のデビュー映画が『管制塔』だったので、その時は右も左もわからない状態でした。思い出に残っていることといえば、三木さんの優しい人柄と北海道の寒さと美味しいご飯ですかね。でも10年経って久々にご一緒させていただくと、その時には気付かなかった三木さんの監督としてのこだわりや良いものを撮り続ける姿勢を見つけることができ、自分も少し大人になったなと思いました」と答えると、三木監督から「おーー賢人くんも大人になったんだね」と驚きと嬉しそうな表情を見せつつ、続けて「今回10年ぶりにお仕事をして、最初の『管制塔』で賢人くんが持つ良い意味での“青臭さ”をまた感じましたね。主演作も経験してきてお芝居の経験値が上がっているなと感じましたが、この作品の撮影時も演出に対して固くならず柔軟に対応してくれたので、そのいい意味での“青臭さ”を失わないでくれているとわかり、すごく嬉しかったです」とコメント。

そしてここで本作のために書き下ろした楽曲をLiSAが披露。会場で生歌を聴いた山﨑は「最高でしたね!」と興奮気味に話し始め、「未来に向かって頑張ろうというポジティブなメッセージを受け取ることができました。LiSAさんの力強い声が聴けてよかったです!」とコメント。圧巻の歌声で主題歌「サプライズ」を歌い上げたLiSAへどのような想いを込めて曲を作ったか質問すると、「私は出来上がった状態の作品を観てから楽曲を作ったので、映画を観た方へ届くよう意識しました。特に“未来”や“扉”という言葉を大切にしました」と回答。その答えを踏まえ、三木監督は「この曲が入ることでさらに作品のスケールが大きくなったと思いますし、LiSAさんの生歌の伸びやかさに圧巻されました」とコメント。

ここからは3人と映画を一足早く観たファンの方とオンラインでのトークセッションのコーナーへ。あるファンからの「璃子のセリフにある“諦めなければ失敗じゃない”という言葉が自分の夢のために頑張る糧になりました」という感想に対し、山﨑は「素直に嬉しいですね。それこそ“諦めなければ失敗じゃない”という言葉は、この作品で伝えたいなと思っていたメッセージなので、それを感じ取っていただけてよかったです」とコメント。さらに他のファンからは、味わいたい過去の感動した思い出について聞かれ、三木監督は「映画を撮ることが昔からの夢だったのですが、自分が最初に作った映画をお客さんと一緒に映画館で観た時のなんともいえない空気感はまた味わいたいなと思います」と回答。

ここからは3人と映画を一足早く観たファンの方とオンラインでのトークセッションのコーナーへ。あるファンからの「璃子のセリフにある“諦めなければ失敗じゃない”という言葉が自分の夢のために頑張る糧になりました」という感想に対し、山﨑は「素直に嬉しいですね。それこそ“諦めなければ失敗じゃない”という言葉は、この作品で伝えたいなと思っていたメッセージなので、それを感じ取っていただけてよかったです」とコメント。さらに他のファンからは、味わいたい過去の感動した思い出について聞かれ、三木監督は「映画を撮ることが昔からの夢だったのですが、自分が最初に作った映画をお客さんと一緒に映画館で観た時のなんともいえない空気感はまた味わいたいなと思います」と回答。

「実は見終えたお客さんの後ろでひっそり感想を聴いたりもしてました」と照れ臭そうに話し、LiSAも「三木監督と少し似ているのですが、今のご時世ライブ活動が難しいので、ファンのみんなと歌ったり踊ったりできる日々に戻りたいなと思います」とコメント。三木監督のようにファンの感想を聞いたりするかという質問に対し、「今はSNSがあるおかげでファンのみんなから直接感想が送られてくるので、その感想は全部見ています」と回答。2人が話している間も真剣に答えを考えていた山﨑は「過去に感動した思い出はたくさんあります。関わった現場で過ごした時間はもちろん感動しますし、今までの作品に対して全力で向き合っているからこそ、また次も頑張ってその感動を味わいたいと思います。なので僕は過去を振り返りません!」と力強く回答すると、三木監督からも「ぶれないね!」と笑い声がこぼれた。山﨑も「そうですね。今の連続で未来が作られていくので、今を大切にしたいと思います!」とコメントした。

「実は見終えたお客さんの後ろでひっそり感想を聴いたりもしてました」と照れ臭そうに話し、LiSAも「三木監督と少し似ているのですが、今のご時世ライブ活動が難しいので、ファンのみんなと歌ったり踊ったりできる日々に戻りたいなと思います」とコメント。三木監督のようにファンの感想を聞いたりするかという質問に対し、「今はSNSがあるおかげでファンのみんなから直接感想が送られてくるので、その感想は全部見ています」と回答。2人が話している間も真剣に答えを考えていた山﨑は「過去に感動した思い出はたくさんあります。関わった現場で過ごした時間はもちろん感動しますし、今までの作品に対して全力で向き合っているからこそ、また次も頑張ってその感動を味わいたいと思います。なので僕は過去を振り返りません!」と力強く回答すると、三木監督からも「ぶれないね!」と笑い声がこぼれた。山﨑も「そうですね。今の連続で未来が作られていくので、今を大切にしたいと思います!」とコメントした。

最後に山﨑から「公開直前に一足早く作品を観ていただいた方からのポジティブなメッセージを受け取れて嬉しかったですし、今日はLiSAさんの生歌を聴くことができてすごく幸せでした。これから公開にむけて自分自身も気合が入りました。この作品が伝えたかった“どんな状況でも諦めないで前に進んでいく”という想いを感じてほしいですし、その中にある色んな愛を感じてもらいたいです。ラブストーリーな部分も含め、多くの世代に楽しんでもらえる作品ですので、公開まで楽しみにしていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました!」とイベントは終了した。

★「夏への扉ORINGINAL SOUNDTRACK」発売決定情報

2021年6月公開の映画『夏への扉 -キミのいる未来へ-』のオリジナルサウンドトラックの発売が決定!

音楽はアニメ「僕のヒーローアカデミア」、映画「フォルトゥナの瞳」などの林ゆうきが担当し、全30曲が収録予定となっております。

詳しくは、下記ホームページよりご確認ください。

https://anxmusic.lnk.to/yENHKU

<STORY>

将来を期待される科学者の高倉宗一郎は、亡き養父である松下の会社で研究に没頭していた。早くに両親を亡くしずっと孤独だった宗一郎は、自分を慕ってくれる松下の娘・璃子と愛猫ピートを、家族のように大事に思っていた。しかし、研究の完成を目前に控えながら、宗一郎は罠にはめられ、冷凍睡眠させられてしまう。目を覚ますと、そこは30年後の2025年の東京、宗一郎は研究も財産も失い、璃子は謎の死を遂げていたー失って初めて、璃子が自分にとってかけがえのない存在だったと気づく宗一郎。人間にそっくりなロボットの力を借り、30年の間に起こったことを調べ始めた宗一郎は、ある物理学者にたどり着く。驚きの事実を知った宗一郎は、再び1995年へと時を超える。ただ、璃子を救うためにー

■出演:山﨑賢人、清原果耶、藤木直人

夏菜、眞島秀和、浜野謙太、田口トモロヲ、高梨 臨、原田泰造

■監督:三木孝浩

■配給:東宝 アニプレックス

■公式サイト:https://natsu-eno-tobira.com/

■コピーライト:(C)2021「夏への扉」製作委員会

(オフィシャル・レポートより)

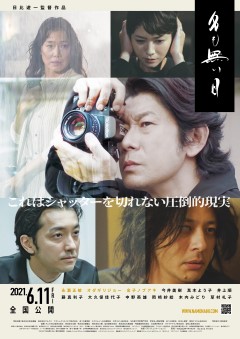

<6月11日(金)実施〈無観客〉生配信舞台挨拶付き上映会>

愛知県名古屋市発信の映画『名も無い日』の全国公開初日生配信舞台挨拶付き上映会が、6月11日(金)に行われました。本作品の監督であり、カメラマンでもある日比遊一に起きた実話を元に描かれた本作。舞台挨拶には日比遊一監督をはじめ、出演者の永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキが登壇し、本作への思いを配信を通して、各地の劇場に駆けつけたファンにアピールしました。

<『名も無い日』全国公開初日生配信舞台挨拶付き上映会>

■日時:2021年6月11日(金)/19:05~(約30分)

■会場:スペースFS汐留(港区東新橋1-1-16)

■登壇者:永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキ、日比遊一監督(敬称略)

■実施形態:無観客/会場から全国27館の劇場に生配信

撮影から約3年の歳月を経て、ついに全国公開を迎えた気持ちを、永瀬は「あっという間であり、無事に公開できた気持ちもあり、心の中がグルグルしていますね」とコメント。一昨年前の初号試写を見たオダギリは「そこで見て以来なので、ほぼ内容を忘れている」と笑いを誘い、「だからこそ、もう1度映画館で見たいですね。映画館は大変な状況が続いていますが、映画館でしか得られない経験はあると思うし、ぜひスクリーンで見てほしいですね」とアピールした。また、金子は「現場の記憶が鮮明に残っているので、時間が経った気がしない」と心境を明かし、「こうやって、やっと見ていただけるのがシンプルにうれしいです。安心もしていますし、何かが心に残って、前に進むきっかけになればという願いもあります」と話していた。

撮影から約3年の歳月を経て、ついに全国公開を迎えた気持ちを、永瀬は「あっという間であり、無事に公開できた気持ちもあり、心の中がグルグルしていますね」とコメント。一昨年前の初号試写を見たオダギリは「そこで見て以来なので、ほぼ内容を忘れている」と笑いを誘い、「だからこそ、もう1度映画館で見たいですね。映画館は大変な状況が続いていますが、映画館でしか得られない経験はあると思うし、ぜひスクリーンで見てほしいですね」とアピールした。また、金子は「現場の記憶が鮮明に残っているので、時間が経った気がしない」と心境を明かし、「こうやって、やっと見ていただけるのがシンプルにうれしいです。安心もしていますし、何かが心に残って、前に進むきっかけになればという願いもあります」と話していた。

実の弟の死を題材にした本作について、日比監督は「弟が死んで9年が経ち、構想・原案から6年、撮影から3年が経ちました。もうダメだなと思うときも、ひと言で言い表せない大きな支援をいただき、這いつくばって完成させることができた」としみじみ。「今日は有志の皆さんの思いも背負って、ここに立たせてもらっている。映画はお客さんに見ていただき、初めて完成するので、今日『名も無い日』という作品が独り立ちできて、誇りに思いますし、感動もしております」と感無量の面持ちだった。

実の弟の死を題材にした本作について、日比監督は「弟が死んで9年が経ち、構想・原案から6年、撮影から3年が経ちました。もうダメだなと思うときも、ひと言で言い表せない大きな支援をいただき、這いつくばって完成させることができた」としみじみ。「今日は有志の皆さんの思いも背負って、ここに立たせてもらっている。映画はお客さんに見ていただき、初めて完成するので、今日『名も無い日』という作品が独り立ちできて、誇りに思いますし、感動もしております」と感無量の面持ちだった。

永瀬が演じる長男は、日比監督がモデルになっており「現場で疑問点があれば、すぐそこに監督がいらっしゃる心強さがあった。この物語を映画化するのは、監督自身、かなりの覚悟があったはず」と回想。撮影は日比監督の実家などで行われ、オダギリは「実際に生活されていた空間ですので、軽い気持ちでは入り込めないし、ご実家での撮影だからこそ、いろいろな力を与えてくれた。監督が強い覚悟で臨んだ作品なので、『すべて背負いたい』『自分ができることを全身全霊でやらなければ』という強い気持ちで臨んだ」と振り返った。また、金子は「映画の撮影というより、言葉が見つからず、記憶の中にいた感覚。現場にいる監督の姿を思うだけで、こみ上げてくるものがある。この作品以前/以降で意識も変わったし、貴重な経験でした」と強い思い入れを示した。

永瀬が演じる長男は、日比監督がモデルになっており「現場で疑問点があれば、すぐそこに監督がいらっしゃる心強さがあった。この物語を映画化するのは、監督自身、かなりの覚悟があったはず」と回想。撮影は日比監督の実家などで行われ、オダギリは「実際に生活されていた空間ですので、軽い気持ちでは入り込めないし、ご実家での撮影だからこそ、いろいろな力を与えてくれた。監督が強い覚悟で臨んだ作品なので、『すべて背負いたい』『自分ができることを全身全霊でやらなければ』という強い気持ちで臨んだ」と振り返った。また、金子は「映画の撮影というより、言葉が見つからず、記憶の中にいた感覚。現場にいる監督の姿を思うだけで、こみ上げてくるものがある。この作品以前/以降で意識も変わったし、貴重な経験でした」と強い思い入れを示した。

三兄弟を演じた感想について永瀬は「オダギリさんの背中越しのお芝居は、こっちにもビンビン伝わってきたし、金子くんは金子くんで、涙を流すシーンなんかは、何か心震えるものがあった。二人とも現場に“心”を持ってきてくれる役者さん」、オダギリは「がっつりお芝居するのは、お二人とも初めてですが、いい感じの兄弟だなと。自分のことながら、このキャスティングがしっくり来ると実感していた。芝居を交わせるうれしさがあり、最高の答えを出したいという気持ちもあった」、金子は「上に兄弟がいないので、現場では僕にもお兄ちゃんができたって思えて『甘えちゃえ』と身を任せることができた。身を裂かれるような悲しいシーンもあるが、でも基本的には優しい時間が流れる、穏やかな現場でした」。日比監督は「夢のような三兄弟。感謝の一言しかありません」と話していた。

三兄弟を演じた感想について永瀬は「オダギリさんの背中越しのお芝居は、こっちにもビンビン伝わってきたし、金子くんは金子くんで、涙を流すシーンなんかは、何か心震えるものがあった。二人とも現場に“心”を持ってきてくれる役者さん」、オダギリは「がっつりお芝居するのは、お二人とも初めてですが、いい感じの兄弟だなと。自分のことながら、このキャスティングがしっくり来ると実感していた。芝居を交わせるうれしさがあり、最高の答えを出したいという気持ちもあった」、金子は「上に兄弟がいないので、現場では僕にもお兄ちゃんができたって思えて『甘えちゃえ』と身を任せることができた。身を裂かれるような悲しいシーンもあるが、でも基本的には優しい時間が流れる、穏やかな現場でした」。日比監督は「夢のような三兄弟。感謝の一言しかありません」と話していた。

舞台挨拶の締めくくりに、永瀬は「いろんな人のいろんな気持ちが詰まった作品。最後には光があると思っていますし、天国の弟さんにおめでとうございますと伝えたい」と挨拶。オダギリは「いろんなものを受け取り、感じることできる作品なので、いろんな方にも見てほしい」と改めてアピールし、金子は「すばらしい作品に参加させていただき、光栄でしたし、忘れることはないと思います。監督の覚悟でありますし、ものすごい力を持った作品なので、ぜひ広まってくれれば」と期待を寄せた。

舞台挨拶の締めくくりに、永瀬は「いろんな人のいろんな気持ちが詰まった作品。最後には光があると思っていますし、天国の弟さんにおめでとうございますと伝えたい」と挨拶。オダギリは「いろんなものを受け取り、感じることできる作品なので、いろんな方にも見てほしい」と改めてアピールし、金子は「すばらしい作品に参加させていただき、光栄でしたし、忘れることはないと思います。監督の覚悟でありますし、ものすごい力を持った作品なので、ぜひ広まってくれれば」と期待を寄せた。

日比監督は「私の身に起こった悲しい、暗い物語を映画にしようとは思わなかった。大切な誰かを失った悲しみは乗り越えるものではなく、そっと心に生き続け、しっかり向き合うもの。そうすることで、次の一歩を踏み出せる…そういう映画だと思います。セリフが少ない、凝縮された俳句のような映画なので、大切な人と一緒に、(映画の)余白に人生を重ね合わせてもらえれば」と全国の映画ファンにメッセージを送っていた。

<STORY>

名古屋市熱田区に生まれ育った自由奔放な長男の達也(永瀬正敏)は、ニューヨークで暮らして25年。自身の夢を追い、写真家として多忙な毎日を過ごしていた。ある日突然、次男・章人(オダギリジョー)の訃報に名古屋へ戻る。自ら破滅へ向かってゆく生活を選んだ弟に、いったい何が起きたのか。圧倒的な現実にシャッターを切ることができない達也。三男(金子ノブアキ)も現実を受け止められずにいた。「何がアッくんをあんな風にしたんだろう?どう考えてもわからん。」「本人もわからんかったかもしれん。ずっとそばに、おったるべきだった。」達也はカメラを手に過去の記憶を探るように名古屋を巡り、家族や周りの人々の想いを手繰りはじめる。

■出演:永瀬正敏、オダギリジョー、金子ノブアキ、今井美樹、真木よう子、井上順、藤真利子、大久保佳代子、中野英雄、岡崎紗絵、木内みどり、草村礼子

■監督:日比遊一

■音楽:岩代太郎

■主題歌:エミ・マイヤー「A Day with No Name」

■配給:イオンエンターテインメント、Zzyzx Studio

■公式サイト: https://namonaihi.com/

■©️ 2021 『名も無い日』製作委員会

2021年6月11日(金)~シネマート新宿、イオンシネマ シアタス心斎橋、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、MOVIXあまがさき 他全国公開!

(オフィシャル・レポートより)

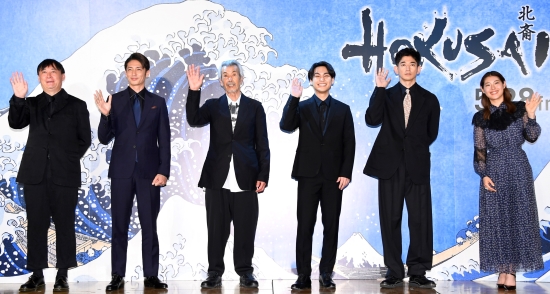

【映画『HOKUSAI』公開直前ヒット祈願報告会イベント 】

■実施日時: 5 月 26 日(水)

■登壇者(敬称略):柳楽優弥(葛飾北斎 青年期役)、田中泯(葛飾北斎 老年期役)、永山瑛太(柳亭種彦役)、玉木宏(喜多川歌麿役)、瀧本美織(コト役)、橋本一監督

■実施場所: 浅草ビューホテル 4 階(飛翔Ⅲ) (東京都台東区西浅草 3-17-1)

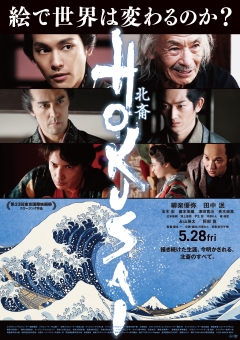

代表作「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が新千円札のデザインやパスポートに採用されるなど、今なお愛され続ける世界的アーティスト 葛飾北斎。ゴッホ、モネなど名だたる印象派アーティストたちに大きな影響を与え、米 LIFE 誌「この 1000 年で偉大な功績を残した 100 人」に選ばれた唯一の日本人です。

この度、そんな北斎の知られざる生涯を初めて描く映画「HOKUSAI」が 5 月 28 日(金)に全国公開いたします。本作は、その人生に関する資料がほとんど残されていない北斎の生涯を、史実や作品が生まれた年代などを繋ぎ合わせて生まれたオリジナル・ストーリーで、今までほとんど語られる事のなかった青年時代の北斎をも描きます。第 33 回東京国際映画祭のクロージング上映を経て、世界中から注目を集める本作。何があっても絶対にあきらめず、90 歳の生涯で 3 万点以上もの作品を描き切った絵師の生き様が、170 年の時を経てスクリーンに描き出されます。

そして公開日まであと 2 日に迫った本日 5 月 26 日(水)に、「公開直前ヒット祈願報告会イベント」を実施いたしました!W 主演として、葛飾北斎役を演じた柳楽優弥(青年期)と田中泯(老年期)とともに、老年期の北斎の盟友・柳亭種彦を演じた永山瑛太、常に北斎の一歩先をゆく天才浮世絵師・喜多川歌麿役の玉木宏、北斎を支える妻・コト役の瀧本美織ら豪華キャスト陣が大集結!メガホンを握った橋本一監督と共に登壇しました。

報告会イベント前には、晩年の北斎が通ったと言われ、86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図」を奉納したことでも知られる墨田区にある牛嶋神社に一同揃って大ヒット祈願をし、イベントに挑みました。

報告会イベント前には、晩年の北斎が通ったと言われ、86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図」を奉納したことでも知られる墨田区にある牛嶋神社に一同揃って大ヒット祈願をし、イベントに挑みました。

劇中で北斎は、どんな困難な状況の中でも「こんな日だからこそ描く」と言い放ち、ただ真っ直ぐに描き続けているが、本作は、まさにそんな北斎が生きた時代同様、コロナ禍の緊急事態宣言下という環境で劇場公開を迎える。北斎やその時代を生きたものたちを演じ切ったキャスト、そしてそれを描いた橋本監督が今の気持ち、そして今だからこそ観てほしい映画の魅力について語りつくしました!

<イベントレポート>

いよいよ公開まで 2 日に迫った映画『HOKUSAI』。2019 年に撮影をし、本来ならば昨年 2020 年の公開予定でしたがコロナの影響で 1 年の延期を経て遂に公開を迎えます。葛飾北斎の青年期を演じた柳楽優弥、北斎の老年期を演じた田中泯、柳亭種彦役の永山瑛太、喜多川歌麿役の玉木宏、北斎の妻・コト役の瀧本美織、橋本一監督が約2 年ぶりに再集結し、柳楽は「1 年の延期となりましたが、この作品が持つ運命で、この時期に公開することに意味を感じています。」、田中は「あと 2 日で公開なのでかなり緊張しています。まだ間に合いますので是非宣伝を宜しくお願い致します。」、永山は「映画を観させていただいたんですが、本当に柳楽優弥さんと田中泯さんが演じた北斎が素晴らしくてエネルギーを貰いました。」、玉木は「北斎同様に歌麿も言わずも知れた絵師だと思いますが、静かだけど強くてパワーがある映画だと思います。ようやく公開することができて嬉しく思っています。」、瀧本は「劇中で私は柳楽さんとのシーンがほとんどだったので、こうしてキャストの皆さんとお会いできて本当に嬉しく思っていますし、こういう時期だからこそ人と会える喜びを感じています。映画に通ずる部分があると思います。」、監督は「この顔ぶれと並んでいると素晴らしい作品に携わることができたんだなと緊張しています。」とそれぞれにいよいよ公開を迎えることができる本作への熱い想いを述べました。

イベント前に、北斎が 86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図(すさのおのみこと やくじんたいじのず)」が奉納されている牛嶋神社へヒット祈願に行ってきた一同。関東大震災で現物は焼けてしまいましたが、神社には今も復元された絵が飾られており、その絵には様々な病気や凶事を起こす厄神たち十五体が須佐之男命にひざまずき、今後悪さをしないよう証文に手形を押されている様子が収められています。コロナ禍の今だからこそ拝みたくなる絵ですが、柳楽は「今日お伺いした牛嶋神社や先日訪れた小布施のお寺などで北斎の作品を見させて頂いたのですが、北斎の絵には悪いものを跳ね返して断ち切る力が本当にあると思います。大変な時期ですが、この映画の持つ力が悪いものを跳ね返してくれたらいいなと思います。」、田中は「86歳の時に描いたと聞いてびっくりしています。凄まじいパワーを感じました。」と、北斎の絵に圧倒されたとコメントを寄せました。

イベント前に、北斎が 86 歳の時に大絵馬に描いた晩年期最大級の肉筆画「須佐之男命厄神退治之図(すさのおのみこと やくじんたいじのず)」が奉納されている牛嶋神社へヒット祈願に行ってきた一同。関東大震災で現物は焼けてしまいましたが、神社には今も復元された絵が飾られており、その絵には様々な病気や凶事を起こす厄神たち十五体が須佐之男命にひざまずき、今後悪さをしないよう証文に手形を押されている様子が収められています。コロナ禍の今だからこそ拝みたくなる絵ですが、柳楽は「今日お伺いした牛嶋神社や先日訪れた小布施のお寺などで北斎の作品を見させて頂いたのですが、北斎の絵には悪いものを跳ね返して断ち切る力が本当にあると思います。大変な時期ですが、この映画の持つ力が悪いものを跳ね返してくれたらいいなと思います。」、田中は「86歳の時に描いたと聞いてびっくりしています。凄まじいパワーを感じました。」と、北斎の絵に圧倒されたとコメントを寄せました。

続いて、武家でありながら文才に溢れ、剣よりも筆を好んだ戯作者・種彦を演じた永山は同じ表現者として「種彦は、武家の人間として芸術を取り締まる立場でありながら北斎と命がけで作品を発表し続けた人間です。現場で初めて田中泯さんとご一緒させていただいて、映画での種彦と北斎さんの関係性のように、俳優や人間であるといったカテゴリー以上のものを貰いました。田中泯さんがいるだけで芸術なんだなと感じました。」と、現場での田中との関係が役柄同様であることを明かし、今日も田中に自家製のお味噌をもらったというエピソードも披露しました。

続いて、武家でありながら文才に溢れ、剣よりも筆を好んだ戯作者・種彦を演じた永山は同じ表現者として「種彦は、武家の人間として芸術を取り締まる立場でありながら北斎と命がけで作品を発表し続けた人間です。現場で初めて田中泯さんとご一緒させていただいて、映画での種彦と北斎さんの関係性のように、俳優や人間であるといったカテゴリー以上のものを貰いました。田中泯さんがいるだけで芸術なんだなと感じました。」と、現場での田中との関係が役柄同様であることを明かし、今日も田中に自家製のお味噌をもらったというエピソードも披露しました。

また、青年時代の北斎の常に一歩先をゆく、天才浮世絵師・歌麿を演じた玉木。若き日の北斎や写楽といった新たな才能を持った絵師が切磋琢磨して今の世にも残る素晴らしい作品を残している点を、「プロデューサーの重三郎の元に才能がある人たちが集まっている部分が、現代の芸能事務所でアーティストたちが集まり切磋琢磨しながらのし上がっていく部分と通ずる部分があると感じます。歌麿は若き北斎に刺激を与える役どころですが、撮影時は柳楽君の目がとても印象的で、闘志を感じました。」と、北斎が生きた時代と現代のアーティストが生きる環境が時を経ても通ずる部分があると語り、撮影時を振り返りました。

また、青年時代の北斎の常に一歩先をゆく、天才浮世絵師・歌麿を演じた玉木。若き日の北斎や写楽といった新たな才能を持った絵師が切磋琢磨して今の世にも残る素晴らしい作品を残している点を、「プロデューサーの重三郎の元に才能がある人たちが集まっている部分が、現代の芸能事務所でアーティストたちが集まり切磋琢磨しながらのし上がっていく部分と通ずる部分があると感じます。歌麿は若き北斎に刺激を与える役どころですが、撮影時は柳楽君の目がとても印象的で、闘志を感じました。」と、北斎が生きた時代と現代のアーティストが生きる環境が時を経ても通ずる部分があると語り、撮影時を振り返りました。

瀧本さんは、絵にまっしぐらな北斎を温かく包み込む妻・コトを演じたことについて、「自分がイメージしたコトは、妻ではあるけれども時折、母でもありました。包容力と慈愛を持って演じさせていただきました。全体を通して北斎さんは自分と戦い続けている人だと思ったので夫婦でいるときは安らげる空気を作れるようにしました。」と語りました。

絵は残っているが人物に関しての資料が残っていない若き日の葛飾北斎。本作ではその北斎の知られざる人生を描いた橋本一監督は、「史実でこういう人ですと残っているわけではないので、どうしたら魅力的な人物になるかと考えました。その上、若いときに描いた夢を貫く姿勢、決して諦めない気持ち、という 2 つのテーマを盛り込んでいきました。」と作品作りでのこだわりを語りました。

絵は残っているが人物に関しての資料が残っていない若き日の葛飾北斎。本作ではその北斎の知られざる人生を描いた橋本一監督は、「史実でこういう人ですと残っているわけではないので、どうしたら魅力的な人物になるかと考えました。その上、若いときに描いた夢を貫く姿勢、決して諦めない気持ち、という 2 つのテーマを盛り込んでいきました。」と作品作りでのこだわりを語りました。

劇中では、阿部寛が演じられた稀代の版元、今でいうプロデューサー蔦屋重三郎が「絵で世界は変えられる。」と北斎に伝え、彼の人生に大きな影響を与えますが、MC より「絵、もしくは映画は世界を変えられるか?」という問いに対して、柳楽は「僕は、これまでアートや映画などで表現される様々なものを通して勇気を貰えています。そういう芸術は時代を超えて僕たちに刺激を与えてくれて、映画も映画館で多くの人に感動を与えていると思いますし、世界全体としてではなく一人一人のモチベーションを変えていくことができると感じています。」

田中は「柳楽さんと同様に、一人一人に届けることができるし、その力は絶対あると思います。その力がどう受け止められるのか、世界に繋がるのかわかりませんが、少なくとも人の心に伝わることは確かです。」、永山は「近所のおばさまが僕の作品を観てくださって、『次の作品を楽しみにしているよ』と僕が出ている雑誌の切り抜きを持ってきてくれたんです。そのおばさまの生活を変えたんだなと思ったので、僕も変えられると思います。」

田中は「柳楽さんと同様に、一人一人に届けることができるし、その力は絶対あると思います。その力がどう受け止められるのか、世界に繋がるのかわかりませんが、少なくとも人の心に伝わることは確かです。」、永山は「近所のおばさまが僕の作品を観てくださって、『次の作品を楽しみにしているよ』と僕が出ている雑誌の切り抜きを持ってきてくれたんです。そのおばさまの生活を変えたんだなと思ったので、僕も変えられると思います。」

玉木は「作品が作られる以上、前向きなパワーを持って作られると思うので個人には伝わっていくと思う。一人一人に伝わっていけば大きなものも変わると思う。」、瀧本は「世界という大きな部分ではわからないけど、人の気持ちや想いは変えられる。自分自身も映画や芸術をみて勇気づけられたり、子どもの時に観た作品は忘れられないので、思いは根強く残っていくと思うので変えられると思います。」

監督は「僕が監督を目指したのは子供のときに観た映画で、僕自身の世界は映画によって変えられました。僕の作品を観て、何人かは映画監督になりたいと言っている人もいる。それは映画であろうがドラマであろうが同じことであると信じています。だからこそ、映画館が開けられていない状態が続いていますが、僕の基準では言語道断。映画に触れられない人がいるのは間違っている状況なので考えてほしい。」とそれぞれに映画が世界を変えられるとコメントを寄せました。

また、玉木が演じた歌麿が幕府につかまってしまった時や、永山さんが演じた種彦が罰せられた時も北斎は「こんな日だからこそ描く」と絵を描き続けます。現在、一部エリアでは緊急事態宣言下で劇場休業している、まさに「こんな日」ともいえる状況下での劇場公開となりますが、「こんな日だからこそやり遂げたいこと」について問われると、日本映画が大好きと語る柳楽は「映画館で映画を観たい。」と言い、田中は「いつもと変わらずに 1 日をしっかりと生きることが大切。」と語りました。

また、玉木が演じた歌麿が幕府につかまってしまった時や、永山さんが演じた種彦が罰せられた時も北斎は「こんな日だからこそ描く」と絵を描き続けます。現在、一部エリアでは緊急事態宣言下で劇場休業している、まさに「こんな日」ともいえる状況下での劇場公開となりますが、「こんな日だからこそやり遂げたいこと」について問われると、日本映画が大好きと語る柳楽は「映画館で映画を観たい。」と言い、田中は「いつもと変わらずに 1 日をしっかりと生きることが大切。」と語りました。

永山は「誠心誠意の演技をして日本の人を元気にしたい。」と明かし、瀧本は「前向きな気持ちを発信し続けていきたい。」、先日祖父が 100 歳を迎えたという玉木は「こんな時だから地方への行き来はできないですが、子どもも生まれたので祖父に会いに行きたい。」

監督は「劇場に行きましょう、映画を観ましょう!」とそれぞれ、先の見えない時代だからこそのやり遂げたいことをあげました。最後に本作を楽しみにしている人々に向けて作品を代表して柳楽が「こういう時期にもかかわらず、公開することができたことをありがたく思います。人はトンネルに入ったら出口を探すと思うんですが、芸術や映画はトンネルでのライトになりうる力があると思います。一日でも早くコロナが収束して皆さんの笑顔が戻ることを思って頑張っています。」、田中「北斎こそが人々を愛し、人々の体を描写した最初で最後の人だと思っています。ぜひ、北斎に愛されに、映画を見て欲しいです。」と作品をアピールし、イベントは幕を閉じました。

監督は「劇場に行きましょう、映画を観ましょう!」とそれぞれ、先の見えない時代だからこそのやり遂げたいことをあげました。最後に本作を楽しみにしている人々に向けて作品を代表して柳楽が「こういう時期にもかかわらず、公開することができたことをありがたく思います。人はトンネルに入ったら出口を探すと思うんですが、芸術や映画はトンネルでのライトになりうる力があると思います。一日でも早くコロナが収束して皆さんの笑顔が戻ることを思って頑張っています。」、田中「北斎こそが人々を愛し、人々の体を描写した最初で最後の人だと思っています。ぜひ、北斎に愛されに、映画を見て欲しいです。」と作品をアピールし、イベントは幕を閉じました。

なお、本作が公開を迎える、5月 28 日(金)の夜 20:00 より、公開記念としてオンライン生配信番組を配信することが決定しております。番組では、柳楽優弥、玉木宏、瀧本美織といった豪華出演者陣、そして橋本一監督が再び大集結し、それぞれが選んだ本作のイチオシシーンを視聴者とともに見たり、視聴者からの質問に答える企画などを実施予定。

<番組概要>

【番 組 名】今だからこそ!映画『HOKUSAI』をニッポンに届けたいスペシャル!!

【配信日時】2021 年 5 月 28 日(金) 20:00〜20:40(予定)※⽣配信

【配信場所】①共感シアター (https://bals.space/)

②共感シアター

YouTube チャンネル (https://www.youtube.com/user/MOVIEMARBIE/)

【出 演 者】柳楽優弥/玉木宏/瀧本美織/橋本一監督

<STORY>

腕はいいが、食うことすらままならない生活を送っていた北斎に、ある日、人気浮世絵版元(プロデューサー)蔦屋重三郎が目を付ける。しかし絵を描くことの本質を捉えられていない北斎はなかなか重三郎から認められない。さらには歌麿や写楽などライバル達にも完璧に打ちのめされ、先を越されてしまう。“俺はなぜ絵を描いているんだ?何を描きたいんだ?”もがき苦しみ、生死の境まで行き着き、大自然の中で気づいた本当の自分らしさ。北斎は重三郎の後押しによって、遂に唯一無二の独創性を手にするのであった。

ある日、北斎は戯作者・柳亭種彦に運命的な出会いを果たす。武士でありながらご禁制の戯作を生み出し続ける種彦に共鳴し、二人は良きパートナーとなっていく。70 歳を迎えたある日、北斎は脳卒中で倒れ、命は助かったものの肝心の右手に痺れが残る。それでも、北斎は立ち止まらず、旅に出て冨嶽三十六景を描き上げるのだった。そんな北斎の元に、種彦が幕府に処分されたという訃報が入る。信念を貫き散った友のため、怒りに打ち震える北斎だったが、「こんな日だから、絵を描く」と筆をとり、その後も生涯、ひたすら絵を描き続ける。描き続けた人生の先に、北斎が見つけた本当に大切なものとは…?

今だから、見えるものが、きっとあるー。

<CREDIT>

出演:柳楽優弥 田中泯 阿部寛 永山瑛太 玉木宏 青木崇高 瀧本美織 津田寛治

監督:橋本一 / 企画・脚本:河原れん /

配給 S・D・P / コピーライト:©2020 HOKUSAI MOVIE

公式 HP:www.hokusai2020.com

SNS:@hokusai2020 ハッシュタグ「#映画 HOKUSAI」

(オフィシャル・レポート)