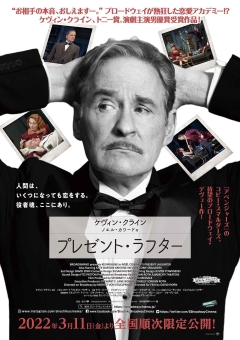

『プレゼントラフター』プレスシート(マスコミ向け非売品)プレゼント!

(ブロードウェイ版の演出家、モリッツ・フォン・スチュエルプナゲル氏の貴重なインタビューが掲載されています。)

◆提供:松竹

◆プレゼント数:3 名様

◆締め切り:2022年3月11日(金)

◆公式HP: https://broadwaycinema.jp/

2022年3月11日 (金)~なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹にて全国公開

“お相手の本音、おしえますー。”

ブロードウェイが熱狂した恋愛アカデミー!?

ケヴィン・クライン、トニー賞 演劇主演男優賞受賞作品!

人間は、いくつになっても恋をする。役者魂、ここにあり。

アカデミー賞&トニー賞をW受賞したキング・オブ・アクターであるケヴィン・クラインが主演し、第71回トニー賞演劇主演男優賞を受賞した記念すべき作品であり、英国の劇作家・俳優・音楽家として大成功を収めたノエル・カワードが、“ミドルエイジの危機と悲哀”に陥った大人気喜劇俳優の姿を描いた極上のコメディがブロードウェイシネマとして登場!

大ヒット映画『アベンジャーズ』シリーズのマリア・ヒル役を演じ、本作がブロードウェイ・デビュー作となるコビー・スマルダーズにもぜひご注目ください。

【STORY】

舞台はイギリスのロンドン、1900年代前半。ギャリーはミドルエイジの大人気喜劇役者。腐れ縁の(元?)妻、自分の事を親よりも知っている秘書、恋仲の女流作家と、ギャリーに好意を持つ男性作家に若い女性―。今日も個性的な面々に囲まれながら、本心を言い出せないギャリー。

果たして、ギャリーは最後まで“プレゼント・ラフター(今の笑い)”を演じきることが出来るのか!?

【キャスト/制作】

ノエル・カワード 作『プレゼント・ラフター』

出演:ケヴィン・クライン、ケイト・バートン、クリスティン・ニールセン、コビー・スマルダーズ

装置デザイン:デビッド・ジン

衣装デザイン:スーザン・ヒルファーティ

照明デザイン:ジャスティン・タウンセンド

音響デザイン:フィッツ・パットン

ブロードウェイ版制作:ジョーダン・ロスほか

映画版制作:スチュワート・ F・レーンほか

エグゼクティブ・プロデューサー:スチュワート・ F・レーンほか

ブロードウェイ版演出:モリッツ・フォン・スチュエルプナゲル

シネマ版監督:デヴィッド・ホーン

配給:松竹 ©BroadwayHD/松竹

〈米国/2017/ビスタサイズ/136分/5.1ch〉 日本語字幕スーパー版

公式HP: https://broadwaycinema.jp/

2022年3月11日 (金)~なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹にて全国公開

(オフィシャル・リリースより)

愛する家族がある日突然、愛情の分だけでっかくなっちゃった!?

愛する家族がある日突然、愛情の分だけでっかくなっちゃった!?