~千恵さんはそこにいる。広末涼子が「代表作にしたい」と取り組んだ、今も続く家族の物語~

■脚本では、原作が言いたいことをきちんと盛り込み、最後には見てくれたお客様に大きなプレゼントを心がけて。

■安武さんは「今までどこかでひっかかり、はなに説明できなかったことが、映画を観たことで説明でき、はなにも伝わった。それが映画が出来上がって一番良かったこと」

■家族を好きになる映画。そして見るたびに印象が変わる映画。

織田作之助が書いたとされる幻の脚本を映画化した

織田作之助が書いたとされる幻の脚本を映画化した

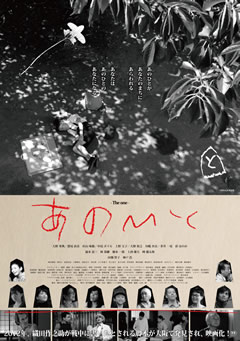

第二次大戦末期の昭和19年に書かれた映画脚本『あのひと』が、2012年に大阪の中之島図書館で発見され、専門家によって文豪・織田作之助が書いたも のと認定されたと報道されました(2012年10月13日付「産経新聞」ほか)。松竹大船撮影所で製作予定だったものが、おそらく軍部の忌避にあい、実現しなかった幻の作品です。

ストーリーは、4人の帰還軍人が戦死した部隊長の遺児「小隊長」を育てているところから始まります。やがて、戦局が厳しくなり軍需工場に働きに出た帰還軍人たちの代わりに、今度は4人の女たちが住み込んで遺児を育て始める。「小隊長」を中心とした戦時下の奇妙な共同生活を、時にユーモラスに描く意欲作で す。

そんな幻の作品『あのひと』が70年の時を超えて映画化! メガホンをとったのは、『武士の一分』(山田洋次監督)、『珈琲時光』(侯孝賢監督)など数々の傑作のプロデューサーを務めてきた山本一郎監督。本作が長編監督デビューとなります。織田作之助の脚本を一字一句変えず、独自の解釈であえて モノクロ/スタンダード・サイズを採用し映像美を追究。カメラマンに佐々木原保志(『その男、凶暴につき』『ゲゲゲの鬼太郎』他)など映画界を代表するスタッフが結集し、山本一郎監督の世界観を映像化しました。

出演は、田畑智子、神戸浩、『太秦ライムライト』を製作した大野裕之率いる劇団とっても便利のメンバーに、福本清三、峰蘭太郎ら。撮影は、2013年夏に、京都の松竹撮影所で行われました。

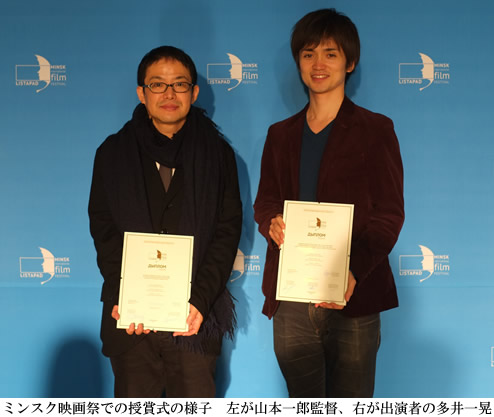

このユニークな作品『あのひと』が、このたび、ベラルーシ共和国で11月6日から13日まで開催された、東ヨーロッパ・中央アジア最大の映画祭である第22回ミンスク国際映画祭にて、異例の2つの審査員特別賞を受賞!

「映画を信じることの奇蹟、人生を信じることの奇蹟への特別賞」

「日本映画の伝統へのこだわりに対しての特別賞」

を受賞しました。

初監督作品が、国際映画祭で二つの特別賞という異例づくめの快挙です!

【山本一郎監督・受賞の言葉】

「とても光栄です。京都の松竹撮影所で撮影できた事が良かったです。20 年以上前のことですが、そこにあった、KYOTO 映画塾に感謝しています。「あのひと」に参加して下さった皆さま、ありがとうございました。

山本一郎監督作品・織田作之助の脚本とされる映画『あのひと』は近日、東京・渋谷のユーロスペースにて公開予定です。

★映画『あのひと』

★映画『あのひと』

87分 モノクロ/スタンダード (C)2014山本昆虫

監督:山本一郎(プロデューサーとして『武士の一分』(山田洋次監督)、『珈琲時光』(侯孝賢監督)を担当)

脚本:織田作之助(推定)

プロデューサー:榎望(『日本のいちばん長い日』『駆込み女と駆出し男』他)

出演:田畑智子、神戸浩/大野秀典、多井一晃、彩ほのか、鷲尾直彦、杉山味穂、中島ボイル、上野宝子、大野裕之、川嶋杏奈/林基継、橋本一郎、上西雄大/福本清三、峰蘭太郎 他

公開劇場:ユーロスペース(近日公開)ほか

配給:劇団とっても便利

【一般からの問い合わせ先 および 配給・宣伝・宣材についての連絡先】

劇団とっても便利(担当:大野) info@benri-web.com

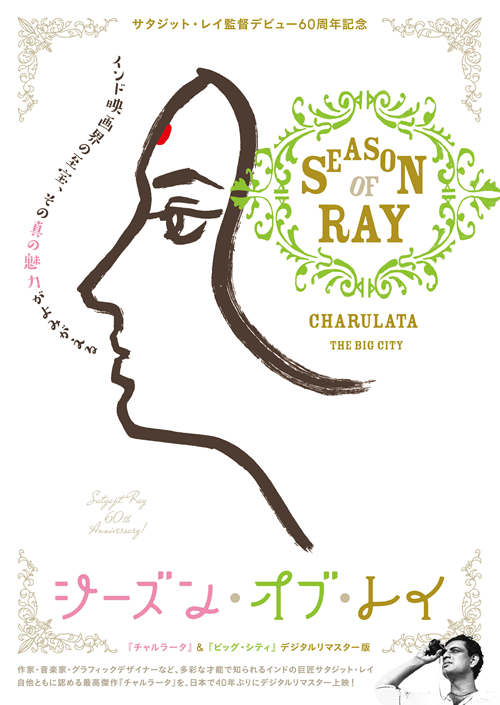

サタジット・レイ監督デビュー60周年記念『シーズン・オブ・レイ』

サタジット・レイ監督デビュー60周年記念『シーズン・オブ・レイ』

・京都みなみ会館:2015年11月30日(月)~12月11日(金)

・元町映画館:近日公開

・公式サイト⇒ http://www.season-ray.com/

インドを代表する映画監督にして、小説家、音楽家、グラフィックデザイナーなど、多才な才能をもつサタジット・レイ。日本では『大地のうた』をはじめとする「オプー三部作」でリアリズム監督としての印象が強いですが、実はミュージカル、ファンタジー、SF、ドキュメンタリーまで幅広いジャンルの作品を手がけ、晩年にはアカデミー賞特別栄誉賞を受賞。世界中でその名が知られている偉大な監督です。

そんなレイの監督デビュー60周年を記念し、中期の代表作『チャルラータ』と『ビッグ・シティ』がデジタルリマスターで蘇ることになりました。

特に『チャルラータ』は監督本人が最高傑作と語り、ウェス・アンダーソン監督らも大ファンを公言するほど。富裕な夫を持ち、大邸宅に暮らす妻の孤独と芸術への目覚めを、詩的で美しい映像の数々とともに描きます。インドの文豪タゴールの原作小説を、レイが脚色し音楽も担当。日本では1975年に公開されて以来の上映となり、デジタル・リマスターによる40年ぶりの上映となります。今回は同作の姉妹編ともいえ、同じく大女優マビド・ムカージーが主演した『ビッグ・シティ』も併映します。

この機会にサタジット・レイ監督の真の魅力をお楽しみ下さい。

《第7回京都ヒストリカ国際映画祭》を終えて

2015年10月31日(土)~11月8日(日)、京都歴史博物館と京都みなみ会館で開催されていた《第7回京都ヒストリカ国際映画祭》は、最終日に『NINJA THE MONSTER』(日本初上映)と『ラスト・ナイツ』(11/14公開)の上映で幕を閉じた。毎年、時代劇のメッカ・京都にふさわしい作品を世界中から集めた映画祭は、時代劇ファンにとっては大変貴重な映画祭である。特に、日本初上映を含む新作だけを集めた【HISTORICA WORLD】は毎年楽しみにしている。今年は全部は見られなかったものの、『フェンサー』『吸血セラピー』『大河の抱擁』『NINJA THE MONSTER』を見る機会を頂いたので少しご紹介したい。

★自由のない暗い時代でも、生きる希望が人を強くする

★自由のない暗い時代でも、生きる希望が人を強くする

第二次世界大戦後のエストニアを舞台にした『フェンサー』 (2015年)は、戦後ソ連の領土となったエストニアの田舎の子供たちと、フェンシングを通して夢と生きる力を育んだ実在の教師エンデル・ネリスの勇気ある行動を精緻な映像で描いた感動作である。政治犯としてソ連の秘密警察に追われる身のエンデルは、息を潜めてエストニアの田舎で教師生活を送っていたが、戦争で父親を失った子供たちに慕われ、特技のフェンシングを教えるようになる。子供たちに支えられ自らも居場所を見出すエンデルの様子や、戦後の困窮生活の中にも柔らかな光が差し込んでいく描写は胸を熱くする。フェンシングの全国大会でのエンデルや子供たちの表情がいい。シンプルな構成ながら、次第に色味を増していく映像から希望がわいてくるのが実感できる、そんな映画だ。

★悩めるドラキュラ伯爵のセラピー治療とは!?

★悩めるドラキュラ伯爵のセラピー治療とは!?

20世初頭のウィーンを舞台にした『吸血セラピー』 (2014年)は、500年も連れ添った妻の愚痴に悩むドラキュラ伯爵がフロイトのセラピーを受けに来るという、ドラキュラとはいえ人間的な悩みを持つことに親しみがわいてくる映画だ。影がなく鏡にも写真にも映らない。自分がどんな顔なのか見たことがなく、美しいかどうかさえ分からない。他人の意見を聞くしかないので、毎日夫に自分についての感想を言わせる妻。それが500年も続けば、そりゃストレスも溜まるだろう。フロイトがドラキュラ伯爵夫妻に紹介した若い画家とその恋人をめぐる愛と血を追い求めるホラーコメディが、思いのほか面白かった。

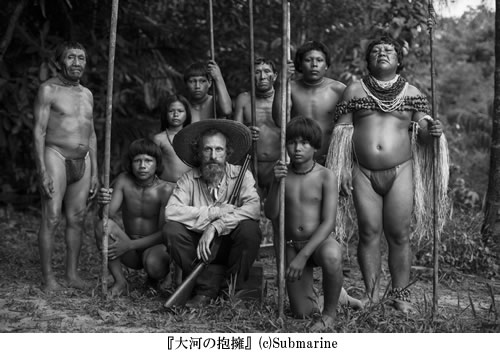

★大河が見つめてきた、西洋文化の功罪

★大河が見つめてきた、西洋文化の功罪

アマゾンの奥深く、西洋文化が如何に自然を破壊し原住民たちの生活を踏みにじっていったかがよくわかる『大河の抱擁』 (2015年)。部族で最後の生き残りとなったシャーマン(呪術師)カラマテの記憶を辿りながら行くアマゾン探検の旅である。20世紀初頭、カラマテが若い頃随行した探検家の日記を基にアマゾンを遡上したいとアメリカ人のエヴァンがカラマテを頼りにやってくる。アマゾン流域の豊かな自然がゴム資源を求める白人たちに破壊され、流域で暮らす人々の暮らしも残酷なほど一変させてしまう。それは、資源を求めてやってくる山師であり、無理やりキリスト教を押し付ける宗教家である。自然の息吹を感じながら、畏怖の念をもって逞しく生きて来た人々の変化をモノクロ映像で捉えた世界は、失われた文明を再発見する旅でもある。

★忍者本来の姿を描く時代劇スリラー

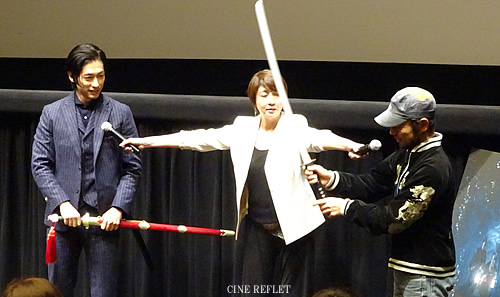

松竹株式会社の若手レーベルが海外向けに制作した『NINJA THE MONSTER』は、朝の連ドラ「あさが来た」で五代友厚を演じて人気急上昇中のDEAN FUJIOKA主演の忍者映画。江戸中期の浅間山噴火と天明の飢饉を背景に、困窮する長野藩のお家存亡の危機と正体不明の化け物騒ぎを絡ませたストーリー展開は、斬新。自然界のパワーバランスに敏感な山伏のような忍者像は、黒覆面の超人という従来のイメージを一新させる。お家の困窮を救おうと人身御供にされるお姫様と忍者・伝蔵との微妙な関係性も興味深い。イケメンすぎるDEAN FUJIOKAの甘いマスクがキリリと光る忍者ぶりに魅了される一篇だ。

この上映会は、京都ヒストリカ国際映画祭のいつもの客層とは違い、観客は女性ばかり!映画祭ナビゲーター・飯星景子さん司会による上映後のトークショーでは、黄色い歓声に迎えられてDEAN FUJIOKAと落合賢監督が登場。本作についていろいろ語ってくれた。

■今までの忍者のイメージを一新するアクションと忍者像

国際的に活躍するスタッフやキャストが集結して完成した作品とあって、ブルーレーベル海外向け第1作として自信を持って売り出したいと力強く語る落合監督。5年前に出会って意気投合したDEAN FUJIOKAとは、いつか一緒に映画を作りたいと、東京にあるジャマイカ料理を食べながら語り合ったそうだ。その後、『NINJA THE MONSTER』の企画書がDEAN FUJIOKAの元に届き、スカイプで連絡を取り合い、忍者についての資料を勉強するよう宿題が出されたという。かねてより中華武術をやってきたDEAN FUJIOKAは、今までの忍者像を一新するようなアクションを学ぶように言われ、フィリピンの「カリテ」という接近戦に強い武術を練習。劇中では、一番の見せ場となる山小屋の薄暗い中でのアクションに活用され、忍者・伝蔵の独特の殺陣が生まれた。

■神秘性を出すためにデザインされた液状の化け物

■神秘性を出すためにデザインされた液状の化け物

アニメ『もののけ姫』や『プレデター』などからイメージして、CGで創り上げているが、あまり知性的な化け物にはしたくなかったという。そのため目をひとつにして、予測不可能な動きと正体不明な不気味さを出している。具体的なビジュアルが完成する前に実写部分の撮影が進んだので、DEAN FUJIOKAは見えない敵との演技に苦労したようだ。落合監督のゾウのような声を合図に、それに向かってアクションを起こしたという。DEAN FUJIOKAは、『風の谷のナウシカ』のオウムのようなものを想像していたので、完成した作品を見て驚いたという。

■京都での撮影と日本武術の様式美

京都の松竹撮影所を中心に行われた撮影は真冬に行われ、劇中降っている雪は本物だそうだ。年末の撮影所では餅つきをしていて、お餅をご馳走してもらって嬉しかったというDEAN FUJIOKA。日本武術の様式美を教えてもらい、別のクルーの人たちと一緒に素振りもしたと懐かしそうに語る。そこで、DEAN FUJIOKA自前の武器を持ち出し、この日来場していたアクション俳優と殺陣を披露。DEAN FUJIOKAの生アクションを近くで見られて、観客も興奮気味。

■他人とは思えぬ“もののけ”と忍者に親近感

■他人とは思えぬ“もののけ”と忍者に親近感

DEAN FUJIOKAは、“もののけ”も忍者も陰の存在で、世の中に認められず孤独に生きている覚悟が心に沁みると振り返り、伝蔵役をまた演じたいと希望。落合監督も、伝蔵が自分の居場所を求めているのに対し、藩のために人身御供になろうとしているお姫様もモンスターも忍者も、同じ立ち位置にいるという。DEAN FUJIOKAと落合監督は海外で長く暮らしてきて、こうしたキャラクターたちと共通するものを感じたようだ。DEAN FUJIOKAも、「5年前、なぜ落合監督に声をかけたのか今分かった。他人とは思えぬ何か共感するものを感じたからだ」と振り返った。

日本公開は、海外での映画祭のスケジュールによるので未定。細かな歴史的考察とファンタジックなシーンをミックスさせた新しい忍者映画に、乞うご期待下さい。

(河田 真喜子)

―――自己中心で、周りに思いやりを持たないイヤなキャラクター四ノ宮も、恋心を隠して友達づきあいしてきた聡(山中聡)夫妻から思わぬ中傷を受けます。

橋口監督:四ノ宮のエピソードのように、今の日本では弁明すら聞いてもらえません。「いじめってマスコミが作ってるんでしょ」とサラリというシーンがありますが、そういった中傷がネットの世界でも多く、いわれのないことを言及されて傷つくのです。オリンピックのエンブレム問題も、ジャッジする側がきちんとジャッジをし、批判がきても方針をきっちり説明すれば、子どもたちも納得するでしょう。何が本当で、何を信じて生きていけばいいのか分からないのが問題ですし、気持ち悪い。そこも感じてもらえると思います。

━━━三澤監督は、脚本も初めての作品となりますが、杉野さんはかなり評価されていたのですね。

2012年から三澤くんとは一緒に仕事をし、色々な作品の脚本を見てもらったり、企画段階から参加してもらい意見を聞いていました。20代とは思えない映画の知識量の豊富さや、モノの見方の鋭さを持っていますし、観察力も非常に優れています。真面目な好青年ですが、少し斜めからモノをみているような発言もするので、監督として絶対いいものを作ることができるという直感が私の中にありました。彼は元々プロデューサー志望だったのですが、ウディ・アレンが好きだと言っていたので、「自分で出演し、監督もすればいいじゃない」とずっと話していました。今回は初監督作品なので、演出に集中し、出演は控えたようですが。

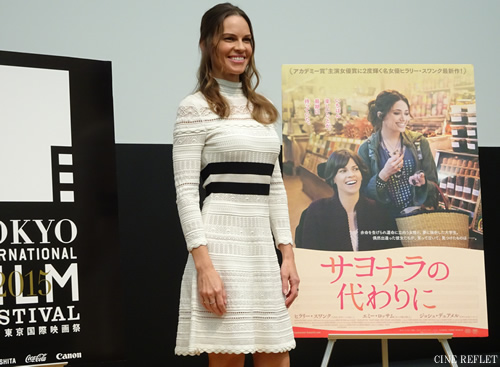

一瞬一瞬を大切に生きよう!『サヨナラの代わりに』ヒラリー・スワンク記者会見@TIFF2015

一瞬一瞬を大切に生きよう!『サヨナラの代わりに』ヒラリー・スワンク記者会見@TIFF2015

(2015年10月23日 六本木アカデミーヒルズにて)

・原題:You‘re Not You

・2014年 アメリカ 1時間42分

・監督:ジョージ・C・ウルフ

・出演:ヒラリー・スワンク『ミリオンダラー・ベイビー』『P.Sアイラヴユー』、エミー・ロッサム『オペラ座の怪人』、ジョシュ・デュアメル、ロレッタ・ディヴァイン、マーシャ・ゲイ・ハーデン

・作品紹介⇒ こちら

・公式サイト⇒ http://sayonarano-kawarini.com/

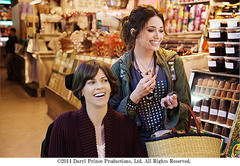

・コピーライト:©2014 Daryl Prince Productions, Ltd. All Rights Reserved.

・配給宣伝:キノフィルムズ

・公開日:2015年11月7日(土)~ 新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹 他全国ロードショー!

困難に立ち向かう生き方が似合う女優、ヒラリー・スワンク。2度のアカデミー賞主演女優賞に輝いた演技派女優が、苦境の中でも一瞬一瞬を大切に生きる喜びにあふれた物語に感動して、自らプロデュースを買って出たが映画『サヨナラの代わりに』が11月7日から日本でも公開される。10月22日から開催された《東京国際映画祭2015》でも特別上映され、2度目の来日となったヒラリー・スワンクが記者会見に臨んだ。

聡明な美人で誰もが羨むような人生を送っていた主人公ケイト(ヒラリー・スワンク)が、難病ALS(筋委縮性側索硬化症)発症という苦境に陥る。ヘルパーとして雇った歌手志望の学生ベック(エミー・ロッサム)との日々を通して、対照的な二人がお互い影響し合いながら、苦境の中でも自分らしく生きる喜びに目覚めていく。次第に言葉も不自由になり四肢も委縮して動けなくなる過程や、様々な感情を目で表現する難しいキャラクターを、大きな存在力と演技力で力強く生きたヒラリー・スワンクはさすがだ。

聡明な美人で誰もが羨むような人生を送っていた主人公ケイト(ヒラリー・スワンク)が、難病ALS(筋委縮性側索硬化症)発症という苦境に陥る。ヘルパーとして雇った歌手志望の学生ベック(エミー・ロッサム)との日々を通して、対照的な二人がお互い影響し合いながら、苦境の中でも自分らしく生きる喜びに目覚めていく。次第に言葉も不自由になり四肢も委縮して動けなくなる過程や、様々な感情を目で表現する難しいキャラクターを、大きな存在力と演技力で力強く生きたヒラリー・スワンクはさすがだ。

性同一性障害がまだ今ほど認知されていなかった時代、男性として生きようとした女性の悲劇を描いた『ボーイズ・ドント・クライ』(‘99)で世界を驚かせ、その5年後のクリント・イーストウッド監督と共演した『ミリオンダラー・ベイビー』(‘04)では一途な想いを貫こうと悲運に見舞われる女性ボクサーを演じて、人気実力共に演技派女優の名を不動のものにしたヒラリー・スワンク。いつも彼女の目力に惹き付けられ、彼女が歩むハードな人生に衝撃を受けてきた。彼女の素顔が知りたくて、一番会いたい女優――それがヒラリー・スワンクだった。

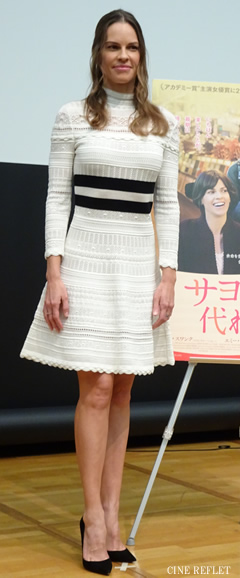

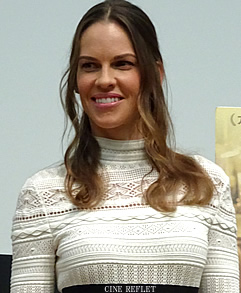

白の総レースのミニワンピースに黒のピンヒールをはいたヒラリー。引き締まったスリムなボディに満面の笑みを浮かべて登場。ひとつひとつの質問に丁寧に自信をもって応じていた。

――― 最初のご挨拶

皆様こんにちは。再び東京に戻って来られてとても嬉しく思っております。日本の美しい文化や美味しい食べ物を楽しんでおります。

皆様こんにちは。再び東京に戻って来られてとても嬉しく思っております。日本の美しい文化や美味しい食べ物を楽しんでおります。

――― 本作では主演だけでなくプロデューサーも務められていますが、制作のキッカケは?

とても美しい物語だと思ったからです。ALSについてはまだ原因も治療方法も解明されていません。二人のキャラクターは苦境の中で予期せぬことで友情を育むことになりますが、そこに人生の美しさや日々の瞬間を大切にしなければと思わせてくれる素晴らしいストーリーだったのがキッカケです。

――― 難病に侵されるケイトを演じてヒラリーさん自身が得たものは?

役者の素晴らしいところは、キャラクターを演じることで一人の人間として沢山の贈り物を得ることです。そのキャラクターの目を通して違う世界を見ることができ、私自身の視野がどんどん拡がっていくように感じられます。ケイトからも、人生は今の瞬間しかないのだから大切に生きなくてはならないということを学びました。また、人生で大切なのは、100%あるがままの自分であることだし、自分自身をちゃんと見てもらうことだと思うんです。ベックはケイトに贈り物をしているようですが、ケイトもまたベックに同じ贈り物を返しているんです。

――― もし、自分が限られた時間しかないとしたら、何をしたいですか?

私は本当に恵まれていると思います。いろんな役をやる度に、世界観が拡がり、世界中を旅して、自分とは違うタイプの人々と触れ合える、それが人生を豊かにしてくれています。数年前、愛する家族との時間を大切に生きていこうと誓いました。それはこの作品に出会ったからです。「一瞬一瞬を大切に生きる」これは「ポケットリスト(死ぬまでにしたいこと)」の一つであり、私は今生きているんです。

――― エミー・ロッサムを選んだ理由と共演した感想は?

エミーは素晴らしい才能を持った女優さんです。今回はオーディションだったのですが、私はオーディションの時違う作品の撮影のため立ち会えませんでした。後でエミーのテープを見た時に、彼女しかいない!と実感しました。プロデューサーも兼務していますので、こうしてキャスティングにも関われて、エミーを選ぶことができて本当に良かったと思っています。彼女は自由奔放なベックの心理状況を正確に掴んで演じてくれたので、彼女との共演は本当に本当に素晴らしいものでした!

エミーは素晴らしい才能を持った女優さんです。今回はオーディションだったのですが、私はオーディションの時違う作品の撮影のため立ち会えませんでした。後でエミーのテープを見た時に、彼女しかいない!と実感しました。プロデューサーも兼務していますので、こうしてキャスティングにも関われて、エミーを選ぶことができて本当に良かったと思っています。彼女は自由奔放なベックの心理状況を正確に掴んで演じてくれたので、彼女との共演は本当に本当に素晴らしいものでした!

――― 去年、ALSについて動画サイトを使った大規模なキャンペーンが行われましたが、その影響はあったのですか?

私も本作を手掛けるまでALSについては何の知識もありませんでした。あのキャンペーンを通じて世界中の多くの人々がALSに興味を持ってくれて、研究が進むように社会全体が動いてくれたことはとても有意義だったと思います。ただし、『サヨナラの代わりに』の撮影はあのキャンペーンの前に終わってましたので、タイミングは合ったという次第です。

――― 「一瞬一瞬を大切に生きることが大切」と仰ってましたが、どんなことをされているのですか?

例えば、誰かのことをふと思い出した時、「どうしているかなあ」とただ思うだけでなく、電話したりメールしたりしています。今チャリティを立ち上げる準備をしていますが、子供たちと捨てられた犬との触れ合いを通じて責任感を育んで行こうという意図です。何事も最初は大変ですが、充実した時間を過ごせます。それから、仕事からもすべて離れた1日オフの時間を取るようにしています。犬と遊んだり、散歩したり好きな本を読んだり、自分のための時間を必ず設けるようにしています。それ以外にも次のプランのために常にアンテナを張っているので、正直自分の時間を作るのはとても難しいですね。

例えば、誰かのことをふと思い出した時、「どうしているかなあ」とただ思うだけでなく、電話したりメールしたりしています。今チャリティを立ち上げる準備をしていますが、子供たちと捨てられた犬との触れ合いを通じて責任感を育んで行こうという意図です。何事も最初は大変ですが、充実した時間を過ごせます。それから、仕事からもすべて離れた1日オフの時間を取るようにしています。犬と遊んだり、散歩したり好きな本を読んだり、自分のための時間を必ず設けるようにしています。それ以外にも次のプランのために常にアンテナを張っているので、正直自分の時間を作るのはとても難しいですね。

――― 日本の学生に向けてのメッセージをお願いします。

全ての人は人生における生徒だと思います。別に学校へ通ってなくても、生きていく上でどんな逆境に在っても、諦めないで、乗り越えていくことが大変重要なことだと思います。若い時、自分を定義するのは自分自身でやるべきで、自分のために何が必要なのかを考えるべきです。自分のやりたいこと、自分の夢を叶えるために必要な事柄を日々選択していく生き方をすることが大切です。

――― しばらく休業されていましたが?

――― しばらく休業されていましたが?

さあ?どうしていたかしら?(笑)実は父が肺の移植手術をして、その看病のため1年間仕事を休みました。

――― アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督とコラボされるとか?

はい、イニャリトゥ監督は素晴らしい監督ですので、一緒に仕事ができるのをとても楽しみにしております。まだレオナルド・ディカプリオの映画を撮っている最中ですので、もうしばらく後になりますが。

――― アニメ映画の声優もされていますが?

凄く楽しかったです。2日間だけでしたが、もっとやりたかったです。機会があればまたやりたいです。

――― オスカーのシーズンになると、受賞した時のことを思い出したり、また3つ目が欲しいと思ったりして落ち着かないのでは?

8歳で女優になりたいと思った頃は、ただいろんなキャラクターを演じたいと思っていたので、オスカーのことなど想像もできませんでした。でも受賞することはとても光栄なことです。また、オスカーのシーズンはとてもマジカルなシーズンでもあります。自分が関係している作品は勿論ですが、他の作品も観る機会が増えますし、多くの方が注目して見て下さるので、ノミネートされただけでも大きく違うのです。

「8歳の時に女優になりたいと思ってから、人生の大半を女優として過ごしてきました。人生にインスピレーションを与えてくれる様々なキャラクターを生きられることに心から感謝しています」と語るヒラリー・スワンクの謙虚さこそ、真っ白な状態でそのキャラクターを生きられる秘訣かもしれない。

「8歳の時に女優になりたいと思ってから、人生の大半を女優として過ごしてきました。人生にインスピレーションを与えてくれる様々なキャラクターを生きられることに心から感謝しています」と語るヒラリー・スワンクの謙虚さこそ、真っ白な状態でそのキャラクターを生きられる秘訣かもしれない。

(河田 真喜子)