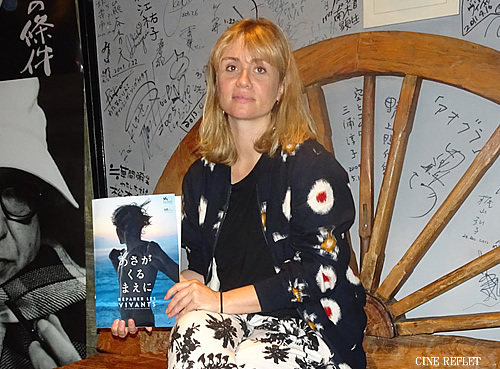

『あさがくるまえに』カテル・キレヴェレ監督インタビュー

『あさがくるまえに』カテル・キレヴェレ監督インタビュー

(2017年6月24日 大阪・九条のシネ・ヌーヴォにて)

「感情は言葉よりも雄弁」

臓器と共に移植される17歳・シモンの青春

是枝裕和監督の『誰も知らない』(2004年)や小津安二郎監督の『父ありき』(1942年)の世界観が、自分の描きたいものに似ているというフランス新進気鋭の女性監督カテル・キレヴェレ、37歳。脳死状態になった17歳のシモンをめぐる残された人々の再生を、移植タイムリミットの24時間の物語として描いた心に沁みる感動作『あさがくるまえに』を創り上げた。「言葉で説明するより、映像や俳優のエモーションで表現したい」と、リアルな映像と抒情性を巧みに融合させることができる、グザヴィエ・ドランやミア・ハンセン=ラブと並び期待される映像作家である。

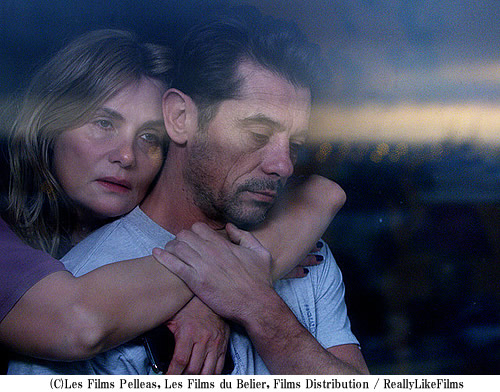

突然最愛の息子を失う不幸に見まわれ、離れかけていた夫婦の絆を取り戻す両親。静かに横たわるシモンと両親の気持ちを尊重しようとする移植コーディネーターのトマ。若くもない自分が臓器提供を受けることに迷いを感じる二人の息子の母・クレール。この三者を結びつけるのはシモンの心臓。恋にトキメキ、大きな波のうねりにも挑み、あらゆる可能性を秘めた未来を生きようとしていたシモンの心臓は、強く逞しく活発に躍動していたのだ。「“生きたい!”という衝動に駆りたてられる力強さを表現したかった」と語る監督。

突然最愛の息子を失う不幸に見まわれ、離れかけていた夫婦の絆を取り戻す両親。静かに横たわるシモンと両親の気持ちを尊重しようとする移植コーディネーターのトマ。若くもない自分が臓器提供を受けることに迷いを感じる二人の息子の母・クレール。この三者を結びつけるのはシモンの心臓。恋にトキメキ、大きな波のうねりにも挑み、あらゆる可能性を秘めた未来を生きようとしていたシモンの心臓は、強く逞しく活発に躍動していたのだ。「“生きたい!”という衝動に駆りたてられる力強さを表現したかった」と語る監督。

「映画は“生”を写し撮るものだから、死者より生きている者を描きたくて、残された人々に光を当てるストーリー展開にした」――― 臓器提供を決心し、シモンとの最後の別れをする両親や、心臓を摘出される直前のシモンに波の音を聴かせる医師のトマ、そして、感情を排除したようなオペ室の中で、人の生と死を司る儀式のような手術の模様を真上から捉えた映像など、“命の連携”の神々しさを表現。早朝、シモンが彼女の部屋の窓から抜け出す時のふと振り返ったその表情は、シモンの魂が別世界へ飛び立とうとするかのように、新たな息吹を観る者の心にも刻み込む。

「映画は“生”を写し撮るものだから、死者より生きている者を描きたくて、残された人々に光を当てるストーリー展開にした」――― 臓器提供を決心し、シモンとの最後の別れをする両親や、心臓を摘出される直前のシモンに波の音を聴かせる医師のトマ、そして、感情を排除したようなオペ室の中で、人の生と死を司る儀式のような手術の模様を真上から捉えた映像など、“命の連携”の神々しさを表現。早朝、シモンが彼女の部屋の窓から抜け出す時のふと振り返ったその表情は、シモンの魂が別世界へ飛び立とうとするかのように、新たな息吹を観る者の心にも刻み込む。

「脚色は、原作を尊重しながらも自分らしい作品にしたかった。原作を超えていく難しさもあれば面白さもある」――― 映画化争奪戦となった話題のベストセラー小説を基に、キャラクターを生きる実力派俳優をキャスティングし、印象的な深みのある映像で残された者の心に寄り添うキレヴェレ監督。『聖少女アンナ』『スザンヌ』とオリジナル脚本で製作してきたが、長編3作目にして早くも普遍的テーマを打ち出せる実力が発揮された。その躍進ぶりについて、「私も人生と共に変化していく訳で、生きている経験が深みとなって出ているのかも。撮影監督と協議しながら撮っているので、一作毎に学べることも多い」。

「脚色は、原作を尊重しながらも自分らしい作品にしたかった。原作を超えていく難しさもあれば面白さもある」――― 映画化争奪戦となった話題のベストセラー小説を基に、キャラクターを生きる実力派俳優をキャスティングし、印象的な深みのある映像で残された者の心に寄り添うキレヴェレ監督。『聖少女アンナ』『スザンヌ』とオリジナル脚本で製作してきたが、長編3作目にして早くも普遍的テーマを打ち出せる実力が発揮された。その躍進ぶりについて、「私も人生と共に変化していく訳で、生きている経験が深みとなって出ているのかも。撮影監督と協議しながら撮っているので、一作毎に学べることも多い」。

「人生を描くためには、理性的に考えて決断する力が重要。様々な流れの中に身を置くことは多いが、必ずしも時系列に表現する必要はない。ひとつひとつの出来事を受け止める力や、情緒的な要素やミステリアスな人間関係を映画で表現していきたい」と、エモーションを秘めた思慮深さがキレヴェレ監督の特徴と言えよう。大胆な編集から繰り出される生命力あふれるタッチや、ひと目でキャラクターがどんな生き方をしている人物かを理解させる描写力と、その映像からは片時も目が離せなくなる。

「人生を描くためには、理性的に考えて決断する力が重要。様々な流れの中に身を置くことは多いが、必ずしも時系列に表現する必要はない。ひとつひとつの出来事を受け止める力や、情緒的な要素やミステリアスな人間関係を映画で表現していきたい」と、エモーションを秘めた思慮深さがキレヴェレ監督の特徴と言えよう。大胆な編集から繰り出される生命力あふれるタッチや、ひと目でキャラクターがどんな生き方をしている人物かを理解させる描写力と、その映像からは片時も目が離せなくなる。

(河田 真喜子)

『あさがくるまえに』

◆Reparer les vivants 2016年 フランス・ベルギー 1時間44分(PG12)

◆監督:カテル・キレヴェレ

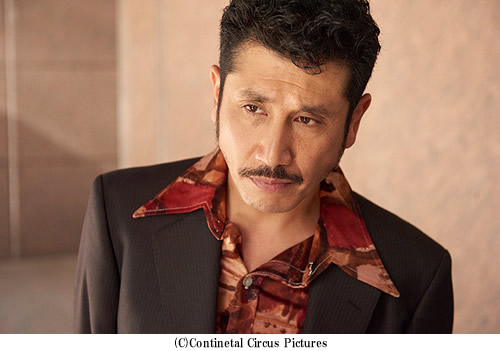

◆出演:タハール・ラヒム、エマニュエル・セニエ、アンヌ・ドルヴァル、ブリ・ラレーヌ、クウール・シェン、モニア・ショクリ

◆公式サイト: https://www.reallylikefilms.com/asakuru

◆(C)Les Films Pelleas, Les Films du Belier, Films Distribution / ReallyLikeFilms

◆2017年9月16日(土)~ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル梅田、近日~京都シネマ、神戸アートビレッジセンター、シネピピア 他にて心揺さぶるロードショー!

【STORY】

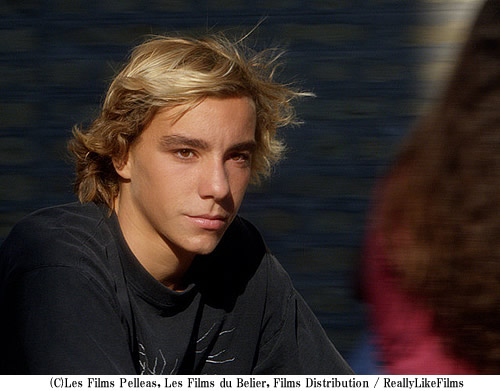

ル・アーブルの早朝。恋する彼女と一夜を共にしたシモン(ギャバン・ヴェルデ)は、部屋の窓から抜け出して二人の友人と合流して車で海岸へ向かう。冷たいうねりもものともせず、血気盛んな若者はサーフィンに興じる。だが、その帰り自動車事故を起こし、シートベルトをしていなかったシモンだけが脳死状態となる。突然の悲報にうろたえる母親(エマニュエル・セニエ)は、ようやく連絡がついた別居中の夫(クール・シェン)と共に医師からシモンの脳死宣告を受ける。さらに、気持ちの整理のつかぬ内に、移植コーディネーターのトマ(タハール・ラヒム)から臓器提供の依頼を受けてショックを受ける。

ル・アーブルの早朝。恋する彼女と一夜を共にしたシモン(ギャバン・ヴェルデ)は、部屋の窓から抜け出して二人の友人と合流して車で海岸へ向かう。冷たいうねりもものともせず、血気盛んな若者はサーフィンに興じる。だが、その帰り自動車事故を起こし、シートベルトをしていなかったシモンだけが脳死状態となる。突然の悲報にうろたえる母親(エマニュエル・セニエ)は、ようやく連絡がついた別居中の夫(クール・シェン)と共に医師からシモンの脳死宣告を受ける。さらに、気持ちの整理のつかぬ内に、移植コーディネーターのトマ(タハール・ラヒム)から臓器提供の依頼を受けてショックを受ける。

「まだ生きている。心臓が動いている。今にも起きてきそう」。最愛の息子・シモンを抱きしめる父と母。臓器提供の承諾を受けて動き出す移植ネットワーク。その適合者はパリに住む音楽家のクレール(アンヌ・ドルヴァル)だった。2人の息子が心配する中、もう若くもない自分が貴重な移植を受けて良いものか、と弱りつつある心臓を危惧しながらも迷っていた。だが、かつての恋人・アンヌ(アリス・タグリオーニ)との再会がクレールの背中を押す。「生きたい!」と…。

■提供: 松竹

■提供: 松竹

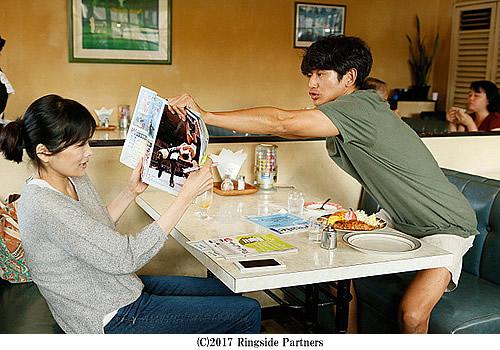

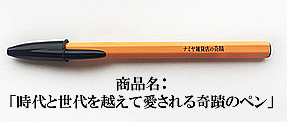

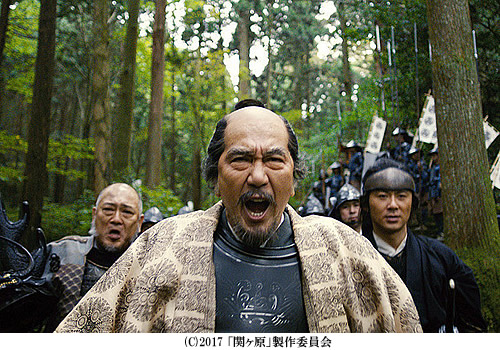

2012年。幼馴染の敦也、翔太、幸平の3人は、ある日夜を明かすため1軒の廃屋に忍び込む。そこはかつて悩み相談を受けることで知られていた「ナミヤ雑貨店」だった。今はもう廃業しており、自分たち以外誰もいないはずの店内に、突然シャッターの郵便口から手紙が落ちてくる。なんとその手紙は32年前に書かれた悩み相談だった。敦也たちは戸惑いながらも、当時の店主・浪矢雄治に代わって返事を書く――。

2012年。幼馴染の敦也、翔太、幸平の3人は、ある日夜を明かすため1軒の廃屋に忍び込む。そこはかつて悩み相談を受けることで知られていた「ナミヤ雑貨店」だった。今はもう廃業しており、自分たち以外誰もいないはずの店内に、突然シャッターの郵便口から手紙が落ちてくる。なんとその手紙は32年前に書かれた悩み相談だった。敦也たちは戸惑いながらも、当時の店主・浪矢雄治に代わって返事を書く――。

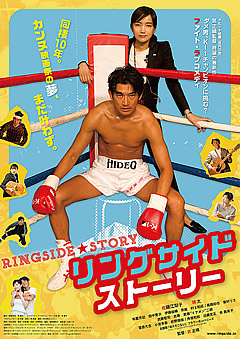

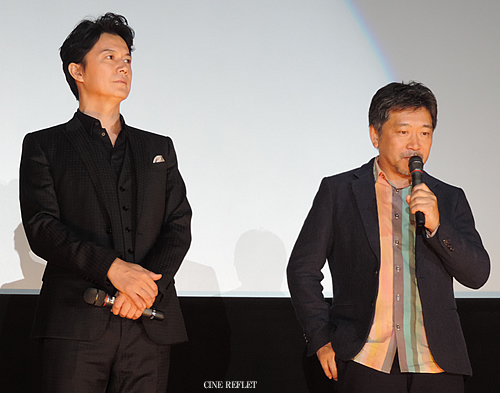

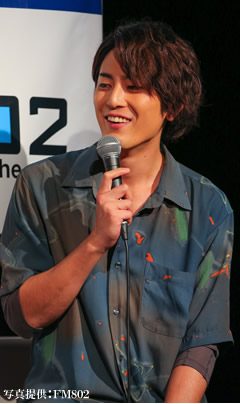

映画『トリガール!』×ねごと×FM802「ROCK KIDS 802」、熱気ムンムンの公開収録

映画『トリガール!』×ねごと×FM802「ROCK KIDS 802」、熱気ムンムンの公開収録 【イベント概要】

【イベント概要】

DJ:お二人はいつ頃から俳優になりたいと思われたのですか?

DJ:お二人はいつ頃から俳優になりたいと思われたのですか? 間宮:

間宮: Q3:限界を感じる時ってどんな時ですか?

Q3:限界を感じる時ってどんな時ですか? DJ:最後にラジオのリスナーへ向けて?

DJ:最後にラジオのリスナーへ向けて?

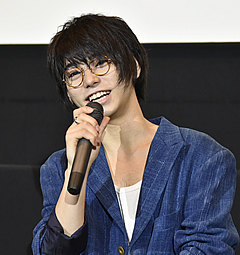

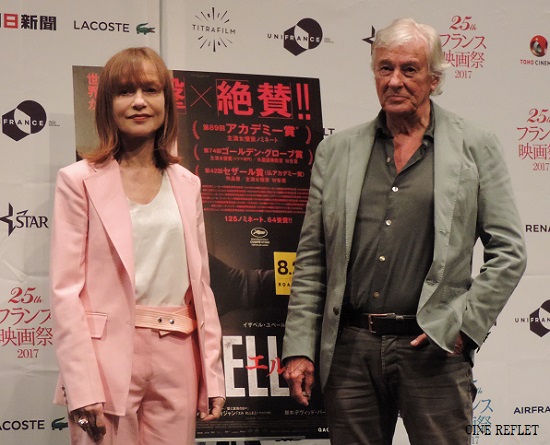

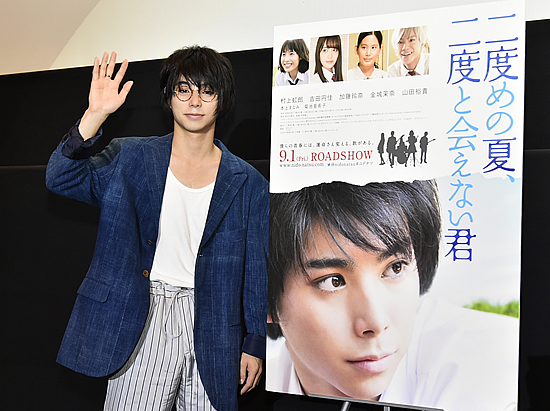

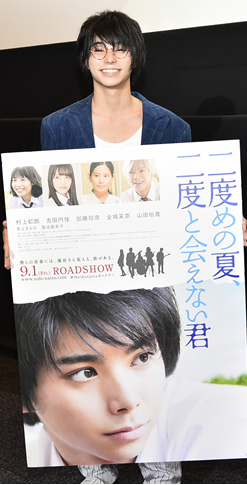

会場からのはち切れんばかりの拍手の中、颯爽とした身のこなしでステージに登壇したのは、映画『二度めの夏、二度と会えない君』にて主演を務めた、今大注目の新鋭実力派俳優の村上虹郎だ。

会場からのはち切れんばかりの拍手の中、颯爽とした身のこなしでステージに登壇したのは、映画『二度めの夏、二度と会えない君』にて主演を務めた、今大注目の新鋭実力派俳優の村上虹郎だ。