『ゴールデン SHIKA 賞』、『ゴールデン KOJIKA 賞』、『観客賞』発表! 『ユース審査員部門クリスタル SHIKA 賞』長編・短編各最優秀作品賞も!

イベントの模様を放送!

「ただいま!」という東出昌弘さんの挨拶に会場から一斉に「おかえりなさい!」。NHK連続TV小説「ごちそうさん」の撮影のため10カ月間大阪で生活した東出さんにとって、大阪は第二の故郷。映画のキャンペーンで来阪する度に「ただいま!」と挨拶。本作でも大阪ロケあり大阪弁あり播磨弁ありとかなり難しいイントネーションのセリフを違和感なくクリア。

『バンクシーを盗んだ男』の公開を記念し、公開初日となる8/11(土・祝)にトークイベント付き上映の実施が決定!ゲストには、映画だけではなくアートへの造詣も深く、デザイン集団「groovisions」の、唯一デザインしないメンバーとしても名高いミルクマン斉藤さんを招き、アート世界の現状から、バンクシーを中心としたグラフィティアート、本作品でも描かれるパレスチナでのストリートアートについて語っていただく。

日時:8月11日(土・祝)13:20の回

場所:シネリーブル梅田 シネマ4

ゲスト:ミルクマン斉藤さん

※料金:通常料金設定(各種割引適用可)

※チケット販売:劇場オンラインチケット予約詳細は公式サイトまで

【STORY】2007年、バンクシーはパレスチナとヨルダンを分断する高さ8m、全長450kmにも及ぶ超巨大な壁にグラフィティアートを描くプロジェクトを強行する。キリストの生まれた聖なる街ベツレヘムでクリスマスの観光活性に一躍買うべくバンクシーによって集められた14人のアーティストたち。巨大な壁は一瞬にして彼らのキャンバスとなった。バンクシーは代表作である「フラワーボンバー」をはじめ6つの壁画を残す。このニュースは世界的にも注目され、ベツレヘムには壁画を目当てに観光客が押し寄せた。しかし、プロジェクトの成功の裏では怒りを露わにする地元民が現れる。その原因はバンクシーが描いた「ロバと兵士」の壁画だ。パレスチナ人をロバとして描き貶められたと捉えた人々は壁画を切り取り、売り飛ばすことを決める。大手インターネットオークションサイト「eBay」に出品された「ロバと兵士」は世界を巡り、思わぬ波紋を呼ぶことになる。

【WHOISBANKSY?】

正体不明の覆面グラフィティアーティスト。イギリス・ロンドンを中心に世界各地の壁にゲリラ的に反権力的な作品を多く残している。自作を世界各国の有名美術館の人気のない部屋に無断で展示し、だれにも気づかれないまま展示を続けたことでも話題に。本人の意思とは関係なく、彼の作品は描かれた壁から即座にくり抜かれ、数千万円という値段で取引されることも。2017年、パレスチナ・ベツレヘム地区にある分離壁の目の前に「世界一眺めの悪いホテル」“TheWalledOffHotel”を開業

『バンクシーを盗んだ男』

『バンクシーを盗んだ男』

【監督】:マルコ・プロゼルピオ

【ナレーション】:イギ―・ポップ

【配給】:シンカ/2018年/イギリス・イタリア/英語/93分

8月11日(土)より、シネ・リーブル梅田/T・ジョイ京都にてロードショー!(10/6~)神戸アートビレッジセンターにて

■提供:ツイン

■日時: 2018年8月18日(土)

開場11:10/開映11:30

■場所: 海遊館ホール

(大阪府大阪市港区海岸通1丁目1−10)

<アクセス>大阪メトロ 中央線「大阪港駅」1番出口より徒歩約5分

■プレゼント人数: 5組 10名様

■締切日: 2018年8月8日(水)

■公式サイト: http://penguin-tadaima.com/

“必ず帰ってくる” という約束の物語

アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞し、世界で2500万人が観た奇跡のドキュメンタリー映画『皇帝ペンギン』(05)から12年、リュック・ジャケ監督が再びメガホンを取りました。今回は4Kカメラとドローンを駆使し、水中撮影では南極海で最深記録を達成するなど、誰も観たことない驚きの映像を撮影することに成功しています。

ぽってりした体をゆさゆさ揺らして歩く大人の皇帝ペンギンとフワフワの羽毛と飛行帽をかぶったようなヒナ。本作では、まだ子供の毛に覆われている若いペンギンたちの初めての旅に密着し、厳しい自然の中で一生懸命に生きる彼らの姿と親子の絆を感動的に描き出します。時にドキドキハラハラさせられながら、かわいいだけではない彼らの真の姿とともに南極の絶景を迫力の映像で紹介する珠玉のドキュメンタリー。

◆監督:リュック・ジャケ

◆フランス語ナレーション:ランベール・ウィルソン / 日本語版ナレーション:草刈正雄

◆製作:イヴ・ダロンド、クリストフ・リウー、エマニュエル・プリウー

◆2017年/フランス/仏語/カラー/ビスタ/85分

◆原題:L’empereur/提供:ハピネット、ユナイテッド・シネマ

◆配給:ハピネット/配給協力:ユナイテッド・シネマ

◆日本語字幕:佐藤南/協力:上田一生、サンマーク出版

◆後援:山階鳥類研究所、WWFジャパン、国際自然保護連合日本委員会、日本自然保護協会、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本/推薦:日本動物園水族館協会

◆© BONNE PIOCHE CINEMA – PAPRIKA FILMS - 2016 - Photo : © Daisy Gilardini

(プレスリリースより)

『子どもが教えてくれたこと』アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン監督インタビュー

『子どもが教えてくれたこと』アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン監督インタビュー

重い病気を抱えた5人の子ども達の日常をとらえたドキュメンタリー映画。アンブルは、お芝居をすることが大好きで、肺動脈性肺高血圧症を患う9歳の活発な女の子。8歳のテュデュアルは神経芽腫を患い、花を育てたり、土いじりが大好き。カミーユは、サッカーが大好きで、骨髄の神経芽腫を患う5歳の男の子。イマドは、腎不全で透析に通う、アルジェリアから治療のために移住してきた7歳の男の子。シャルルは、表皮水疱症という肌が弱い病気の、絵が好きな8歳の男の子。

それぞれ異なる場所で、病状も違う子ども達が、学校や病院や家で、家族や友達と元気に過ごす姿をとらえる。子ども達の目線で撮られた自然体の表情がすばらしい。病いと向き合い、治療しながらの毎日の中で、輝かんばかりの笑顔、力いっぱい生きる姿に勇気づけられる。「ぼくの皮膚は、チョウの羽みたいに弱い」という詩のような言葉や、通院に付き添う親をさりげなく気遣う言葉、「病気だからって不幸なわけじゃない」、「愛してくれる人たちがいれば幸せ」という哲学的な言葉の数々に、子ども達が背負ってきたものの重みを感じるとともに、どこまでもポジティブで、前向きな思いに心奪われる。

それぞれ異なる場所で、病状も違う子ども達が、学校や病院や家で、家族や友達と元気に過ごす姿をとらえる。子ども達の目線で撮られた自然体の表情がすばらしい。病いと向き合い、治療しながらの毎日の中で、輝かんばかりの笑顔、力いっぱい生きる姿に勇気づけられる。「ぼくの皮膚は、チョウの羽みたいに弱い」という詩のような言葉や、通院に付き添う親をさりげなく気遣う言葉、「病気だからって不幸なわけじゃない」、「愛してくれる人たちがいれば幸せ」という哲学的な言葉の数々に、子ども達が背負ってきたものの重みを感じるとともに、どこまでもポジティブで、前向きな思いに心奪われる。

日本での一般公開を前に、キャンペーンで来日されたアンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン監督にインタビューした。邦題の『子どもが教えてくれたこと』は、原題(※注参照)とは全く違うけれども、すばらしいタイトルだと賞賛。監督はご自分の娘を二人、幼くして病気で亡くされていて、この映画を観て、5人の子ども達と友達になってくれたら嬉しいと語る。病気ではなく、“生”を何度も強調された監督から発せられた言葉は、どれも情熱的で、5人の子ども達への、映画への熱い思いが伝わった。

―――子ども達は、すごく生き生きした表情を見せてくれていましたね。

子ども達の生きる力です。子ども達はいつも人生を謳歌しています。病気の子どもでも、健常の子どもでも、一生懸命生きていることに変わりはないところを観てほしい。今、そのときを生きる力を持っているということです。大人がこんな重い病気であることを知らされたら、意気消沈して立ち上がれなくなり、生きられなくなってしまう。でも、子どもはそうではありません。たとえ重い病気にかかっても、前向きに生きていくことに何ら支障はないのです。

―――この5人を選んだきっかけは?いろんな子ども達に会ったのですか?

ほかの候補があって、選んだわけではなく、映画に出てくる5人の子ども達にしか、私は会っていません。子ども達に会う前の準備段階では時間をかけて、ドクターや、病気の子ども達を支えている協会の方々に会って、自分がやりたいことを伝えました。

―――監督のお嬢さんの死がきっかけで、撮影を始められたということでしょうか?

違います。亡くなったということよりも、“生きていた私の娘”が、こういう作品をつくるきっかけになりました。“娘の人生”がきっかけと思っています。

―――病気に焦点を当てるのではなく、まさにその子の人生そのものを撮ったということですか?

この子たちの生きている姿が、映画のテーマです。この子たちは、病気を持っていますから、その人生を写しとれば、必ず治療シーンは入ってきます。でも、病気がテーマではありません。

―――5人に会った時の第一印象は?

準備段階で、ドクターや協会の方から、5人のことについて色々な情報を教えてもらっていたので、私はこの子たちのことをよく知っていました。だから、この子たちなら大丈夫だろうという自分の中の確信を、実際に会ってみて、確認できたのです。

―――初めて子ども達に会って、カメラを回し始めるまで、どれくらい時間がかかりましたか?

1時間あるいは1日くらいでした(笑)。子ども達は、とても自発的で、すぐに間髪入れず反応します。OKであれば、むしろ「なぜすぐやらないの?」という反応でした。

―――だからこそ自然な笑顔ができたのですね。

―――だからこそ自然な笑顔ができたのですね。

やり直しは一切ありません。本当に子ども達の思いどおり、話したいようにやってもらって、そのまま写しました。

―――子どもが自分の病気を説明するシーンがありますが、どのように撮られたのですか?

シナリオは一切ありません。子ども達が語っているだけで、自然に語れたのがあのシーンです。撮影の予定表もなく、子ども達が自分で決めていきました。

―――完成した映画を、子ども達や家族の方々に観てもらった感想は?

すごく満足して、誇りに思ってくれました。この映画を観るまでは、5人の子ども達はお互いに会ったことがなかったのですが、映画が完成して観てもらった日に、初めて会ってもらって、「アンプルちゃん、可愛いね」(笑)とか、イマドがシャルルのところに行って「こんにちは、君がシャルル、お友達だね」と言って抱き合って、映画の中で分かち合ったものを見つけたり、皆で感動していました。

―――今も、子ども達の治療は続いているのですか?

この映画をつくった者としては、この映画に映っている、撮影した時のままの姿を分け合って感動してほしいと思います。その後どうなったかはあまり語りたくありません。

―――カメラマンが5人ということですが、撮影はどんなふうに進めたのですか?

―――カメラマンが5人ということですが、撮影はどんなふうに進めたのですか?

撮影に使ったカメラは1台だけです。当初、予定していたカメラマンが病気になってしまい、代わりを探したところ、通しでやってくれる方が見つからず、5人の方に交替でやってもらいました。一人の子に一人のカメラマンがつくという形ではありません。

―――編集に5か月かかったということですが、どんなふうにシーンを選んでいったのですか?

撮影時間は110時間ぐらいで、それを80分に仕上げました。できあがった映画を観たお客さんが、私が子ども達に出会ったように、出会えるかどうかを大切に、シーンを残しました。たとえば、シンプルで見逃すようなシーンですが、テュデュアルは植物や植木が大好きで、彼が植物の葉を優しく触っている姿は、私が初めて彼に出会った時の貴重なシーンなので、最後まで残しました。

―――シーンの並べ方は?

時系列で並べたわけでも、オムニバスでもありません。全部混ざった形で、子ども達5人が、それぞれ違うところで生きている姿、人生を観てもらい、受け止めてもらって、5人の子ども達に出会ったという印象を持ってもらえるように編集しました。

―――日本では、重い病気の場合、大人でも告知しないことがありますが、5人の子ども達は自分の病気のことをしっかり理解していて、驚かされました。フランスでは当たり前のことですか?

フランスでは、大人については、本人への病気の告知は当然で、慣例になっています。最近は、子どもであっても、きちんと本人に告知するのが、フランスの常識になってきています。病気を抱えて生きていくのは本人ですから、本人に告知することは当たり前ですね。

―――日本の子どもよりも成熟しているように感じました。

成熟しているということではありません。あの子ども達には、事実を話していいと伝えました。それをやらせたら、子ども達は、ああいうふうにふるまえる力をもっています。たとえば、子ども達に同じことを言えば、同じように反応すると思います。だから、こういう映画を皆に観てもらって、シェアしてほしいと思います。

―――子どもはこういうものだと、大人が決めつけて見てしまっているのですね。

子どもは何も知らなくて、教えてやらなければならない、学ばなければならないと、大人は思い込んでいます。でも、子ども達は、知識ではなく、知性の“知”みたいなものを本来持っていることを理解すべきです。

―――子ども達の両親は、映画の撮影にすぐ同意してくれましたか?

ご家族の方からは、それぞれすぐにお返事をいただきました。メディアとかマスコミに慣れていないのに、すぐ快諾してくれて驚いたくらいです。きっと、自分達の子どもが生きている姿を皆と分かち合いたいという気持ちを持っておられたからではないかと思います。私が、病気の子ども達のドキュメンタリー映画をつくりたいと言っていたら、それほど快諾してもらえなかったと思います。病気だけれども、懸命に生きている姿を見せたいという提案がよかったんじゃないでしょうか。

―――病気の子どもだと、ついまわりの大人が何でもしてあげたり、行動も制限しがちになると思いますが、映画の中の子ども達は、演劇に挑戦したり、まわりの大人達が自由な行動を認めていますね。

―――病気の子どもだと、ついまわりの大人が何でもしてあげたり、行動も制限しがちになると思いますが、映画の中の子ども達は、演劇に挑戦したり、まわりの大人達が自由な行動を認めていますね。

子ども達を信じることは難しいですが、とても大事なことです。アンブルは、心臓の重度の病気で、スポーツをしてはいけません。でも、彼女は、長く生きることをあまり重要視しておらず、少しくらいスポーツもやらせて、と言います。運動したらリスクのある病気なので、母親としてはすごく辛い立場です。でも、母親は子どもを信じています。禁止するよりは、子どもにスポーツをする満足感を与えてやりたい、そのほうが娘も嬉しいだろうと母親も感じています。

―――かなり覚悟の要ることですね。

子どもを守りたいのが母親としての本能ですから、母親自身が成熟した女性にならないと、そういう接し方はできないでしょう。親は、子どもの代わりに生きることはできません。親にできることは、子どもと一緒に伴走すること、そばにいることです。それがわかるようになるのは、子どもをとおして母親自身も成熟するということです。

―――フランスの観客の反応はどうでしたか?

大成功でした。子ども達が自由に語っているところを撮っているドキュメンタリー映画はこれまでなかったですし、子ども達に直接しゃべらせたところに誠実さを感じてもらえたのではないでしょうか。

―――子ども達の正直な言葉が観客に伝わったということですか?

自分も子どもの頃、こういうものを持っていたなあと思い出したり、心の琴線に触れるものがあったのではないでしょうか。大人になると、子どものような自然な生き方ができなくなってしまいます。また子どもの頃に戻って、そういう生き方をしたい、そんな気持ちを、この5人の子達が後押ししてくれる気がします。

『子どもが教えてくれたこと』

・(2016年 フランス 1時間20分)

・原題:Et Les Mistrals Gagnants

・監督・脚本:アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン

・出演:アンブル、カミーユ、イマド、シャルル、テュデュアル

・公式サイト⇒ http://kodomo-oshiete.com/

・(C)Incognita Films - TF1 Droits Audiovisuels

※注:原題の『Et Les Mistrals Gagnants』は、「ミストラル・ガニャン」(Mistral gagnant)というフランスの歌手ルノーの歌にちなんでつけられたタイトル。この歌は劇中でも流れ、人生への慈しみあふれた歌詞とメロディに胸が熱くなります。(ミストラル・ガニャンとは、かつてフランスの駄菓子屋で売っていた砂糖菓子の商品名です。)

(伊藤 久美子)

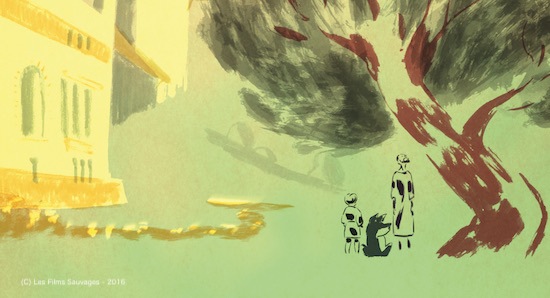

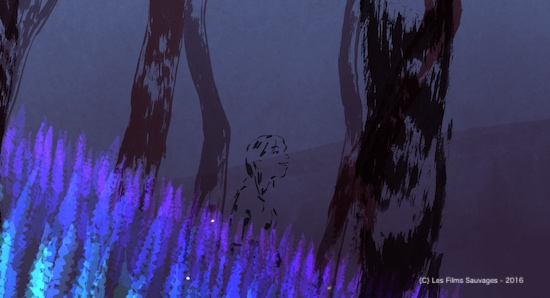

水墨画のようなタッチの線が、ある時は水に、ある時は少女となって、スクリーンの中を疾走する。シンプルなのに力強く、余白が多いからこそ豊かな想像を膨らませることができる。アヌシー国際アニメーション映画祭審査員賞、最優秀フランス作品賞のダブル受賞を果たした、セバスチャン・ローデンバック監督の初長編アニメーション映画『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』が8月18日よりユーロスペース、8月25日よりシネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開される。

グリム童話に初版から収録されている民話「手なしむすめ」を新たによみがえらせた本作。ヒロインの少女は、悪魔の企みで実の父親に手を切り落とされ、その後王子と結婚したものの城を追われる羽目となる。苦難の連続にも屈せず我が子と共に、誰の助けも借りずに生きる少女のたくましさは、世代を超えて共感を呼ぶことだろう。従来にはない作画技法(クリプトキノグラフィー)を用い、たった一人で作画を担当。アナイス・ドゥムースティエ(『彼は秘密の女ともだち』)ら俳優陣の声の迫力もあいまって、とても力強く勇気付けられる作品に仕上がっている。まさにこの夏必見のアニメーションだ。

ワークショップやキャンペーンのため来日したセバスチャン・ローデンバック監督に、作品についてお話を伺った。

―――まずはアニメの本場、日本で劇場公開されることについて、感想を教えてください。

ローデンバック監督:この作品が日本で劇場公開できることは、とても幸運だと感じています。映画にとってもそうですし、日本の観客の皆さんの反応がとても興味深いのです。日本人は、アニメの教養をお持ちで、文化に裏付けられた教養も兼ね備えています。おそらく世界の中で、日本が唯一、絵画と同じように、デッサンを、色を塗った絵画と同じ価値で扱っている国だと思います。そしてアニメーションが独特の文体を持った表現方法であり、全ての観客層に向けられた独特の表現方法であると見なされている唯一の国だとも思っています。日本での劇場公開が待ちきれません。

―――アニメーション監督の中で、高畑監督を最も尊敬しているそうですが、高畑監督作品との出会いや、受けた影響について教えてください。また、他に影響を受けたアーティストは?

ローデンバック監督:高畑勲監督は偉大なアニメーション作家であり、偉大なアーティストだと思っています。それと同時に偉大な冒険家、そして探求を続ける方だと思います。高畑監督は決して同じことを2度と繰り返しませんし、同じ作品を2度と作らなかった。私が初めて出会った高畑監督作品は、子どもの頃に見た「アルプスの少女ハイジ」でした。ハイジは商業的なアニメーションシリーズでしたが、非常に美しい、美を追求した作品です。登場人物も人間的で美しい。きっと高畑監督ご本人に似ているキャラクターなのではないかと思いますし、そういう人間的なものは高畑監督作品全てに共通して感じられます。私が尊敬する作家とは、いろいろな手法を試し、同じことを繰り返さない監督、つまり一度やったことの延長線上で次の作品を作るような監督ではないということです。高畑監督の他には、スタンリー・キューブリック、アラン・カヴァリエ、ピーター・ワトキンズなどからも影響を受けていると言えるでしょう。

―――ミニマムな描写の中、少女の営みがリアルに描写されていますが、具体的に描いた狙いは?

ローデンバック監督:少女は前半に手を切られてしまうので、自分一人で物事ができなくなってしまい、自立性が奪われてしまいます。それまでの物語の冒頭部では、彼女が自分の手でできる作業をあらゆる方向から描いています。例えば、自分の手を使って木登りをしますし、綿から糸を紡いで、布を織り、ハンモックも作ります。また自分の手で、器も作っています。彼女の体を使った行動というものが、物語の中心を成していきます。ですから私はこの少女をイキイキとした生命力のある人物として描かなくてはなりませんでした。一方で、実際にそこで描かれている彼女に、生命はないのです。彼女には線と色しかないのですから。画面上で生命を与えるために小さな身振りを描くことにしました。彼女は小さな身振りを通して生きているのです。逆にいえば、現実を画面に模写することで、生きている訳ではないのです。

―――出産後にお乳が吹き出たり、人間の生理的現象がアニメで描かれるのも新鮮でしたが、そのような描写の意図は?

ローデンバック監督:彼女の肉体が映画の中心にあり、肉体を通し、そして自然との関わりの中で、少女の存在を具体的に描く必要がありました。また同時に、この映画はこの少女が王女である前に、少女である方がいいということを描きたい作品でもあります。王女は社会の中で、ある種のランクに位置付けられる女性の表層でしかありません。しばしば社会は、全ての女性が王女でなければならないと見なしがちです。また、子どもたちに向かってもそのように語ってしまいがちです。ですから私はある意味、王女になるよりも、自分の息子と自然の中でウンチをする方が素晴らしいことだと言いたかった。その方が、もっと普通のことなのだと思います。

―――水は聖なる物、生きる源の象徴であるようでもあり、意思を持って動いている存在のように見えました。冒頭も水の流れから始まりますが、水を描くことに込めた思いは?

ローデンバック監督:実は原作のグリム童話では水車ではなく、風車でした。私にとって粉挽き小屋が水車なのはとても重要なことでした。この物語を、“水”を通して描きたかったですし、水はとても女性的な要素があるからです。また、常に動き続けるものであり、“水”が映画全体の構造を貫く脊髄になる。そして少女が辿る軌跡を描くものでもあると思っていました。

―――昨日のトークで少女が自分の手を再び獲得する理由についてのお話もありましたが、監督自身の境遇とどう重なっているのですか。

ローデンバック監督:この作品を見ていくと、彼女が必ずしも自分の手を必要とはしていないことが分かります。自分の手がなくても生きていける。彼女は「生き残らなければいけない」という生の衝動に駆られて、再び自分の手を生やしてしまうのです。つまり、王子が自分の息子を殺すのではないかと思ったときに、自分の息子を救おうとして、再び自分の手を取り戻す訳です。私が自分自身の手と道具を使い、自分一人で作品を作り上げたということは、彼女が作品の中で最後に自分自身の庭を作り上げたということと共通していると思います。

―――何枚ものレイヤーを重ねている背景も非常に美しかったです。人物は一キャラクターを単色で描いているそうですが、背景も同じ方法ですか?

ローデンバック監督:基本的には人物と同じように、背景も白い紙に黒字で描き、その紙を重ね合わせて背景となる画面を作ります。一つの層は一色でできており、単色の層を重ね合わせ、一枚の背景を作っています。人物の動きを単純な方法で早いスピードで動かしていたのと同様に、背景画も単色のものを重ねて、複雑なものに仕上げています。

―――少女の声を演じたアナイス・ドゥムースティエさんが素晴らしかったですが、キャスティングの経緯や、現場でのエピソードを教えてください。

ローデンバック監督:声の録音は作品制作の最後の方で行いました。自分で作ったキャラクターなので、私はとてもよく理解しているのだけれど、その少女に合った声を見つけるのは簡単ではありませんでした。アナイスが最初に少女の吐息を録音したのですが、その吐息を聞いた時、ようやく「今、少女が存在している」と思いました。本当に素晴らしかったです。神秘的で、マジックのような瞬間でした。アナイスが出産シーンを録音した時は、本人も妊娠していて、しかもかなり出産時期が近かったのです。この出産シーンの声を本当に演じられるかとアナイスに訊ねると、それでもやると言ってくれました。予定日は数週間後だったのですが、実際に出産したのは録音した5日後でした。出産シーンの録音をすることで、自分の出産の準備になったのかもしれません。

―――様々に姿形を変える悪魔役は、フィリップ・ローデンバックさんの声も相まって迫力がありました。おとぎ話には欠かせないこの役を描く際に、心がけたことは?

ローデンバック監督:悪魔というのは絶対的な悪です。一方で、キリスト教的文化の中の悪魔は描きたくなかった。私にとって悪魔は世界のあらゆる場所に偏在しているものとして描きたいと思っていました。悪魔があらゆるものに姿を変える。そのように描きたかったので、声に関しては、一言聞いただけで悪魔だと分かる声が必要でした。フィリップ・ローデンバックさんの声は悪魔らしくて素晴らしかったので、様々な動物に彼の声を乗せていきました。とりわけフィリップの声で子どもを演じたときは、通常の子どもとは相対するような存在感で素晴らしかったと思います。

―――エンディングで「Wild Girl」という英語の曲が使われ、とてもインパクトがありましたが、起用の理由は?

ローデンバック監督:エンディング曲は自分で作詞作曲しました。グリム童話の原作「手なしむすめ」は、アメリカの精神分析学者クラリッサ・ピンコラ エステスの著書、「狼と駆ける女たち」と題された本の中で分析されています。そこでは、自然の中で野生的に生きている女性が描かれたいくつかの童話、民話が登場するのですが、歌のタイトル「Wild Girl」は、その本で描かれている女性を参考にしています。

―――どんな逆境にも負けず、貪欲に生きようとする少女の物語だと思いますが、この作品を生きづらい現代に蘇らせる意義は?

ローデンバック監督:この童話を最初に読んだ時、非常に現代的だと思いました。主人公が物事を学んでいく物語だからです。最初、少女は外側からの抑圧の中で生きています。粉挽き小屋にいるときは父親からの抑圧、お城にいるときは王子の存在がありました。少女が自分の運命を勝ち取るために、自分自身の時間や空間が必要で、彼女はそれを得ようとしました。私は彼女が獲得してきたことは、全ての人間にとって必要なものだと思います。誰もが自分自身の場所、空間を必要としています。現代において、それぞれの時間や空間を得るため、周りの努力が不足しているように感じられます。この物語で素晴らしいと思うのは、他人と離れて、自分一人で生きなければいけないことを語っているところだと思います。そして、自分自身の空間を見つけると、世界の中で、正しい方法で生きることを獲得できると語っているのです。

(文:江口由美 写真、取材協力:松村厚)

※取材当日は西日本豪雨のため私自身が取材に伺えず、関西宣伝の松村氏に取材を代行いただきました。取材者不在の中、こちらが用意した質問に答えていただいたセバスチャン・ローデンバック監督に、心から感謝申し上げます。

<作品情報>

『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』“Le Jeune fille sans mains”(2016年 フランス 80分)

<監督>セバスチャン・ローデンバック

<声の出演>アナイス・ドゥムースティエ、ジェレミー・エルカイム、フィリップ・ローデンバック、サッシャ・ブルド、オリヴィエ・ブローチェ、フランソワーズ・ルブラン

2018年8月18日(土)~ユーロスペース、8月25日(土)~シネ・リーブル梅田、名古屋シネマテーク、今秋京都シネマ、元町映画館他全国順次公開

公式サイト→http://newdeer.net/girl/