日程:11月5日(土)

実施時間:13:10~13:40

会場:TOHO シネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7

(東京都港区六本木 6-10-2 六本木ヒルズけやき坂コンプレックス内)

参加者(敬称略):中村ゆり、玉城ティナ、若葉竜也、今泉力哉監督

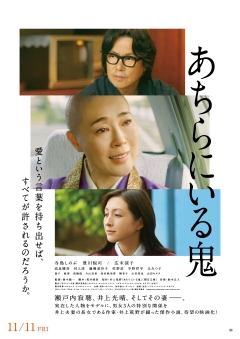

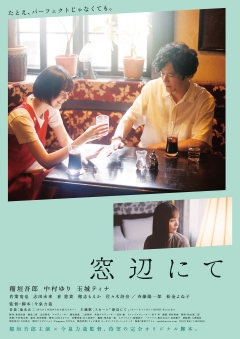

稲垣吾郎主演×今泉力哉監督、待望の完全オリジナル脚本。

創作と恋愛を軸に描く、ちょっぴり可笑しい大人のラブストーリー。

『ミッドナイトスワン』に続く温かな愛、新たな青春映画の誕生。

『半世界』など次々と斬新な役柄に挑んできた稲垣吾郎を主演に迎え、『愛がなんだ』『街の上で』などの今泉力哉監督による完全オリジナル作品『窓辺にて』は 11 月 4 日(金)より公開です。ある悩みを持つ主人公・フリーライター市川茂巳を演じる稲垣吾郎に加え、市川の妻・紗衣役に儚げな存在感で観客を魅了し続け、『母性』の公開が控える中村ゆり、高校生作家・久保留亜役に『ホリック xxxHOLiC』など多数の話題作に引っ張りだこの玉城ティナ、市川の友人でプロスポーツ選手の有坂正嗣役に今泉監督作の常連で『街の上で』で主演を務めた若葉竜也、有坂の妻・ゆきの役に幅広い役柄でキャラクターを演じ分ける『架空 OL 日記』の志田未来、そして紗衣と浮気している売れっ子小説家・荒川円役に『裸足で鳴らしてみせろ』の今後が期待される若手俳優の佐々木詩音が抜擢。個性的な俳優陣が今泉組に集結し、濃密でほろ苦い愛についての群像劇を繰り広げます。

11 月 5 日(土)TOHO シネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7にて、公開記念舞台挨拶を実施いたしました。舞台挨拶では、公開を迎えた喜びや、本作に込めた思いなどたっぷりと語っていただきました!!

<稲垣吾郎さんからのコメント>

本日は『窓辺にて』公開記念舞台挨拶にお越しいただき誠にありがとうございます。現在療養中のため、今泉監督や出演者の皆様と一緒に登壇できずとても残念です。先日【「第35回東京国際映画祭」コンペティション部門観客賞】という素晴らしい賞をいただきました。これも、いつも応援してくださっている皆様がいらっしゃるお陰だと感謝しています。 そして、ずっとご一緒させていただきたいと思っていた今泉監督の作品に出演できたことは僕にとって素晴らしい宝物となりました。

日々、回復に向かっています。中村さん、玉城さん、若葉さん、今泉監督、そして観客の皆様とまたお会いできるのを楽しみにしております。『窓辺にて』をどうぞ宜しくお願いいたします。

稲垣吾郎

★<映画『窓辺にて』公開初日舞台挨拶レポート>★

新型コロナウイルス陽性のため、イベントを欠席した稲垣からのコメントを受け、今泉監督は「本作の出演を“宝物”と言ってくださったのがすごくうれしいです」とニッコリ。第 35 回東京国際映画祭 コンペティション部門観客賞受賞に関しては「(作品が)お客さんに届いたときが、創作の過程でとてもうれしいこと。光栄に思います」感謝の気持ちを伝えた。

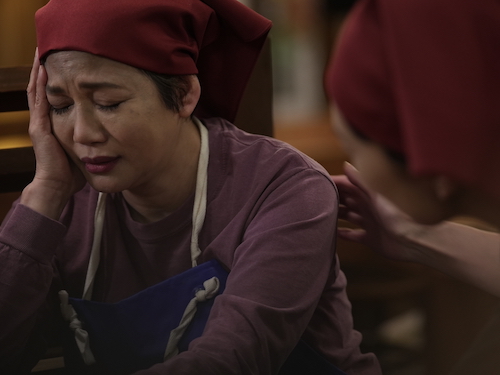

本音が言えない夫婦役を稲垣と演じた中村は撮影を振り返り「稲垣さんと対峙し気持ちを吐露するシーンでは、脚本では理解できていなかったものをストンと理解することができました。本当は脚本の段階で理解していなきゃダメなんですけれど…」と俯きながら、稲垣の演技に助けられた部分が大きかったことを明かした。映画祭でのレッドカーペットでは、隣を歩いた稲垣が薄着の中村と玉城を気遣ってくれたそう。中村は「寒くない?大丈夫?」と優しく声をかけてくれた稲垣と「初めて何気ない話ができました」と微笑んだ。

本音が言えない夫婦役を稲垣と演じた中村は撮影を振り返り「稲垣さんと対峙し気持ちを吐露するシーンでは、脚本では理解できていなかったものをストンと理解することができました。本当は脚本の段階で理解していなきゃダメなんですけれど…」と俯きながら、稲垣の演技に助けられた部分が大きかったことを明かした。映画祭でのレッドカーペットでは、隣を歩いた稲垣が薄着の中村と玉城を気遣ってくれたそう。中村は「寒くない?大丈夫?」と優しく声をかけてくれた稲垣と「初めて何気ない話ができました」と微笑んだ。

稲垣との撮影について玉城は「お互い『こういう演技にしましょう』と話すタイプではありません。カメラ前で互いの持っている感情を差し出すような形で、お芝居ができました」と笑顔を浮かべ、「役では私が引っ張っていかなきゃいけない感じでしたが、『なんでも来い』という感じで稲垣さんが引っ張ってくれたのが印象的でした」とうれしそうに語った。スクリーンで稲垣との共演シーンを観た感想については「(2 人の姿を)引きで観ることで関係性が浮き出ると感じることが多かったです。出来上がった映像で気づくことがたくさんありました」とコメントした。

稲垣との撮影について玉城は「お互い『こういう演技にしましょう』と話すタイプではありません。カメラ前で互いの持っている感情を差し出すような形で、お芝居ができました」と笑顔を浮かべ、「役では私が引っ張っていかなきゃいけない感じでしたが、『なんでも来い』という感じで稲垣さんが引っ張ってくれたのが印象的でした」とうれしそうに語った。スクリーンで稲垣との共演シーンを観た感想については「(2 人の姿を)引きで観ることで関係性が浮き出ると感じることが多かったです。出来上がった映像で気づくことがたくさんありました」とコメントした。

稲垣&中村の共演シーンでは 12 分の長回しも。台本では 8、9 分のシーンだったと話した今泉監督は「2 人がお芝居をする中で、セリフや気持ちの間(ま)がプラスされた結果です。稲垣さんは台本にはないセリフを自分で 2、3個足していたことに気づいていなかったらしくて…。ただ(台本に)書いてあることをやるのではなく、(2 人が芝居とキャラクターに)向き合っている空気でした」と現場の様子に触れ、「撮影で芝居をチェックする時は冷静に観るように心がけていますが、稲垣さんから『監督、チェックのときに泣いてませんでした?』と何かのインタビュー時に指摘されて(笑)、見られていたことは恥ずかしかったけれど、稲垣さんから『俳優としてはうれしかったです』と言われました」と笑顔で稲垣からかけられた言葉を伝えていた。

稲垣&中村の共演シーンでは 12 分の長回しも。台本では 8、9 分のシーンだったと話した今泉監督は「2 人がお芝居をする中で、セリフや気持ちの間(ま)がプラスされた結果です。稲垣さんは台本にはないセリフを自分で 2、3個足していたことに気づいていなかったらしくて…。ただ(台本に)書いてあることをやるのではなく、(2 人が芝居とキャラクターに)向き合っている空気でした」と現場の様子に触れ、「撮影で芝居をチェックする時は冷静に観るように心がけていますが、稲垣さんから『監督、チェックのときに泣いてませんでした?』と何かのインタビュー時に指摘されて(笑)、見られていたことは恥ずかしかったけれど、稲垣さんから『俳優としてはうれしかったです』と言われました」と笑顔で稲垣からかけられた言葉を伝えていた。

今泉組には 4 回目の参加となる若葉は「現場にどんな方がいても変わらないのが今泉組のすごいところ。今泉監督の温度で現場が進んでいるので、いつものように真摯に取り組みました」といつもと変わらない姿勢で撮影に挑んだと明かす。稲垣の印象については「小さい頃から見てきた方を目の前にすると独特の緊張感があります。手の届く距離、頑張れば肩を“ポンポン”できる距離に稲垣吾郎がいることがとても不思議でした」とスターとの共演の感想を伝えた。

本作で扱うテーマ、浮気や不倫について今泉監督は「浮気や不倫はよくないことという前提はあります」と前置きし、それが理由で芸能人が断罪されたり業界から消されたりする現象について「『それって行きすぎてないか?』と思うところがあって…。当事者で話し合ってうまくいきそうなことが、SNS などによって離婚に追い込まれるのはどうかなと思います。(浮気や不倫は)よくないことだけど、いろいろな葛藤や感情があったりします。純粋に好きという気持ちまで全部なきものにされるのはちょっと違うかもと感じていて。僕は映画の主題にはならないような、取るに足らないことを掬い取りたいと思っています」と解説。続けて「浮気や不倫のシーンはありますが、楽しいこととしては描いていません。(浮気や不倫をそのまま描くのではなく、そのことで)悩んでいる時間を描くことで、キャラクターを嫌わないで済むかなという考えがあり、あえてという気持ちで(悩んでいる姿を)描いています」とテーマ選びとキャラクターの描き方について説明した。

本作のテーマにちなみ「何かを得るために手放していることはある?」という質問に中村は「欲しいものがあまりないので、思い浮かばないけれど…」と困り顔。しばらく考えて「大好きなラーメンのためなら行列に並びます。ラーメンのために時間を手放している、それくらいかな…」と微笑んだ。玉城は「人の縁もモノも手放してからこそ得られるものがあると思っています。買い物をして 1 つ手に入れたら 1 つ手放す。割と断捨離しています!」とコメント。若葉は「何かを手に入れるために何かを捨てるという感覚がそもそもなくて…。断捨離もほとんどしません」と回答。モノは手放さずためまくっているという今泉監督は「アイドルの卒業や解散、映画にも登場するスポーツ選手の引退などはマイナスと捉えていません。抱えすぎると窮屈になるし、手放したから手に入るものがあります」と話すも自分自身は「部屋は紙や脚本が山積みです。思いを書いたノートも捨てられないです。奥さんは捨てたがります。その(奥さんと自身との)感覚の違いもおもしろいと思っています」とうれしそうに答えていた。

本作のテーマにちなみ「何かを得るために手放していることはある?」という質問に中村は「欲しいものがあまりないので、思い浮かばないけれど…」と困り顔。しばらく考えて「大好きなラーメンのためなら行列に並びます。ラーメンのために時間を手放している、それくらいかな…」と微笑んだ。玉城は「人の縁もモノも手放してからこそ得られるものがあると思っています。買い物をして 1 つ手に入れたら 1 つ手放す。割と断捨離しています!」とコメント。若葉は「何かを手に入れるために何かを捨てるという感覚がそもそもなくて…。断捨離もほとんどしません」と回答。モノは手放さずためまくっているという今泉監督は「アイドルの卒業や解散、映画にも登場するスポーツ選手の引退などはマイナスと捉えていません。抱えすぎると窮屈になるし、手放したから手に入るものがあります」と話すも自分自身は「部屋は紙や脚本が山積みです。思いを書いたノートも捨てられないです。奥さんは捨てたがります。その(奥さんと自身との)感覚の違いもおもしろいと思っています」とうれしそうに答えていた。

イベントでは「誰にも言えない悩みの解決法」について語り合う場面も。今泉監督は稲垣の言葉に触れ「(映画のように)奥さんに浮気されたらショックを受けるかもしれないけれど、2、3 日落ち込むくらいかなとおっしゃっていました。感情を乱すことはなく『明日のこととか考えてしまうかも』とおしゃっていたのがすごく稲垣さんらしいし、演じた茂巳っぽいなと思いました」とニコニコ。若葉は「相談相手は人生の中でごく少数」だと明かし、玉城は「どんな立場の人でも悩みはあると思います。隣の芝生は青く見えちゃうけれど、やっぱり自己解決かな…。誰にも言いたくない悩みはあるけれど、割と自分で解決策を見つけようとするタイプです」と説明。中村は「悩んでいる状況からとりあえず逃げます。どんな悩みも常にあるけれど、一回入り込むとしんどいので、逃げ出して海とかに行って入ります」とニコニコ。「海に行くのではなく、入るのですか?」と MC から確認されると「入ります!」と中村が即答すると、会場は笑い声に包まれた。

イベントでは「誰にも言えない悩みの解決法」について語り合う場面も。今泉監督は稲垣の言葉に触れ「(映画のように)奥さんに浮気されたらショックを受けるかもしれないけれど、2、3 日落ち込むくらいかなとおっしゃっていました。感情を乱すことはなく『明日のこととか考えてしまうかも』とおしゃっていたのがすごく稲垣さんらしいし、演じた茂巳っぽいなと思いました」とニコニコ。若葉は「相談相手は人生の中でごく少数」だと明かし、玉城は「どんな立場の人でも悩みはあると思います。隣の芝生は青く見えちゃうけれど、やっぱり自己解決かな…。誰にも言いたくない悩みはあるけれど、割と自分で解決策を見つけようとするタイプです」と説明。中村は「悩んでいる状況からとりあえず逃げます。どんな悩みも常にあるけれど、一回入り込むとしんどいので、逃げ出して海とかに行って入ります」とニコニコ。「海に行くのではなく、入るのですか?」と MC から確認されると「入ります!」と中村が即答すると、会場は笑い声に包まれた。

最後の挨拶で今泉監督は「世の中では大変な出来事もたくさん起きているけれど、これからも小さなことに目を向け(それをテーマにして)映画を作り続けていきます」と呼びかけ、イベントを締めくくった。

『窓辺にて』

出演:稲垣吾郎 中村ゆり 玉城ティナ 若葉竜也 志田未来 倉 悠貴 穂志もえか 佐々木詩音 / 斉藤陽一郎 松金よね子

音楽:池永正二(あらかじめ決められた恋人たちへ)

主題歌:スカート「窓辺にて」(ポニーキャニオン/IRORI Records)

監督・脚本:今泉力哉

配給:東京テアトル

英語タイトル:by the window

©2022「窓辺にて」製作委員会

公式サイト:https://madobenite.com/#modal

2022 年 11 月 4 日(金)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)