6/20(木)~23(日)の期間に開催された「フランス映画祭2019 横浜」は大好評のうちに閉幕し、上映時に配布したアンケートによって集計される「エールフランス観客賞」は、ミッシェル・オスロ監督の『ディリリとパリの時間旅行』が見事受賞した。ベル・エポックの美しいパリを散歩するような楽しさと、主人公ディリリたちと真相を究明する探偵もののようなスリリングさ、そしてクライマックスのエッフェル塔で繰り広げられる幻想的なシーンなど、見どころ満載。名匠ミッシェル・オスロ監督のアニメーションが持つ魅力を存分に堪能した観客に大いに支持された、本作は、8月24日からYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次公開される。

ベル・エポック時代のパリ散歩を楽しんで!『ディリリとパリの時間旅行』ミッシェル・オスロ監督トークショーはコチラ

満席となったオープニング作品『シンク・オア・スイム イチかバチか俺たちの夢』の上映を皮切りに、長編15作品と短編1作品を上映。6/21(金)夜には、フランス代表団・団長のクロード・ルルーシュ監督の新作『男と女 人生最良の日々』の上映に、横浜生まれで女優の岸惠子さんが登場。ルルーシュ監督とトークを繰り広げ、名匠と名女優の共演に会場は大いに盛り上がった。

「二人の老い方がとっても素敵だと思いました。日本でも若い人の話ばかり作らないで、年寄りがたくさんあふれているのですから、大人が観るのに耐えうる映画を作ってほしいと思います」と本作の魅力と共に日本映画界への本音を語った岸恵子さん。「幸運なことに、82年間私は映画に恋をし、人生に恋をし、この2つを愛し続けてきました。この二重のラブストーリーのおかげで、私は50本の映画を作ることができたのだと思います」と映画の力について語ったルルーシュ監督。実に若々しい名匠の魂の言葉に会場全体が大きな拍手に包まれた。

ルルーシュ監督をはじめ、来場ゲストが横浜市立大学、東京藝術大学、早稲田大学で学生に向けたマスタークラスを開催し、若い世代と交流したのも非常に意義深い。劇場未公開作品も多数上映され、社会派の作品がいつになく多かったのも今年の特徴だった。

関連企画として横浜赤レンガ倉庫1号館で「ミッシェル・オスロ『ディリリとパリの時間旅行』展」を開催。制作の裏側や登場人物のキャラクターデザイン、スケッチが展示され、映画の魅力をより感じられる企画だった。京都会場での上映や劇場で、「フランス映画祭2019 横浜」で上映されたフランス映画をぜひ楽しんでほしい。

(江口由美)

フランス映画祭2019 横浜

◼ 期間:6月20日(木)~6月23日(日)

◼ 会場:みなとみらい地区中心に開催

(横浜みなとみらいホール、イオンシネマみなとみらい)

■主催:ユニフランス

■公式サイト:http://unifrance.jp/festival/2019/

「ウィズイン・ザ・ゴールデン・アワー」は、「不思議の国のアリス」、「冬物語」、「パリのアメリカ人」と大ヒットを飛ばした現代の名匠、クリストファー・ウィールドンの2008年の作品。サンフランシスコ・バレエの75周年を記念して創作され、純粋なダンスの美しさが楽しめる。衣装はジャスパー・コンランによるもので、弦楽による音楽はイタリアの作曲家エツィオ・ボッソとヴィヴァルディ。平野亮一、ローレン・カスバートソン、サラ・ラム、ワディム・ムンタギロフらによる3つのパ・ド・ドゥを中心に、7組のダンサーが華麗に踊り、ウィールドンのアンサンブルの使い方の巧みさが光る。

「ウィズイン・ザ・ゴールデン・アワー」は、「不思議の国のアリス」、「冬物語」、「パリのアメリカ人」と大ヒットを飛ばした現代の名匠、クリストファー・ウィールドンの2008年の作品。サンフランシスコ・バレエの75周年を記念して創作され、純粋なダンスの美しさが楽しめる。衣装はジャスパー・コンランによるもので、弦楽による音楽はイタリアの作曲家エツィオ・ボッソとヴィヴァルディ。平野亮一、ローレン・カスバートソン、サラ・ラム、ワディム・ムンタギロフらによる3つのパ・ド・ドゥを中心に、7組のダンサーが華麗に踊り、ウィールドンのアンサンブルの使い方の巧みさが光る。 新作「メデューサ」で初めてロイヤル・バレエに作品を創作して話題を呼んでいるシディ・ラルビ・シェルカウイは、日本でも「TeZukA」や「プルートゥ」などを演出し、大の日本の漫画好きとしても知られている。フラメンコのマリア・パヘスからアクラム・カーン、さらに少林寺の武僧たちともコラボレーションし、多様なバックグラウンドを持つ異才で、現在はロイヤル・フランダース・バレエの芸術監督を務めながら世界中でプロジェクトを同時進行させている。ギリシャ神話のメデューサの物語に基づく本作は、現代作品にも才能を発揮しているナタリア・オシポワをメデューサ役に起用し、マシュー・ボールが演じるペルセウス、平野亮一によるポセイドンなど彼女を取り巻くキャラクターが、独特のうねるようなスタイルで鮮やかに描かれる。

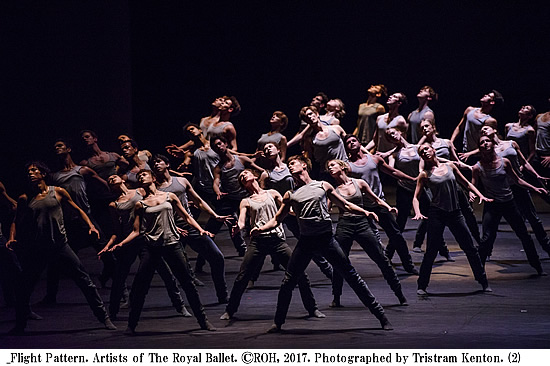

新作「メデューサ」で初めてロイヤル・バレエに作品を創作して話題を呼んでいるシディ・ラルビ・シェルカウイは、日本でも「TeZukA」や「プルートゥ」などを演出し、大の日本の漫画好きとしても知られている。フラメンコのマリア・パヘスからアクラム・カーン、さらに少林寺の武僧たちともコラボレーションし、多様なバックグラウンドを持つ異才で、現在はロイヤル・フランダース・バレエの芸術監督を務めながら世界中でプロジェクトを同時進行させている。ギリシャ神話のメデューサの物語に基づく本作は、現代作品にも才能を発揮しているナタリア・オシポワをメデューサ役に起用し、マシュー・ボールが演じるペルセウス、平野亮一によるポセイドンなど彼女を取り巻くキャラクターが、独特のうねるようなスタイルで鮮やかに描かれる。 「フライト・パターン」は、カナダ出身の女性振付家クリスタル・パイトによる2017年初演の作品。パリ・オペラ座に振付けた「シーズンズ・カノン」がブノワ賞を受賞するなど、今最も注目を集める振付家の一人で、アソシエイト・コレオグラファーを務めるNDT(ネザーランド・ダンス・シアター)の6月に予定されている来日公演でも作品が上演される。「フライト・パターン」は、戦乱から逃れようと困難な旅を続ける難民たちの姿を描いたパワフルで心に訴えかける作品で、ローレンス・オリヴィエ賞を受賞するなど高い評価を得た。パイト作品に多く見られる群舞を巧みに使い、36人のダンサーたちが忘れがたい印象を残す。

「フライト・パターン」は、カナダ出身の女性振付家クリスタル・パイトによる2017年初演の作品。パリ・オペラ座に振付けた「シーズンズ・カノン」がブノワ賞を受賞するなど、今最も注目を集める振付家の一人で、アソシエイト・コレオグラファーを務めるNDT(ネザーランド・ダンス・シアター)の6月に予定されている来日公演でも作品が上演される。「フライト・パターン」は、戦乱から逃れようと困難な旅を続ける難民たちの姿を描いたパワフルで心に訴えかける作品で、ローレンス・オリヴィエ賞を受賞するなど高い評価を得た。パイト作品に多く見られる群舞を巧みに使い、36人のダンサーたちが忘れがたい印象を残す。