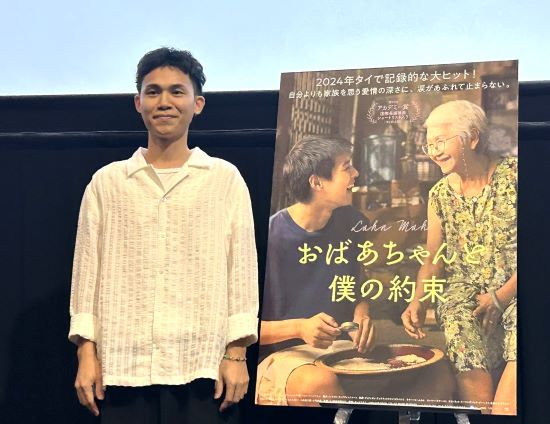

6 月13 日(金)より全国順次公開となる映画『おばあちゃんと僕の約束』。この度、公開を目前に、公開記念舞台挨拶が 5 月28 日(水)新宿ピカデリーで行われ、上映後にタイより来日したパット・ブーンニティパット監督が登壇しました。

【日時】5月28日(水)18:30の回上映後

【会場】新宿ピカデリー(東京都新宿区新宿3-15-15)

【登壇者(敬称略)】パット・ブーンニティパット(監督)

6 月13日(金)より全国順次公開を迎える映画『おばあちゃんと僕の約束』。公開を目前に、公開記念舞台挨拶が5月28日(水)に新宿ピカデリーで行われ、上映後にタイより来日したパット・ブーンニティパット監督が登壇。日本の観客に向けて、本作への思いや制作時のエピソードを語った。

6 月13日(金)より全国順次公開を迎える映画『おばあちゃんと僕の約束』。公開を目前に、公開記念舞台挨拶が5月28日(水)に新宿ピカデリーで行われ、上映後にタイより来日したパット・ブーンニティパット監督が登壇。日本の観客に向けて、本作への思いや制作時のエピソードを語った。

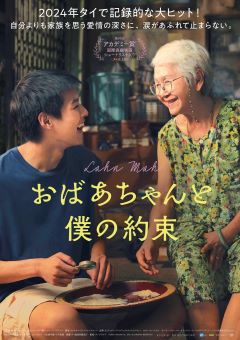

本作は、遺産相続をめぐる家族の物語。大学を中退して無職の青年エムは、祖母のメンジュがステージ 4のガンを患っていることを偶然にも知り、不謹慎にも遺産を得ようと介護人として同居を始める。反発しながらも、絆を深めていく2人。エムはメンジュの家族を想う愛情に触れ、考えを改めていく……。本国タイでは、涙なしには観られないことから、鑑賞後に号泣する観客の様子が、TikTok をはじめとする SNS で若者を中心に大拡散され、社会現象に。その後、世界中でも大ヒットを収め、タイ史上初のアカデミー賞®国際長編映画部門ショートリスト入りの快挙を果たした話題作。

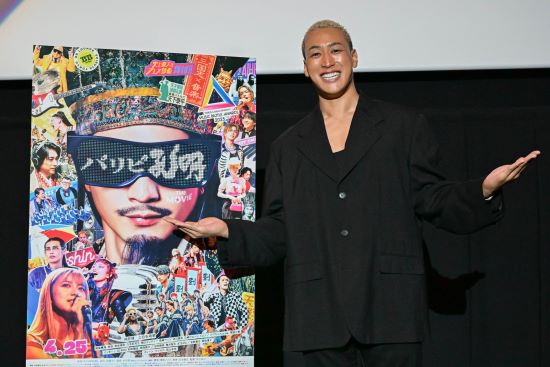

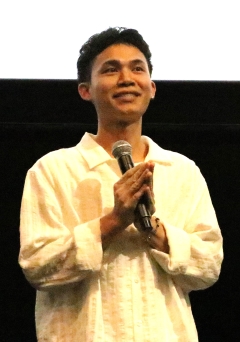

上映後、満席の会場からは拍手が湧き、涙をうかべる観客も。会場が感動の嵐に包まれる中、大きな拍手に迎え入れられ、パット監督は笑顔で登壇。過去に 10 回近く日本に訪れたことがあるといい、「こんばんは。私はパットです。監督です。よろしくお願いします」と日本語で流暢に挨拶した。

上映後、満席の会場からは拍手が湧き、涙をうかべる観客も。会場が感動の嵐に包まれる中、大きな拍手に迎え入れられ、パット監督は笑顔で登壇。過去に 10 回近く日本に訪れたことがあるといい、「こんばんは。私はパットです。監督です。よろしくお願いします」と日本語で流暢に挨拶した。

TV ドラマを中心にキャリアを積み、本作で長編監督デビューを飾ったパット監督。「最初で最後の作品のつもりで制作しました。タイでは、家族の話は観客にうけない、お金が儲からないと言われていたので、赤字を出さないように次の作品を撮れる程度になればと思っていました」と振り返り、続けて「これまでテレビドラマを作ってきましたが、テレビドラマは毎分毎秒、ずっと注目してもらわなければいけない作り方だったんです。映画とは違うタイプの芸術。この映画では、観客の皆さんに自分の記憶とリンクしていただいて、考えたり、感じる余白を残したいと思っていました」と映画作りへの思いを語った。

主人公エムを演じたのは、ドラマ「I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜」(20)の出演を機に、タイをはじめアジア全域で大人気スターとして人気を博す俳優・ミュージシャンのプッティポン・アッサラッタナクン、通称ビルキン。パット監督は、彼について「スタッフをからかうのが大好きで、くすぐったり、邪魔したり、マッサージをしたり甘え上手なんです。でも演技にはすごく一生懸命で、好感を持ちました」と述べ、「財産を狙う孫という役なんですけど、観客の皆さんには悪人とは思ってほしくはなかったんです。悪意のない、悪い人には見えないというキャラクターを見事に演じてくれました」と絶賛。

主人公エムを演じたのは、ドラマ「I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜」(20)の出演を機に、タイをはじめアジア全域で大人気スターとして人気を博す俳優・ミュージシャンのプッティポン・アッサラッタナクン、通称ビルキン。パット監督は、彼について「スタッフをからかうのが大好きで、くすぐったり、邪魔したり、マッサージをしたり甘え上手なんです。でも演技にはすごく一生懸命で、好感を持ちました」と述べ、「財産を狙う孫という役なんですけど、観客の皆さんには悪人とは思ってほしくはなかったんです。悪意のない、悪い人には見えないというキャラクターを見事に演じてくれました」と絶賛。

さらに、ビルキンが歌う書き下ろしのエンディング曲「Ever-Forever」については、「最初、(ビルキンに)歌ってもらうことは計画になかったんですが、美しい声の持ち主なので、歌ってもらいたいと思いました。実際に曲を作る過程で、メロディができたよ、歌詞ができたよと逐一報告してくれて。全てがうまくいって、歌を聴いたときは嬉しかったです」と振り返った。

一方、祖母メンジュを演じたのは、78 歳にして本作で映画デビューを果たしたウサー・セームカム。この驚異の新人俳優のキャスティングについて「(本作の)助監督が以前、ウサーさんと小規模のMVを撮影したことがあるんです。MVの中では、ウサーさんは特に何もしてなくて、立ってタバコを吸っているだけ。すごく興味のある外見をしてるし、良さそうだねという話になって、オーディションに来てくれました」と振り返り、「すごく才能を感じました。ウサーさんと出会えて、とてもラッキーだと思いました」と彼女の魅力を明かした。

一方、祖母メンジュを演じたのは、78 歳にして本作で映画デビューを果たしたウサー・セームカム。この驚異の新人俳優のキャスティングについて「(本作の)助監督が以前、ウサーさんと小規模のMVを撮影したことがあるんです。MVの中では、ウサーさんは特に何もしてなくて、立ってタバコを吸っているだけ。すごく興味のある外見をしてるし、良さそうだねという話になって、オーディションに来てくれました」と振り返り、「すごく才能を感じました。ウサーさんと出会えて、とてもラッキーだと思いました」と彼女の魅力を明かした。

脚本を完成するにあたって、実際に祖母と一緒に暮らしたというパット監督。「おばあちゃんとの同居を始めて、映画のことは言わないで、騙し討ちのように色々質問をしていったんです。こんな子供や孫がいたらどう思う?など。意見を訊くと、映画がリアルなものに感じました。本当は映画のクレジットにおばあちゃんの名前をのせるべきだったなと思いました」と苦笑い。実際に祖母にも完成披露試写会で映画を見てもらったと話し、「上映が終わった瞬間におばあちゃんの席に走って行って、映画の感想を訊いたんですが、答えは「ふつう」と言って、歩いて帰ってしまいました。リアルなリアクションで、忘れられない思い出となりました」とエピソードを明かすと、会場からはどっと笑いが。続けて、「翌朝、映画はふつうだった。私の人生の方がもっと大変だよと言われ、そういう見方もあるんだと思い、感動しました」と祖母とのエピソードを明かした。

脚本を完成するにあたって、実際に祖母と一緒に暮らしたというパット監督。「おばあちゃんとの同居を始めて、映画のことは言わないで、騙し討ちのように色々質問をしていったんです。こんな子供や孫がいたらどう思う?など。意見を訊くと、映画がリアルなものに感じました。本当は映画のクレジットにおばあちゃんの名前をのせるべきだったなと思いました」と苦笑い。実際に祖母にも完成披露試写会で映画を見てもらったと話し、「上映が終わった瞬間におばあちゃんの席に走って行って、映画の感想を訊いたんですが、答えは「ふつう」と言って、歩いて帰ってしまいました。リアルなリアクションで、忘れられない思い出となりました」とエピソードを明かすと、会場からはどっと笑いが。続けて、「翌朝、映画はふつうだった。私の人生の方がもっと大変だよと言われ、そういう見方もあるんだと思い、感動しました」と祖母とのエピソードを明かした。

尊敬する監督に、小津安二郎監督や是枝裕和監督、濱口竜介監督の名前を挙げたパット監督。1 番影響を受けた作品について訊かれると、「それぞれ魅力が違います。だから、3 人の監督の作品をしっかりと見て、研究しました。1 本に選ぶのは難しいのですが、小津監督の『東京物語』は、昔の映画ですが、映画のストーリーのパワーというのは、時間や映像制作のテクニックを超えると思いました。すごく丁寧にストーリーを描いています」と明かした。

最後に「この映画は世界中のいろいろな国で上映されてきました。聞いた話によると、5歳ぐらいのお子さんから90歳以上の方まで、映画館で観て、この映画を好きになってくださったと。タイ映画は、もしかすると日本ではまだ目新しいかもしれません。でも、ここまでタイ映画が旅をしてきたということは、日本の皆さんがタイ映画を好きになることは難しくないんじゃないかなと思います。日本の皆さんにもぜひ映画を見ていただきたいと思います」と締めくくり、温かい拍手に包まれ、舞台挨拶は幕を閉じた。

最後に「この映画は世界中のいろいろな国で上映されてきました。聞いた話によると、5歳ぐらいのお子さんから90歳以上の方まで、映画館で観て、この映画を好きになってくださったと。タイ映画は、もしかすると日本ではまだ目新しいかもしれません。でも、ここまでタイ映画が旅をしてきたということは、日本の皆さんがタイ映画を好きになることは難しくないんじゃないかなと思います。日本の皆さんにもぜひ映画を見ていただきたいと思います」と締めくくり、温かい拍手に包まれ、舞台挨拶は幕を閉じた。

映画『おばあちゃんと僕の約束』は、6月13日(金)~新宿ピカデリーほか全国順次公開

監督・脚本:パット・ブーンニティパット(TV版「バッド・ジーニアス」) 脚本:トッサポン・ティップティンナコーン

製作:ワンルディー・ポンシティサック ジラ・マリクン

音楽:ジャイテープ・ラーロンジャイ

撮影:ブンヤヌット・グライトーン

編集:タマラット・スメートスパチョーク

出演:プッティポン・アッサラッタナクン(ビルキン)、ウサー・セームカム、サンヤー・クナーコン、サリンラット・トーマス(『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』)、ポンサトーン・ジョンウィラート、トンタワン・タンティウェーチャクン

2024 年/126 分/タイ/原題:Lahn Mah/カラー/5.1ch/1.85:1

日本語字幕:小河恵理 後援:タイ国政府観光庁

配給:アンプラグド

©2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

公式サイト:unpfilm.com/lahnmah

X:@lahnmahjp

Instagram:@unplugged_movie

Facebook:@lahnmahjp

TikTok:@unpfilm

2025年6月13日(金)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、京都シネマ、シネ・リーブル神戸、MOVIXあまがさき、ほか全国順次公開

(オフィシャル・レポートより)