製作ウェイポイント・エンターテインメント×監督テレンス・マリック×撮影エマニュエル・ルベツキ

映画賞を席巻し、世界を魅了し続ける天才と豪華俳優陣が集結!

青春を引きずった大人たちが、絶望と孤独にもがきながら人生の輝きを見出していく、

エモーショナルなラブストーリー

「自分にとってはテレンス・マリック作品に出演するのは夢」

「皆、テレンス・マリック作品に出演したい、一緒に仕事がしてみたいと思っている」

マイケル・ファスベンダー、ライアン・ゴズリングが大絶賛!テレンス・マリック監督の魅力を語る。

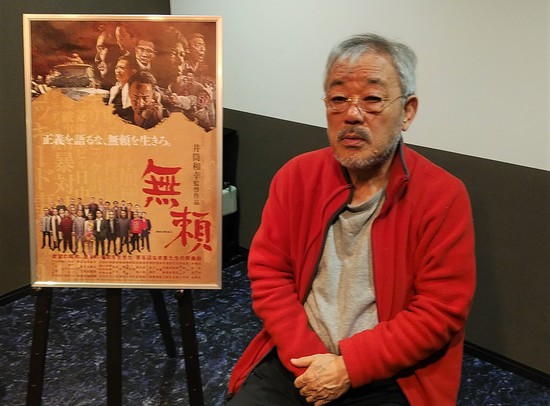

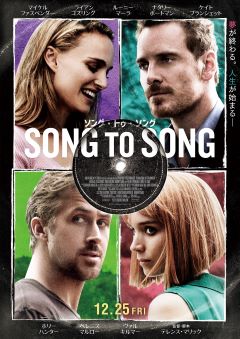

日本での『mid90s ミッドナインティーズ』のヒットも記憶に新しく、『沈黙 ―サイレンス―』『女王陛下のお気に入り』などアカデミー賞の候補作を続々と送り出すなど、世界中の映画好きから注目の的となっている気鋭の映画スタジオ、ウェイポイント・エンターテインメントがルーニー・マーラ、ライアン・ゴズリング、マイケル・ファスベンダー、ナタリー・ポートマン、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣を迎えた最新作『ソング・トゥ・ソング』が12月25日(金)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開となります。

アメリカで指折りの音楽の街、オースティンで、それぞれに幸せを探す4人の男女の人生が交差する。個性豊かな4人を演じるのは、ルーニー・マーラ、ライアン・ゴズリング、マイケル・ファスベンダー、ナタリー・ポートマン。主役クラスの豪華な面々が奇跡の共演を果たした。さらにリッキ・リー、イギー・ポップ、パティ・スミス、ジョン・ライドン、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど様々なミュージシャンが出演して多彩な音楽と共に映画に彩りを与えている。

監督・脚本を手がけたのはアカデミー賞7部門ノミネート作『シン・レッド・ライン』の他、『地獄の逃避行』『天国の日々』『名もなき生涯』といった名作を生み出してきた巨匠、テレンス・マリック。これまでアカデミー賞を3度受賞した名カメラマン、エマニュエル・ルベツキとの見事なコラボレーションも冴え渡り、魔術的とも言える映像美で4人の愛と裏切りのドラマを描き出した。人生は選択の連続。愛、友情、家族、成功……何かを手に入れるために、誰かを(時には自分を)裏切らなければならないとしたらどうする?巨匠と名優たちが「人生にとって本当に必要なものは何か」とう大切なテーマを、独創的なスタイルと圧倒的な映像で描き出した本作は、感動のラストまで見るものを捉えて離さない!

マイケル・ファスベンダー、ライアン・ゴズリングが語るテレンス・マリック監督の魅力とは!?

マイケル・ファスベンダー、ライアン・ゴズリングが語るテレンス・マリック監督の魅力とは!?

『ソング・トゥ・ソング』で初めてテレンス・マリック監督作品に出演したライアン・ゴズリングとマイケル・ファスベンダーが、その独特な撮影方法で知られるテレンス・マリック監督について語り、互いに監督の仕事を大絶賛し合うコメントが到着した。

テレンス・マリックとの仕事について?

マイケル・ファスベンダーは「今まで経験したことのない感じだった。とても激しく、何かに挑戦する感じで、やりがいのある、面白く、恐ろしい経験でもあった。彼は常に執筆していて、特に決まった台本があるわけではないので、台詞を短時間に覚えるのは大変だった。監督は書いたセリフを読ませてくれるが、ほとんど即興でやらなくてはいけない。作品は、監督が実権を握っている即興で成り立っている。監督は唯一無二の存在で、この国の偉大な詩人のひとり。自分にとってはマリック作品に出演するのは夢であり、学校に戻っていろいろと学び直しているような感じだった」と、そのオリジナルな撮影方法に苦労しながらも監督の仕事を大絶賛。

ライアン・ゴズリングも「まったくそのとおりです。皆、マリック作品に出演したい、一緒に仕事がしてみたいと思っていて。テレンス・マリックは、作品を数秒観ただけで彼の作品だと分かる数少ない監督です。これは非常に稀有なことで、その監督作に出演するのも同じように貴重で刺激的です。ふつうの映画作りとまったく異なるやり方、アプローチで映画を作るし、常に何かを探しているというか求めていて、毎日自分がそれのお手伝いができるのが嬉しい。全く新しい未知の経験でした。例えば、突然パティ・スミスが現われて数日一緒に過ごしたり、撮影したり。ユニークな経験の連続で、今まで培ってきたものや知ったり学んだりしてきたことをすべて置き去りにして、ただただ飛び込んでいく。本当に素晴らしい経験でした」と作品に参加できて喜びを語った。

ライアン・ゴズリングも「まったくそのとおりです。皆、マリック作品に出演したい、一緒に仕事がしてみたいと思っていて。テレンス・マリックは、作品を数秒観ただけで彼の作品だと分かる数少ない監督です。これは非常に稀有なことで、その監督作に出演するのも同じように貴重で刺激的です。ふつうの映画作りとまったく異なるやり方、アプローチで映画を作るし、常に何かを探しているというか求めていて、毎日自分がそれのお手伝いができるのが嬉しい。全く新しい未知の経験でした。例えば、突然パティ・スミスが現われて数日一緒に過ごしたり、撮影したり。ユニークな経験の連続で、今まで培ってきたものや知ったり学んだりしてきたことをすべて置き去りにして、ただただ飛び込んでいく。本当に素晴らしい経験でした」と作品に参加できて喜びを語った。

プロデューサーの二人が語る撮影裏話&出演者についての

『フリーダ』で第75回アカデミー賞主演女優賞など6部門にノミネート経験を持つサラ・グリーンは、本作でテレンス・マリック監督と6作品目のタッグとなる。サラ・グリーンは、音楽フェスでの撮影について「私たちは長年少数のクルーで仕事をしてきた。その撮影スタイルが音楽祭の撮影によく合っていたの。少人数で会場に入ることができたから。できるだけ人数を減らし、そっと出入りしたの。照明も当てず自然光で撮影したわ。私たちのチームは自然光を使った撮影が得意だし、撮影は成功したわ。自由なスタイルの少人数での撮影と制作が合っていたのよ」と、その撮影方法を評価した。ルーニー・マーラのキャスティングに関しては「テレンスが気に入ったのは彼女の柔らかな雰囲気だと思う。彼はこんな人物を描きたがっていた。純真そうでかわいらしいけれど、うまく自分を制御できていない女性。何かを感じたくて極度の経験をする、世界とつながるためにね。ルーニーとは何度か話し合いをしたわ。彼女は興味深い人物で非常に深みがあり、彼女自身も矛盾を抱えていた。彼女ならすばらしいキャラにできると思ったわ」と明かした。

もう一人のプロデューサー、『mid90s ミッドナインティーズ』『沈黙 -サイレンス-』『女王陛下のお気に入り』などで知られるケン・カオは、パティ・スミスの出演について「パティは独創的だ。私たちは彼女の音楽と共に育ってきた。彼女の音楽も好きだけど「ジャスト・キッズ」を読んで大好きになった。彼女と仕事ができてよかった。彼女は皆に刺激を与えたんだ。ルーニーもフェイのように影響を受けたと思う」と語った。

大物スター俳優たちも魅了するテレンス・マリック監督の最新作『ソング・トゥ・ソング』は12月25日より全国公開。ぜひ劇場でお楽しみください!

【STORY】

音楽の街、オースティン。何者かになりたいフリーターのフェイ(ルーニー・マーラ)は、成功した大物プロデューサーのクック(マイケル・ファスベンダー)と密かに付き合っていた。そんなフェイに売れないソングライターBV(ライアン・ゴズリング)が想いを寄せる。一方、恋愛をゲームのように楽しむクックは夢を諦めたウェイトレスのロンダ(ナタリー・ポートマン)を誘惑。愛と裏切りが交差するなか、思いもよらない運命が4人を待ち受けていた…。

音楽の街、オースティン。何者かになりたいフリーターのフェイ(ルーニー・マーラ)は、成功した大物プロデューサーのクック(マイケル・ファスベンダー)と密かに付き合っていた。そんなフェイに売れないソングライターBV(ライアン・ゴズリング)が想いを寄せる。一方、恋愛をゲームのように楽しむクックは夢を諦めたウェイトレスのロンダ(ナタリー・ポートマン)を誘惑。愛と裏切りが交差するなか、思いもよらない運命が4人を待ち受けていた…。

監督・脚本:テレンス・マリック 製作総指揮:ケン・カオ 撮影:エマニュエル・ルベツキ

美術:ジャック・フィスク 衣装:ジャクリーン・ウェストー音楽:ローレン・マリー・ミクス 編集:ハンク・コーウィン

出演:ルーニー・マーラ、ライアン・ゴズリング、マイケル・ファスベンダー、ナタリー・ポートマン、ケイト・ブランシェット、ホリー・ハンター、ベレニス・マルロー、ヴァル・キルマー、リッキ・リー、イギー・ポップ、パティ・スミス、ジョン・ライドン、フローレンス・ウェルチ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ

2017年/アメリカ/128分/シネマスコープ/カラー/5.1ch/PG12

原題:SONG TO SONG

配給:AMGエンタテインメント 提供:キングレコード、AMGエンタテイメント

© 2017 Buckeye Pictures, LLC

公式HP:songtosong.jp

公式TWITTER:@SONGTOSONG_JP

2020年12月25日(金)~新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、神戸国際松竹、アップリンク京都、ほか全国公開

(オフィシャル・リリースより)