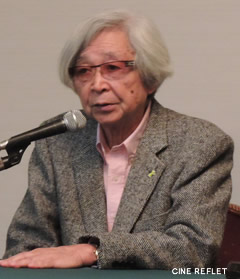

『小さいおうち』山田洋次監督、松たか子、倍賞千恵子合同記者会見

『小さいおうち』山田洋次監督、松たか子、倍賞千恵子合同記者会見

(2013 日本 2時間16分)

監督:山田洋次

原作:中島京子『小さいおうち』文春文庫

出演:松たか子、黒木華、片岡孝太郎、吉岡秀隆、妻夫木聡、倍賞千恵子他

2014年1月25日(土)~丸の内ピカデリー、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、神戸国際松竹、MOVIX京都他全国一斉公開

★舞台挨拶の模様はこちら

★公式HP→http://www.chiisai-ouchi.jp/opening.html

(C) 2014「小さいおうち」製作委員会

~昭和10年代東京のリアルな家庭の営みと、秘密を胸に秘めた女中の「長く生きすぎた人生」~

昭和10年代の東京を舞台に、モダンな小さな家に女中として働いていた主人公と、美しき奥様、そして奥様が愛した夫の部下板倉との関係や、主人公が一生守り抜いた秘密をしとやかに解き明かす時代を超えたヒューマンドラマ、『小さいおうち』。『東京家族』の山田洋次監督が直木賞を受賞した中島京子著の同小説の映画化を熱望し、キャストに松たか子、黒木華、妻夫木聡、倍賞千恵子らを迎えて戦争に突入する昭和初期と現代とが交差する重層的な物語に仕立て上げた。

松たか子はタキが慕う美しき奥様、時子を、昭和モダンな雰囲気と内に秘めたる情熱を織り交ぜながら艶やかに演じている。女中として時子に仕えながら、時子と板倉(吉岡秀隆)の情事に大きな衝撃を受けるタキを黒木華が、また平成のタキを倍賞千恵子が演じ、秘密を胸に秘めて生き続けた苦しみを体現する演技に胸を打たれることだろう。

キャンペーンで来阪した山田洋次監督、松たか子、倍賞千恵子が合同記者会見で、原作に魅了された理由や、今昭和初期の家族を描写することの意味、また秘密を秘めて生きたタキの想いについて触れた。その模様をご紹介したい。

(最初のご挨拶)

山田洋次監督(以下監督):今年の3月にクランクインし、ようやく完成して来年封切りということになり、この1年間はずっとこの映画だったなと、今しみじみ思い返しています。やれることはやったと思いますし、倍賞さんや松さんをはじめ大勢の俳優さんに出ていただき、懸命に芝居をしていただき、スタッフもやるだけのことはやったという充足した想いをいただいています。いよいよ封切りなので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。

山田洋次監督(以下監督):今年の3月にクランクインし、ようやく完成して来年封切りということになり、この1年間はずっとこの映画だったなと、今しみじみ思い返しています。やれることはやったと思いますし、倍賞さんや松さんをはじめ大勢の俳優さんに出ていただき、懸命に芝居をしていただき、スタッフもやるだけのことはやったという充足した想いをいただいています。いよいよ封切りなので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。

松たか子(以下松):こんにちは、松たか子です。今日はありがとうございます。いよいよ公開が近づき、どんな風に見ていただけるのか緊張していますが、公開を楽しみに待っているところです。一人でも多くの方に見ていただければいいなと思っています。

倍賞千恵子(以下倍賞):こんにちは、倍賞千恵子です。久しぶりの山田さんの作品で、初日にはお茶を入れようとしてふと自分の手を見ると、手が震えていたのにビックリしました。それからスタジオの外に出て、深呼吸をして、もう一度スタジオの撮影に入りました。緊張しながらも、楽しく、あっと言う間に撮影が終わった気がします。とてもすてきな作品に出会えてよかったなと思っております。一人でもたくさんの人に見ていただけるよう、封切りまで頑張っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

―――なぜ本作で戦前の時代を描こうと思ったのですか?また、山田監督ご自身が、原作者の中島京子さんにお手紙を書かれたそうだが、そのときの中島さんの反応は?

監督:戦前の時代を描こうと思ったのではなく、小説(『小さいおうち』)がとても面白くて魅力的だったので、これを映画にできないかと思ったのが最初にありました。原作のある場合は、最初は僕が直接お願いするのが筋だし、俳優さんにも直接お願いしたいと常々思っています。特に本作は直木賞受賞作なので、既に映画化が決まっているのではないかという心配もあったので、一刻を争うのではないかと慌てて手紙を書きました。すると「まだ映画化は決まっていません。是非お願いします」ということで、やれやれと思った次第です。

―――松さんが今回演じた時子は男性からも女性からも憧れられるような存在だったが、この役にどう向き合って演じたのですか?

―――松さんが今回演じた時子は男性からも女性からも憧れられるような存在だったが、この役にどう向き合って演じたのですか?

松:本当につかみどころのない女性で、でもタキちゃんから憧れや興味を持ってもらわなければいけないし、板倉さんからも好きになってもらわなければいけない。どうすればそうなるんだろうと・・・。

監督:そのままで(憧れられる女性に)なってましたよ。

松:監督や黒木さんや吉岡さんに「お願いします。(憧れや愛情の気持ちで)思ってください」という気持ちで、私が具体的にできることは何もないので、時子はどんな人かと想像しながら演じることだけは止めないようにしました。

―――倍賞さんは平成のタキばあちゃんを演じ、挨拶では「緊張した」とおっしゃっていたが、久しぶりの山田組の印象は?また、特に思い出に残っている台詞やシーンは?

倍賞:居心地が良かったです。最後の方に、手紙を書いているシーンがありますが、そのときに山田監督が近くに立ってブツブツ言っているので「何ですか?」とお聞きすると、「私、長く生きすぎたのよね」とおっしゃるんです。「それは誰が言うんですか」とまたお聞きすると「君だよ」と言われたので「えっ、私が言うんですか」と切り返すと、監督は「僕も長く生きすぎたかな」。全員で「そんなことないですよ」と言ったんです。すごく印象に残っています。

監督:タキは手紙を届けなかったことを後悔し、生涯苦しみ抜いたわけで、早くこんな人生を終わりにしたかったという想いがあったに違いない。それにも関わらず、こんなに生きてしまったという意味の台詞です。「僕も・・・」というのは冗談ですが。

―――昭和10年代の女性を演じるに当たって、何か参考にしたものは?

松:撮影前、昭和パートの全員が集まって読み合わせをしたとき、監督が「持てる知識を総動員して、想像してほしい」とおっしゃいました。私もそんなに多くを見てきた訳ではありませんが、こういう仕草もあったとか、特に何かを参考にした訳ではありません。強いて言えば、母や祖母など着物を特別扱いせず、日常着として来ていた人の姿を思い出しました。所作を伝える映画ではないので、自然に見えるように心がけました。

―――山田監督は、具体的に原作のどの部分に強く惹かれたのですか?

―――山田監督は、具体的に原作のどの部分に強く惹かれたのですか?

監督:僕は自分が少年時代だったこの頃の東京をよく知っていますが、実に正確に描写されています。著者の中島京子さんは戦後生まれなのですが、よく調べたなと思うぐらい間違いがない。まざまざと昭和10年代の東京の暮らしが再現されています。もう一つは、山形県から上京してきた本当に初々しい女中、タキが体験したことです。特に奥様の秘密を知ったとき、彼女にとっては眠れない大事件を体験したのです。その大事件を僕はこの映画で描く、そういう映画にしようと思いました。映画は多かれ少なかれ事件を描きます。近未来を描くこともあれば、地球が滅んでしまうという大事件を描くこともありますが、この映画においては(板倉を訪問した後)奥様の帯が解かれたのが初めてではないということを知ったときのタキの、目の前がクラクラするような出来事でした。それが昭和10年代の東京にある郊外の片隅のちいさな家で起きたという芝居がとても僕には面白いのです。タキの小さな胸の中を見つめると、大きな当惑と、驚愕と、その彼女を包み込むその時代の東京と、さらには日本や世界という1940年代前半の人類の歴史すら感じ取れるような映画になればいい、そんなことをしきりに思いながら脚本を書きました。

―――本作においての戦争の描き方で留意された点は?

監督:戦争そのものを描く等、色々な戦争の描き方があります。この映画も今から70年前の太平洋戦争を描いていますが、タキの胸にどのように戦争が反映したのか。或いは時子や時子の夫の暮らしにどのように反映していたのか、そういうことを通して巨大な歴史が見えればいいのではないかというのが基本的な態度ですね。

―――昭和を代表する女優である倍賞さんから見て、昭和初期のしかも複雑な胸中を抱えた時子を演じた松さんの演技はどのように映りましたか?

―――昭和を代表する女優である倍賞さんから見て、昭和初期のしかも複雑な胸中を抱えた時子を演じた松さんの演技はどのように映りましたか?

倍賞:撮影を一日見学させていただいた日に、昭和のタキ(黒木華)と時子が玄関を出ていくシーンを拝見しました。松さんはそこにいらっしゃるだけで、原作を読んだときの時子のイメージがそのまま浮かんできました。休憩時間にタキと時子が撮影待ちをしているときも、声をかけがたくてすっと横を通りぬけていくような不思議な感じを垣間見たことがあり、こんな風に映画で2人は生きていくのだなと思いました。私は年老いたタキを演じるのですが、タキはどんなふうに奥様(時子)のことを思っていたのかなと考えたとき、松さんがとても色っぽかったので、とても美しい奥様にタキは仕えていたのだと、一緒にいた2人を見ただけでとてもよく分かりました。

松:本当にありがたいです。私にできることは何もないという状態で現場に入ったので、倍賞さんにダメなところも含めて、ありのままの姿を見ていただくしか術がありませんでした。自分では全く色っぽいと思っていませんが、他の方がそういう想像力を持って観ていただけることで、なんとかあの時私は(時子として)生きていたのだなと思います。

―――倍賞さんは、どういう想いで大事件だったという若い頃の出来事を秘めたまま生きる女性を演じたのですか?

倍賞:山田監督に原作を読んでくださいと言われ、読んだ後に「ミステリーロマンみたいですね」とお話しました。タキばあちゃんが感じたたくさんのことが胸の中にしまってあるのだなという想いがだんだん分かってきて、一番最後の「私、長く生きすぎたのよね」という一言に全てが入っているという気がしました。どれだけのものを小さなおうちの中で見て感じていたのか、とても素敵な体験をした人だったのではないかと思いました。

監督:素敵というよりはむしろ悲しい想いをしたのではないでしょうか。奥様や旦那様が生きていれば戦後の長い付き合いの中で関係を修復したり、謝ったりすることもできたでしょうが、戦争で死んでしまったのでタキは謝罪のしようもない。それが一番タキばあちゃんにとっては辛かった。生涯罪の意識を背負って生き続け、これ以上生きるのが辛いという想いを持っていたに違いないのです。同時に、もしかして板倉さんのこと嫉妬していたのかもしれないし、奥様のことを嫉妬したのかもしれないと、そのあたりは観た方が考えてもらってもいいのですが、そう考えるとタキばあちゃんは辛い事ばかりだったんですね。でもそういう想いを大事に生きている、素晴らしい人だったと思います。

―――本日すまけいさんの訃報がありましたが、山田監督よりお言葉をいただけますか?

監督:すまさんは、僕が大好きな俳優のお一人で、あの方が出演されると本当に映画があたたかくなるキャラクターでした。優しくて、ちょっとユーモラスで、ああいう日本人が今いなくなっているのですが、本当に最後の得難い日本人だったのではないでしょうか。また素敵な日本人を演じることのできる最後の俳優だったのではないかと思うぐらい、僕はすまさんが好きでした。長い間色々な病気を抱えて辛い想いをされていたことは想像していますけれど、それにしてもすまさんがいなくなったことはとても悲しいです。

(江口由美)

『ウォールフラワー』

『ウォールフラワー』 『清須会議』

『清須会議』 『もったいない!』

『もったいない!』 『名探偵ゴッド・アイ』《冬の香港・中国エンターテイメント映画まつり①》

『名探偵ゴッド・アイ』《冬の香港・中国エンターテイメント映画まつり①》

『キャプテン・フィリップス』

『キャプテン・フィリップス』

『ある愛へと続く旅』

『ある愛へと続く旅』