山﨑賢人「みんなが笑ってハッピーになれる作品です!」

山﨑賢人「みんなが笑ってハッピーになれる作品です!」

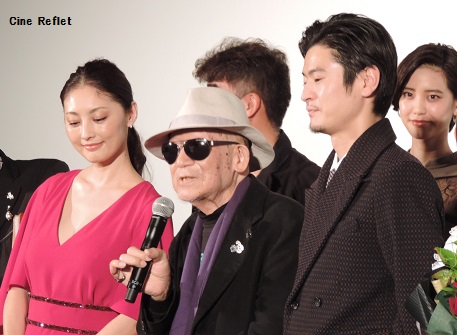

『斉木楠雄のΨ難』大阪舞台挨拶

<舞台挨拶概要>

日時:10月22日(日)10:00~10:20

場所:大阪ステーションシティシネマスクリーン1

登壇者:山﨑賢人、橋本環奈、福田雄一監督

週刊少年ジャンプで大人気連載中の漫画『斉木楠雄のΨ難』。福田雄一が脚本・監督を務め、主演の斉木楠雄にはコメディ初主演となる山﨑賢人。斉木に想いを寄せる美女、照橋心美に橋本環奈。更に、今を時めく最旬キャストから超実力派、福田組の常連キャストまで、第一線で大活躍する豪華キャストが集結!

とにかく本気でフザけることを突き詰めた、恋、友情、そして超能力が吹き荒れる、超エンタテインメントが10月21日(土)に全国公開いたしました! 大ヒットを記念いたしまして、10月22日(日)、大阪ステーションシティシネマにて舞台挨拶付上映会が実施されました。熱気に包まれた会場の中、山﨑賢人さん、橋本環奈さん、福田雄一監督が登壇すると大歓声が沸きあがりました。

とにかく本気でフザけることを突き詰めた、恋、友情、そして超能力が吹き荒れる、超エンタテインメントが10月21日(土)に全国公開いたしました! 大ヒットを記念いたしまして、10月22日(日)、大阪ステーションシティシネマにて舞台挨拶付上映会が実施されました。熱気に包まれた会場の中、山﨑賢人さん、橋本環奈さん、福田雄一監督が登壇すると大歓声が沸きあがりました。

まず山﨑さんより「今日は大阪に来られて嬉しく思います!(上映後の舞台挨拶ということで)皆さんに早く見ていただきたかったです。どうでしたでしょうか!?」と客席に問いかけると、大きな拍手が沸き起こりました。続けて橋本さんが「皆さんこんにちは!早速皆さんに見ていただけて嬉しいです。本当にありがとうございます!」、福田監督が「本日はお足元の悪い中こんなにたくさんのお客さんに来ていただけて嬉しいです!今日はよろしくお願いします!」とご挨拶。

まず山﨑さんより「今日は大阪に来られて嬉しく思います!(上映後の舞台挨拶ということで)皆さんに早く見ていただきたかったです。どうでしたでしょうか!?」と客席に問いかけると、大きな拍手が沸き起こりました。続けて橋本さんが「皆さんこんにちは!早速皆さんに見ていただけて嬉しいです。本当にありがとうございます!」、福田監督が「本日はお足元の悪い中こんなにたくさんのお客さんに来ていただけて嬉しいです!今日はよろしくお願いします!」とご挨拶。

MCより、大阪に来たら絶対食べるものや、大阪で行きたいところを聞かれると、山﨑さんは「昨日大阪で焼き鳥を食べました。めっちゃおいしかったです!」と満面の笑みの回答。福田監督からは「俺絶対551(蓬莱の豚まん)食べる!」と言うと、山﨑さんはなんと、「カレーですか?」と一言。橋本さんと福田監督から同時に「カレー!?」という大きなツッコミを受け、会場は大爆笑に包まれました。慌てた山﨑さんが「違う!豚まんだ!」と言い直すキュートな一面も。その後も3人の口から「たこ焼き!」「いか焼き!」と、次々に大阪名物が挙げられました。

山﨑さんは今回がコメディ映画初主演。演じられた感想を聞かれ、「本当に福田監督の作品が大好きなので、今回お話をいただいて本当に嬉しかったです。」と答えられました。一方橋本さんは2度目の福田監督作品。今回も劇中でさまざまな表情を見せていることについて触れられると、橋本さんは「実は私だけまだ映画を見れていなくて…どういう感じになっていたでしょうか!?」と客席に問いかけると、「可愛かった!!」や「おっふ」といった映画にちなんだ感想が飛び交いました。

山﨑さんは今回がコメディ映画初主演。演じられた感想を聞かれ、「本当に福田監督の作品が大好きなので、今回お話をいただいて本当に嬉しかったです。」と答えられました。一方橋本さんは2度目の福田監督作品。今回も劇中でさまざまな表情を見せていることについて触れられると、橋本さんは「実は私だけまだ映画を見れていなくて…どういう感じになっていたでしょうか!?」と客席に問いかけると、「可愛かった!!」や「おっふ」といった映画にちなんだ感想が飛び交いました。

MCより『斉木楠男のΨ難』を映画化するにあたり、主人公は是非山﨑さんに!と、福田監督が熱烈オファーをされたことについて理由を尋ねられると、福田監督は「実は最初嫁から山﨑くんの良さを教えてもらったんです。そんなときに斉木楠雄のビジュアルを見たら、賢人君だ!って思いましたね。」と当時を振り返り、その時点で山﨑さんのスケジュールがかなり埋まっていたものの、別の方は考えられないということで、2年以上待ったという裏エピソードも披露されました。

MCより『斉木楠男のΨ難』を映画化するにあたり、主人公は是非山﨑さんに!と、福田監督が熱烈オファーをされたことについて理由を尋ねられると、福田監督は「実は最初嫁から山﨑くんの良さを教えてもらったんです。そんなときに斉木楠雄のビジュアルを見たら、賢人君だ!って思いましたね。」と当時を振り返り、その時点で山﨑さんのスケジュールがかなり埋まっていたものの、別の方は考えられないということで、2年以上待ったという裏エピソードも披露されました。

最後に山﨑さんから「みんなが笑ってハッピーになれる作品だと思います。それがどんどん広まって世界中が平和になればいいなと思います!大阪の皆さん、ぜひ太鼓判をお願いします!」」と力強くご挨拶。続けて橋本さんから「本当に楽しすぎる現場だったので、その楽しさが見ている方にも伝わる映画だと思います。是非他の方にも広めていただけたらいいなと思います。」とアピール。

そして福田監督から「何一つ感動のない、涙もない映画だと思いますが(笑)、こういう笑えるだけの映画があると日本も平和だなと思えるし、これからもこういう映画を作れる機会が増えると嬉しいなと思います。よろしくお願いします!」とご挨拶をし、終始爆笑に包まれた舞台挨拶が終了しました。

出演:山﨑賢人 橋本環奈 新井浩文 吉沢亮 笠原秀幸/賀来賢人 ムロツヨシ 佐藤二朗 内田有紀 田辺誠一

原作:「斉木楠雄のΨ難」麻生周一(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

脚本・監督:福田雄一 音楽:瀬川英史

主題歌:ゆず「恋、弾けました。」(セーニャ・アンド・カンパニー)

制作プロダクション:プラスディー

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント=アスミック・エース

(C)麻生周一/集英社・2017映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

公式サイト⇒ http://saikikusuo-movie.jp/

(オフィシャル・レポートより)

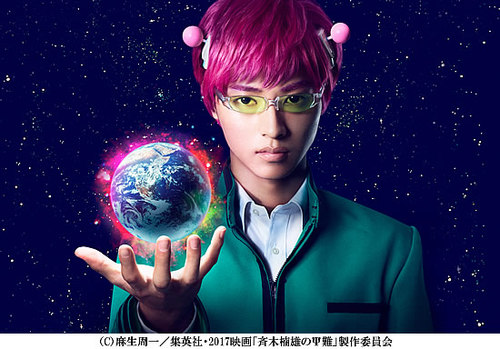

『NO』『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』を手掛けたチリ出身のパブロ・ラライン監督が祖国の英雄、パブロ・ネルーダの半生を描いた『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』が、11月11日(土)より新宿シネマカリテ、YEBISU GARDEN CINEMA他にて全国ロードショーとなります。

この度、10月12日より開催中の京都国際映画祭2017にて特別招待作品として上映、NON STYLEのお二人が登壇するトークイベントが開催されました。

<イベント概要>

日時:10月13日(金) 10:00~場所:TOHOシネマズ二条

登壇者:NON STYLE 石田明、井上裕介

司会:ロバータ

只今開催中の「京都国際映画祭2107」、2日目となる13日(金)に特別招待作品『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』が上映、上映前にNONSTYLE 石田明、井上裕介登壇のトークイベントが行われた。

MCロバータの呼び込みで盛大な拍手とともにNONSTYLEの石田明、井上裕介の二人が元気に登場!本作を見てお二人は詩が素敵、見ていて勉強になるので授業的な感じでも見られる、と映画を絶賛。

そして本イベントの登壇に抜擢された理由に関して、石田は、「司会のロバータさんはネルーダと名前が似てるからだよね。私、石田は大いなる愛、そして井上さんは逃亡者キャスティングですね。」と井上の昨年の井上の自動車事故に関して触れ、場を沸かせた。

また、本作の主人公ネルーダが政治家であり、ノーベル賞をも受賞した詩人であったことから、「日本でいうなら小泉純一郎や浜田幸一」とネルーダの多才さを讃えた。

SNSなどで愛の詩を投稿していた井上は、詩を学生時代から女性に送っていたそうだが、石田が「君は僕の単三電池です。だっけ?」と聞いたところ、井上は「バッテリーあんまり持たへんやんけ!」とNON STYLEお得意の井上イジリが炸裂。

喜劇もこなす主演のルイス・ニェッコをチリのビートたけしと多才さを例え、一方、執筆業もこなす石田に対して、自分の作品に主演してほしい人が誰か聞くと、真っ先に出た名前が、画になる男であるという理由で井上だった。それを聞いて井上は「ありがとうございます。吉本興業のキムタクです」とおどける。

サブタイトルの「大いなる愛の逃亡者」であることから、逃亡されたことはあるか、と井上に聞くと、電光石火の如く「なんやその質問!?」と昨年の事故のイジリに対して突っ込みを入れ、石田はネルーダにかけて「ニゲータ(逃げた)さん」と井上に対して愛称で呼び、会場は爆笑の渦に包まれた。井上は最後に事故のことを「気付かなかっただけなんです」と付け足して、イベントが終了となった。

<STORY>

1948年、冷戦の影響はチリにも及び、上院議員で共産党員のパブロ・ネルーダ(ルイス・ニェッコ)の元にも共産党が非合法の扱いを受けるとの報告がきた。ネルーダは上院議会で政府を非難し、ビデラ大統領から弾劾されてしまう。大統領は警察官ペルショノー(ガエル・ガルシア・ベルナル)にネルーダの逮捕を命じ、ネルーダの危険な逃亡劇が始まる―。

監督:パブロ・ラライン『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』

脚本:ギレルモ・カルデロン

出演:ルイス・ニェッコ、メルセデス・モラーン、ガエル・ガルシア・ベルナル 他

原題:NERUDA

2016/チリ・アルゼンチン・フランス・スペイン/スペイン語/108分/カラー/シネマスコープ/5.1ch

日本語字幕:石井美智子/字幕監修:野谷文昭

配給:東北新社 STAR CHANNEL MOVIES

ⒸFabula, FunnyBalloons, AZ Films, Setembro Cine, WilliesMovies, A.I.E. Santiago de Chile, 2016

公式サイト⇒ http://neruda-movie.jp/

(オフィシャル・レポートより)

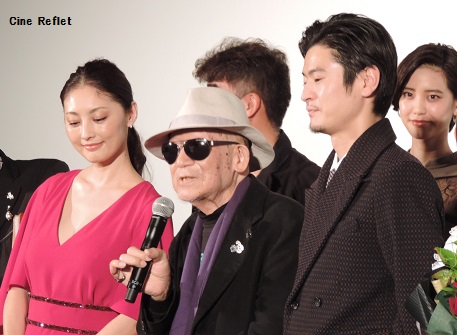

映画『ナラタージュ』10.8大ヒット御礼大阪舞台挨拶

映画『ナラタージュ』10.8大ヒット御礼大阪舞台挨拶

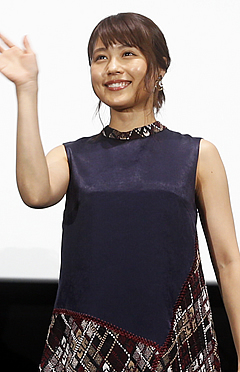

登壇者: 有村架純、坂口健太郎、行定勲監督

2006年版「この恋愛小説がすごい!」1位に輝いた、島本理生原作の恋愛小説「ナラタージュ」を嵐・松本潤主演、ヒロインに有村架純、共演に坂口健太郎を迎え、恋愛映画の名手・行定勲監督(『世界の中心で、愛をさけぶ』)がメガホンを取り映画化、10月7日(土)に全国公開いたしました。

大ヒットを記念いたしまして、10月8日(日)、TOHOシネマズ梅田にて大ヒット御礼舞台挨拶付試写会が実施されました。本編上映後の舞台挨拶ということで、映画の余韻に包まれた会場に有村架純さん、坂口健太郎さん、行定勲監督が登壇すると大歓声が沸きあがりました。

大ヒットを記念いたしまして、10月8日(日)、TOHOシネマズ梅田にて大ヒット御礼舞台挨拶付試写会が実施されました。本編上映後の舞台挨拶ということで、映画の余韻に包まれた会場に有村架純さん、坂口健太郎さん、行定勲監督が登壇すると大歓声が沸きあがりました。

まずは有村架純さんから「こんにちは!泉を演じました有村架純です。地元の関西で舞台挨拶ができて嬉しいです!」とご挨拶。

まずは有村架純さんから「こんにちは!泉を演じました有村架純です。地元の関西で舞台挨拶ができて嬉しいです!」とご挨拶。

続けて坂口健太郎さんから「こんにちは!おおきに!小野玲二役を演じました坂口健太郎です。温かい声援をいただいてほんまに嬉しいです。」と関西弁でご挨拶すると、お客さんから「おおきにー!」「大好きー!」と次々に返事がきました。

更に行定監督も第一声に「おおきに!(笑)」とご挨拶し「今日は映画館に足を運んでいただいてこの映画を選んでいただき嬉しいです。楽しめましたでしょうか?」と言うと客席から温かな拍手が沸き起こりました。

映画について、MCより「有村さんは『工藤泉』という女性を演じてみていかがでしたか?」と聞かれると「しんどかったし、苦しかったですけど、愛おしい時間でもありました。」と答えました。次に「坂口さんは今回の役を演じてみていかがでしたか?」と聞かれると「僕は少し小野君の気持ちが分かる気がしました。何度も何度も台本を読んでるうちにすごく救いたくなるような印象でした。」と答えました。

そんな二人のシーンはどのように撮影を進められたか聞かれると、行定監督は「坂口君はのびのびとポテンシャルが高くて、架純ちゃんは芯が強く信頼度の高い芝居をしてくれたので、将来楽しみだなと思うし、一緒にやってて楽しかったです!」と答えました。

そんな二人のシーンはどのように撮影を進められたか聞かれると、行定監督は「坂口君はのびのびとポテンシャルが高くて、架純ちゃんは芯が強く信頼度の高い芝居をしてくれたので、将来楽しみだなと思うし、一緒にやってて楽しかったです!」と答えました。

有村さんと坂口さんは過去に共演経験もあることから普段から仲が良い話になり、坂口さんの印象を聞かれると有村さんは「一見無口そうに見えるけど、すごくひょうきんで陽気で楽しい人。」と言うと坂口さんは満足げな表情で頷きました。一方有村さんの印象を聞かれると坂口さんは「監督もおっしゃっていましたが芯がある。でもはかなげにも健気にも見えるから、本当の架純ちゃんはまだ未知数なところがある。」と答えました。

MCより関西の印象を聞かれると坂口さんは「楽しい!こういう舞台挨拶などでお伺いすると温かく迎え入れてくれるような印象。」と好印象を口にしました。

MCより関西の印象を聞かれると坂口さんは「楽しい!こういう舞台挨拶などでお伺いすると温かく迎え入れてくれるような印象。」と好印象を口にしました。

一方有村さんは関西の出身であることからMCより「帰ってこられていかがですか?」と尋ねられると「ホームって感じがします!関西弁で喋ろうと思ったらいくらでも喋れるんですけど…」と標準語から関西のイントネーションに変わると、客席から「可愛いー!!」の声が飛び出しました。

そしてマスコミ向けのフォトセッションに移ると、客席からは次々に「架純ちゃーん!」「健ちゃーん!」の声に交じって「監督―!」と次々に呼びかけられ大盛り上がり!

最後に有村さんから「皆さん本当に温かく迎え入れてくれてありがとうございます。今後この映画がたくさんの方に届くように祈っています。」

最後に有村さんから「皆さん本当に温かく迎え入れてくれてありがとうございます。今後この映画がたくさんの方に届くように祈っています。」

坂口さんから「この作品は人間の綺麗なところだけでなく、苦しみだったり悲しみだったり、そういうところも正直に描いた作品だと思います。見た方それぞれ受け取り方が変わる作品だと思うので、『ナラタージュ』の話を皆さんでしていただけると嬉しいです。」

行定監督から「この作品は10年以上かけて企画をした作品で、松本君、架純ちゃん、坂口君が揃わなかったらできなかった作品だと思います。なので10年以上かけて本当によかったと思います。この映画が大ヒットするように、是非とも口コミで広げていただけたらと思います。」とご挨拶をし、舞台挨拶は無事終了しました。

■出演:松本潤、有村架純、坂口健太郎、大西礼芳、古舘佑太郎、神岡実希、駒木根隆介、金子大地、市川実日子、瀬戸康史

■監督:行定勲

■原作:島本理生(「ナラタージュ」角川文庫刊)

■脚本:堀泉杏

■脚本:堀泉杏

■音楽:めいなCo.

■製作:「ナラタージュ」製作委員会

■制作プロダクション:東映東京撮影所制作

■協力:ザフール企画

■協力:KADOKAWA

■配給:東宝=アスミック・エース

■(C)2017「ナラタージュ」製作委員会

■公式サイト: http://www.narratage.com/

(オフィシャル・レポートより)

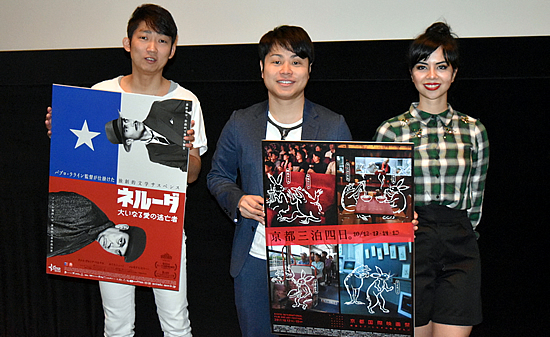

今年も魅せます!『第9回 京都ヒストリカ国際映画祭』

今年も魅せます!『第9回 京都ヒストリカ国際映画祭』

今年も時代劇ファンのための《京都ヒストリカ国際映画祭》(京都文化博物館にて)の季節がやってきました。関西で開催される国際映画祭の中でも最も充実したラインナップを誇り、日本の名作を発信するとともに、世界中から集められた日本初上映の新作も紹介されます。

また、連携企画の人材育成プログラム〈京都フィルムメーカーズラボ〉も今年で9年目となり、世界各国から選抜された若手が京都の松竹や東映の撮影所で学んだ成果をこの映画祭で発表する〈カムバックサーモン・プロジェクト〉もあります。映画創成期から多くの時代劇が作られてきた映画の聖地・京都から羽ばたいた若手映画人の成長を目にすることができます。

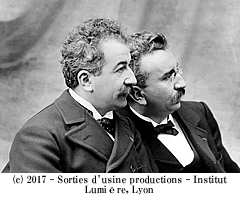

今年の目玉は、巨匠・溝口健二監督代表作『近松物語』の4Kデジタル復元版の日本初上映と、19世末にリュミエール社が世界中で撮影したフィルムの4Kデジタル復元版をドキュメンタリーとしてまとめた『リュミエール!』の関西初上映でしょう。

今年の目玉は、巨匠・溝口健二監督代表作『近松物語』の4Kデジタル復元版の日本初上映と、19世末にリュミエール社が世界中で撮影したフィルムの4Kデジタル復元版をドキュメンタリーとしてまとめた『リュミエール!』の関西初上映でしょう。

『近松物語』では、女優・香川京子氏をゲストに迎えてのトークショーが開催されます。また、『リュミエール!』では、その復元を行ったカンヌ国際映画祭総代表ティエリー・フレモー氏のスペシャルトークショーも予定されています。

個人的に嬉しいのは、今年も西部劇『レフティ・ブラウンのバラード』や、ハンガリー映画『キンチェム 奇跡の競走馬』にブルガリア映画『エネミーズ』などの日本初上映作品が観られることです。現段階では一般公開が未定の作品を観られる貴重な機会です。お見逃しなきように!!!

★公式サイト⇒ http://historica-kyoto.com/

★上映作品紹介⇒ http://historica-kyoto.com/films/

★スケジュール⇒ http://historica-kyoto.com/schedule/

★チケット⇒ http://historica-kyoto.com/ticket/

【ヒストリカ・スペシャル】

鮮烈な再デビュー、世界のミゾグチと映画のはじまり!

鮮烈な再デビュー、世界のミゾグチと映画のはじまり!

日本映画=京都映画120年記念プログラム。

4Kデジタル技術で蘇った映像美に圧倒されながら、近松物語の革命的再構築の手腕に驚き、そして、仏・リュミエール兄弟の120年前の作品に、その後の映像表現がすでに内包していることに驚く、貴重なプログラム。

【ヒストリカ・ワールド】

歴史を舞台に作られた新作を世界から厳選!

世界の新作歴史映画から国境や文化を超えた物語パワーを持った映画を厳選。

民族・文化を謳うもの、現在では語れないメッセージを歴史に託したもの、モダンに語り直された伝統の物語。いずれも極上の歴史エンタメです。

【ヒストリカ・フォーカス】

ディスカバー加藤泰。世界映画史に憤怒と慈愛を刻む巨眼の人・加藤泰を再発見!

際立ったスタイルと原初の映画のような歓びに満ちたカッティング。

世界が再発見すべき加藤泰だけが持つ引力を様々な視点を持つゲストと提示します。

封建・任侠の中での愛を描いた傑作を全作英字幕付きで。

【ヒストリカ・ネクスト】

2017年の話題作!気鋭の監督たちの"新しい時代劇"への挑戦!

海外の映画祭で高い評価を受け、逆輸入で日本公開された異色の時代劇と、

時代劇専門チャンネル・日本映画専門チャンネルが三宅監督とタッグを組んで製作した意欲作を上映。

気鋭の監督たちが今までの時代劇にとらわれない制作スタイルで生み出した"新しい時代劇"を感じてください。

【特別招待作品】

上海の映画シーンを代表するベテラン監督と、名作映画の原作を手がけるイタリア現代文学の重鎮をお招きします。

上海の映画シーンを代表するベテラン監督と、名作映画の原作を手がけるイタリア現代文学の重鎮をお招きします。

歴史映画の現在を感じていただける豪華なプログラムをお楽しみください。

『シルク』 SILK

『海の上のピアニスト』原作者小説を映画化仏と幕末日本で織りなされる愛の物語

http://historica-kyoto.com/films/s_screening/silk/

『上海キング』 Lord of Shanghai

上海王よ、永遠に 魔都・上海が憎しみの炎で燃え上がる。

http://historica-kyoto.com/films/s_screening/lord-of-shanghai/

★【『シルク』の原作者アレッサンドロ・バリッコ氏のスペシャルトーク開催】

(開催日:11月1日(水)14:30~映画『シルク』上映後、京都文化博物館にて)

『海の上のピアニスト』の原作者でもあるバリッコ氏は、音楽学者でもあり、小説家、脚本家、監督というマルチな才能を発揮するイタリアの著名な芸術家です。映画化へのプロセスや映画『シルク』についてお話を伺える大変貴重な機会となることでしょう。多くの方のご来場をお待ちしております。

〈アレッサンドロ・バリッコ〉

1958年トリノ生まれ。トリノ大学哲学科およびトリノ音楽院ピアノ科を卒業。音楽評論研究に従事し、1988年に2つの評論エッセイを発表。1991年、処女小説『怒りの城』を発表、カンピエッロ・セレツィオーネ賞(伊)とメディシス賞(仏)を受賞。1993年出版の『洋・海』はベストセラーとなり、27ヶ国語に翻訳された。

1958年トリノ生まれ。トリノ大学哲学科およびトリノ音楽院ピアノ科を卒業。音楽評論研究に従事し、1988年に2つの評論エッセイを発表。1991年、処女小説『怒りの城』を発表、カンピエッロ・セレツィオーネ賞(伊)とメディシス賞(仏)を受賞。1993年出版の『洋・海』はベストセラーとなり、27ヶ国語に翻訳された。

1994年、トリノにストーリーテリングとパフォーマンスアートの学校「スクオラ・ホールデン」を共同設立。同年、独演脚本『ノヴェチェント』を出版。同作品はG.ヴァチスにより舞台化、G.トルナトーレにより『海の上のピアニスト』として映画化された。また、1996年発表の小説『絹』は、F. ジラールにより『シルク』として映画化された。2008年、映画『レクチャー21』では脚本および監督を務めた。

(河田 真喜子)

“最低!”が褒め言葉!?『彼女がその名を知らない鳥たち』舞台挨拶レポート

“最低!”が褒め言葉!?『彼女がその名を知らない鳥たち』舞台挨拶レポート

・2017年9月30日(土) 梅田ブルク7にて

・ゲスト:蒼井優(32)、阿部サダヲ(47)、白石和彌監督(42)

【STORY】

【STORY】

昔の男を忘れられないクレーマー女・十和子と、彼女に尽くしたおす15歳年上の建設作業員の男・陣治。十和子は、陣治のわずかな稼ぎで生活しているものの、不潔で男としての魅力を感じられない陣治の愛を拒み続けていた。ある日デパートへ入れたクレームの対応に現れた水島という男に魅力を感じた十和子は、急速にその関係を深めていく。そこへ、8年前十和子に暴力を振るいゴミのように捨てた黒崎が5年前に失踪していたという報せが入り、愕然とする。陣治の異常なまでの十和子への干渉、エスカレートしていくストーカー行為、次第に恐怖をつのらせていく十和子だった……。

どんな役でも自然体で役を生きることができる蒼井優は、華奢な身体で眼力がある訳でもないが、存在感がある。しなやかな身体と空気を読み取る感性は、その場に豊かな感情を生み出すことができる。そう、設定された世界を拡げられる稀有な女優なのだ。そこに、機敏な身体能力と豊かな表情で細やかな感情表現を得意とする阿部サダヲがW主演を務める。沼田まほるか原作の同名小説の映画化は不可能とされていたが、それを『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』と底知れぬ不気味さと容赦ない暴力をテンポよく活写するクライムービーの名手・白石和彌監督が実現。今までにないゲス男とクズ男に挑戦した二人のイケメン俳優、松坂桃李と竹野内豊の役者としての幅の広がりにも注目したい作品。

10月28日の公開を前に開催された上映会の舞台挨拶に、W主演の蒼井優と阿部サダヲ、そして白石和彌監督が登壇。「共感度0%、不快度100%」の究極の愛の物語について語ってくれた。尚、この日はゲストから観客への質問コーナーも設けられ、キワどいNGトークも連発して、MCの口から質問できずに白石監督に振るシーンもあった。

10月28日の公開を前に開催された上映会の舞台挨拶に、W主演の蒼井優と阿部サダヲ、そして白石和彌監督が登壇。「共感度0%、不快度100%」の究極の愛の物語について語ってくれた。尚、この日はゲストから観客への質問コーナーも設けられ、キワどいNGトークも連発して、MCの口から質問できずに白石監督に振るシーンもあった。

―― 詳細は下記の通りです。(敬称略)

―― “嫌な女”十和子を演じた蒼井優さんです。

―― “嫌な女”十和子を演じた蒼井優さんです。

蒼井:今日はお休みの日に来て下さってありがとうございます。今日は、初めて映画をご覧になった方の前でお話をさせて頂けるとあって、楽しみにしてきました。短い時間ですが、よろしくお願いいたします。

―― 十和子より15歳年上で、“不潔で下品な男”陣治を演じた阿部サダヲさんです。

阿部:今日はちょっと綺麗にしてきました。皆さんありがとうございます。観終わって、何だろうこの気持ちは?と、ザワザワしますよね? はい、今日は綺麗にしてきました(笑)。

―― 綺麗にして来て下さってありがとうございました(笑)。本格的な大人のラブストーリーに挑まれた白石和彌監督です。

白石監督:去年の10月に大阪で撮影しました。大阪の皆さんはよくご存じの場所もあると思います。ようやく1年経って観て頂けるのを嬉しく思います。大阪の皆さんにとって心の象徴でもある大阪城を、あのような場面で使ってしまって、本当に申し訳ありませんでした(笑)。

―― 完成した作品を観た感想は?

蒼井:自分が出演しているかどうか関係なく、この映画はとても好きな映画なので人に勧めたいのですが、いいところはラストしかないじゃないですか?それで今日はご覧になった方の前でお話できるがホントに嬉しいんです。

蒼井:自分が出演しているかどうか関係なく、この映画はとても好きな映画なので人に勧めたいのですが、いいところはラストしかないじゃないですか?それで今日はご覧になった方の前でお話できるがホントに嬉しいんです。

阿部:蒼井さんとのシーンが殆どで他の男二人とは会ってなかったんです。作品を観て、どうしようもない奴らだなと思い、今でも松坂桃李が好きじゃないですね(笑)。それほど松坂君は凄い役者さんだと思います。まだ好きになれないですけどね(笑)。

白石監督:宣伝では言い辛くて“究極の愛”とキャッチコピーを出しましたが、これは陣治の“無償の愛”の物語でして、僕としてはそれがとても美しく絶対に真似のできないことなので、なんとか映像化したいと思いました。観たらきっと誰かと話したくなる映画だと思うので、できれば10月28日公開初日の土日に観て頂ければありがたいです。

―― 関西弁の役について?

―― 関西弁の役について?

蒼井:難しかったです。ずっと方言指導の方に付いて頂いたのですが、その内違いが分からなくなってきました。

阿部:いや~難しかった!聞き慣れた関西弁ですが、自分で喋るのは難しかったです。ずっと付きっきりの方言指導の人も嫌いになりました(笑)。

―― この映画では嫌いな方が多かったんですね(笑)。ところで、関西弁の好きなところは?

阿部:この映画は関西弁だから助かっているところもあると思います。標準語だと手に負えないような…関西弁だから柔らかく感じる部分もあると。

―― 全編関西弁で関西ロケでしたが、改めて感じることは?

白石監督:人と人の距離が近い。標準語より本音で語り合っているような印象を持ちました。多分この二人を見ていたからだと思います。二人とも嫌ならイヤとはっきり言い合っていたので、それが気持ちいいなと感じて、ちょっと羨ましかったですね。

―― 役に対する共感度は何パーセントですか?

蒼井:最初は0%だったんですが、めんどくさい女なんですけど“澄んでいる”というか、特にラストでは無防備の部分もあり、そう感じました。絶対に賛同はできないけど、「共感した」と言ったら人として疑われるので、皆さんも今日これから飲みに行って3軒目辺りから「共感した」と本音トークができるようになると思います(笑)。

蒼井:最初は0%だったんですが、めんどくさい女なんですけど“澄んでいる”というか、特にラストでは無防備の部分もあり、そう感じました。絶対に賛同はできないけど、「共感した」と言ったら人として疑われるので、皆さんも今日これから飲みに行って3軒目辺りから「共感した」と本音トークができるようになると思います(笑)。

阿部:そんなに共感できるところはないですけど、直したい部分はいっぱいありました。汚い食べ方だとか、差し歯も早く治せばいいのにとか…。でもそういう役だから楽しめた部分もいっぱいありました。

―― 陣治の身なりについてこだわりがあったようですが?

―― 陣治の身なりについてこだわりがあったようですが?

白石監督:衣装合わせをするのに綺麗な作業着しかなかったんです。「こんなんじゃダメだ!」と机をひっくり返して、「汚いの持ってこい!」と暴れ倒して、「汚せ!汚せ!」と言ってこうなりました。阿部さんだけ衣装合わせした時に、そんなシーンはないのですが立ちションする真似をしてもらいました。その後ろ姿を見て、「あっ仕上がってるな!」と思いました。それを撮影所の外でやったのですが、きっと向いのマンションからは見えてたと思いますよ(笑)。

―― 松坂桃李さんも竹野内豊さんも今までにないような役柄でしたが、共演してみて如何でしたか?

蒼井:お二人とも初めての共演だったのですが、こんな最低の役を最低のままやれるということは本当に凄いことなんですよね。松阪さんは最低な上に“薄さ”が加わって、竹野内さんの場合は、相手役の私しか見えない“悲しみ”があったりして、最低の別ジャンルを同時に見せてもらった感じです。この映画では、「最低」というのが一番の褒め言葉になると思います(笑)。

蒼井:お二人とも初めての共演だったのですが、こんな最低の役を最低のままやれるということは本当に凄いことなんですよね。松阪さんは最低な上に“薄さ”が加わって、竹野内さんの場合は、相手役の私しか見えない“悲しみ”があったりして、最低の別ジャンルを同時に見せてもらった感じです。この映画では、「最低」というのが一番の褒め言葉になると思います(笑)。

阿部:お二人とも最低さが素敵でした(笑)

―― あの最低さは狙い通りでしたか?

白石監督:ホントその通りでした。

★ゲストから観客に質問するコーナー

野鳥観察が趣味というちと怪しい男性がカウンターを持って登場。観客にあらかじめ配られた「かの鳥」フラッグの裏表をカウントして、YES・NOのパーセンテージを測定。

★蒼井優から質問:あんな水島でもいいと思う人?

★蒼井優から質問:あんな水島でもいいと思う人?

(十和子予備軍?男性は水島に対して羨ましいのかな?)

68人→23%

★阿部サダヲから質問①:陣治が殺してるなと思った人?

(演技のダメ出しされてるような気がするなあ)。

250人→93%

★白石和彌監督から質問①:この映画に共感した人?

250人→93%

★阿部サダヲから質問②:今日の僕の恰好、先程シャンプーハットに「遅れて出て来た演歌歌手みたいだ」と言われたんですが(笑)、そう思う人?

★阿部サダヲから質問②:今日の僕の恰好、先程シャンプーハットに「遅れて出て来た演歌歌手みたいだ」と言われたんですが(笑)、そう思う人?

(これオーダーで作ったんですよ…「ジンジー」というブランドも立ち上げて。陣治の青の作業着をイメージした生地選び)。

268人→99%

★白石和彌監督から質問②:大阪城で“ああいうこと”をやってみたいと思う人?(笑)

(水島と十和子のシーン)

17%

★白石和彌監督から質問③:パートナーと“仲良くする”時「あ~」と言わせたい人?(笑)

(ちなみに、トロント映画祭で上映された時には「Say Aha~」と字幕が付いてました(笑)。特にゲイの方々に受けてました)。

77人→29%

―― 最後のご挨拶

白石監督:今日は観て頂きまして本当にありがとうございました。ゲスとかクズとか最低な人たちが前面に出てきてはいるのですが、それは表層的なもので、奥には“究極の愛”が提示できたのではと思っております。いろいろ分かってから見直すと、いろいろな世界が美しく見えてくる映画です。散らかった家庭でも美しく思えるよう、この映画を思い返して頂けたらいいなと思います。10月28日公開ですので、皆さん何卒応援よろしくお願い致します。

阿部:愛って何だろうと考えさせられる映画です。キラキラした映画もいいですが、こんな映画もあっていいと思ったし、こんな映画に出たいと思っていました。また、これほど汚す役の映画もないと思います。見逃しておられるかもしれませんが、足の指の間にもゴミ詰めて頑張りました。また観られる時にはお見逃しなく(笑)。是非、観終えてから皆さんと話し合って頂きたい映画ですので、よろしくお願い致します。

蒼井:こういう映画が作れる日本映画界でありたいなと思っています。そのためにはある程度観て頂かなくてはなりません。最後のシーンに賭けたのですが、勿論合わなかった方もいらっしゃるでしょうし、受け止めて下さる方もおられると思います。私たちが玉を投げなければ勝負もできませんので、このような作品が作れる環境を、映画ファンの一人として私たち映画人も守っていけたらいいなと思っております。皆さんもそこは共犯者だと思って、応援よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。

『彼女がその名を知らない鳥たち』

■2017年 日本 2時間3分

■原作:沼田まほかる(『彼女がその名を知らない鳥たち』幻冬舎文庫)

■監督:白石和彌(『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』)

■出演:蒼井優、阿部サダヲ、松坂桃李、竹野内豊

■(C)2017映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

■2017年10月28日(土)~梅田ブルク7、他全国ロードショー

■公式サイト⇒ http://kanotori.com/

(河田 真喜子)