青森から「触ると幸せが訪れる」100kgの合掌土偶が応援にやってきた!!

青森から「触ると幸せが訪れる」100kgの合掌土偶が応援にやってきた!!

2015年6月13日(土)初日舞台挨拶レポート

ベストセラー作家・森沢明夫の同名小説を映画化した青森を舞台に描かれる感動作『ライアの祈り』が6月13日(土)より全国公開となり、有楽町スバル座にてキャスト・スタッフによる初日舞台挨拶が行われました。

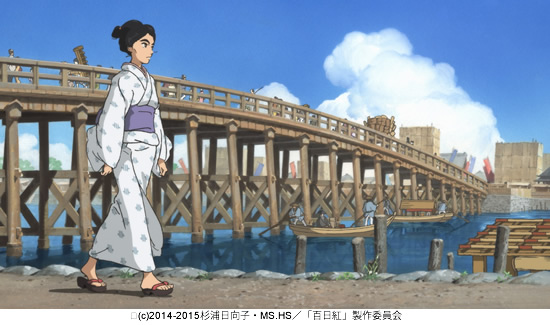

本作は人生に臆病になっていた女性・桃子が“人間本来の生き方”のエッセンスに満ちた“縄文時代”に触れ、自身の幸せのカタチを見出して一歩を踏み出していく姿を描く、優しさ溢れる感動作。主人公・桃子役にはドラマ・番組パーソナリティーと幅広く活躍する鈴木杏樹。本作が意外にも映画初主演となる。そして、縄文時代への情熱に燃える誠実で不器用な研究者・クマゴロウに宇梶剛士、映画『進撃の巨人』など今年出演作が多数公開される注目度上昇中の武田梨奈が桃子を慕う後輩・桜役で出演。その他にも秋野太作、藤田弓子、宅間孝行、村田雄浩、中本賢といった実力派演技陣が顔を揃えている。

本作は人生に臆病になっていた女性・桃子が“人間本来の生き方”のエッセンスに満ちた“縄文時代”に触れ、自身の幸せのカタチを見出して一歩を踏み出していく姿を描く、優しさ溢れる感動作。主人公・桃子役にはドラマ・番組パーソナリティーと幅広く活躍する鈴木杏樹。本作が意外にも映画初主演となる。そして、縄文時代への情熱に燃える誠実で不器用な研究者・クマゴロウに宇梶剛士、映画『進撃の巨人』など今年出演作が多数公開される注目度上昇中の武田梨奈が桃子を慕う後輩・桜役で出演。その他にも秋野太作、藤田弓子、宅間孝行、村田雄浩、中本賢といった実力派演技陣が顔を揃えている。

本日、実施された初日舞台挨拶には武田梨奈をはじめ、藤田弓子、ライア役の水嶋仁美、黒川浩行監督、原作者の森沢明夫、製作総指揮の川阪実由貴が登壇。武田梨奈は本作で演じた役柄について「最初は難しい役柄だと思いましたが、演じている中で私が演じた女性の気持ちは特別なことではないと感じました。映画のキャッチコピーにもある“幸せのカタチは決して一つではない”に通じているものがあると思います。」と新境地を開拓した役柄について笑顔でコメント。主人公・桃子の母親役を演じた藤田弓子は客席で観客と一緒に映画を鑑賞し、「エンドロールで涙が出ました。子を思う親の気持ちを改めて強く実感して、自分のセリフで泣いてしまいました。」と本作への思い入れを語った。本作が映画デビューとなるライア役の水嶋仁美は「本編では顔が映っていないので、皆さんは“え!?”と思われたと思います(笑)」とコメントし、会場から笑いが巻き起こった。

そして最後のマスコミ向けのフォトセッションでは、本作の舞台でもある青森県・八戸市から日帰りで「触ると幸せが訪れる」という100kgの合掌土偶が登場!会場からは大きな歓声が巻き起こり、フォトセッション後、会場に設置された土偶の周りには一般客が撮影に集まるなど、舞台挨拶終了後も盛り上がりを見せた。5月30日(土)の青森県先行ロードショーを得て、いよいよ全国公開を迎えた映画『ライアの祈り』の盛り上がりに期待してほしい。

映画『ライアの祈り』は本日、6月13日(土)より有楽町スバル座ほかにて全国ロードショー。

<映画『ライアの祈り』初日舞台挨拶概要>

■日程:6月13日(土)13:00~13:20

■場所:有楽町スバル座 (東京都千代田区有楽町1丁目10番1号有楽町ビルヂング内2F)

■出演:武田梨奈、藤田弓子、水嶋仁美(ライア役)、黒川浩行(監督)、森沢明夫(原作)、川阪実由貴(製作総指揮)

◎武田梨奈:最初は難しい役柄だと思いましたが、演じている中で私が演じた女性の気持ちは特別なことではないと思いました。映画のキャッチコピーにもある“幸せのカタチは決して一つではない”に通じているものがあると思います。皆さん、宜しくお願い致します。

◎藤田弓子:改めて、映画を一般のお客様と一緒に観て、エンドロールで涙が出ました。子を思う親の気持ちに強く共感して、自分のセリフで泣いてしまいました。本当に素晴らしい映画ができましたので、多くの人に観てほしいと思います。

◎水嶋仁美:映画デビュー作が縄文人の役で、しかも本編では顔が全く映っていないので、皆さんは「え!?」と思われたかもしれません(笑)。一生、心に残る役になりました。

◎黒川浩行:特に派手さがある作品ではありませんし、最近の若手が沢山出る作品でもありません。悲しくなくても、人が泣ける作品を目指しました。ぜひ、多くの人に見ていただきたいと思います。

◎森沢明夫:青森では原作を知らない方が多かったので、東京で原作を知っている方が多く、良かったです。 僕が伝えたかった「裕福」と「幸福」は違うということが映画で、きちんと表現されていると思います。一人でも多くの人に観ていただくために、広めていただければと思います。

【STORY】

桃子(鈴木杏樹)は、明るく姉御肌のアラフォー女性。メガネ販売店の八戸店で店長を務め、後輩の桜(武田梨奈)達から頼られ慕われる存在だが、心の奥の深い傷を抱え人生を前に進ませる勇気が持てずにいた。そんなある日、遺跡発掘一筋の考古学研究員クマゴロウこと佐久間五朗(宇梶剛士)と出会う。彼と出会った瞬間に不思議な感覚を覚えた桃子は縄文時代に興味を抱いていくうちに、無骨で不器用だがまっすぐなクマゴロウに心引かれていくのだが……。

製作総指揮:川阪実由貴 監督:黒川浩行 脚本:寺田敏雄 原作:森沢明夫「ライアの祈り」(小学館文庫)

出演:鈴木杏樹、宇梶剛士、武田梨奈、水嶋仁美、大島蓉子、村田雄浩、秋野太作、藤田弓子

主題歌「Beloved」 WEAVER(A-Sketch) 企画・製作:エム・ケイ・ツー、制作プロダクション:TOブックス

配給:アイエス・フィールド ©2015「ライアの祈り」製作委員会 ©森沢明夫/小学館

2015年/日本/カラー/5.1ch/DCP/ビスタサイズ/119分/G URL:http://raianoinori.com/

2015年6月13日日(土)より有楽町スバル座ほか全国ロードショー

(プレスリリースより)

![Laia-pre].jpg](http://cineref.com/present/assets_c/2015/06/Laia-pre%5D-thumb-100x177-5992.jpg)

物語の舞台は青森県八戸市。主人公・桃子は明るく姉御肌だが、恋や人生に臆病になっているアラフォー女性。実は不幸な離婚を経験し、心にはどうしても抜けない棘があった。そんな彼女は、ある時、縄文時代の遺跡発掘に情熱を傾ける男性、クマゴロウと出会う。それをきっかけに、遥かな昔、この場所で生きた生命があったことに想いを馳せた彼女は、悠久の時を経て自身へと繋がる絆を体感するのだった。果たして、桃子が見つけ出す幸せのカタチとは!?

物語の舞台は青森県八戸市。主人公・桃子は明るく姉御肌だが、恋や人生に臆病になっているアラフォー女性。実は不幸な離婚を経験し、心にはどうしても抜けない棘があった。そんな彼女は、ある時、縄文時代の遺跡発掘に情熱を傾ける男性、クマゴロウと出会う。それをきっかけに、遥かな昔、この場所で生きた生命があったことに想いを馳せた彼女は、悠久の時を経て自身へと繋がる絆を体感するのだった。果たして、桃子が見つけ出す幸せのカタチとは!?

『Zアイランド』哀川翔、品川ヒロシの爆笑記者会見

『Zアイランド』哀川翔、品川ヒロシの爆笑記者会見

品川監督:

品川監督: 哀川:

哀川: 哀川:

哀川: 哀川:

哀川: 哀川:

哀川: