「AI」と一致するもの

■崩壊がクライマックスではなく、崩壊が前提の話を作る。

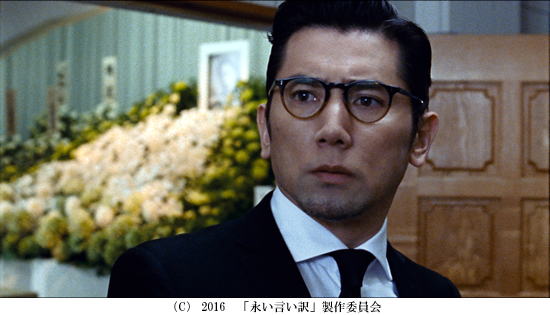

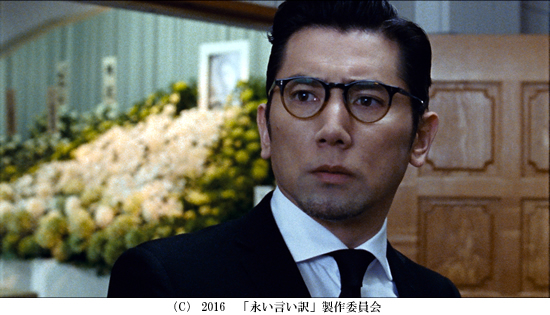

■顔がいいがために自意識が肥大する気の毒な男を、本木さんにはコミカルに演じてもらいたかった。

■自分以上にこの作品のことを心配してくれている人間がいるということに、深いところで支えられた。

■カメラが回っていないところでの出演者たちの気持ちの繋がり、子どもたちとの関係性に嘘がなかった。

■監督5作目で、本当にやりたいことを主張。スーパー16ミリのフィルム撮影を実現。

■人間の感情は複雑。人生経験を重ねれば重ねるほど、枠にはめられない感情が深くなる。

―――幸夫がテレビカメラの前で嘆き悲しむふりをしたり、陽一の目に思わず涙があふれたり、陽一の息子、真平が泣きたくても涙が出なかったりと、「泣く」という行為が何度も描かれています。これらのシーンに込めた思いは?

西川監督:人間の感情は、本当はとても複雑です。人生経験を重ねれば重ねるほど、枠にはめられない感情が深くなっていくのですが、色々な状況下で”役割”を与えられます。あるべき感情を持たなければ人間的ではないと言われ、ますます窮屈になっていき、嘘の感情を露わにしなくてはいけない。本作は「妻が死んで一滴も涙を流せなかった男」という謳い文句ですが、それは悲しんでいないわけではないと私は思っています。いかに人間の感情が複雑で、自分自身のコントロールが効かない、御しがたいものであるかということも、私が描きたかったことの一つですし、悲しみの深さは涙の量で測られるものではない。私はそう思っています。

(最初のご挨拶)

~本木雅弘は、撮影後も自分の演技を監督に確認したがる「面倒くさい」男!?~

もう一つのエピソードの柱となるキャバクラ嬢につぎ込むサラリーマン役を演じた藤森慎吾の相手役(キャバクラ嬢、花蓮)を演じた筧は、「藤森さんはチャラ男のイメージがあったが、すごく真面目て芝居に対しても器用。台詞が変わってもすぐに対応されるし、現場でも楽しくお話できたので、溶け込みやすかった」と絶賛。カウカウファイナンスの心優しい受付嬢として本作からメンバー入りした最上は「まじめにお仕事をしました。すぐにお習字の時間があって」と、部屋に貼られている習字や絵は全て自筆であることを山口監督が紹介し、観客が驚く一幕もあった。

『永い言い訳』プレミア先行試写会プレゼント(9/27〆切)

■ 提供:アスミック・エース

■ 日時:2016年10月5日(水)

18:40開場/19:00開映 (PG12)

■ 会場:TOHOシネマズ梅田

■ 募集人数:2組4名様

■ 締切:2016年9月27日(火)

★公式サイト⇒ http://nagai-iiwake.com/

2016年10月14日(金)~TOHOシネマズ梅田 他全国ロードショー

(*大阪府の条例に基づき、16歳未満の方は保護者同伴でご来場いただきますようお願いいたします。)

主演:本木雅弘×監督:西川美和

ひとを愛することの「素晴らしさと歯がゆさ」を描ききった。

観る者すべての感情をかきみだす、かつてないラブストーリー。

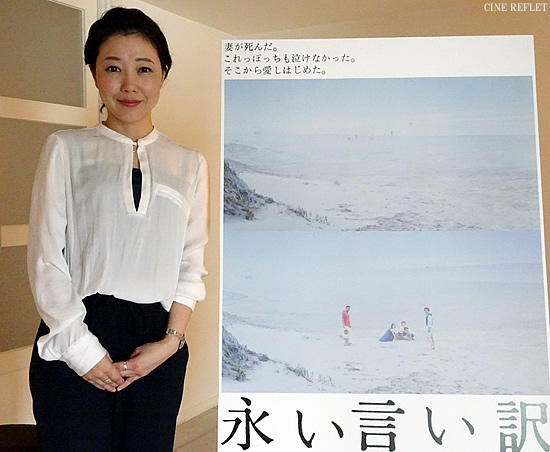

『ゆれる』『ディア・ドクター』『夢売るふたり』の西川美和監督が、『おくりびと』以来7年ぶりの映画主演となる本木雅弘を迎え、直木賞候補となった自らの小説を映画化した最新作『永い言い訳』(アスミック・エース配給)が 10月14日(金)より全国公開致します。

『ゆれる』『ディア・ドクター』『夢売るふたり』の西川美和監督が、『おくりびと』以来7年ぶりの映画主演となる本木雅弘を迎え、直木賞候補となった自らの小説を映画化した最新作『永い言い訳』(アスミック・エース配給)が 10月14日(金)より全国公開致します。

主人公の津村啓こと衣笠幸夫役に『日本のいちばん長い日』『天空の蜂』での演技が大きな話題と高い評価を得て、本年度日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞した本木雅弘。

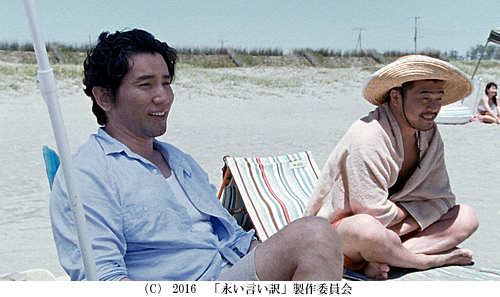

その他ミュージシャンの竹原ピストル、堀内敬子、深津絵里 などの実力派が顔を揃えるのに加え、主演作品も多く待機する池松壮亮、黒木華、山田真歩ほか、舞台・映画など様々なジャンルで活躍する屈指の個性派たちが脇を固め、ひとときも見逃したくない緊張感と豊かさにあふれた映画空間を創り上げます。

<STORY>

人気作家の津村啓こと衣笠幸夫(きぬがささちお)は、妻・夏子が旅先で不慮の事故に遭い、親友とともに亡くなったと知らせを受ける。その時、不倫相手と密会中だった幸夫は、世間に対しては悲劇の主人公を装いながら、実は涙を流すことすらできない。ある日、妻の親友の遺族――トラック運転手の夫・陽一とその子供たちに出会った幸夫は、ふとした思いつきから幼い彼らの世話を買って出る。保育園に通う灯と妹の世話のため中学受験を諦めようとしていた兄の真平。子供を持たない幸夫は、誰かのために生きる幸せを初めて知り、虚しかった毎日が輝きだすのだが・・・

出演:本木雅弘/竹原ピストル 藤田健心 白鳥玉季 堀内敬子/池松壮亮 黒木華 山田真歩/深津絵里

原作・脚本・監督:西川美和 原作:『永い言い訳』(文藝春秋刊)

製作:「永い言い訳」製作委員会(バンダイビジュアル株式会社、株式会社AOI Pro.、株式会社テレビ東京、アスミック・エース株式会社、株式会社文藝春秋、テレビ大阪株式会社)

制作プロダクション:株式会社AOI Pro. 配給:アスミック・エース

©2016「永い言い訳」製作委員会

公式サイト:http://nagai-iiwake.com/

公式Facebook : www.facebook.com/nagaiiiwake

公式twitter: @nagai_iiwake

2016年10月14日(金)~TOHOシネマズ梅田ほか全国ロードショー

(プレスリリースより)

~“一物全体”食べ物も、人間もありのままを受け入れるオーガニック・ラブコメディ~

―――途中、マキの方が渚を押し倒して、「私のことを見て!」と訴えるシーンがあります。男性から壁ドンではなく、女性からアグレッシブに訴えるのが新鮮ですね。

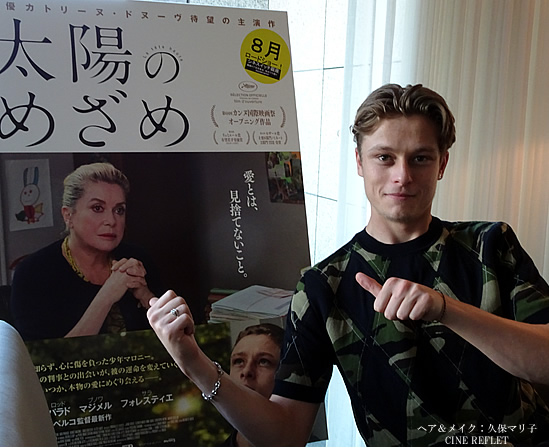

C・ドヌーヴやB・マジメル相手に大健闘!『太陽のめざめ』新人俳優〈ロッド・パラド〉 初来日インタビュー

C・ドヌーヴやB・マジメル相手に大健闘!『太陽のめざめ』新人俳優〈ロッド・パラド〉 初来日インタビュー

(2016年6月23日(木) パレスホテル東京にて)

『太陽のめざめ』

■La tete haute 2015年 フランス 1時間59分

■La tete haute 2015年 フランス 1時間59分

■監督・脚本:エマニュエル・ベルコ

■出演:カトリーヌ・ドヌーヴ、ロッド・パラド、ブノワ・マジメル、サラ・フォレスティエ、ディアーヌ・ルーセル

■公開:2016年8月6日(土)~シネスイッチ銀座、8月27日(土)~テアトル梅田、9月3日(土)~シネ・リーブル神戸、9月10日(土)~京都シネマ、ほか全国順次公開

■公式サイト: http://www.cetera.co.jp/taiyou/

■コピーライト:(C)2015 LES FILMS DU KIOSQUE - FRANCE 2 CINEMA - WILD BUNCH - RHONE ALPES CINEMA – PICTANOVO

2015年 カンヌ国際映画祭 オープニング作品

2016年 セザール賞 主要8部門ノミネート、助演男優賞(ブノワ・マジメル)、有望男優賞(ロッド・パラド)受賞

2016年 リュミエール賞 有望若手男優賞(ロッド・パラド)受賞

親の愛を受けられず深く傷ついた少年の心の軌跡

決して諦めず、忍耐強く、厳しい愛情をもって見守り指導していく女性判事の存在

自堕落な生活の果て育児放棄してしまったシングルマザーから6才の少年を守ろうとした女性判事(カトリーヌ・ドヌーヴ)は、10年後、荒んだ生活を送る少年・マロニー(ロッド・パラド)と再会する。母親(サラ・フォレスティエ)の愛情を得られなくても一緒に暮らしたいと、母親をかばおうとして攻撃的になるマロニーの飢餓感は、彼の人生を大きく狂わせていた。判事は、マロニーと同じような境遇だった教育係(ブノワ・マジメル)を付けて、マロニーを更生への道へ導こうとするが…。

自堕落な生活の果て育児放棄してしまったシングルマザーから6才の少年を守ろうとした女性判事(カトリーヌ・ドヌーヴ)は、10年後、荒んだ生活を送る少年・マロニー(ロッド・パラド)と再会する。母親(サラ・フォレスティエ)の愛情を得られなくても一緒に暮らしたいと、母親をかばおうとして攻撃的になるマロニーの飢餓感は、彼の人生を大きく狂わせていた。判事は、マロニーと同じような境遇だった教育係(ブノワ・マジメル)を付けて、マロニーを更生への道へ導こうとするが…。

子供にとって、どんな親でも実の親ほどいいものはない。自分勝手な親でも愛されたい。満たされぬ想いや怒りを他者への攻撃に変えてしまう、そんな不良少年マロニーの荒んだ心の軌跡を、鋭い眼差しや繊細な感情表現で演じたロッド・パラド。その鮮烈なデビュー作となった『太陽のめざめ』を、オリジナル脚本で監督したのはエマニュエル・ベルコ。2015年のカンヌ国際映画祭で、女性監督史上2度目のオープニング作品を飾り、同時に、女優としての主演作『モン・ロワ』(2017年春公開予定)では、『キャロル』のルーニー・マーラーと共に女優賞を受賞している。

子供にとって、どんな親でも実の親ほどいいものはない。自分勝手な親でも愛されたい。満たされぬ想いや怒りを他者への攻撃に変えてしまう、そんな不良少年マロニーの荒んだ心の軌跡を、鋭い眼差しや繊細な感情表現で演じたロッド・パラド。その鮮烈なデビュー作となった『太陽のめざめ』を、オリジナル脚本で監督したのはエマニュエル・ベルコ。2015年のカンヌ国際映画祭で、女性監督史上2度目のオープニング作品を飾り、同時に、女優としての主演作『モン・ロワ』(2017年春公開予定)では、『キャロル』のルーニー・マーラーと共に女優賞を受賞している。

非行少年たちを見守る保護司の現状を映画化しようとリサーチを進めていくうちに、保護司には勤勉さや忍耐、辛抱強さや献身などが必要とされることに驚き、オリジナル脚本を書き上げたという。子供をとりまく環境の責任は大人にあり、罪を犯してしまった少年たちの救済もまた大人たちの責任である。大女優カトリーヌ・ドヌーヴ演じる判事が、辛抱強く見守り、厳しく指導する熱意と献身ぶりに心を熱くする感動作である。

少年マロニーを演じたロッド・パラドが、《フランス映画祭2016》に合せて初来日を果たした。日本滞在2泊3日というタイトなスケジュールの中、インタビューに応えてくれた。幸運なデビューを飾ることができた彼は、現在二十歳。本作の撮影前には完璧にセリフは入っていたようだが、心情面はベルコ監督と現場で細かく話し合いながら演技したという。役者を目指していた訳ではない17歳の少年が急におかれた環境は、さぞかし緊張の連続ではなかったのではと思われるが…? 演技派ベテラン勢を相手にした現場のことなどいろいろ訊ねてみた。

――― 最初役者志望ではなかったようですが、ベテラン俳優や演技派のプロの俳優たちの中で怖くはなかったですか?

――― 最初役者志望ではなかったようですが、ベテラン俳優や演技派のプロの俳優たちの中で怖くはなかったですか?

怖くはなかったです。ちょっとドキドキはしたけどね。共演者と会う前は演技することに少し不安を感じていましたが、現場では私が緊張しないよう雰囲気作りをして下さったので、違和感なく演技ができました。

――― あなたとは全く違う環境で生きる少年マロニーをどう思いましたか?

手ごわいヤツだなと思いました。非行少年は自分で好んでそうなるのではなく、子供は生まれもって暴力的になるのではないのです。支援してくれる人がいなかったり、両親や家族など愛してくれる人が欠けていたり、何か満たされないものがあるからそうなるのだと思います。僕自身が大切な人に感じる愛情を彼も感じていて、とても愛情深い人だと思いました。

――― エマニュエル・ベルコ監督のオリジナル脚本ですが、監督としての演技指導は如何でしたか?

――― エマニュエル・ベルコ監督のオリジナル脚本ですが、監督としての演技指導は如何でしたか?

かなり正確に細かく演技指導されました。ベルコ監督と私の間の仕事量は膨大なものでした。ベルコ監督に対しては尊敬の念をもって、一緒に苦労しました。撮影の合間合間に、マロニーの心情について話し合ったり、視線の向け方など指導されたりしました。それは僕だけでなく、他のベテランの俳優も同じように細かな演技指導をされていました。

ベルコ監督はとても志が高い人ですので、監督が求めているものを自分が出し切れていない時には、「もう一度、もう一度」と何回もテイクを重ねられました。そんな時に、たまにイライラっとすることもありましたが(笑)。でも、そのイライラが真に迫った演技に繋がったと思います。

――― もろさを抱えた強い眼差しが印象的でしたが、暴力的なシーンでは感情を高ぶらせる工夫をしたのですか?

2か月間の撮影期間中、演技コーチもいましたので、みっちり役作りに集中しました。撮影初日には全てのセリフは頭に入っていました。どうしてこのようになるのか自分では判断できない点は、現場でベルコ監督に埋めてもらいました。本当に監督と共に創り上げたキャラクターでした。

――― 役者にならなかったら何になっていた?

バカンスクラブのアニメーターとか、人を笑わせることとか、接客サービスやエンタテイメント系など、人の役に立つ仕事に就いていたかも知れません。あるいは、この映画に起用されなかったら、そのまま家具職人になっていたかもね。

――― 完成品を観てどう思いましたか?

――― 完成品を観てどう思いましたか?

最初映画を観る前にポスターを見てびっくりしました。僕自身ぜんぜん気に入らなくて、まるででかい顔のETのようなエイリアンみたいで、変だ!(笑)。別の新しいポスターではETみたいな写真は消してありましたが、僕だけがニキビが目立っていました。

――― 次の作品は?

8月にクランクインする作品はエルザ・ディホンジェ監督の若者についての作品で、笑わせる役ではないのですが、恋をする若者のひとりを演じています。『太陽のめざめ』ほど号泣する作品ではありませんが(笑)。

――― 日本ではどこへ行きたいですか?

――― 日本ではどこへ行きたいですか?

おみやげを買いたいです。でも、海や山や自然が美しい景勝地へも行きたいです。エアフランスの中でもらった日本のパンフレットに載っていたミニエッフェル塔?東京タワー?を物の見に行きたいです。本物のエッフェル塔はあまり好きじゃないので、是非東京タワーを見てみたいです。

――― 日本のどこに一番関心がありますか?

どちらかというと精神面ですね。穏やかで健全なものを持っている国民だと思います。そうしたところにとても興味があります。

【ロッド・パラド(Rod PARADOT)】

【ロッド・パラド(Rod PARADOT)】

1996年サン=ドゥニ生まれ。

スタンにあるリセの職業訓練過程に在学中、本作のオーディションを受け、主役デビューを飾る。本作が2015年のカンヌ映画祭のオープニング作品でもあったため、彼の登場はセンセーションをもって受け止められ、その後、セザール賞の有望男優賞をはじめ、リュミエール賞の有望若手男優賞も受賞。

(河田 真喜子)