「AI」と一致するもの

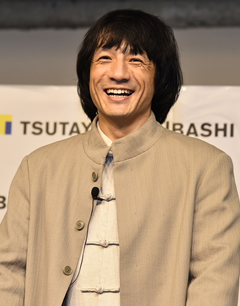

『スキップ・トレース』公開記念イベントin道頓堀

『スキップ・トレース』公開記念イベントin道頓堀

道頓堀に突如ジャッキー・チェンが?

爆買い中の中国人も思わず二度見!

『酔拳』『プロジェクトA』『スパルタンX』『ポリス・ストーリー/香港国際警察』『ラッシュアワー』『ベスト・キッド』『ライジング・ドラゴン』など、全てのジャッキー・チェン出演作品を越え、ジャッキー映画史上最高のオープニング記録を樹立(4日間オープニング週末興収約6,000万ドル)し、新たなジャッキーアクションで世界を魅了する、ジャッキー・チェンの最新作『スキップ・トレース』が9月1日(金)に公開を迎えます。公開を迎えるにあたり映画のキャンペーンを下記日程にて実施致しました。ジャッキー・チェンのそっくりさん・モノマネ芸人のジャッキーちゃんを起用してのイベントの模様をご紹介いたします。

【『スキップ・トレース』公開記念イベント 開催概要】

日時:8月9日(水)15:00~

会場:TSUTAYA EBISUBASHI 6F

ゲスト(敬称略):ジャッキーちゃん

さすが観光地・道頓堀、若い方々からスーツ姿の社会人のお客様にもお越し頂いた会場。ステージに「コンニチハ。アー・・・ドー、トンボリのみなさん、ハジメマシテ!ボクハジャッキーちゃんデス!ドウゾ、ヨロシクオネガイシマス!」とカタコトな日本語の挨拶と共にジャッキーさながらの颯爽とした身のこなしで登壇したのは本作の主演ジャッキー・チェン…ならぬ、ジャッキー・チェンのそっくりさん・モノマネ芸人のジャッキーちゃんだ。

さすが観光地・道頓堀、若い方々からスーツ姿の社会人のお客様にもお越し頂いた会場。ステージに「コンニチハ。アー・・・ドー、トンボリのみなさん、ハジメマシテ!ボクハジャッキーちゃんデス!ドウゾ、ヨロシクオネガイシマス!」とカタコトな日本語の挨拶と共にジャッキーさながらの颯爽とした身のこなしで登壇したのは本作の主演ジャッキー・チェン…ならぬ、ジャッキー・チェンのそっくりさん・モノマネ芸人のジャッキーちゃんだ。

早速十八番のモノマネである、“セリフを間違えた時のジャッキー・チェンのリアクション”、“拳が痛いジャッキー・チェン”のモノマネを披露し、会場のお客様を沸かす。

【質疑応答コーナー】

Q先日、映画のPRの企画でジャッキー・チェンご本人と実際にお会いし、インタビューされたとのことですが、その時はどんな話をご本人とされたんですか?また、ご本人に対する印象はどうでしたか?

ジャッキーちゃん:ネタヤッテタ、ソシタラ、ジャッキーガ部屋ハイッテキタ!ジャッキー?アクシュシタ、モウ、超ハッピー! ジャッキーハ「映画ハ映画館デ観テネ!」ッテ言ッテタ。アト、「昔ノ僕ニ似テルネ。」ッテ言ッタ!デモ誰モ(その様子を)撮ッテナイ、証拠ガナイ…マタ会イニ行ッテ、ソノ言葉聞キマス。

Qジャッキー・チェンご本人とお会いした際のインタビューがインターネットやニュースで紹介されたそうですが、周りの方々からの反響はいかがですか?

ジャッキーちゃん:電話・メール、イッパイ来タ。「夢叶えたね。」ッテメールガイッパイ来タ!

Q凄くクオリティの高いパフォーマンスで、ジャッキー・チェンさんのことをよく見ているというのが伝わってきますが、いつからジャッキー・チェンさんのファンなんですか?

ジャッキーちゃん:小学2年ノ時ノ『蛇拳』ノ頃カラ。デモ、自分デハ、ジャッキーニ似テルッテオモッテナイ。周リガ言ウダケ。昔、六本木ト渋谷ヲ歩イテイテ、「おー!ジャッキー?!」ッテ言ワレタ。渋谷、人多イ、怖イネ。

Qジャッキー・チェンさんのパフォーマンスをやっていて、良かった!と思うことは何ですか?逆にもしあれば悪かったことや損したことはありますか?

ジャッキーちゃん:僕ノ(出演している)TV(番組)ヲ観テ、ジャッキー・チェンノ映画ヲ観テクレル人ガ増エタ。ソレガ僕ノ目的、ダカラ、トテモ良カッタ!!嫌ナ事ハ…CM・ドラマ・オーディション、ダメ!全部落チル事!(笑)ジャッキー・チェン役ダケ!

【ジャッキー・チェンにやってほしいこと、代わりにリクエスト】

「 会場のお客さんの中で、例えば2ショットでの撮影、握手、ハグなど何でも、ジャッキー・チェンご本人にしてもらいたいことを、今日はジャッキーちゃんさんがやってくれるそうです!何か希望のあるお客様おられますか?」とのMCからの問いかけにジャッキーのファンだという男性から「ジャッキーとアクションをしたい」とのリクエストが。

会場のお客さんの中で、例えば2ショットでの撮影、握手、ハグなど何でも、ジャッキー・チェンご本人にしてもらいたいことを、今日はジャッキーちゃんさんがやってくれるそうです!何か希望のあるお客様おられますか?」とのMCからの問いかけにジャッキーのファンだという男性から「ジャッキーとアクションをしたい」とのリクエストが。

⇒ジャッキーちゃんは笑顔で男性をステージに上げ、パンチとキックの動作をレクチャー。男性のパンチに合わせてバク宙で吹っ飛び、本物のジャッキー・チェンの如く、思い切った大胆アクションと身のこなしでその場に倒れ込んだ。

ジャッキーちゃん本気の全力ド迫力アクションに会場からは「凄~い!!」という多くの驚きの声と拍手が。リクエストをした男性も大足の様子であった。

そして今回、最新作の『スキップ・トレース』についてのネタも用意して来た!と“ロシアマフィアに追われるジャッキー走り”、“股間を蹴られて痛がるジャッキー”、“エンディングのNGシーンから、アクションをミスしておちゃらけるジャッキー”というモノマネを連発で披露。新作モノマネでも観客を大いに笑わせ「ジャッキーチームデ作ッタスゴイ映画!コノ映画待ッテタ、エンターテインメント、107分ノンストップデ飽キナイ!皆サン、ドウゾ劇場デ観テ下サイネ!」と本作の魅力をたっぷり伝え、ステージを後にした。

またイベント終了時には道頓堀のグリコの前でポーズを取り、本作のPRを実施。さすがジャッキー本人お墨付きというだけあり、本人さながらのビジュアルや一挙手一投足。大阪・ミナミを行く観光客からはシャッターの嵐!大変な注目を浴た。大阪らしいとても賑やかで笑いの絶えない明るいイベントとなった。

【ジャッキーちゃん…本名:栄島 智(えいしま さとし)】

<主要出演実績>

<主要出演実績>

■2017年

映画宣伝『レイルロード・タイガー』ジャッキー・チェン主演

映画宣伝『スキップトレース』ジャッキー・チェン主演

バラエティ『ウチのガヤがすみません!』日本テレビ

■2016年

バラエティ『しゃべくり007 新春特番』日本テレビ

バラエティ『ものまねグランプリ』日本テレビ

7月25日にジャッキー・チェンの最新主演映画「スキップ・トレース」のPR動画撮影のために、ものまねネタを披露していたジャッキーちゃんの前に、本人が登場するというサプライズ企画で、初めてジャッキー・チェン本人と対面したと話題に。2人の対談の模様は7月29日よりTOHOシネマズアプリにて公開中。また2人が対面した時の映像を全国のTOHOシネマズ「スキップ・トレース」上映劇場のスクリーンにて公開日の9月1日まで上映中です。

『スキップ・トレース』

『スキップ・トレース』

■Skiptrace 2016年/アメリカ・中国・香港合作/107分

■監督:レニー・ハーリン

■出演:ジャッキー・チェン、ジョニー・ノックスヴィル、ファン・ビンビン

■提供:カルチュア・パブリッシャーズ KADOKAWA 配給:KADOKAWA

■(C) 2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

■公式サイト⇒ http://skiptrace-movie.jp

■2017年9月1日(金)~全国ロードショー

(オフィシャル・レポートより)

『こどもつかい』オリジナル 「ウェストポーチ」プレゼント!

■提供: 松竹

■プレゼント人数: 3名様

■締切日:2017年6月30(金)

■公式サイト: http://kodomo-tsukai.jp/

2017年6月17日(土)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹 ほか全国ロードショー

『呪怨』シリーズをはじめ数々のヒット作を生み出した清水崇監督が、完全オリジナルストーリーで贈る最新作。“こどもつかい”役には、本作が映画初主演となる滝沢秀明。“こどもの霊”を操り、こどもに怨まれたオトナの命を奪うミステリアスなキャラクターを怪演。特殊メイクにも挑戦し新境地を開く!

共演には、連続不審死事件の謎に迫る記者・駿也役に有岡大貴(Hey! Say! JUMP)、駿也の恋人で、ふとしたことからこどもに怨まれてしまう尚美役に門脇麦とフレッシュなキャストが揃い、体当たりの演技で“こどもつかい“と“こどもの霊“に立ち向かい、恐怖の限界へ挑戦!

【STORY】

新人記者の駿也は、郊外で起こった連続不審死事件を追ううちに奇妙な偶然に辿りつく。小さなこどもが失踪した3日後に、その周りの大人が死んでいるのだ。死んだ大人たちはこどもに怨まれていたという。街の人々の間に広がる、“こどもの呪い”の噂。これは、事件なのか?呪いなのか?そして、駿也の恋人・尚美がふとしたことでこどもに怨まれ、“こどもの呪い”が現実に迫りくる。尚美を守るため呪いの核心に近づこうとする駿也だが、2人の前に現れたのは、謎の男“こどもつかい”。男の笛の音と共に、物影から、廊下の奥から、そして背後から、次々に“こどもの霊”が現れ、襲い掛かる・・・!“こどもつかい”とは何者なのか?果たして2人は、この“呪い” と“怨み”から逃れることができるのか―。

新人記者の駿也は、郊外で起こった連続不審死事件を追ううちに奇妙な偶然に辿りつく。小さなこどもが失踪した3日後に、その周りの大人が死んでいるのだ。死んだ大人たちはこどもに怨まれていたという。街の人々の間に広がる、“こどもの呪い”の噂。これは、事件なのか?呪いなのか?そして、駿也の恋人・尚美がふとしたことでこどもに怨まれ、“こどもの呪い”が現実に迫りくる。尚美を守るため呪いの核心に近づこうとする駿也だが、2人の前に現れたのは、謎の男“こどもつかい”。男の笛の音と共に、物影から、廊下の奥から、そして背後から、次々に“こどもの霊”が現れ、襲い掛かる・・・!“こどもつかい”とは何者なのか?果たして2人は、この“呪い” と“怨み”から逃れることができるのか―。

・出演:滝沢秀明 有岡大貴 門脇麦 尾上寛之 河井青葉 田辺桃子 中野遥斗 玄理 山中崇 吉澤健 西田尚美

・監督:清水崇 ・脚本:ブラジリィー・アン・山田 清水崇 ・音楽:羽深由理

・製作:「こどもつかい」製作委員会

・企画・配給:松竹 製作プロダクション:松竹撮影所 ©2017「こどもつかい」製作委員会

2017年6月17日(土)~大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX京都、神戸国際松竹、他全国ロードショー

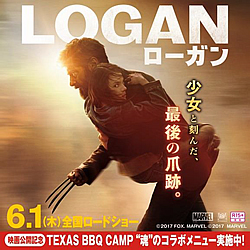

『LOGAN/ローガン』 映画公開記念タイアップキャンペーン

マーベル映画最新作、“最後”のウルヴァリンをヒュー・ジャックマンが全身全霊で演じる『LOGAN/ローガン』が6月1日(木)に公開します。日本公開に先駆け、全米では3月3日に公開され、3日間で8530万ドル(約97億円)を記録、全世界では6億ドル(約650億円)を突破し、「ウルヴァリン」シリーズの中でもNo.1を記録しました(BoxofficeMojo調べ)。

このたび映画の公開を記念して、大阪・なんばのビアガーデン「TEXAS BBQ CAMP(テキサス バーベキュー キャンプ)」にてキャンペーンが実施されています。

都会型アウトドアが楽しめるアメリカンスタイルのBBQビアガーデンである「TEXAS BBQ CAMP」の、肉の塊と厳選のこだわり野菜を丸ごとローストグリルする、本場アメリカテキサススタイルが、映画のアメリカンなイメージと合うことから今回のキャンペーンが実現しました。

『X-MEN』シリーズで最高の人気を誇るウルヴァリン(ローガン)の最終作となる本作は、自身の能力を失いつつある中、ミュータントの希望となる少女・ローラを命がけで守り、最後の死闘に身を投じていくローガンの衝撃的な運命が描かれており、ローガンの最後の“魂の叫び”が描かれています。

主人公ローガン(ウルヴァリン)のアダマンチウム合金の爪をBBQの串に見立てた豪快な「BBQクロー」、孤高のヒーローのほろ苦い哀愁をイメージした「哀愁のチョコレートブラウニー」など、TEXAS BBQ CAMPが全身全霊で考案した“魂”のコラボメニューが販売されております。またコラボメニューを注文して、お料理の写真にハッシュタグ#なんば テキサス BBQキャンプ #LOGANを付けてインスタグラムにアップされた方に抽選で映画『LOGAN/ローガン』オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施しております。

【キャンペーン概要】

■店舗:「TEXAS BBQ CAMP」(〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-3-1)

■期間:6/30(金)まで実施中

■内容 ・映画をイメージしたタイアップメニューの販売

◇BBQクロー¥1,300(税込)

◇男の爪痕シュリンプサラダ ¥550(税込)

◇哀愁のチョコレートブラウニー ¥500(税込)

■BBQ公式HP:http://www.opefac.com/tbc/

『LOGAN/ローガン』

『LOGAN/ローガン』

◇監督:ジェームズ・マンゴールド

◇出演:ヒュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート

© 2017Twentieth Century Fox Film Corporation

配給:20世紀フォックス映画 〈R-15〉

公式サイト⇒ http://www.foxmovies-jp.com/logan-movie/

2017年6月1日(木)~TOHOシネマズ梅田他 全国ロードショー

【STORY】

ミュータントがほぼ絶滅し荒廃した近未来。ローガンは治癒能力を失いつつあった。そんなローガンに年老いたチャールズ・エグゼビアが託した最後のミッションは、絶滅の危機にあるミュータントの唯一の希望となるローラという謎めいた少女を守ること。強大な武装組織の襲撃を逃れ、車で荒野を旅する3人の行く手には、想像を絶する運命が待ち受けていた。